1. 引言

少数民族特色村寨是指少数民族人口相对聚居,且比例较高,生产生活功能较为完备,少数民族文化特征及其聚落特征明显的自然村或行政村 [1]。首先,少数民族特色村寨是少数民族文化的重要组成部分,保护和发展特色村寨是少数民族文化发展的重要内容;其次,少数民族特色村寨是少数民族经济的重要产业,协调和规划好村寨的发展可以极大推动少数民族经济发展,促进少数民族地区实现脱贫致富,缩小城乡经济发展差距 [2]。

康养旅游、休闲农业以及乡村民宿等新产业新业态的兴起是农业与旅游业深度融合发展的产物,乡村旅游新业态的发展推动了农业现代化,然而少数民族村寨的管理模式和基础设施以及其他的一些问题在一定程度上制约了少数民族村寨人居环境和休闲旅游的全面提升与发展 [3]。

2. 和谐管理理论

据《古汉语常用字字典》所解,“和”之第一原意是“音乐和谐”,引申为“和睦,协调”;“谐”之第一原意是“和谐,融洽”,引申为“办成”。可见,“和”与“谐”并不完全等同,“和”是“谐”的基础、前提和初级态势,“谐”是“和”的发展、目的和高级态势。在“协调”的基础上才能达到“融洽”,进而实现“办成”——促进事物发展。即“和谐”的内涵应理解为一个紧密结合、有序发展的有机整体:协调融洽促成事物发展 [4]。

和谐管理,就是管理者和被管理者之间的和谐关系。和谐管理,就是品人、识人、找人、选人、育人、用人、管人、容人、留人的层层递进、有序运作、随机应变、一环扣一环,使管理者在管理工作中得心应手、取得一个又一个成功。和谐管理,就是使被管理者的人和事对称,使人尽其才,物尽其用。和谐管理,就是管理者的和谐心态。管理人生活在紧张的竞争氛围中,生活在不良的环境里,应首先学会自我超越,保持和谐的心态,使自己轻松愉快地管理。

席酉民教授所提出的和谐管理理论是在国外管理理论的基础上结合中国企业管理具体情况,融入中国传统的思想和文化,进而形成的一种中国式的管理理论。该理论以系统论为理论基础,从企业组织结构的复杂性出发,研究管理的和谐问题。以“和”“谐”的字面意义,分析在组织管理中人的主观情感和事物的客观要素,提出两个基本原则:“和则”“谐则”,“和则”是代表为解决具有高度不确定性的管理问题而采取的“能动至变”的措施,通常表现为员工激励机制和构建特定的企业文化等,其核心是利用由“人”的因素所带来的不确定性来应对管理活动中的不确定性。“谐则”是代表理性设计与优化来提升组织架构的有效性、工作流程与制度,对具有相对确定性的管理问题进行整体优化来应对由“物”的要素所引致的不确定性。“和谐耦合”指的是在实现和谐主题的过程中,和则与谐则之间动态调整以及适配来共同应对复杂管理问题的过程。因此,只有将二者进行有机的融合与互动,才能创造一种能够促进各子系统协同发展的环境,实现系统整体的目标和更高的绩效 [5]。

3. 少数民族村寨健康旅游开发的意义

3.1. 少数民族村寨健康旅游开发可以促进旅游业可持续发展

随着我国国际地位的不断提高以及国民收入的不断增加,人们的精神需求呈急剧上升趋势,而外出旅游是人们寻求精神满足最有效的渠道之一。因此,近年来我国的旅游业发展速度较快。旅游资源开发依赖于环境,而环境资源比较脆弱,游客参观、旅游资源过度开发等都将不可避免的对环境造成不同程度的破坏,且其中有些环境资源是极难恢复的,所以旅游业实施可持续发展势在必行。旅游业可持续发展可分为增加旅游资源供给和加大环境保护两方面,通过开发少数民族健康目的地,可以开辟新的旅游景点,进而增加旅游资源的供给,最终促进旅游业可持续发展。

3.2. 少数民族村寨健康度假旅游能够缓解城市人口压力

随着我国城镇化水平的提高,农村人口大量涌入城市,城市的人口密度越来越大,使得城市人均空间越来越小,城市资源处于密集利用和过度利用的状态,水资源、电能在很多城市供不应求。通过开发少数民族健康目的地,可以使人口过密的中心城市与人口过疏的农村地区之间进行循环流动,缓解城市人口结构失衡, 实现城乡人口双向流动,缓解城市人口压力。

3.3. 少数民族村寨健康旅游开发可以激活农村富余劳动力

我国少数民族村寨蕴藏着大量的富余劳动力,由于农村土地有限,很多乡村存在农活不够量的情况,再加上农闲季节,农民每年都有相当一段时间没有活计可做。以前很多村民到城市打工,但照顾不了小孩和老人,如果在有条件的少数民族村寨开发健康旅游,就能调动农村富余的劳动力,使村民们即使不离开乡土,也能增加收入。

3.4. 城市健康旅游度假者的到来可以促进少数民族村寨的健康文化建设

梁漱溟先生认为,中国建设新社会的主力在乡村,这不仅仅是因为农村人口众多,更重要的是农民由于职业、地域、习惯等影响所形成的心理状态和社会习气更适合于理性组织的建立,而中国优秀的传统文化也是更多的保留在农村。同时,中国在组织建设的过程中,所要培养的一些习惯,也着重是对农民设立的1。城市离退休老年群体中,相当一部分老年知识分子具有丰富的文化知识,而很多乡村正缺乏智力的输入,这些老年知识分子在乡村旅游度假的过程中,当地政府或民间组织,可以调动这部分老年人的积极性,适量做一些有利于当地社会经济发展、文化教育方面的工作,这些活动只要不过量,不但有利于少数民族村寨健康文化及乡村文化建设,也有利于避免老年痴呆症的发生。

4. 少数民族村寨健康旅游开发的条件

4.1. 少数民族村寨拥有宜人的自然环境

大多数少数民族村寨山清水秀、民风淳朴,旅游者在与大自然零距离的环境中生活,不但可以享受清新的空气、纯净的水质和新鲜的食物,而且活动空间大,视野开阔。旅游者在这种纯天然的环境中生活会感到心情舒畅,慢性病症状会得到改善,健康水准也会有所提高。

4.2. 少数民族村寨拥有独特的人文环境

大多数少数民族村寨民风朴实,具有独特的乡村文化。乡村特色鲜明的节庆、婚葬、礼俗、饮食、服饰等文化,能给外来游客异质性的新鲜感。以前比较封闭、落后的村寨在现代化过程中,也在一步步发展,尤其是那些开发了乡村旅游的乡村,民族文化资源构成了独特的人文环境。

4.3. 少数民族村寨的歌舞表演能够让旅游度假者感到身心愉悦

民族歌舞展演可以使旅游者从视觉、听觉方面获得审美愉悦,歌舞展演中富有特色的民族服饰,或优美、或粗犷、或夸张的舞蹈动作都能引起旅游者的想象、移情等审美体验。在现实生活中,人们总有这样、那样的生活缺憾,有不满意和失衡之处,观看民族歌舞展演可以使人暂时忘记烦恼,得到情绪、情感、欲望方面的调节。尤其是游客能够参与的歌舞节目,像云南石林县阿诗玛的故乡大糯黑村彝族撒尼人的大三弦,曲调激扬,舞步并不复杂,游客容易学习,很适合游客的参与。大糯黑村的歌舞队往往在村门口弹着大三弦,跳着舞迎接客人,给旅游者歌舞之村的印象。每年的火把节,旅游者蜂拥而至,众人围着熊熊燃烧的火把,在有力的伴奏中一起跳舞、娱乐。

4.4. 少数民族村寨的生态饮食能够促进旅游度假者的身体健康

少数民族村寨是食材生产的第一线,有的少数民族村寨还保留施有机农肥,或者以有机肥为主,化肥为辅的种植方式,用有机肥或以有机肥为主的种植方式能够减少化肥残留,使种植的稻麦等主食和蔬菜保持较好的绿色生态性,有利于健康生态饮食的开发。

除了种植的农作物外,乡村还有很多野生食材,像江河里的野生鱼类,山林中非保护性禽兽,植物类食材以及野生或种植的水果等。

5. 少数民族村寨健康旅游市场调查分析

为了了解目前少数民族村寨健康旅游市场的消费者倾向和偏好、旅游动机。

以及制约旅游者作出旅游决策的影响因素,本课题组于2019年7月份进行了问卷调查,此次调查共收回有效问卷255份,运用Excel软件对问卷的调查结果进行了统计,并对统计结果进行了分析。

5.1. 调查对象人口统计特征

此次调查共收回有效问卷255份,从人口性别角度,男生98人,女生157人,分别占总数38%和62%,女性较多,少数民族村寨健康旅游市场的养生保健消费、旅游纪念品消费、民族服饰消费等较大,而女性对这些旅游产品的需求更大,购买力也更强。从年龄结构看,以18岁到25岁之间的青年人居多,占65.49%,这一群体年轻而富有活力,追求刺激和差异,关注文化和生命。少数民族村寨健康旅游以目的地的人文事项和自然环境为旅游吸引物,以体验异质文化为核心,很好地迎合了青年人的心理诉求。但由于本次调查问卷发放方式的局限性,导致了调查对象年龄结构层次的不平衡性,51~60岁占7.84%,60岁以上则仅占1.57%,调查结果有所偏差,因为少数民族村寨健康旅游以“养生结合休闲旅游”的模式满足了中老年群体追求“健康、愉快、长寿”的心理动机,中老年群体是该旅游市场的主要目标客群。从受教育程度来看,其中66.27%为本科学历,17.65%为研究生及以上学历,6.67%为大专学历,从数据中可以看出本次调查结果集中在本科生上,这一群体知识水平较高,对少数民族文化的了解程度以及接受程度也较高。从职业来看,本次调查以学生和企事业单位职员为主,分别占总人数的36.08%和28.24%。从收入水平来看,月收入2000~5000元占37.65%,2000元以下占34.9%,这一调查结果基本符合本次调查对象的主要职业分布。

5.2. 旅游者了解旅游信息的渠道

关于获取旅游信息的渠道,76.47%的被调查者通过微信朋友圈获取旅游目的地的信息,而通过朋友推荐收集旅游信息的被调查者占60.78%,从数据中可以看出,旅游者了解旅游信息的渠道以个人形式的亲友介绍为主,这也论证了口碑宣传的效力。

旅游者在非个人信息渠道的选择上,微博及VOLG、直播占61.96%,电视剧及电影占50.20%,抖音、快手等手机APP占40.78%。在网络信息化时代,旅游信息获取的速度越来越快、成本越来越低,旅游者对网络信息的需求也越来越大。

至于广告牌和报纸杂志这种传统的旅游信息收集渠道的利用程度则较低,分别占19.22%和27.45%,这也在一定程度上限制了旅游目的地宣传的形式。

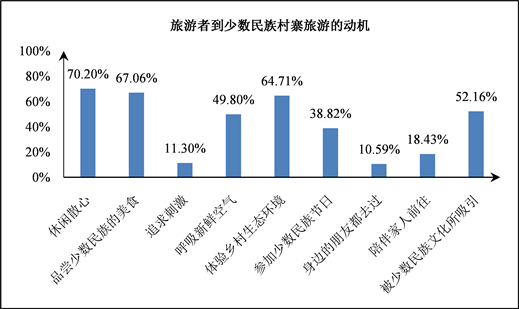

5.3. 旅游者到少数民族村寨旅游的动机分析

至于旅游者到少数民族村寨旅游的动机,如图1所示,70.2%的旅游者是为了休闲散心,49.8%的旅游者是为了呼吸新鲜空气,前者属于心理动机,后者属于生理动机。修身养性,保持身心愉悦,追求高层次的生活质量是旅游者外出度假最主要的诉求。

Figure 1. Tourists’ motivation for traveling to ethnic villages

图1. 旅游者到少数民族村寨旅游的动机

还有很大一部分旅游者是出于文化动机到少数民族村寨旅游,从数据中可以看到,品尝少数民族的美食是这一动机最主要的诱因,占67.06%,其余几项诱因分别是:体验乡村生态环境占64.71%,被少数民族文化吸引占52.16%,参加少数民族节日占38.82%。如上文所述,少数民族村寨健康旅游的实质是异文化体验,旅游者通过深入接触当地人的生活和生产,体验目的地的整体民族文化,了解和欣赏异地的艺术、语言、节日、民俗、宗教、饮食、服饰等,以满足自身的求知欲望。

5.4. 旅游者对少数民族村寨健康旅游产品的偏好

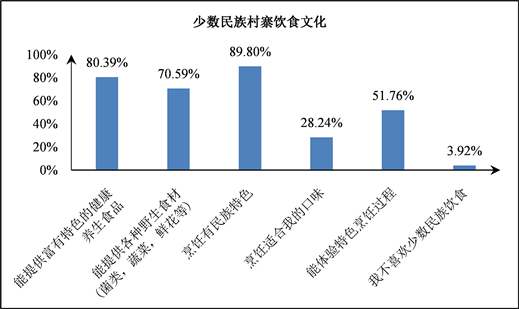

对于少数民族村寨饮食文化,如图2所示,分别有80.39%和70.59%的旅游者希望当地餐饮能够提供富有特色的健健康生食品和各种野生食材(菌类,蔬菜,鲜花等),而有89.8%的旅游者希望烹饪具有民族特色。饮食文化作为一种少数民族传统文化的现象,是一种重要的旅游资源。独特的少数民族饮食文化能够满足旅游者多种需求,对他们产生强烈的吸引力。此外,还有51.76%的旅游者希望能够体验特色烹饪过程,随着旅游者提出更多的个性化需求,他们在旅途中愈发热衷于追求参与感和体验感,以饮食文化旅游资源为核心的旅游体验产品应运而生。

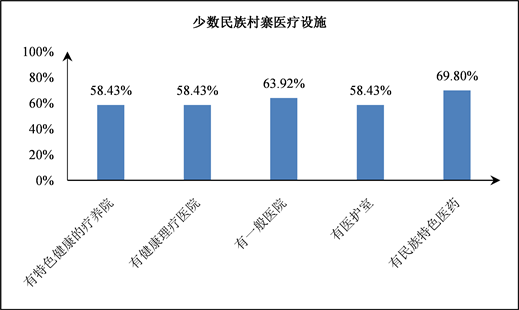

对于少数民族村寨医疗设施,如图3所示,五项问项的比例基本持平,有民族特色医药这一项的占比略高于其他四项,占69.8%。大多数少数民族村寨倡导食养、药养,且地理资源优越,适于发展医疗种植产业或医药产业,在此基础之上结合当地饮食文化开发系列美食健康,推动健康旅游的发展。

Figure 2. Food culture in ethnic villages

图2. 少数民族村寨饮食文化

Figure 3. Medical facilities in ethnic minority villages

图3. 少数民族村寨医疗设施

对于少数民族村寨住宿设施,69.02%的被调查者希望使用当地的环保建筑材料,60%的被调查者则是希望使用当地的环保装饰材料。当地建筑材料和装饰材料的运用既可以展示民族特色,使旅游者贴近少数民族的生活,也推动了当地健康旅游、环保旅游的发展。而对于卫生洁具清洁、房间清洁、床上用品清洁等卫生问题一直是旅游者的痛点,也是本次调查对象关注的焦点。

关于少数民族村寨健康旅游的购物项目,81.18%的被调查者表示希望能够购买到绿色生态食品,77.25%的被调查者则希望能够购买到特色生态旅游纪念品,这是因为随着绿色旅游的兴起,旅游者的消费理念和消费习惯发生了改变,热衷于绿色饮食、绿色购物。此外,提供当地新鲜的瓜果蔬菜、特色的民族服饰、当地特产以上三项均有超过一半的被调查者选择。少数民族旅游购物市场上提供的商品不仅要满足旅游者功能性的需求,更要体现少数民族传统文化的内涵,与旅游者在精神层面上获得共鸣。

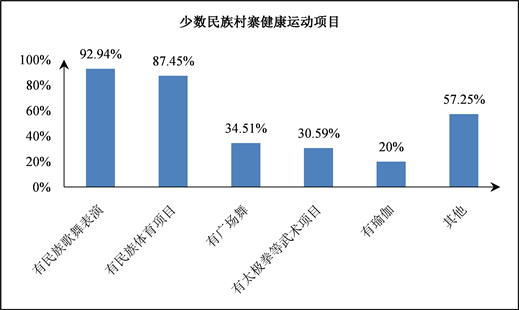

对于少数民族村寨健康运动项目,见图4,民族歌舞表演和民族体育项目最受被调查者的欢迎,分别占92.94%和87.45%。少数民族村寨健康运动项目是一项重要的旅游资源,它往往依附于民族传统节日、宗教祭祀、农事活动、日常娱乐中,体现了少数民族的风俗习惯,对旅游者具有很强的吸引力,不但能够拉动当地旅游市场的消费,而且带动了相关的产业的发展。

Figure 4. Health sports in ethnic minority villages

图4. 少数民族村寨健康运动项目

其中对于民族歌舞表演,87.06%的被调查者表示歌舞表演展示了热亲奔放的少数民族风情,85.49%的被调查者则表示歌舞表演中的民族服饰十分漂亮,具有很强的观赏性。此外,参与性是民族歌舞表演的一大特点,少数民族歌舞大多曲调激昂、简单易学,旅游者可以亲身参与其中,增强体验感。

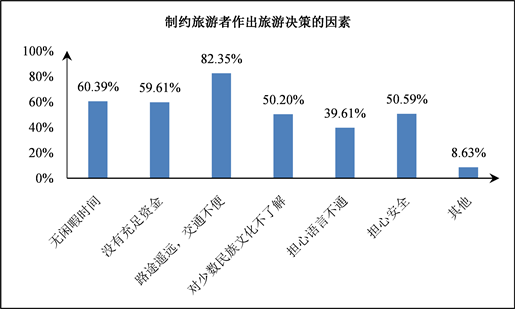

5.5. 制约旅游者做出旅游决策的因素

见图5,本次调查从个人因素和目的地因素两大方面对制约旅游者作出旅游决策的因素进行统计分析。尽管很多人有旅游的动机和需求,但不是每个人都能实现。旅游者个人因素是影响旅游行为的内在因素,从图中可以看出,无闲暇时间和没有充足的资金是影响被调查者到少数民族村寨旅游的两大个人因素。

目的地的交通状况、安全状况、文化氛围、住宿设施、旅游服务等因素对旅游者作出旅游决策有很大影响。其中,交通不便已经成为阻碍旅游者到少数民族村寨旅游的最大障碍,有82.35%的被调查者选择了该项。第二大障碍是安全问题,占50.59%。大多数少数民族村寨地处偏远、交通闭塞、经济落后,治安问题难以得到保障。此外,文化因素,如对少数民族文化的了解程度、语言问题也是影响旅游者出游的重要因素,分别占50.2%和39.61%。

Figure 5. Factors restricting tourists from making travel decisions

图5. 制约旅游者做出旅游决策的因素

6. 少数民族村寨健康旅游开发的制约因素

6.1硬件基础设施落后,达不到顾客满意标准

1) 交通不便

由于少数民族村寨大部分位于偏远地区,交通不方便,旅游者的可进入性较低。虽然近年开展新农村建设和美丽乡村建设活动使村里的路面比原来平整,有的已修成水泥路面,但从城市到乡村的距离还是比较远,不仅交通成本较高,且需要多次转车,对游客来说十分不便。交通的便利性大大制约了少数民族村寨健康旅游开发。

2) 缺乏垃圾处理设施

虽然历史上少数民族村寨的垃圾处理也没有集中处理点,但那时候村民们使用的物品都比较生态,丢弃以后对环境不会造成很大的影响。

旅游业的发展,游客的增加,使餐饮业在少数民族村寨中成为较早发展起来的行业。很多农户在家中办起了能为游客提供饮食服务的农家乐,接待规模较大的家庭添置了碗、盘,但筷子都是一次性筷子。渐渐的,随着流动餐饮小吃点的增多,大量的塑料饭盒、泡沫饭盒被采用,也使村寨周围和红河里开始堆积、漂浮着各种不易分解的塑料垃圾。

为了迎接2007年10月国庆节期间举行的花腰傣国际服装节,政府强调要修建垃圾房,大沐浴村的第一个垃圾房终于诞生了,但大家发现并不实用,原因是丢入垃圾房的垃圾不会自动消失,需要增量人力做垃圾房垃圾的清理工作,这样,村组领导又号召村民,不要把垃圾丢进垃圾房,还是各家扔到江里去。

村民只有环保意识是不行的,还需要有相应的配套处理措施,大沐浴垃圾的处理村里没有能力解决,没有政府的统一规划、管理是不会有效果的。

3) 缺乏必要的基础设施和相关配套设施

由于少数民族村寨位置偏远,经济条件落后,所以村寨缺乏必要的基础设施和相关配套设施,尤其是健康类设施设备,如理疗器械,健身器械,美容设备以及各种运动休闲场地等。随着小康社会的到来,人们的生活水平逐步提升,对于休闲养生方面的要求越来越高,如果单纯的依靠村寨清新的空气和优美的环境来吸引游客,可能达不到理想的健康旅游开发目标。目前,大多少数民族村寨的基础设施不完善,水电、交通、路标、住宿、餐饮、娱乐以及通讯网络、电子商务推介平台的现代设施。另外,村寨中也缺乏旅游配套设施,如景观长廊、长椅以及配套功能房等。旅游者需要这些必要的基础设施和旅游相关配套设施设备来进行休闲养生活动。因此,基础设施设备种类和数量的不足将会影响少数民族村寨健康旅游的开发工作。

6.2. 旅游产品缺乏本地特色,与游客预期不符

1) 化肥作物违背顾客绿色需求

随着化肥在全国的普遍使用,少数民族村寨也开始使用化肥。若不使用化肥种植,农作物收成得不到保障。生态化肥代替一般化肥迫在眉睫。农作物上残留的化肥对人体有很大伤害,而顾客选择来少数民族村寨进行旅游的目的除了观看民族特色就是享受健康的少数民族餐饮,如若少数民族村寨也采用了不健康的食材来招待顾客,那么就失去了少数民族村寨健康旅游的特色,这样会使游客的满意度和体验感大大降低,不利于少数民族村寨健康旅游目的地建设,对少数民族村寨开展健康旅游项目也具有很大影响。

2) 缺乏对少数民族健康文化的挖掘

随着乡村振兴战略的提出,许多少数民族村寨在政府的指导下被开辟成为一个新的旅游景点,其中有些少数民族村寨的来访游客量比一般的城市旅游景点还大。随着外来游客的增加,当地居民被来访游客所携带的现代文化所感染,使得当地文化逐渐趋于现代化,失去了当地本土文化的韵味。同时,当地居民并没有对自身的少数民族健康文化进行很好的保护和深度发掘,使得当地少数民族健康文化逐渐失去其原有的优势,最终影响少数民族村寨健康旅游的开发进程。

6.3. 管理模式老旧,旅游营销不足

1) 村民自主管理,缺乏专业人才

许多少数民族村寨旅游业的经营管理都是由村民自己负责,由于少数民族村寨位置偏远,教育水平落后,村民自身的知识水平不足以支撑他们作出正确的旅游开发管理决策,甚至会耽误乡村健康旅游的发展进程。若引进集理论与实践于一体的健康旅游专业人才对村寨进行经营管理,将会大大提高健康旅游开发的管理效率。因此,缺乏健康旅游专业人才也会影响少数民族村寨健康旅游开发。

2) 宣传力度不够,传播渠道单一

少数民族村寨大多位于偏远民族地区,通讯不便,许多少数民族村寨不为人知晓,单单靠亲朋好友推荐等单一的宣传渠道是无法解决村寨的旅游发展的,只有加大宣传力度,大力推介,才能扩大村寨的知名度并带动少数民族村寨的健康旅游发展。

6.4. 缺少政府政策支持

中共中央提出了健康中国战略,只有人民群众保持身心健康,才能追求美好幸福生活,因此面对健康中国的发展战略,有必要大力发展少数民族村寨健康旅游,增加少数民族村寨独特的吸引力,同时鼓励人民为追求健康生活提供必要健康旅游资源。国家制定健康中国战略,不仅有助于将少数民族村寨的健康旅游资源集合在一起,而且有助于充分利用这些资源,从而促进少数民族文化旅游整体发展水平的提升。目前,大多少数民族村寨受地方财力以及环境、土地、产权等条件制约,还存在融资难、用地难等政策瓶颈,投融资体制与发展要求不适应。因此,政府相关政策的支持对于当地居民或者相关企业发展少数民族村寨健康旅游都有很大的帮助。

7. 少数民族村寨健康旅游和谐模式构建

通过对少数民族村寨健康旅游市场的调查分析,我们发现大多数旅游者到少数民族村寨旅游的目的不外乎休闲散心,呼吸新鲜空气,修身养性,保持身心愉悦,追求高层次的生活质量是旅游者外出度假最主要的诉求。

少数民族村寨健康旅游的实质是异文化体验,旅游者通过深入接触当地人的生活和生产,体验目的地的整体民族文化,了解和欣赏异地的艺术、语言、节日、民俗、宗教、饮食、服饰等,以满足自身的求知欲望。

旅游的最高追求莫过于心灵上的放松,这就要求少数民族村寨在开发健康旅游的过程中营造出和谐、舒适的环境氛围,使得游客能与少数民族村寨和谐相处,甚至达到天人合一的状态,这样的旅游体验才是难忘的,同时也是可持续发展的。

7.1. 营造村寨视听和谐氛围

1) 村寨服务与本土文化的和谐

很多少数民族的节庆活动都包含着促进健康的元素,比如蒙古族的那达慕、傣族的泼水节、傈僳族的刀杆节、彝族的火把节、白族的三月街等,这些节庆活动或唱歌跳舞,或赛马爬杆,能够促进身体健康及心情愉悦,应对这些少数民族节庆活动进行挖掘并开发包装,打造成富有民族特色的健康娱乐活动。同时还可开展一些体验性较强的农事活动如种植、养殖、采摘水果、香草盆栽种植体验等;利用村寨独特的地理优势,可开展徒步、慢跑、爬山、骑行、垂钓、摸鱼等各类体育娱乐活动。

2) 住宿环境的视听和谐

少数民族村寨环境是乡村健康旅游开展的基础,乡村旅游与少数民族村寨环境之间存在内在的统一性,少数民族健康旅游的开发一方面要和乡村自然环境相适应,有利于村寨环境保护和自然生态平衡,另一方面也要注意维持少数民族文化的原真性,不危及当地少数民族村寨居民的伦理道德和社会生活,使乡村旅游开发成为乡村振兴的重要途径。

游客入住村寨后的体验感知除了视觉上要具有民族特色以及干净整洁还有听觉上的体验和心理上的感知,这就需要为游客营造出安静舒适的休息空间来提高游客的体验感和满意度,例如播放具有民族特色的古典音乐或者歌舞。

7.2. 营造旅游供需和谐氛围

1) 加强交通基础设施建设,提高村寨旅游供给水平

旅游交通变化是客源市场演化的重要驱动要素,会导致客源市场空间结构扩展,且扩展的方向基本与交通变化路径一致。少数民族村寨大多坐落在山间,道路错综复杂。首先是重要旅游集散景点的内部交通不顺畅、集散压力较大常导致旅游者晚点误时;其次是目的地景区旅游交通不便,大部分少数民族村寨的可进入性较低,不仅令游客“望而却步”,良好的旅游资源无法展现在游客面前,而且不利于景区建设,导致资源浪费。因此,加强少数民族聚居村交通基础设施建设,改善少数民族群众的交通出行条件迫在眉睫。

2) 加强网络营销平台宣传,提高村寨旅游需求水平

在信息多元化的时代,旅游目的地仅依靠有限的实体宣传资源是远远不够的,必须借助网络和媒体进行宣传。

a) 建立旅游目的地的私人网站,将旅游目的地的娱乐项目、著名景点、医疗服务设施便利程度、交通便利程度等信息公布在网站上,供游客浏览查阅,这样可以大大提高旅游目的地的知名度。

b) 与某些网络媒体进行合作,比如新浪微博,百度等网络公司,给予他们一定的报酬,让他们在一些引人注目的版块加入关于旅游目的地各种信息的广告,进行宣传。这种方式也可以对旅游目的地进行正面的宣传。

c) 新媒体的运用也很重要。比如“抖音”、“快手”等视频APP,可定期上传与少数民族村寨健康旅游相关的创意小视频,比如特色村寨风景、特色美食制作、民族歌舞表演等,利用新媒体流量人气的聚集,打造少数民族村寨健康网红IP,让少数民族村寨成为旅游者心中的健康圣地,让更多的人知晓,慕名而来。

7.3. 营造村寨管理与地方发展和谐氛围

1) 区域联合发展,促进产业链和谐

少数民族村寨应注重依托当地优越的自然资源环境,设计具有健康价值的旅游目的地,让游者乐享其中,比如田野、森林氧吧、温泉胜地等;同时,可将一些参与性与体验性较好的项目融合,比如融合体育产业中的运动健身以及民族传统趣味性的旅游活动;也可结合传统的中医以及现代医疗科技产业,为旅游者提供针灸、推拿、理疗、按摩等医疗康复项目;设计中医药养生文化项目,比如少数民族特色养生美食以及养生体验活动。另外,未来应强化各省少数民族的旅游战略合作,鼓励健康产业的发展。尤其西部少数民族村寨有较为优质的健康旅游资源,打破行政区域界线,各城市之间整合旅游资源,优势互补、合理分工,加强联系,形成区域性健康旅游带,实现区域性联动发展。

2) 加强专业人才培养,促进管理模式和谐

乡村健康旅游作为新兴的旅游形式,是将健康、旅游、养老、养生、运动、饮食等综合起来的新型旅游项目,以为游客提供健康体验为基础,在旅游过程中涉及到健康养生各方面的知识和内容。少数民族村寨大多数是由村民进行经营管理,存在着知识储备不足,对健康旅游缺乏深层次理解的情况。因此乡村健康旅游开发需要有一支专业人才队伍对少数民族村寨的旅游从业者进行健康旅游培训,对游客健康旅游活动的开展提供指导,并引进高层次的资深养生专家,为游客的特色健康活动进行专业指导;最后,不断培养新的人才,以满足少数民族村寨健康旅游科学化经营和规范化服务的发展要求。

NOTES

1赵玉丽:《梁漱溟论传统文化在乡村建设中的地位和作用》,载《安徽农业科学》2011年第2期,第20287页。