1. 引言

在公共场所,“低头族”已变得越来越普遍。近几年研究结果显示,30%左右的大学生对手机过度依赖(Amboucarassy & Begum, 2014; Billieux, 2012)。不恰当或过度使用手机的行为被定义为问题性手机使用(Problematic Mobile Phone Use) (Billieux, 2012)。智能手机的多样化功能在给人们生活、工作、学习带来便利的同时,也对人们的身心健康产生影响,研究显示长时间使用手机不仅会导致个体出现眩晕、头疼、睡眠等问题(贺金波,陈昌润,鲍远纯等,2012),还会导致焦虑(Richardson, Hussain, & Griffiths, 2018)、抑郁(Amboucarassy & Begum, 2014)、压力和孤独(Vahedi & Saiphoo, 2018)。以往关于大学生问题性手机使用的研究发现,大学生过度使用手机对其学习、人际、自尊、情绪等方面都有影响(Richardson, Hussain, & Griffiths, 2018; Vahedi & Saiphoo, 2018; 贺金波,陈昌润,鲍远纯等,2012)。

以往研究结果显示,过度使用手机的个体有更高的抑郁水平(Alhassan, Alqadhib, Taha et al., 2018; Kim, Jang, Lee et al., 2018)。Thomée等(2011)发现,过度使用手机还与个体一年后的抑郁水平有关。根据心理资源理论的观点,个体心理资源有限,过度使用手机占用大量心理资源,导致个体没有足够的心理资源去处理生活、学习、工作、社交,容易产生抑郁(Panova, Carbonell, Chamarro et al., 2019)。Alhassan等(2018)发现,过度使用手机的个体由于沉迷于手机导致饮食不规律、睡眠减少甚至失眠,这些都使个体更易产生抑郁情绪。Kim等(2018)发现,过度使用手机导致现实人际交往减少,现实人际交往和社会支持的减少让个体感到孤独,进而产生抑郁情绪。涂小莲等(2019)发现,过度使用手机减少了大学生学习的时间,学习成绩的下降使大学生感到压力、产生抑郁。Blease (2015)发现使用手机是为了打发时间的个体更容易体验到无聊、孤独感,进一步容易产生抑郁情绪。因此,本研究提出假设H1:问题性手机使用能够预测抑郁。

以往研究发现问题性手机使用与低自尊有关(Yang, Yen, Ko et al., 2010),过度使用手机的大学生一年后的自尊水平更低(涂小莲,胡亚娟,蔡清等,2019)。自尊指个体关于自己的一种自我价值感(Rosenberg, Schooler, Schoenbach et al., 1995)。根据社会计量理论(sociometer theory)的观点,过度使用手机减少了个体现实人际交往,使个体产生自己不被周围人需要的想法,从而产生低自尊(Sowislo & Orth, 2013)。手机消耗了大量心理资源,剩余有限的心理资源导致个体自我控制能力较弱,无法有效控制在手机上的使用时间,当过度使用手机的大学生发现自己沉迷于手机、没有较好的自我控制能力时,容易产生消极的自我评价(陈春宇,连帅磊,杨晨等,2019;胡广富,程献,颜春辉等,2019;张雨晴,黄海,张亚梅等,2018)。过度使用手机导致大学生学习、人际交往出现问题,也会影响其自我评价,出现低自尊(涂小莲,胡亚娟,蔡清等,2019)。研究者发现自尊与抑郁存在负相关,低自尊的个体更容易抑郁(Sowislo & Orth, 2013;李大林,黄梅,陈维等,2019),低自尊能够预测个体后来的抑郁水平(Orth, Robins, & Roberts, 2008)。根据易感模型(the vulnerability model)的观点,低自尊是抑郁的一个危险性因素,低自尊个体容易抑郁(Orth & Robins, 2013)。低自尊个体自我评价低,容易否定自己(李大林,黄梅,陈维等,2019),且不善于调节情绪,因此容易体验到抑郁(Gramstad, Gjestad, & Haver, 2013; Orth & Robins, 2013)。根据以往研究结果,问题性手机使用是否通过自尊对抑郁产生影响?因此,本研究提出假设H2:自尊在问题性手机使用与抑郁的关系中起中介作用。

已往研究结果表明,人格特质与抑郁关系密切,神经质人格的个体更容易体验到抑郁等消极情绪,外倾性人格的个体更容易体验到积极情绪(李彧,位东涛,孙江洲等,2019)。神经质个体较敏感,情绪起伏波动较大,且不善于调节情绪,因此容易体验到抑郁等消极情绪(姚崇,游旭群,刘松等,2019;张斌,袁孟琪,黎志华等,2017)。外倾性水平较高的个体有较好的情绪调节能力,情绪较稳定,能够更好地处理压力,同时由于他们爱社交,拥有良好的社会支持系统,因此他们更少抑郁,抑郁水平较低(Gramstad, Gjestad, & Haver, 2013; 李彧,位东涛,孙江洲等,2019)。以往研究发现由于低自尊的个体容易抑郁,那么当个体的神经质水平也较高时,其敏感、情绪调节能力较差的特征,使得该个体更易体验到抑郁(苑杰,史晓妹,姜伟时等,2019)。因此,个体较高的神经质水平是否会增强自尊对抑郁的作用?同理,如果个体的外倾性水平较高,那么个体较高的外倾性水平是否会缓解自尊对抑郁的作用?虽然以往研究已发现人格与自尊、抑郁关系密切,但三者之间的关系目前仍不清晰,根据已有研究结果,本研究提出假设H3:神经质人格、外倾性人格可能调节自尊与抑郁之间的关系。

综上所述,虽然已有研究证实问题性手机使用与抑郁有密切关系,但目前仍不清楚问题性手机使用通过哪些心理因素导致抑郁的产生。因此,本研究在探究问题性手机使用与抑郁关系的基础上,进一步探讨自尊在其中的中介作用以及人格特质的调节作用,以期丰富该领域研究,并为今后大学生抑郁的干预提供理论依据。

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

随机选取天津地区大学生进行问卷调查,共发放问卷629份,剔除无效问卷,最后有效问卷604份,有效率为96%。年龄17~24岁,平均年龄(19 ± 1)岁。其中男生255人,女生349人。

2.2. 研究工具

2.2.1. 基本信息调查表

采用自编的信息调查表收集受测者的基本信息,包括受测者性别、出生日期等。

2.2.2. 手机问题使用问卷(Mobile Phone Problem Use Scale, MPPUS)

该量表由Bianchi和Phillips (2005)编制,27个题目,包括耐受性、逃避问题、戒断性、渴求性和消极后果五个维度。10点计分,1为“完全不符合”,10为“完全符合”。分数越高,表明手机使用问题越严重。该量表具有良好的信效度。本研究按照标准的翻译和回译程序对英文原版问卷进行翻译,正式研究前,选取203名大学生进行施测,剔除无效问卷,最后有效问卷200份,没有受测者反映对项目理解有困难,量表的Cronbach-α系数为0.87。本研究中该量表的Cronbach-α系数为0.87。

2.2.3. 抑郁–焦虑–压力自评量表(The Depression Anxiety Stress Scale, DASS-21)

该量表由Lovibond等编制,包括抑郁、焦虑和压力三个分量表,每个分量表7个题目,共21个题目。受测者就各条目的描述与自身情况的符合程度做出判断,4点计分,0为“不符合”,3为“最符合或总是符合”。分数越高,表明负性情绪症状越严重。该量表具有较好的信效度(龚栩,谢熹瑶,徐蕊等,2010)。本研究中抑郁量表的Cronbach-α系数为0.84。

2.2.4. 自尊量表(Self-Esteem Scale, SES)

该量表由Rosenberg编制,10个题目,4点计分,1为“很不符合”,4为“非常符合”。3、5、8、9、10题为反向计分。分数越高,自尊水平越高。该量表具有较好的信效度(戴晓阳,2010)。本研究中该量表的Cronbach-α系数为0.86。

2.2.5. 艾森克人格问卷(EPQ-RSC)

该量表由Eysenck等编制,钱铭怡等(2000)修订,包括精神质量表(P)、内外倾量表(E)、神经质量表(N)、测谎量表(L) 4个分量表。每个分量表12个题目,共48个题目。采用“是、否”2点计分。该量表具有良好的信效度。本研究使用内外倾量表和神经质量表,本研究中内外倾量表的Cronbach-α系数为0.66,神经质量表的Cronbach-α系数为0.81。

2.3. 统计学处理

使用SPSS24.0软件及Hayes开发的PROCESS插件对数据进行统计分析。采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差检验;采用皮尔逊积差相关及多元回归分析探究问题性手机使用、抑郁、自尊、神经质人格、外倾性人格之间的关系;采用Bootstrap法以及简单斜率检验对自尊在问题性手机使用和抑郁之间的中介效应,神经质人格、外倾性人格在自尊和抑郁之间的调节效应进行检验。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

本研究采用自我报告的方式收集数据,可能会存在共同方法偏差问题,因此采用Harman单因素法检验数据是否存在共同方法偏差(周浩,龙立荣,2004)。结果发现,因子未旋转时,特征根大于1的因子有16个,第一个公共因子的解释率为16.68%,低于40%的临界标准,结果说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2. 描述统计与相关分析

结果表明,问题性手机使用与抑郁、神经质人格呈显著正相关,问题性手机使用与自尊、外倾性人格呈显著负相关;自尊与神经质人格、抑郁呈显著负相关,自尊与外倾性人格呈显著正相关;神经质人格与抑郁呈显著正相关,外倾性人格与抑郁呈显著负相关(表1)。

Table 1. The statistical and correlation analysis results

表1. 各变量描述统计与相关分析结果

注:*P < 0.05,**P < 0.01。MPPUS,问题性手机使用。

3.3. 问题性手机使用与抑郁的关系:有调节(神经质人格)的中介模型检验

采用SPSS宏程序PROCESS的Model4检验自尊在问题性手机使用与抑郁之间的中介效应,所有变量都已进行标准化处理。结果显示,在控制性别和年龄后,问题性手机使用对抑郁的预测作用显著(β = 0.39, SE = 0.04, t = 10.19, P < 0.001),问题性手机使用对自尊的预测作用显著(β = −0.29, SE = 0.04, t = −7.35, P < 0.001)。当放入中介变量自尊后,问题性手机使用对抑郁的预测作用仍然显著(β = 0.28, SE = 0.04, t = 7.69,P < 0.001),自尊对抑郁的预测作用显著(β= −0.36, SE = 0.04, t = −9.78, P < 0.001)。Bootstrap检验结果表明,自尊在问题性手机使用与抑郁之间的中介效应显著,中介效应为0.10,95%置信区间为[0.06, 0.15],中介效应占总效应(0.39)的25.64%。

采用SPSS宏程序PROCESS的Model14检验神经质人格的调节效应,所有变量都已进行标准化处理。结果显示,在控制性别和年龄后,问题性手机使用对抑郁的预测作用达到显著水平,问题性手机使用对自尊的预测作用达到显著水平,自尊对抑郁的预测作用达到显著水平,自尊与神经质人格的交互项对抑郁的预测作用达到显著水平(表2)。

Table 2. Moderating mediating effect of problem mobile phone use on depression

表2. 问题性手机使用对抑郁的有调节的中介效应检验

注:***P < 0.001。MPPUS,问题性手机使用。

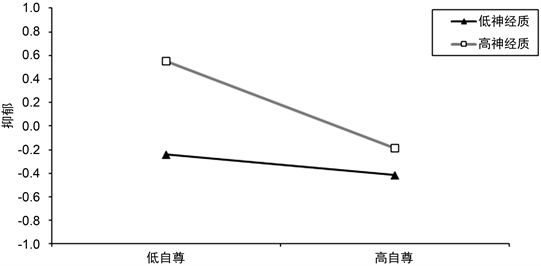

为了进一步分析神经质人格在自尊和抑郁之间的调节效应,将神经质人格的总分按照平均值加减1个标准差分为高神经质、低神经质进行简单斜率检验。结果显示,在低神经质水平下,自尊对抑郁的负向预测作用不显著(P > 0.01);在高神经质水平下,自尊对抑郁的负向预测作用显著(β = −0.37, t = −7.41, P < 0.001) (图1)。

Figure 1. The moderating effect of neuroticism on self-esteem and depression

图1. 神经质对自尊和抑郁的调节作用图

3.4. 问题性手机使用与抑郁的关系:有调节(外倾性人格)的中介模型检验

采用SPSS宏程序PROCESS的Model4检验自尊在问题性手机使用与抑郁之间的中介效应,所有变量都已进行标准化处理。结果显示,在控制性别和年龄后,问题性手机使用对抑郁的预测作用显著(β = 0.39, SE = 0.04, t = 10.19, P < 0.001),当放入中介变量自尊后,问题性手机使用对抑郁的预测作用仍然显著(β = 0.28, SE = 0.04, t = 7.69, P < 0.001),自尊对抑郁的预测作用显著(β = −0.36, SE = 0.04, t = −9.78, P < 0.001)。Bootstrap检验结果表明,自尊在问题性手机使用与抑郁之间的中介效应显著,中介效应为0.10,95%置信区间为[0.06, 0.15],中介效应占总效应的25.64%。

采用SPSS宏程序PROCESS的Model14检验外倾性人格的调节效应,所有变量都已进行标准化处理。结果显示,在控制性别和年龄后,问题性手机使用对抑郁的预测作用达到显著水平,问题性手机使用对自尊的预测作用达到显著水平,自尊对抑郁的预测作用达到显著水平,自尊与外倾性人格的交互项对抑郁的预测作用达到显著水平(表3)。

Table 3. Moderating mediating effect of problem mobile phone use on depression

表3. 问题性手机使用对抑郁的有调节的中介效应检验

注:***P < 0.001。MPPUS,问题性手机使用。

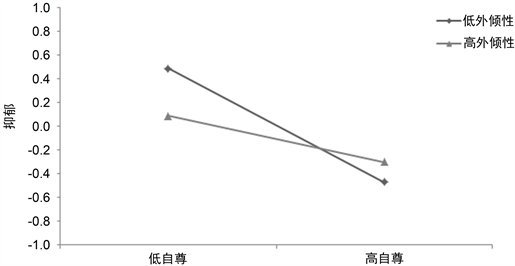

为了进一步分析外倾性人格在自尊和抑郁之间的调节效应,将外倾性人格的总分按照平均值加减1个标准差分为高外倾性、低外倾性进行简单斜率检验。结果显示,在低外倾性水平下,自尊对抑郁的负向预测作用显著(β = −0.48, t = −9.19, P < 0.001);在高外倾性水平下,自尊对抑郁的负向预测作用减弱(β = −0.19, t = −3.88, P < 0.001) (图2)。

Figure 2. The moderating effect of extraversion on self-esteem and depression

图2. 外倾性对自尊和抑郁的调节作用图

4. 讨论

本研究结果显示问题性手机使用与抑郁存在统计学意义正相关,过度使用手机的大学生更容易抑郁。这与以往研究结果一致(Alhassan, Alqadhib, Taha et al., 2018; Kim, Jang, Lee et al., 2018)。大学生长时间使用手机以及长时间同时在手机的多种功能之间转换会导致其心理资源超负荷(Thomée, Härenstam, & Hagberg, 2011)。个体的心理资源总量有限,过度使用手机占用了大量心理资源,导致大学生不能很好地处理生活、学习方面的事情,长此以往,容易产生抑郁情绪(Panova, Carbonell, Chamarro et al., 2019)。由于手机占用了大量心理资源,导致大学生的认知加工能力及注意力受到影响,学习效率下降,长时间使用手机占用了学习时间,学习成绩的下降会导致大学生产生抑郁(罗鑫森,熊思成,张斌等,2019)。长时间使用手机减少了与同学、朋友、家人交往的时间,现实人际交往的缺失使得大学生对现实环境缺少归属感,容易产生抑郁情绪。现实人际交往的减少还导致大学生缺乏人际交往经验,容易出现人际交往问题。由于缺乏解决方法和经验,一旦遇到人际交往问题,容易出现抑郁情绪(罗鑫森,熊思成,张斌等,2019;张玥,张冬静,熊琳等,2018)。

本研究发现自尊在问题性手机使用与抑郁之间起中介作用,即问题性手机使用会引起大学生产生较低的自我评价,出现低自尊,而低自尊使其容易体验到抑郁情绪。个体有归属需要,当个体被他所在的群体排斥,会认为自己是一个没有价值的人,继而出现低自尊水平,容易抑郁。手机的过度使用减少大学生现实人际交往的机会,导致大学生获得的社会支持较少,觉得自己不被需要,产生较低的自我价值感,出现低自尊,产生抑郁(Sowislo & Orth, 2013)。问题性手机使用的大学生发现自己沉迷于手机、无法抗拒手机的吸引力时,会感受到自我控制力差(Baumeister, Vohs, & Tice, 2007),产生消极的自我评价,体验到抑郁情绪(Orth, Robins, & Roberts, 2008; 张雨晴,黄海,张亚梅等,2018)。此外,微信、QQ、微博作为大学生常用的通信工具,已经成为了他们与同学、朋友之间交流分享的重要平台。当大学生看到朋友、同学的生活过得比自己丰富精彩、比自己优秀时,会产生自己不如别人的想法,出现消极的自我评价(Blease, 2015),产生抑郁情绪(Rosenberg, Schooler, Schoenbach et al., 1995; Sowislo & Orth, 2013)。

本研究发现,自尊对抑郁的作用还受到神经质人格和外倾性人格的调节。本研究结果表明,高神经质水平加强了自尊对抑郁的负向预测作用。对于高神经质水平的大学生,自尊水平越低,抑郁水平越高;然而对于低神经质水平的大学生,自尊对抑郁的作用不显著,这与姚崇等(2019)的研究结果相似。以往研究结果已证实低自尊的个体更容易抑郁(Sowislo & Orth, 2013;李大林,黄梅,陈维等,2019),而神经质人格与情绪,尤其是抑郁密切相关(李彧,位东涛,孙江洲等,2019)。神经质个体较敏感,易情绪化,情绪调节能力较差,因此更容易体验到抑郁(Gramstad, Gjestad, & Haver, 2013; 苑杰,史晓妹,姜伟时等,2019)。由此可知,一个自尊水平较低的大学生,如果其神经质水平较高,那就更容易体验到抑郁情绪。本研究还发现大学生的外倾性人格能够缓解自尊对抑郁的作用,外倾性水平越高的大学生,其自尊对抑郁的负向影响越弱。一方面,外倾性水平较高的大学生,因为具有较好的情绪调节能力,能够更好地调节自身情绪,因此能够缓解消极情绪体验,降低自身抑郁水平(Gramstad, Gjestad, & Haver, 2013)。另一方面,外倾性水平较高的大学生有较好的社会支持系统,在产生较低的自我评价或负面情绪时,会向朋友、家人寻求支持(Bianchi & Phillips, 2005; Billieux, 2012),良好的社会支持系统能够缓解低自尊和消极情绪对他们的影响,使他们较少体验到抑郁情绪。由此可知,对于低自尊的大学生来说,较高的外倾性水平能够保护其更少体验到抑郁情绪(Gramstad, Gjestad, & Haver, 2013)。

本研究揭示了大学生问题性手机使用与抑郁、自尊及人格特质的关系,考察了大学生问题性手机使用如何通过自尊的中介作用影响抑郁,以及神经质人格、外倾性人格如何调节自尊对抑郁的作用。本研究结果为进一步了解问题性手机使用与抑郁的心理机制提供理论基础,也为今后大学生抑郁的干预提供重要理论依据。但本研究还是存在一些不足。第一,本研究采用方便取样的方法,选取天津地区的大学生,研究结果推广到其他地区或群体时需要谨慎,未来的研究需要选取更多样化的样本。第二,本研究采用的是横断研究,无法确定问题性手机使用与抑郁的因果关系,未来研究可以采用纵向研究的方法更深入地探讨问题性手机使用对抑郁的作用机制。

5. 结论

综上所述,本研究发现:一、过度使用手机的大学生更容易抑郁;二、自尊在问题性手机使用与抑郁之间起中介作用,问题性手机使用能够通过自尊对抑郁起作用;三、问题性手机使用通过自尊对抑郁起作用的间接效应受到人格特质的调节,神经质人格加强自尊对抑郁的作用,外倾性人格缓解自尊对抑郁的作用。

基金项目

本研究获得天津市教委心理健康教育专项任务项目(2020ZXXL-GX46)资助。

NOTES

*通讯作者。