1. 引言

济阳坳陷古生界潜山勘探潜力巨大,近几年持续取得新突破,古生界再次成为效益勘探的重要类型。2015年以来,潜山新增探明储量155.57万吨、控制1351.36万吨,是当前高产油藏的主要勘探领域。济阳坳陷古生代以来主要经历了加里东、海西、印支、燕山、喜山五期大的构造运动 [1] [2],构造特征复杂,对古生界潜山的影响较大的主要为印支、燕山、喜山三期构造运动。潜山构造的精细落实是潜山勘探的关键。特别是在印支期和燕山期经历了多期的逆冲挤压 [3] [4] [5] [6],现今仍残存了许多逆断层,对逆断层的精细描述是潜山构造落实的难点。然而由于缺少逆断层地震判识依据的总结和地震解释技术的研究,致使许多逆断层地震解释方案存在较大的争议。为此,我们在地质构造运动背景下,通过逆断层地震反射特征分析,总结形成了逆断层地震判识依据,进而建立了逆断层地震解释方法。

2. 区域构造演化分析

古生代以来,济阳坳陷宏观构造运动主要包括五期:加里东期、海西期、印支运动时期、燕山运动时期和喜山运动时期(见图1),对古生界潜山影响较大的主要有印支期、燕山期和喜山期三大构造运动 [7] - [12]。

印支运动应力方向主要为北东–南西向,这个时期可以细分为三期:早期的强挤褶皱、中期的强挤褶皱逆冲、后期的剥蚀。燕山期可以细分为四期:1) 拉张、反转沉积早、中侏罗;2) 早期挤压逆冲,早中侏罗遭受部分剥蚀;3) 反转,接受晚侏罗–白垩沉积;4) 逆冲挤压,抬升剥蚀。前两期继承了印支期北东–南西向应力方向,主要造成下、中侏罗与上侏罗统或白垩系的区域不整合和逆冲断层;在第三幕时应力方向发生了改变,有北东–南西向变为北西–南东向,随着应力方向的改变形成了张扭走滑断层。喜山期主要经历了三个大的时期:古近系沉积时期的拉张断陷期、东营末期的挤压褶皱走滑期、新近系沉积时期的坳陷期。对古生界潜山,印支运动控制了古生界潜山地层的北西向条带状分布,燕山期控制了古生界潜山的形成,喜山期再次对古生界进行改造,奠定了潜山的现今构造形态,逆断层主要形成于印支期和燕山期。

Figure 1. Analysis of tectonic evolution in Jiyang

图1. 济阳坳陷构造演化过程分析

3. 逆断层地震解释方法

通过构造演化过程梳理,进一步明确了逆断层形成机理,在此基础上,通过总结逆断层识别依据,建立了逆断层地震识别方法(见图2)。

Figure 2. The process of reverse fault seismic interpretation method

图2. 逆断层地震解释方法流程

3.1. 逆断层地震识别依据

在构造运动过程中,逆断层为印支期或燕山期逆冲挤压过程中形成的。依据逆断层的形成机制,结合现今残存逆断层可能存在的地震反射特征,形成了逆断层地震识别依据(图3)。

1) 隆凹相间,形成挤压向背斜

在印支期或燕山期的逆冲挤压过程中,地层挤压变形,形成挤压向斜、挤压背斜,地层呈现隆凹相间,上盘相对上升、下盘相对下降的特征。

2) 波阻突变,纵向上重叠出现

由于构造运动过程中的逆冲挤压,在地震剖面上,地震波阻关系横向发生突变,纵向上出现同相轴重叠现象。

3) 产状突变,呈现角度不整合

在经历不同时期的挤压、拉张、再挤压后,地层的产状横向突变,与对接地层呈现角度不整合。

4) 厚度突变,地层结构不平衡

在构造抬升沉降过程中,地层遭到不同程度的抬升和剥蚀,地层厚度发生突变,地层结构不平衡。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 3. Seismic identification basis of reverse fault. (a) Uplift and depression alternate, forming compression anticline; (b) The wave line suddenly changes and overlaps vertically; (c) Occurrence mutation, angle unconformity; (d) The thickness changes suddenly and the underlying structure is unbalanced

图3. 逆断层地震识别依据。(a) 隆凹相间,形成挤压向背斜;(b) 波组突变,纵向上重叠出现;(c)产状突变,呈现角度不整合;(d) 厚度突变,底层结构不平衡

3.2. 逆断层地震解释方法关键

逆断层地震解释方法的关键主要有两个:

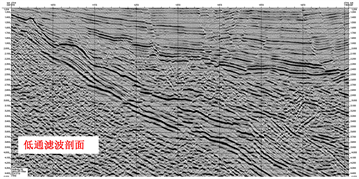

1) 低通滤波分析

地震资料包含了全频段的信息,在一定程度上模糊了深层的波组对应关系,需要对地震资料进行频谱分析,通过低通滤波分析,突出低频信息,以更好的突出深层的波组特征。

傅里叶变换是对时间域地震资料进行频谱分析的基础 [13],设x(n)为N点的有限长序列,则其正变换DFT为:

(1)

通过傅里叶变换,可以确定研究目的层段地震资料的频宽、主频等信息,然后通过设置低通滤波,截掉高频成分,突出低频信息。通过低通滤波处理,对深层缓坡带的地震波组对应关系有较为清晰的刻画(图4(b))。

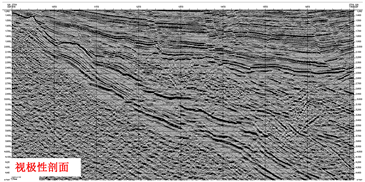

2) 视极性分析

视极性为实际地震记录道分析时窗内反射强度(瞬时振幅)最大处的极性,其数值等于反射强度(瞬时振幅)乘以sign,sign为反射系数的正负号。在计算某一道的视极性时,首先在瞬时振幅中找到一个局部的极大的瞬时振幅max[A(t)],A(t)表示其中某一时刻的瞬时振幅,然后统计在这个局部的极大值所对应的采样时间之前,瞬时振幅中正值的个数a和负值的个数b,再计算视极性的符号sign,

。一般sign大于0.6时为正,否则为负。最后将视极性的符号sign乘以这一局部的极大瞬时振幅max[A(t)],作为该道从开始到这个局部的极大瞬时振幅值之间对应时间段的视极性值P [14] (Plolarity),算式表述为:

(2)

然后依次找出下一个瞬时振幅的局部极大值,对视极性进行计算。

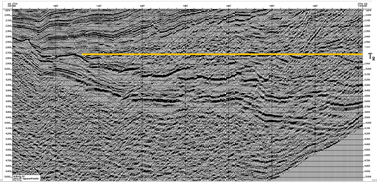

根据视极性的定义可知,视极性对地震道横向变化具有较好的敏感性。与低通滤波相比,视极性分析剖面对断裂体系引起的地震反射特征变化刻画更为清晰(图4(c)),更易于对缓坡带潜山构造进行精细落实。沿着中生界顶面(TR)拉平以后,缓坡带古生界潜山的断裂特征更加清楚(图4(d))。

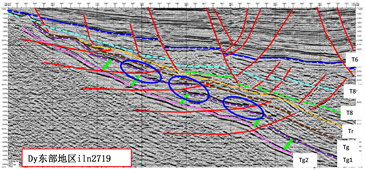

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 4. Comparison section inline2719 of dy. (a) seismic section inline2719; (b) Low pass filter section inline2719; (c) Apparent polarity section inline2719; (d) Apparent polarity section flatten along TR

图4. dy地区iln2719剖面对比图。(a) dy地区iln2719原始地震剖面;(b) dy地区iln2719低通滤波剖面;(c) dy地区iln2719视极性剖面;(d) 沿TR拉平后的视极性剖面

3.3. 应用效果

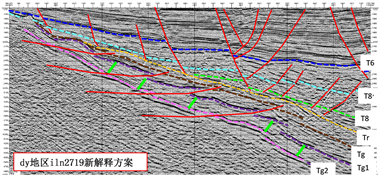

根据逆断层地震识别依据,按照地震波阻特征协调、地层产状协调、地层厚度协调、断距协调等“四项原则”,利用逆断层地震解释方法,对Dy地区古生界逆断层进行了地震解释。与之前正断层解释方案相比,通过逆断层解释,较好的解决了断层切轴、厚度变化较大的问题(图5)。通过构造重新落实,上古生界落实有利圈闭15个,面积77.07 km2,预测圈闭资源量2560 × 104 t,展示了dy地区古生界良好的勘探潜力。

(a)

(a)  (b)

(b)

Figure 5. Comparison of seismic interpretation results inline2719 of dy; (a) Normal fault interpretation scheme; (b) Reverse fault interpretation scheme

图5. dy地区iln2719地震解释结果对比;(a) 正断层解释方案;(b) 逆断层解释方案

4. 小结

通过构造演化分析,明确了逆断层形成机理,在此基础上,建立了四种逆断层地震识别依据,进而初步建立了逆断层地震识别方法,在dy凹陷古生界潜山构造落实方面取得了较好的应用效果,同时在其他地区潜山逆断层地震解释和构造落实具有较好的推广意义。

基金项目

国家科技重大专项“地震与井筒精细勘探关键技术”资助(2016ZX05006002)。