1. 引言

目前,我国经济迅速发展,对矿产资源的需求量越来越高,因此矿产资源的开发规模也越来越大 [1]。因此,煤炭开采就成了开发矿产资源中的重要环节,而在此过程中,地质条件的精细探查是安全开采的基础保障 [2] ,在诸多探测方法中,槽波地震探测技术因其很远的探测距离和超高的分辨率,已经成为了最受各国关注,且有很好的发展前途的一种井下物探方法 [3]。

1955年Evison在新西兰的一个煤矿中首次发现并记录到了槽波,1963年德国科学家计算了槽波频散关系,奠定了槽波的理论基础,从此美国,前苏联,英国等国家也先后开始了对槽波的理论及相关仪器研发的研究。我国从上世纪70年代末开始了对槽波地震勘探技术的研究,并在国内多个煤矿开展了实验和勘探。21世纪之后,随着三维地震勘探技术的不断成熟,各种地震数据处理反演技术不断进步,越来越多的新方法新手段出现在物探行业,为槽波的发展提供了更多的理论依据和创新空间。

2. 地质概况

8173工作面主采8号煤,8号煤位于上二叠系下部,是井内主采煤层,该工作面煤层呈单斜构造,局部为向斜构造,结构较复杂,顶板深灰色块状粉砂岩为主,底板以灰色泥岩–灰色细粒砂岩为主,煤厚0.29~5.9 m,平均3.15 m,黑色,鳞片状,属半亮型煤。该工作面走向长550 m,倾斜宽215 m。由于煤层直接顶为粉砂岩,老顶为砂泥岩互层,煤层直接底为泥岩,老底为细砂岩;煤层与围岩的物性差异较大,形成了较强的地震波阻抗界面,有利于槽波的形成及传播,因此在该工作面适宜使用槽波地震勘探法,且该工作面瓦斯含量较低,可以满足炮点爆破的需求和标准,因此槽波地震勘探法可以更好地对该工作面的地质构造进行探查。

3. 槽波地震勘探原理

槽波,又被称为导波或煤层波。在一个含煤地层中,煤层的密度和速度皆低于上下围岩,这就形成了一个良好的反射面 [4]。在煤层中激发震源,就产生了地震波,这其中包括横波和纵波,所有的波都以震源为中心,以球面体波的形式向周围传播,当经过顶板界面和底板界面多次的全反射,震源激发的能量被禁锢在煤层中,从而不再向岩层辐射,这就使得在煤层这个低速槽中,上行波和下行波相互叠加、相互干涉,部分谐波相互抵消,直至消失。只有部分符合一定条件的谐波,在煤层内相互干涉形成垂直于煤层的驻波,并且不断地向前传播,从而形成了一种特殊的弹性波,即槽波 [5] [6] [7]。

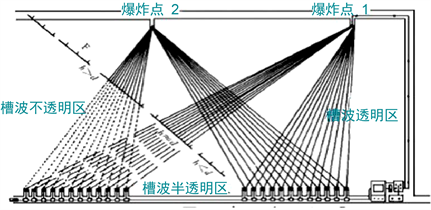

3.1. 槽波透射法

槽波透射法采用的是从震源透过煤层然后传递到接收点的直达槽波。通常采用在炮点布置炸药爆破模拟震源,布设的检波器作为接收点。炮点和接收点布置在采区周围不同巷道内,在一条巷道内激发震源,根据在另一条巷道内接收到的槽波有无及强弱来判断在相应的透射扇形范围内有无构造异常情况 [8]。当断层的落差大于煤厚时,槽波被完全阻断,所以一般接收不到透射槽波。当断层的落差小于煤层厚度时,槽波部分被阻断,接收到的透射槽波能量相比于正常情况下接收到的槽波有不同程度的减弱,并且速度也随之发生变化(如图1) [9]。

Figure 1. Schematic diagram of in-seam wave transmission exploration

图1. 槽波透射法勘探示意图

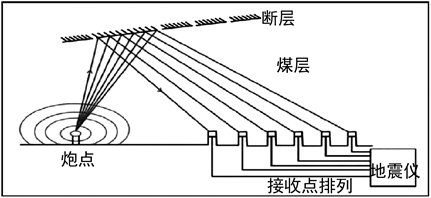

3.2. 槽波反射法

槽波反射法的有效波是反射槽波信号。当槽波在煤层中传播时,遇到了煤层中的不连续体,也就是说传递到了地震波的波阻抗差异的分界面,此时就会产生反射槽波信号,因此,通过对反射槽波信号的准确判断就可以判定煤层中不连续体或构造异常的位置 [10]。如图2。

Figure 2. Schematic diagram of in-seam wave reflection exploration method

图2. 槽波反射勘探法示意图

槽波反射法有一个很大的优点,那就是可以在单一的煤巷中向巷道的两侧进行地质构造异常体的探测,这在当今的煤矿生产中具有很高的利用价值 [11] [12]。因此,反射槽波法是槽波地震勘探技术的重要组成部分,槽波透射法与槽波反射法是相互依存相互辅用的。在探测区,依据相应的探测条件,将二者联合起来应用会达到更显著的效果 [13]。

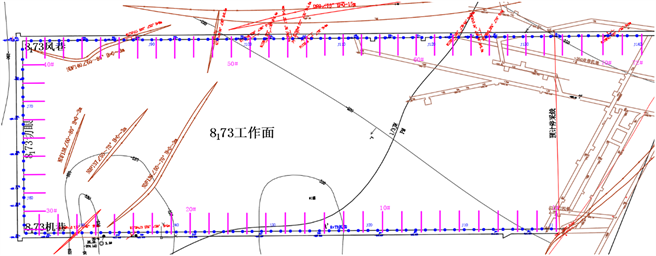

4. 现场施工

本次采集,采用连续高效放炮,同组接收点固定接收的作业方式,达到了保证扇形的最大覆盖范围和探测区域的目的。激发点测线布置在8173工作面机巷、风巷及切眼,接收点测线布置在8173工作面机巷、风巷及切眼,共布置72个激发点,平均间距为20 m,142个接收点,平均间距为10 m。地震数据的采集采用1台槽波地震仪在8173工作面风巷、切眼和机巷同时接收地震数据,形成单站一次可接收142道的数据采集装置。现场实际布置测线、测点如图3所示。图中矩形围面为所需勘探的工作面,紫色竖线为该次探测的72个炮点,分别分布在工作面的两条巷道及切眼,密集的蓝色点为该次探测的接收点,红色曲线为该钻孔资料揭露的该工作面现有断层。

Figure 3. Site construction layout of in-seam wave earthquake at 8173 working face

图3. 8173工作面槽波地震现场施工布置图

5. 槽波的数据处理和解释

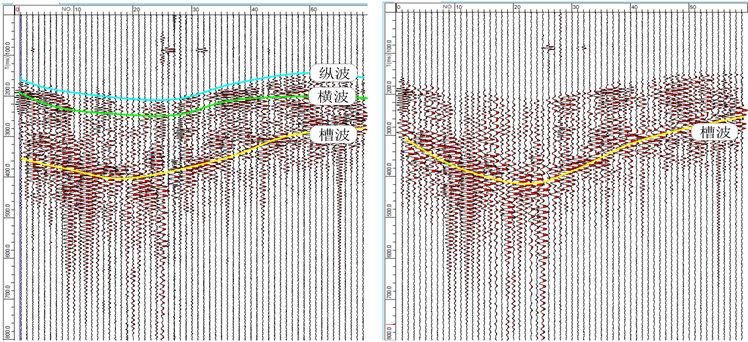

5.1. 滤波

数据处理是指使用对地震记录进行压制干扰,提高信噪比和分辨率,提取槽波参数等一系列的方法。槽波资料进行速度分析及频散分析,并挑出合适的频带范围,对槽波地震记录进行滤波。滤波是从槽波地震记录中压制干扰波,增强槽波信号的一种有效措施,这对槽波地震勘探具有重要意义。以第9炮57至112道数据为例,对采集的槽波数据进行滤波分析,可以明显看到,纵波和横波初至清晰,槽波能量最强,特征明显。通过滤波,纵波和横波得到压制,槽波能量变强,特征明显,滤波后的数据如图4所示。

Figure 4. Seismic wave data of channel 57-112 of the 9th gun and filtered data

图4. 第9炮57-112道地震波数据及滤波后数据

5.2. 槽波能量分析

当工作面内煤层岩性单一、稳定时,槽波能够穿透大部分工作面,且能量衰减缓慢、易于识别。当槽波在传播过程中遇到断层、陷落柱、采空区等异常地质构造时,槽波能量会发生改变。就断层而言,若断层断距大于煤层厚度,煤层被完全断开,则槽波无法穿透到达另一盘,造成槽波能量的迅速衰减;当断层断距小于煤厚但大于1/2煤厚时,煤层没有被完全断开,煤层的上下盘之间仍有煤层连接,能量衰减的越多,则断层的断距也越大;当断层断距小于1/2煤厚时,大部分槽波能够穿透断层,槽波的能量衰减较小,从其中不易观察到断层的形态。

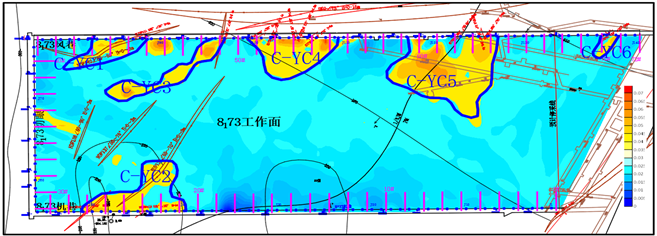

槽波正演模拟系统利用槽波埃里相位能量进行成图,结果如图5所示,图中依次以冷色(蓝)到暖色(红色)从小到大来代表能量衰减强度。暖色(红–黄色)代表髙速槽波分布区,图中可见多处条带状髙速异常区,髙速异常区处反映槽波穿过岩层,构造发育。冷色(调蓝–绿色)代表煤层连续性好,构造不发育。在槽波能量衰减系数平面图中,自冷色调向暧色调由蓝色–绿–黄–红色分级过度,表示衰减系数逐渐增大。色调的变化反应了槽波在工作面内传播时能量衰减分布规律,蓝色区域代表槽波容易通过,能量衰减小,构造简单或煤层厚度正常;红黄色区域代表槽波能量低穿透区,能量衰减大,构造发育或煤层结构复杂。图中黄色区域即为5个较为明显的构造发育带。

Figure 5. Energy attenuation diagram of in-seam wave transmission at 8173 working face

图5. 8173工作面槽波地震透射槽波能量衰减图

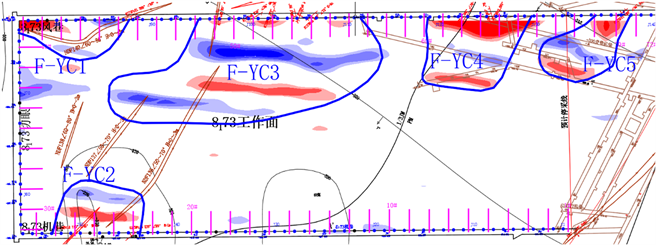

Figure 6. Seismic reflection migration image of in-seam waves at 8173 working face

图6. 8173工作面槽波地震反射偏移成像图

从图6可以看出,在成像结果上,存在5个强反射区,红色区域与蓝色区域为两个不同相位的地质体,因此呈现了不同的反射特征。证明在红色和蓝色区域内,槽波遇到了较强的反射界面(图中已用蓝色实线标注),成像结果与能量衰减图所体现的构造异常区大致一致,因此基本可以确定该工作面构造异常区的大致位置。

5.3. 构造异常解释

通过数据处理,得到工作面透射槽波能量衰减图(图5)和反射槽波偏移成像图(图6),并结合8173工作面巷道地质编录剖面及相关地质资料同步验证,探测区域解释6个构造异常区,在综合地质成果解释图上标注为1#构造异常区~6#构造异常区。构造异常区如下:

1) 1#异常区靠近风巷,在测点F25-F29之间,向面内延展37 m,对工作面回采影响较小。

2) 2#异常区靠近机巷,在J14+20m~J22-20m之间,向面内延展60 m,对工作面回采有一定的影响。

3) 3#异常区靠近风巷,在测点F21+38m附近,向面内延展80 m,受断层8173Fx10影响,对工作面回采影响较大。

4) 4#异常区靠近风巷,在F15+25m~F21测点之间,向面内延展50 m,对工作面回采有一定影响。

5) 5#异常区靠近风巷,在F5~F11+15m测点之间,向面内延展100 m,受断层8173Fx2、8173Fx3和8173Fx4综合影响,对工作面回采影响较大。

6) 6#异常区靠近风巷,在F1测点附近,向面内延展27 m,对工作面回采影响较小。

钻探验证及回采资料表明,槽波地震探查的构造异常区与实际揭露成果基本吻合,有效地指导了工作面的安全高效生产。

6. 结语

通过本次槽波透射法和槽波反射法的联合应用,探明了精确探明了8173工作面内6个不良地质构造异常区。所测结果与工作面揭露成果基本一致,因此说明槽波地震勘探法在探究煤层地质构造方面具有良好的可行性,本次槽波透射法和反射法的联合应用较好地探明了工作面内的隐伏构造,有效地指导了工作面的安全高效生产。