1. 引言

碎片化学习是伴随现代信息网络通讯技术的发展而产生的一种新兴的学习现象和模式。根据中国互联网信息中心的网络发展报告,我国网民总量已经超过9亿。受疫情的影响,在2020年度各中小学和高校也被迫采用线上教学的方式进行授课,这些都使得在线教育呈现爆发式增长。阿德南·卡尤姆等人(2019)针对世界远程开放教育的研究中也表明,中国远程教育的招生规模在日益增长,2004至2016年年均增长率达到了8.8%。在此背景下,人们对碎片化学习的需求也在快速增长,对碎片化学习资源的开发和其学习策略的探索也将随之成为研究的热点之一。

到目前为止,对碎片化学习概念的界定存在多种观点,但未形成统一定论。王竹立(2016)将碎片化学习划分为广义和狭义两种,广义的碎片化学习是指利用碎片化时间、碎片化资源、碎片化媒体,根据自身学习需要获得知识的正式和非正式学习。狭义的碎片化学习指局限在上述定义中的非正式学习范畴,即学习方式、学习主题、学习内容的碎片化。黄建锋(2017)认为碎片化学习是突破了时空限制,多元化的学习模式,其与传统教育模式相区分,是一种非正式的、方便快捷且高效的、有意且浅层的学习方式。周凯等学者(2019)则认为碎片化学习是指利用零碎随机的时间,在不固定地点进行对离散的缺乏整体知识结构的知识碎片进行学习,进而由学习时空碎片化和学习内容碎片化导致的学习思维碎片化,即其导致的学习者思维跳跃,注意力分散。从众多学者对碎片化学习的概念界定中可以看出,碎片化学习是伴随着新技术而产生的一种新的学习方式,强调学习时空、学习内容的随机性、不定时性(随时随地各种各式),学习方式的可移动性(移动互联网,可移动终端)。学习者在日常生活中利用零碎的时间,在不定的地点使用各种设备,自主学习并获得各种非体系的知识。

目前国内对碎片化学习的研究主要集中于对其概念的探讨、理论基础的搭建等。例如王竹立(2011)提出的新建构主义碎片化学习理论认为,碎片化学习过程可分为主客体两个方面以及七个重要因素,以及非正式学习理论则认为,碎片化学习可以发生在任意时间和地点,所以学习者可以根据自身学习需要自我发起和调控学习(侯英,2008)。在此基础上,也有研究者采用访谈和问卷的形式,尝试构建碎片化学习的评价指标(张丹丹,2016;刘扬超,2018;朱颖,2020)。国外对碎片化学习的探讨更多集中于实践层面,包括学习平台的单间、学习资源的开发等,如日本山内祐平开展的面向企业的移动英语学习项目(张海,李馨,2009),美国斯坦福大学主导搭建的Coursera平台等(吴筱萌,雍文静,代良,贾积有,王爱华,缪静敏,2014)。

基于上述研究背景,本研究在结合前人研究基础上,通过编制问卷的方式,对后疫情时代的大学生碎片化学习现状进行调查分析,尝试构建一个能够描述大学生碎片化学习状况和影响学习效果的评价体系,完善对影响大学生碎片化学习影响因素的研究,为更加全面、准确地测量学生学习状况提供工具基础,为相关研究提供理论和实证依据。

2. 方法

2.1. 被试

本研究采用网上问卷的形式进行调查,初测阶段发放250份问卷,无不良问卷,有效回收率100%;正式测验阶段采用方便取样,在江苏某高校大学生中发放在线问卷,共发放250份问卷,得到有效问卷229份,有效回收率91.6%。被试具体信息见表1。

Table 1. Survey sample basic information table

表1. 调查样本基本信息表

2.2. 问卷编制

2.2.1. 理论构想

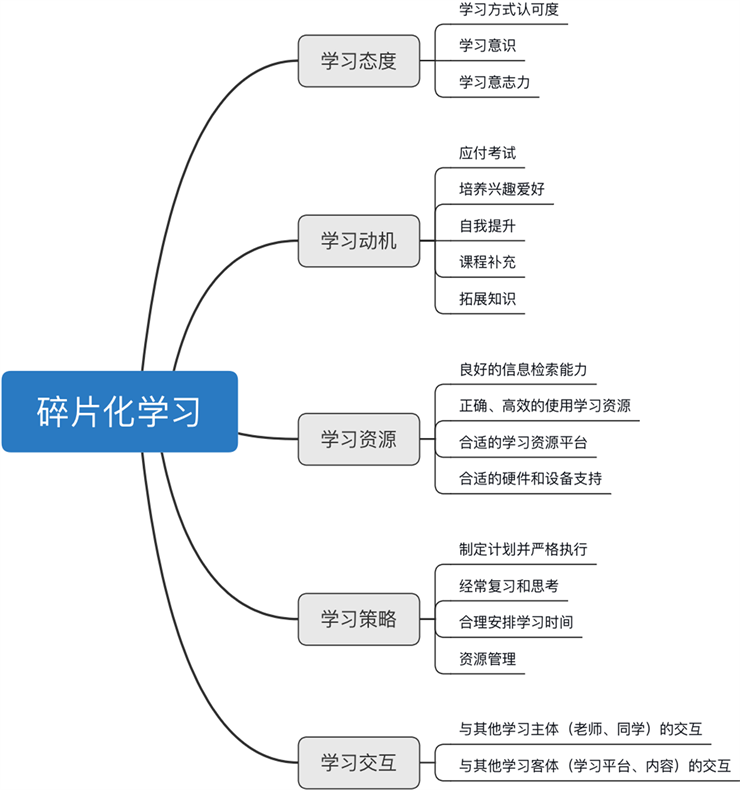

问卷共包含两个部分,第一部分对被试的基本人口学变量和碎片化学习的一般信息进行了收集,第二部分为关于碎片化学习效果评价维度的量表。本研究在结合既往的碎片化学习评价指标的构建(张丹丹,2016;刘扬超,2018;朱颖,2020)以及相关的学习理论基础,将影响碎片化学习的因素分为学习态度、学习动机、学习资源、学习策略、学习交互五大维度以确立研究假设,其中学习态度、学习动机、学习策略为内部主体因素,学习资源和学习交互为外部客体因素,各个维度下分几个子维度。李霜璐(2019)构建的问卷指标中缺乏学习动机这一重要的学习心理,我们认为学习动机是影响学习效果的重要因素之一,此外还有学习策略的使用,也是重要的影响因素,综合考虑以后我们使用这两个维度取代学习深度,形成初步问卷。理论结构模型如图1所示。

Figure 1. The dimensional conception of the questionnaire on the influencing factors of undergraduate fragmented learning

图1. 大学生碎片化学习影响因素问卷维度构想

2.2.2. 项目编制

基于本研究的理论构想,初步编制大学生碎片化学习问卷共68题。问卷共包括两部分,前6题为人口统计学变量与一般的描述性问题,主要用于了解被试进行碎片化学习的基本状况,后62题为影响碎片化学习效果五个维度的题目,采用Likert5点自评问卷编排,从“完全不符合”到“完全符合”分别评定为1~5分。

2.3. 统计工具

采用SPSS21.0和AMOS24.0对有效问卷进行统计分析。

3. 结果

3.1. 项目分析

在初测阶段,首先对250份数据进行项目分析,将后六十二题计分数据按照总分前27%和后27%的标准进行高低分组,然后对两组的各题项得分进行独立样本t检验,结果显示所有项目的得分均差异显著,p < 0.001。之后对各项目进行题总相关分析,结果显示除第十二题之外,各项目与总分的相关性均高于0.4,并且均在.0.01水平上显著,据此删除第十二题。

3.2. 效度检验

3.2.1. 探索性因素分析

根据原理论假设,对初测数据进行探索性因素分析,为保证探索性因素分析的可行性,首先进行Bartlett球形检验和KMO检验,结果显示KMO值为0.923,Bartlett球形检验统计量为14731.90,p < 0.001 (见表2),说明数据适合进行因素分析。进一步采用主成分分析法和正交旋转法求出因素负载矩阵。首先根据理论假设抽取5个因素,共解释了62.05%的变异,按照一个题目在两个或两个以上的公因子上载荷差接近的删除(这里采用的删除标准是因子载荷的数值为小数点后第一位数字相同),某个因子下只有1个题目的删除,删除在公共因子上的最大负荷小于0.35,共同度小于0.4的题目,由此依次删掉31道题,剩余30道题,以特征值大于1,结合碎石图提取因子,最终抽取4个因子,共解释总体变异量68.81%,各因子分别解释总体变异量的21.13%、20.17%、13.96%、13.55%,旋转成分矩阵图见表2。

根据探索性因素分析结果,将大学生碎片化学习分为4个维度,共包括30题(具体见表2)。基于原有构想维度和探索性因素分析中各因素所包含题目的含义,将4个维度依次命名为“学习交互”(学习者与教师、学习平台的交流和互动)、“学习资源”(可用的各类碎片化学习资源、软硬件支持、信息筛选能力)、“学习动机”(进行碎片化学习的目标和动机)、“学习态度”(对碎片化学习的认知、态度)。

Table 2. Fragmented learning influencing factors questionnaire rotation component matrix

表2. 碎片化学习影响因素问卷旋转成分矩阵

3.2.2. 验证性因素分析

正式测验阶段共收回229份有效数据,采用AMOS24.0进行验证性因素分析,对探索性因素分析的5因子结构模型进行检验。四个因子分别为学习交互、学习资源、学习动机、学习态度。结合前人研究,在对模型进行验证和评价时,选取χ2/df、RMSEA、NFI、TLI、CFI和IFI作为验证指标,结果如表3所示。

Table 3. The Fitting Index of the Model of Influencing Factors of Undergraduate Fragmentation

表3. 大学生碎片化学习影响因素模型的拟合指数

结果显示,χ2/df = 2.319 < 5,模型可以接受,RMSEA = 0.076,位于0.05和0.08之间,说明具有合理的拟合度。此外还有NFI、TLI、CFI、IFI也是常用的拟合指数,均大于0.8,表示模型可以接受,整体来看,模型的拟合程度较高,结构效度良好。

3.3. 信度检验

同质性信度

该问卷采用克隆巴赫α系数作为信度指标,总体α系数为0.949,四个因子的α系数见表4。

4. 讨论

4.1. 对于问卷测量学指标的分析

本研究在充分查阅文献资料且进行半结构式访谈之后,编制了“大学生碎片化学习影响因素问卷”。初始问卷分为五个维度,共62题,分别是学习态度:学习方式认可度(1~4),学习意识(5~7),学习意志力(8~10);学习动机:应付考试(11~13),培养兴趣爱好(14~16),自我提升(17~19),课程补充(20~22),拓展知识(23~25);学习资源:具备良好的信息检索和筛选的能力(26~28),能正确、高效的使用学习资源(29~32),有合适的学习资源平台(33~34),有合适的硬件和设备支持(35~36);学习策略:制定计划并严格执行(37~40)经常复习和反思(41~45)合理安排学习时间(46~48)对资源进行管理(49~52);学习交互:与其他学习主体(老师、同学)的交互(53~58)与其他学习客体(学习平台、学习内容)的交互(59~62)。

在进行探索性因素分析之后,删除在公共因子上的最大负荷小于0.35,共同度小于0.4的31道题目,剩余30道题。以特征值大于1,结合碎石图提取因子,最终抽取4个因子,共解释总体变异量68.81%,各因子依解释量排序分别为学习交互、学习资源、学习动机和学习态度。其中学习交互是第53至第62题,共10项;学习资源是第26至第33题,共8项;学习动机是第14至第19题,共6项;学习态度是第5至第10题,共6项。

4.2. 对于问卷维度的分析

本研究对于大学生碎片化学习影响因素的理论构想具有坚实的理论基础和可靠的实践证据。首先,在确定问卷维度时,结合多篇硕士论文(张丹丹,2016;刘扬超,2018;朱颖,2020),力求维度多样、综合,能够较为全面地反映大学生在碎片化学习过程中的影响因素;在编制问卷题目时,力求保证各项目能真实、全面地反映维度构想的内容。其次,为了确保问卷质量,在正式发放之前进行了访谈与预测,大致了解问卷完成时限与涵盖面,再结合统计分析结果,删除相关度和拟合度不达标的题项,最后形成正式问卷。最后,采用多种方法检验问卷的合理性。正式问卷的探索性因素分析表明因子结构与理论构想具有一致性;验证性因素分析结果表明本理论构想模型的各项拟合指标表现良好;此外,以克隆巴赫α系数为指标的信度也较高,都在0.9以上。总的来说,此次问卷的设计与构建在维度可靠性上是值得肯定的,是经得起验证的。

4.3. 存在问题及未来展望

在样本的选择上,除了样本容量不够大,样本在性别与年级的分布上,是不够理想化的,样本的所在区域,样本的文化素养都是值得加入考量的因素,普通本科与双一流高校学生、经济发达地区与经济弱势地区学生的碎片化学习特点与方式是否无显著性差异,都是值得我们继续探讨交流的话题,希望我们的研究能为后续探索起到抛砖引玉的作用,为大学生学习丰富理论。

5. 结论

本研究通过文献综述,结合已有的碎片化学习理论和自编问卷,构建了影响碎片化学习效果的影响因素理论模型,并以此为基础编制了大学生碎片化学习影响因素问卷。本次的问卷调查发现,碎片化学习作为一种补充性的学习方式,主要以移动APP为载体影响着大学生的学习生活,与传统课堂学习相比,具有方便、快捷、不受时空限制等显著的优点,但也同时存在资源质量和数量上的问题等。对问卷的探索性因素分析和验证性因素分析表明,编制的《大学生碎片化学习效果影响因素问卷》包含学习交互、学习资源、学习动机、学习态度四个维度,信效度良好,可以作为评价碎片化学习效果和评估碎片化学习发展趋势的测量工具。

致谢

感谢大学生创新创业训练项目的基金支持以及指导老师在方法上的指导和支持。

基金项目

江苏省大学生创新创业训练项目(项目编号:202011463021Z)。

附录:

大学生碎片化学习现状问卷

亲爱的同学:

您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间填写这份问卷。本问卷的目的是为了了解大学生课余时间进行碎片化学习的现状及影响因素,以提升大学生的碎片化学习效果。本问卷采用匿名的方式,所有的数据都只用于研究,答案无对错之分,希望您能根据自己的实际情况认真填写,您的每一个回答都十分宝贵,再次感谢您的配合。

碎片化学习是指利用日常学习和生活中的零散时间(如等人、等车、睡前、课前等),借助各种碎片化学习终端(如单词书、书本、手机、平板、笔记本电脑等),有意识有计划的进行自主的、非正式的学习,每次的学习内容一般为碎片化的、不系统的。

填写说明:

1、第一部分:请根据您的实际情况填写,包括单选、多选两种题型;

2、第二部分:请根据题目,在量表中选择与您实际情况相符的程度

第一部分 大学生碎片化学习的现状

1. [单选]您的性别是:

A.男 B.女

2. [单选]您的年级是:

A.大一 B.大二 C.大三 D.大四

3. [单选]您的专业类别:

A.文科类专业 B.理工科类专业 C.艺术类专业 D.体育类专业

4.[单选]您是通过_____了解到碎片化学习的。

A.老师、同学的推荐

B.网络和社交媒体

C.已有的碎片化学习经历

D.电视、报纸、杂志等

E.其他______

5. [单选]您是否喜欢碎片化的学习方式?

A.喜欢

B.不喜欢

6. [单选]在一天内,您有多少时间进行碎片化的学习?

A.小于1个小时

B.1~2个小时

C.2~4个小时

D.4小时以上

第二部分 影响大学生碎片化学习效果的因素

(问卷采用5点量表,下列各题的选项均与第一题相同)

1、我会自觉地利用碎片化的时间进行碎片化学习。

A.完全不符合 B.比较不符合 C.一般符合 D.比较符合 E.完全符合

2、为了不浪费时间,我会在课余时间安排碎片化的学习任务。

3、我会有意识地收集对我有用的学习资源,在零碎的时间里进行学习。

4、我能够坚持完成碎片化学习的计划。

5、在遇到问题时,我会有意识地进行碎片化学习,并坚持下去达到我预定的学习目标。

6、为了让碎片化学习有效果,我会对我自己严格要求,按计划完成学习任务。

7、我进行碎片化学习是为了培养兴趣爱好,满足学习有兴趣知识的需要。

8、我进行碎片化学习是为了发展我的特长。

9、我进行碎片化学习是出于某种兴趣爱好。

10、我采用碎片化学习是为了利用零散时间,潜移默化地提升自身综合素质。

11、碎片化学习能够提升我在某个领域的综合竞争力。

12、碎片化学习是在空闲时间进行自我提升的有效方式。

13、我能够通过网络搜索,有目的的进行搜索并获取我需要的学习资源。

14、我能够对网络上各类学习资源的质量进行辨别,有选择性的使用对我有价值有意义的学习资源。

15、我能够熟练的使用各种信息检索工具(如百度、Google等各种搜索引擎;中国知网、维普等各种数据库)。

16、对初次使用的学习资源平台,我能够很快地上手操作。

17、我遇到学习问题或是查找资料时,能够在学习资源平台上找到解决方法或是资料。

18、对初次使用的学习类App,我能够很快熟悉各项功能并有效的使用。

19、我对学习资源平台特殊功能的操作非常熟悉,如拍照翻译、在线搜题、付费咨询等。

20、现在的网络提供了丰富的学习资源平台,包括各类网课平台、资源分享平台等,能够满足我进行碎片化学习的需要。

21、碎片化学习过程中,我能够与老师或同学进行有效的沟通、交流。

22、碎片化学习过程中,我与老师或同学交流主要是为了分享学习成果。

23、碎片化学习过程中,我与老师或同学交流主要是为了解决学习问题。

24、碎片化学习过程中,我与老师交流主要是为了获取成绩和学分。

25、碎片化学习过程中,我与其他学习者交流主要是分享自己的学习经验。

26、我经常能够在碎片化学习过程中,获得来自老师的反馈和评价。

27、我能够在碎片化学习过程中获得关于学习内容的反馈。

28、我能够获得来自学习平台或软件的碎片化学习效果评价或报告。

29、我能够基于来自软件或平台的学习成绩或学习情况报告调整学习目标或计划。

30、我能够根据学习工具的界面内容的导向(如选项、提示、跳转等)去完成学习任务。