1. 引言

智能行动装置的普及,象征着新传播科技应用的转变,改变生活模式也改变产业生态,行动生活逐渐成为网络时代主要趋势,“智慧生活”成为日常生活中的一部分,自然也改变了设计教育的思维。为了应对文化创意产业及数字内容产业培育人才的需求,将智慧生活概念放置在生活脉络中,以整合ICT应用,开发“以人为本”的智能生活设计,建构新型态的生活服务为导向,也促进“跨领域、跨装置、跨平台”与“游戏化、数字化、服务化”设计思维的概念植入设计创作。因而探讨设计过程的学习历程相对重要,是本研究的命题由来。也由于资通讯科技(ICT)的快速进步与成长,也在无形之中渐渐地改变了使用者过往的使用习惯与学习模式,新兴科技除可带动产业数字转型升级外,在大学教育端也需因应此趋势调整课程与学习方式。早期因应新兴科技技术导入互动课程内容的设计,旨在希望同学能学习使用数字科技,并且据此做出作品 [1];以往课程大部分时间花在解决工程技术上的问题,且比较关注在互动科技的应用 [2]。随着传播议题的转变,在课程中希望能够把科技应用连结到整个社会的趋势及情境脉络里;并且在新兴科技变化下,课程结构与未来所需培育的人才能力,应跟随调整与因应。本研究提出于政大数字内容硕士学位学程融合传播学院的设计传播发展,课程主要在尝试整合跨领域的知识,透过结合不同领域的机会,强调设计力、创造力、想象力、数字叙事、管理科学与整合营销传播等能力之养成,展现于数字内容发展与跨界产业的创新与应用,以期培育数字内容“智”造、研究、设计、内容企划及系统开发之专业人才。

科技与人的连结程度是目前许多研究开发者追求的目标,科技在此并不只扮演了信息提供的被动角色,更要成为能够理解、观察、解决问题的人性化工具。若想让知识能够普及化,可行的方式之一即是设计想象力模式,在有工程技术之余,也希望能从实作中体会其中文化与人的元素。本研究课程实验包含观察硕士班跨领域课程,其中导入3堂AR技术学习,透过仿生设计概念,搭配Unity程序语言与扩增实境应用与自主学习的建构,将想象作为动词应用,透过认识想象的学术理论和游戏化意涵,活化想象的能力,课后期使同学深化既有的想象能力并拓展想象的内涵 [3]。叙事单元承接想象单元,探讨数字叙事的本质,提供与叙事有关的应用科技元素与方法;课程参与者可藉以导入自己的创作,联结创作的内容与形式,并思考不同创作手法的应用。互动单元模块透过交互式设计的基础科技(扩增实境(AR)与仿生动画设计)与案例分析,尝试藉由相关案例搜集,设计试作,以及课程中教师讲授,透过探究来练习理论的操作面,以转化为完整的设计专题,进而能动手做及理解互动科技的原理原则,尝试基础运用概念练习。因而导入仿生设计结合Unity程序语言与扩增实境应用开启对想象的认知、研究与创作,练习深化及扩张想象的内涵,展示作品及对应所学。叙事部分包含设计理论与方法、数字内容设计、数字文创设计的融入,透过叙事方法建构作品。互动着重于互动科技基础技术学习,能制作扩增实境(AR)与互动设计技术与设计元素应用转化,结合运算美学的导入,强化想象与运用层次 [3]。

本研究的问题在于互动科技技术融入设计实作如何有效地成为互动感知设计的触发想象机制?对于在互动情境的过程中,透过设计实作所给予的回馈与互动经验为何?

本研究的研究目的主要是藉由本研究课程实验设计建构想象于数字课程的实践,并将程序语言融入设计过程进行互动科技加值整合,实际进行数字内容设计的发想实作,以期学生学习掌握网络资源、建构设计数据库,并使用Unity程序语言、互动装置、IOT与扩增实境等技术结合项目实作的策略评估与设计能力。

2. 文献探讨

2.1. 设计想象力

想象力是培养创造思考能力的重要基础,亦是让设计创造得以不断求新求变的动力 [4]。在想象力方法及认知教育学习的层次上,充分给予学生想象力的空间与指导是极为重要的,人们可以透过“想象”思考不存在、不真实、抽象的事物,也因此,“想象”可被视为协助人们形塑概念的支持来源 [5] [6]。过去的研究指出,想象力与学习成效的关联是具有影响性的。本研究参考Liang、Hsu、Chang和Lin (2013)所提出的十项想象力指标作为分析评测想象力的基础,探讨设计课程中想象力与学习成效的关系 [7]。这十项想象力指标包括:生产(productivity)、感受(sensibility)、直觉(intuition)、新颖(novelty)、专注(focusing)、探索(exploration)、转用(transformation)、具象(crystallization)、有效(effectiveness),以及辩证(dialectics)。想象力使人们运思充满各种可能性之外,亦有学者对想象力运作后,进一步的创新表现程度加以区分想象力的类别 [8] [9] [10] [11]。Betts (1916) [12] 将“想象”区分为再造性想象(reproductive imagination)与创造性想象(creative imagination)。再造性想象系指人们应用既有或现成的事物来改善或精进;而创造性想象则指人们应用过往经验或外在刺激,整合出独一无二、新颖而原创的想法。

Liang、Hsu、Chang与Lin (2013)整理出想象力的十项评测指标:有效、辩证、具象、转用、探索、新颖、生产、感受、直觉、专注 [7]。以下简述其定义与论述:有效(effectiveness)指个体会针对目标产生有效的想法。辩证(dialectics)是个体对想象内容反复辩证与寻求改善。具象(crystallization)是个体能以具体意象来表达抽象概念。转用(transformation)其意涵是个体能对想象内容进行跨领域应用。探索(exploration)其意涵是个体探索想象内容的态度,创造性想象的发展通常会经历:感官探索、自我盘点、个人实验、符号表征、功能验证等五个步骤。Finke (1990) [13] 亦主张,想象的思考就像是一种“生产探索模式”(geneplore model),在不特定的已知与未知之间进行联结。新颖(novelty)是指个体的想象内容具有新颖性。想象与新颖与创意有密切的关联。好的想象一般会意味着“新颖”,创造性想象往往是以玩乐似的联结或突然跳跃的方式呈现,能将过去的经验以超乎寻常的形式组合,进而产生新的意义与表现。生产(productivity)是个体想象内容的生产力。学界有许多从发散性思考、聚敛性思考,以及类推或联想发展的论述。感受(sensibility)其意涵是个体对想象内容有敏锐的感受。一般而言,创作物都会是创作者的兴趣或问题之所在,也是创作者满足兴趣或解决问题的产品。直觉(intuition)其意涵是个体对想象内容产生的瞬间联结。专注(concentration)本研究所指意涵是个体对想象内容的持续专注与蕴酿成型。

2.2. 跨域、设计与想象力之学习成效

由于本设计研究的项目学习结合PBL的方式,在课程设计与学习环境的应用,有四个重要的基本运作步骤,包含专业知识的运用、清晰的目标设定、问题解决的过程,以及最后的自我与团体的评估。在问题导向学习(problem based learning, PBL)的环境中,团体的创造力能激发个体更丰富的创意与想象力 [14],最后对于创作成果的评估,除了自我评量外,加入团体之间的评估,才能使创作成果显得客观,并为学习者所接受。在想象力与设计能力的关系方面,本研究所欲培养之学习科技设计能力,是指学生除了能够建构科技工具之功能、运作原理及造型外,还能进一步完整地设想科技工具在学习情境中扮演的角色。因此,将收集各组学生的小组设计历程表以及个人设计历程表,了解想象过程如何协助学生发现问题,进而建构更加完整的学习情境。

台湾高等教育评鉴基金会自2011年起对各大学系所的评鉴,着重“学生学习成效”(student learning outcomes) 的评鉴,包括:1) 要培养什么样的学生(具备哪些核心能力);2) 施以何种课程以培养何种核心能力;3) 建立哪些评量机制,检视学生核心能力的达成等。是而,本研究亦采纳此论点,做为尝试将这些观点导入创新设计教学的效益评估方式与后续进一步策略精进的基础。许多学者探讨自我效能感 [15] [16] 与创新效能感 [17] 有助于团队创新思考。由于Bandura (1997) [18] 指出自我效能为一特定情境或领域的概念,因此Tierney与Farmer (2002) [19] 将自我效能理論与创造力理论予以结合,提出所谓的“创意自我效能”此一概念,并将创意自我效能视为自我效能在特殊领域的应用,意指个人对于从事特定任务是否能够具有产生创意作品的能力与信心的评价。Amabile等人(2005) [20] 指出由组织社会情境因素所形成之创新氛围会对成员的创新动机产生影响,进而决定成员个人发挥创意或对组织展现较正面的认知与情感反应的程度(即工作满足感) [21] [22]。组织创新氛围也会进一步对个人从事创新活动的信心(创新效能感)产生影响,个人从事创新活动历程中,如果感受到较佳的组织创新氛围,则会激励其对工作产生兴趣与挑战性,并因此有较高的自信完成任务以获致成功 [23]。另外,师徒功能与学习成效的关系研究证实,受到师父协助的徒弟可获得许多实质的正向结果,例如提升绩效 [24]。而“努力承诺”可以视为大学生的学习成效指标之一,进而产生的学习动机与学习兴趣 [25]。由于课程小组具团队概念,团队牵涉到组织的范畴,因此,组织中社群因素(小组成员)的影响和组织提供有利条件对创新有正向的影响 [26] [27]。

3. 研究方法:设计实验与实作

本研究着重于想象力在基本解决问题能力时,学习者衍生创意发想如何作用,以及教师介入时如何运用自身的想象力,面对设计任务的能力。本研究将透过专题设计实作运用PBL学习情境方法,让学生从实际生活中的问题设计解决方案,加强构思和创新的能力、知识工具和技术的运用、信息媒体与数字科技素养的能力、实作与感知生活的能力等具体学习成效。许多学科都运用了设计取向学习,包括科学、艺术、科技、工程学和建筑设计。本研究拟与课程与教学实验结合,透过“互动科技”的课程实验行动研究中,以问题导向学习法引导教学策略实施项目进行,问题导向学习是专题式学习PBL,这类的学习主题是强调用案例讨论与技术学习的方式,让学生尝试解决现实生活中的复杂问题;学生分组合作调查、研究和实作解题;且学习与创新的能力与解决方案或方式。Stringer (1996) [28] 指出,行动研究基本上是一个解决问题的工具,可用以解决个人和专业社群的问题。行动研究是一种实践科学,是研究者对自己的实践活动进行不断的自我反思和系统研究。通过寻找问题、订定问题解决方案、执行和反思等步骤,以改善项目成效。Richardson (1994) [29] 视行动研究为实用性的探究(practical inquiry),是一种有计划、持续不断、有系统的步骤搜集信息、观点和知识的探究过程,可着重于实务的改善 [30] [31] [32]。本研究所探究的乃属新兴科技运用于设计上的议题,相当适合以行动研究以累积足量的现场资料。

研究方法上,本研究选用之想象力量表评测工具参考Liang、Hsu、Chang和Lin (2013) [10] 所提出的十项想象力指标作为分析评测想象力的基础,以“纵贯性”的混合研究设计,从建构理论的量化方法开始,并同时运用质性的研究方法,针对特定类型的个案与教学案例进行分析检验。经修正过后的构面有:创作认知、创作动机、跨领域团队、创作环境、用户为设计导向、媒材使用、案例影响、个人创造力。在研究方法理论依据方面,依据Creswell (2011) [33] 指出,若在单一研究中涵盖收集与分析两种形式的资料分析需求时,可采用混合研究方法设计,进行研究。透过混合研究方法设计,从一个研究方法得到的结果,可以协助发展并形成另一个研究方法。

3.1. 课程实验与案例实作说明

透过手持式智能型行动载具技术学习整合扩增实境应用实作,及互动设计的特性,将仿生设计概念结合接口设计与科技整合,提供问题解决与模拟策略方案。专题科技元素实验教学学习设计软件教学上采“师徒制”进行。“知识”包含内隐知识与外显知识两种。外显知识较易文件化、系统化,可经由口述或文字方式予以转移及传承;大量而丰富的内隐知识因具有经验性的内在思考,故只能意会,甚难有典范移转,因而需学自经验。设计的特性也是如此,尤其软件操作,虽是坊间软件技术的书十分多,但有些关键技术的整合与综合运用“常会发生,不是不会,而是不知道此方法”教学实时展现的效用即在此,尤其接触新媒材、新软件、新技术以及专业知识融入时,让具有实务经验的专家引领新手进行学习,一种“师傅带学徒”、“学徒学师傅”的教学型态,可以发现其关键因素是师傅(专家)的示范、教导和支持,经由专家的示范和讲解,以及生手在情境中的观察与主动学习,使得学徒(新手)成功的学习。

本研究所指陈之互动程序设计课程,包含使用仿生设计结合Unity程序语言与扩增实境应用(图1)、导入科学知识与工程技术之互动设计实作(图2)。数字内容课程核心能力项目(core ability items)涵盖有:1) 具备发现与解决问题之能力:能够透过视觉思考、创意思考、逻辑思考、仿生设计、与设计思考等,解决旧问题或发现新可能。2) 具备叙事与美学能力:熟稔叙事架构,从找故事、选角色及安排段落到组织成完整的作品;利用多元媒介:口语、文字、影像与图案、绘图等表达创意构想。3) 具备科技研发与系统开发能力:信息科技基础能力;掌握科技发展趋势。4) 具备团队合作力:整合成各种相关的科技与媒介,辅助数字内容的学习与创作;透过跨领域的专业合作与交流,以解决问题。5) 具备人文关怀与社会参与情操:了解数字内容创作与社会文化的关系,尝试多元的创作;面对大众关心的问题,分析其因果并建构问题解决方案;认识科技对社会的影响并善用科技作出积极贡献。6) 具备企划整合与沟通能力:在处理问题时,能分工执掌、操控变因、流程规划,有计划的操作执行。

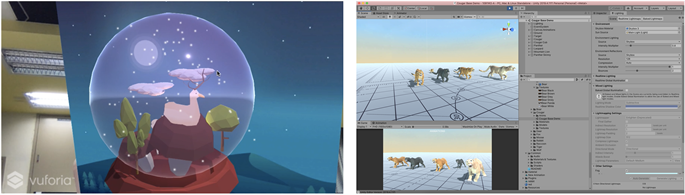

图1呈现了实作实验设计,是透过仿生设计来建构想象于数字内容设计课程的实践,并将3D模型进行互动科技加值整合,实际进行数字设计的发想评估,以期学生学习掌握网络资源、建构设计数据库、并使用Unity程序语言与扩增实境技术结合项目实作的策略评估与设计能力。经由上述的仿生动作的研究与创作练习,学生们藉由3D动作模型、在Unity程序语言环境导入仿生动作与扩增实境应用,结合扩增实境Vuforia应用软件呈现动作模型,AR结合Unity程序语言结合仿生动作创作成果(图1)(左图)/互动程序驱动展示(右图)。

Figure 1. Combined with the augmented reality Vuforia application software to present the action model [3]

图1. 结合扩增实境Vuforia应用软件呈现动作模型 [3]

图2呈现实作分析跨领域合作项目方式检视数字学习的历程。研究实验结合资通讯技术、科学传感器、工程图学与工程技术整合开发一互动装置设计,利用Arduino技术与智能型手机三轴感应,透过Wifi与蓝牙通讯技术,来传递感测数值,模拟真实弹弓的物理特性,并结合射击动作来设计具娱乐性的互动游戏。实验成果拟以不同的情境搭配不同的主题,用户能自行选择想要的主题,进行射击游戏,最后还能将画面拍照留念并分享至社群平台,建构游戏式学习模式,并以新科技建立社群社会连结的新游戏平台。设计情境构想为一群好朋友聚在一起欢乐的时刻,最怕遇到不知要做什么的尴尬情况,想打破这种僵局,玩游戏即是一可行的解决方法。藉由简单又有趣的射击互动装置,让整个空间里的朋友们迅速打成一片。以行动应用装置与Arduino模块为基础背景技术,利用Wii手把的红外线感测结合实体弹弓装置,来仿真真实物理情况,实践出让大家能一起玩、一起热闹的数位弹弓。

注:藉由Wii手把的红外线感测用户位置,搭配智能型手机的三轴加速器来调整与校正。再透过Wifi与蓝牙通讯技术,来传递感测数值,达成模拟真实弹弓的射击动作。

注:藉由Wii手把的红外线感测用户位置,搭配智能型手机的三轴加速器来调整与校正。再透过Wifi与蓝牙通讯技术,来传递感测数值,达成模拟真实弹弓的射击动作。

Figure 2. Teaching experiment diagram

图2. 教学实验图

所需媒材设备清单有:弹弓木板、Arduino ProMini/328/3.3V/8MHz、UsbtoTTL转接器3V、Silver蓝芽模块、FSR400_迷你版、特制电路板、压力传感器、100 mA充电锂电池、水银开关、红外线LED灯、松紧带、牛皮绳、铁片、海绵、固定螺丝、电线。弹弓模型制作过程工具包含:纸黏土、保丽龙板、保丽龙胶、绝缘胶带、美工刀、焊枪、焊锡、剉刀、粗、细砂纸。互动装置架设配备及相关工具:笔记本电脑、无线网络分享基地台、Wiimote (Wii手把)、电池万用充电器、智能型照相手机。作品实作如图2,使用者利用互动弹弓进行游戏,射击至投影屏幕上。互动弹弓会模拟真实物理情况来进行上下左右移动,让互动情况更加真实与有趣。

本研究教学实验达成下列三项目标:

1) 互动科技基础的认识、科学知识的理解与转化:

介绍各种互动科技实际运用于设计的实例,藉以架构对于互动科技的认识与想象力,以期加强学生的资源整合能力,提升设计传播策略与企划执行力,并对科学知识有进一步的认识与整合能力。

2) 互动科技基础的实践、工程技术的学习与操作:

透过实际操作基础互动案例,了解由概念发想、架构规划,以及创意实行的流程,来加强在互动科技营销项目实行的创意整合能力,激发学生的思考力与创造力,以增进学生于传播策略上的创作与媒材掌握力,以及科学知识与工程技术等新媒体科技的运用。

3) 实作设计整合、设计方法的验证与执行:

藉由实际参与制作建构设计于数字生活的实践,并将影像记录与平面媒材进行互动科技加值整合,实际进行数字营销的发想评估,以期学生学习掌握文化资源、建构科学知识、使用工程技术结合营销传播的策略评估与规划能力。

3.2. 数字内容互动设计与想象力之相关因素问卷分析

本研究针对“数字内容互动设计”、“想象力之相关因素”与“学习成效”进行相关问卷调查,并针对受测者填答结果进行分析,包含:针对问卷设计、回收状况及相关信度分析。针对问卷做整体性的分析,其中包括:基本数据分析、受访者针对“互动设计与促发想象力”各构面之选答结果分析、学习成效调查分析、受访者针对“互动设计与促发想象力”各主(次)构面间与“学习成效”关系之研究。

本研究之问卷分为两部份,第一部份为“互动设计与促发想象力”的相关因素,包括:“创作认知与动机”、“跨领域团队”、“创作环境”、“用户导向”、“媒材与案例使用”、以及“创造力”等构面,第二部份为“学习成效”。

本研究在整理过去文献后,找出“互动设计与促发想象力”的相关因素,并在政大传播学院的课堂中针对上课学生进行问卷发放,共回收89份问卷,扣除10份无效问卷后,本研究将针对78份有效问卷来进行分析。信度是构面问项之正确性或精确性,而信度也包括其稳定性及一致性,因此信度可以衡量出问卷的可靠度、一致性与稳定性。本研究首先针对各构面进行信度检测,如表1所示,其结果除“认知生产”与“效能动机”之Cronbach α值介于0.6到0.7之间(信度尚可),其余各构面Cronbach α值都大于0.7,表可信,其中“跨领域团队”与“学习成效”的Cronbach α值都大于0.9,表十分可信。受访者的相关基本资料,其性别比例以“女性”居多,占75.6%,在系所的分布上以“广告系”最高,占41.00%,“教育系”次之,占10.30%;在年级分布上以“大四生”最高,占39.70%,“大三生”次之,占24.40%。

“互动设计与促发想象力”各主构面分析如表1所示,为受测者对于“互动设计与促发想象力”各主构面之平均数比较,由表1可以发现,对于受测者而言,各主构面的重要程度相似(平均数介于3.137~3.373之间),唯受访者明显认为“创造力”比“跨领域团队”还要重要。从表2可以发现本研究针对受测者所选答之次构面进行平均数比较分析,以确认各次构面对受测者的影响是否有差异。

Table 1. Comparison of the averages of the main aspects of “Interactive Design and Imagination”

表1. “互动设计与促发想象力”各主构面之平均数比较

(*表P < 0.05,**表P < 0.01)。

Table 2. Comparison of average number of facets

表2. 次构面平均数比较

(*表P < 0.05,**表P < 0.01)。

学习成效调查上,受测者针对教学意见及相关满意度认为“非常同意”或“同意”的受测者共占93.4% (其中“非常同意”为66.5%,“同意”为26.9%)。“互动设计与促发想象力”各构面相关分析如下:

3.2.1. “互动设计与促发想象力”各主构面与“学习成效”之相关分析

除了“跨领域团队”与“学习成效”没有显著相关外,其他各主要构面都有显著正向关系,若只看“互动设计与促发想象力”各构面对看学习成效的影响,其中以“创作环境”、“创作动机”与“媒材使用”影响较大,其相关系数分别为0.497、0.482与0.447,其余各构面之相关系数如下表3所示,这样的结果也显示对受测者认为“跨领域团队”对于“学习成效”是相对关联较小,而这些受测者认为“创作环境”、“创作动机”与“媒材使用”对于“学习成效”是相对比较重要的。

Table 3. Correlation analysis table of the main aspects of “Interactive Design and Imagination Promotion”

表3. “互动设计与促发想象力”各主构面之相关分析表

(*表P < 0.05,**表P < 0.01)。

3.2.2. “互动设计与促发想象力”各次构面与“学习成效”之相关分析

在“互动设计与促发想象力”各次构面中除了“用户导向”与“学习成效”没有显著相关外,其他各主要构面都有显著正向关系,其中以“使用者经验满足”、“促发动机”、“案例回顾”、“群体气氛”与“组织文化与共同特质”影响较大,其相关系数分别为0.541、0.540、0.504、0.467与0.463,其余各构面之相关系数如下表4所示,在各次构面中显示受测者认为“使用性问题导向”对于“学习成效调查”是相对比较不重要的,但他们认为“使用者经验满足”、“促发动机”、“案例回顾”、“群体气氛”与“组织文化与共同特质”对于“学习成效”是相对比较重要的。

Table 4. Correlation analysis table of various aspects of “Interactive Design and Imagination Promotion” and “Learning Effectiveness”

表4. “互动设计与促发想象力”各次构面与“学习成效”之相关分析表

3.2.3. “互动设计与促发想象力”各构面相关分析小结

从“互动设计与促发想象力”的主构面中可以了解,受测者认为“跨领域团队”对于“学习成效调查”是相对比较不重要的,在次构面中受测者认为“使用性问题导向”对于“学习成效调查”是相对比较不重要的,此结果也可供之后老师在设计相关“互动设计与促发想象力”相关教学课程时,可减轻这几个因素的比重。

另外从“互动设计与促发想象力”主构面的大方向来看,受测者认为“创作环境”、“创作动机”与“媒材使用”对于“学习成效调查”是相对比较重要的。若从“互动设计与促发想象力”的次构面的细项中可以了解,他们认为“使用者经验满足”、“促发动机”、“案例回顾”、“群体气氛”与“组织文化与共同特质”对于“学习成效调查”是相对比较重要的。相信这样初步的研究可以提供“数字内容互动设计”教学上的一些建议与思考。

4. 分析与讨论

为了让使用者经验更加丰富、美好,进而增加产品或服务的价值,科技化服务在找到解决问题的动机后,需纳入用户行为探索及用户接口(User Interface)的考虑,过去面对科技的变化性与程序设计的复杂度,让人很难跳脱技术与实验的框架。在设计过程中探讨学习过程,此与设计经验与学习经验相关,根据Carver (1997) [34] 的研究指出美国教育家John Dewey所提出的经验学习理论乃奠基于两个原则:第一是持续进行原则;第二是互动法则。强调学生从生活和教育中得到的经验及个人习惯,都会对学习产生影响,而且不仅影响当前的学习,对未来也有影响 [34] [35]。因而,在“数字内容设计”、“互动实践”的架构中,以做中学体验学理基础外,更强调学习之间的互动,透过经验学习概念,导入服务设计,将老师的角色转换为教练的角色,实际融入学生的学习历程并一起做设计来共同学习成长,在数字环境下的设计教育模式是否有所差异?因此,学校必须让学生有机会把在校所学的东西,实际运用于社会和外面的世界。为达到此理念的延伸,在数字课程设计中,将想象化为实际成品,而课堂学生小组们犹如经历创意、创新与创业的过程一般,藉由团队合作开发产品,创造出有价值的设计。

基于不同学习领域受到专业教育知识与技术的训练与学习环境的影响,激发想象力是有效启动发展创新设计的关键。也基于想象力是培养创意创新学习的重要基础,学习历程中想象力的激发与探讨的议题,对于新兴科技人机互动的学术研究面向具有前瞻性的影响。因而,探讨互动科技设计知能与想象力的关联,做为新兴科技前导性基础学术研究的学习成效研究,可强化数字学习设计架构下之教学修正与有效学习的检视。本研究着重在探讨运用科学知识结合服务设计方法,与信息技术导入设计实务,学习者于构想、制作、与呈现的历程中,想象力如何作用之外;以及教师面对学习者设计任务执行时如何评测学习者的学习成效,将有助于学习跨领域知识与技术整合,并有效地应用于设计实作。

设计是一种信息的产物,在整个设计过程中会有许多信息和制约需要透过整合来处理;设计是一种科学的训练、工艺创造思维过程的研究 [36] [37]。Brown (2008)也指出像设计师一样思考,可以改善发展产品、服务、流程甚至策略的方法 [38]。设计管理与设计接口设计的检视标准与需求,亦是设计领域系统化的检视方法之一 [39]。为求设计的功能性与实用性,不同领域的合作与整合,以及分析架构与新观点的导入,对于新兴科技的设计知能在专业知识的实务训练上是亟需正视的课题。

为了探究想象力在数位设计的学习过程中受到什么因子所影响,根据近年许多关于想象力相关研究的分析,在学习环境的影响因子下,“促发想象力”可做为教学方法设计的依据 [40] [41]。想象力使人们运思充满各种可能性之外,可进一步将创新表现程度加以区分想象力的类别,藉由探索问题导向的想象力激发,透过想象力教学策略,进而达成有效增进设计想象力,可增进学生想象力与创造力 [27] [42]。想象力为文化和科学生活演化的机制与作为创造发明的基础 [42] [43] [44] [45] [46],设计教育须重视如何增进学生的创意、想象与设计思考发展,以及协助学生建立优质的设计能力 [47]。这不仅是个设计理论和设计教育的问题,也与设计哲学和设计方法学有关。在想象力与设计方法及认知教育与设计的层次上,充分给予学生想象力的环境与指导是极为重要的。想象力是培养创造思考能力的重要基础,亦是让设计创造得以不断求新求变的原动力 [44] [48]。关于创新的概念,传播学者Everett Rogers提出学习者是否创新,通常会受到对创新事物的认知所影响 [49]。Rogers (1995)将创新定义为“学习者或采用单位,对于观念、作法、事物有新的认知者,都均可视为创新” [49]。而做为课程改革与教学创新方式是必要且亟需重视的议题,在执行过程(教学实践活动)与执行成效评估的策略亦须检视 [50]。

Gardner (1993)于创造力互动观中更明白指出,重要他人在个体创意发展历程中,扮演着相当重要的角色 [51]。换言之,学习环境因素如重要他人对创造力有重要影响。譬如,Csikszentmihalyi (1999)于创造力系统理论中强调创造力是产生于领域、学门与个人之间的互动 [52],且学门不仅扮演筛选新颖点子的守门人(gatekeeper),同时兼具刺激个体产生创意点子之功能。这亦符合Wright (1987) [53] 所强调重要他人所给予的创新支持对创新行为具有正面的影响力,对学生的表现予以尊重、鼓励独立、提供支持性的环境气氛,有助于学生发展创造潜能。同时,组织成员的创新行为除了受组织创新氛围的影响外,也受本身对创新活动的信心的影响,这就是“创新效能感”对于设计心理因素与成果展现的一重要关键因素。

新兴科技也正改变着我们的生活行为模式,而在数字汇流的影响下,以教育的观点来看,数字科技也同时改变了我们的学习方式。从个人、团队到各学科的学习,信息科技、数字多媒体、科学应用、学习心理等专业知识已经深入学习的每个阶段。现今数字时代的学习环境强调信息融入教学,重视在地文化、美学设计、创新思维以创造价值的人文实践。然而,如何善用数字科技整合并能设计执行产出,专业知识中的设计知能及工程技术的转化应用显得更重要。因此,如何在新兴科技与设计互动实践的过程中,透过教学与实务的实验与训练,将科学知识与工程技术整合形塑成果产出,以及融入设计知能的学习以及与个人化学习与合作学习质量如何更深化,正是新兴科技教育所面临的学习课题。

5. 结论与建议

在设计研究上,新科技(新媒材)的使用与团队、学习环境、以及教学策略(本研究指教师融入设计服务设计与提供创新教学思维等)皆会影响学习成效,然而,对于新传播科技(新媒材、互动科技、传感器、APP等)过去尚未开发相关合适量表做为检测工具。因此本研究思量在1990年代学生学习成果评量(Outcome-based assessment)在美国被认定为有效、且具体的教学绩效评量方案 [54]。若评估学习成果导向的教学模式采取倒序设计(backward design),以课程结束时希望学生学到的核心能力或成果为起点,往回推,设计相对应的教学活动与评量方式,将有助于了解教学与实施的成效。

在本研究实验课程中导入的3堂AR技术学习课程强调促发想象力的综合历程。此课程教学包含涉入整体设计质量、学习环境、技术能力、解决问题的能力、创造力及创新力、沟通、弹性与适应力。学生可获得程序设计的专业知识,了解如何运用仿生知识的原理通则,并能将创意的想法实践创新,为创新的新兴科技领域开发制作出具美感想象质感的设计。本研究为求数字内容设计的功能性与实用性,仿生知识与游戏程序技术的导入,对于新兴科技融入设计知能在专业知识的实务训练上是亟需正视的研究课题。设计是一种信息的产物,在整个设计过程中会有许多信息和制约需要透过整合來处理,在快速变化的环境里,研究者和实务者皆认为想象力(imagination)与创造力(creativity)为各项工作领域的核心能力 [55]。本教学评估与学习分析辅以创新与想象力十项指标作为分析基础,包含生产(productivity)、感受(sensibility)、直觉(intuition)、新颖(novelty)、专注(focusing)、探索(exploration)、转用(transformation)、具象(crystallization)、有效(effectiveness)、辩证(dialectics)。探索想象力的发生及作用机制,藉由探索问题导向的想象力激发,进一步透过想象力教学策略设计分析,可增进设计实务、视觉传达设计、与数字内容设计教育的提升。

基于创造力与想象力是培养创意创新学习的重要基础 [56],学习历程中想象力的激发与探讨的议题,对于新兴科技人机互动学术研究与产业脉络面向具有前瞻性的影响。此外,也基于不同学习領域受到专业教育知识与技术的训练与学习环境的影响,是而,探讨科学知识(仿生设计)与工程技术(互动装置、物联网、程序语言与扩增实境)之互动科技设计知能与想象力的关联,做为新兴科技前导性基础学术研究的学习成效研究,可强化数位学习架构下之教学修正与有效学习的检视,以及了解数字设计教育与跨领域之间的关联。“互动”作为教学策略与课程设计扮演关键的角色,行动科技适时融入教学除了让学生沉浸在常接触的科技载具外,可让学生可无时无刻接受信息,对行动传播而言多样非同时异步信息产生近用与互动沟通。因此,在增进知识与价值观的改变上,有了新的机会与改变传统设计教学。藉由本课程实验强调程序语言、互动装置、扩增实境与仿生设计的互动,让学生可以在数字设计学习的历程中,透过设计方法的学习、观察与体验,是行程序语言与扩增实境融入学习历程的重要精神,亦是智慧生活学习过程及现代素养培育的基础知识与能力。

NOTES

*通讯作者。