1. 引言

暴雨灾害常常造成重大人员伤亡和经济损失,接连不断的强降雨在历史的长河中给人们留下了深刻的印象,如1975年8月发生在河南地区的大暴雨造成淮河地区近100县受淹,3万多人丧生 [1];1998年6至8月长江全流域洪水受灾人口超过一亿,死亡1800多人,经济损失1500多亿 [2]。在全球自然灾害频发、强度不断增强的背景下,全球气候变化带来的气象灾害频率也随之增加,极端天气时常出现,暴雨天气过程作为极端天气过程之一,是对我国造成险恶影响的首要气象灾害之一,特别是在四川盆地,由于其位于中国西南地区内陆,地势整体上呈现出西边高东边低的特征,在盛夏时节的局部性大暴雨过程的发生频次、剧烈程度都远高于东部地区 [3]。之前的气象学者主要以统计天气学和天气学的方法,围绕暴雨的气候学特征、相关大尺度环流形势以及地形地势效应、季风效应、青藏高原环流系统的影响等进行深入探讨发现,四川西部的暴雨强度增长趋势明显 [4],然而,由于相关研究项目较少且难度较大,所以涉及四川较小区域的暴雨精细化小尺度的落区诊断分析、预报等,鲜有人涉猎。因此难以满足暴雨预报业务水平的发展不完善和暴雨灾害增多之间的矛盾关系,以及其和社会减灾需求的供需关系。尤其是川西地区在遭受大地震袭击后,暴雨更易引发泥石流等次生灾害 [5]。当然,还有很多气象学者、专家使用动力诊断方法进行了大量研究:岳彩军等 [6] 提到垂直螺旋度充分描述了涡度、垂直速度这两个与天气现象密切相关的物理量的相互配合的情况;为了用以解释湿位涡对中尺度强对流天气系统的发生发展作用,朱禾等 [7] 以分析多种尺度与各式不同的高低空环流形势的协调性,并且在假设湿位涡守恒,研究对流发展时潜热及不稳定能量的释放。殷菲等 [8] 以2018年7月2日四川省一次暴雨天气过程为例,结合大气动力学的Q矢量和湿位涡的诊断方法,进行诊断研究得出:700 hPaQ矢量散度辐合区与暴雨位置基本吻合;王黎黎等 [9] 计算了与降水有关的各式物理量,讨论分析得到,低空急流和西太平洋副热带高压的位置起到了决定性作用。

暴雨发生发展的强度大,其间过程转瞬即逝,尺度范围小,导致直接利用数值产品发布对降水的预报预警往往会有较大的偏差。所以,借助动力因子对暴雨过程进行诊断分析,可以使得暴雨形成的物理机制和触发原因更为清晰。除此之外,预报方面的另一个难以解决的问题就是其复杂地形。对于大尺度环流形势,由于地形的影响,低层环流形势受青藏高原海拔高和其作为一个热源中心所带来的环流扰动影响,在分析大尺度环流影响系统时常舍弃较低层次的天气图,导致从高层到地面的资料分析不完善,这也就意味着天气学部分的分析受到影响。因此,四川暴雨落区的研究和多途径、多因子的诊断方法或许是解决方案之一。

2. 资料与方法

2.1. 数据来源

本文所用的资料包括:

1) 台站24小时累计降水量数据来源于成都信息工程大学气象实习台;

2) 基本的物理量数据来源于欧洲中心(ERA5)的再分析资料,时间分辨率为1小时,空间分辨率为0.25˚ × 0.25˚。

2.2. 研究方法

2.2.1. 垂直螺旋度

为了方便计算,本文采取岳彩军等 [6] 所提到的在P坐标系中,z-螺旋度的计算表达式:

(1)

其中,u、v分别是P坐标系下x、y方向的速度,

是相对涡度的垂直分量,

为P坐标系中的垂直速度,对于(1)式来讲,符合右手准则,且由于暴雨区上空都有强烈且深厚的上升运动,所以,在上升运动区(

),若有正涡度(

),则有正z-螺旋度;若有负涡度(

),则有负z-螺旋度。

在P坐标系中,对z-螺旋度的直接定义是不含负号部分的(1)式,但同时又考虑到右手准则的判别习惯,于是加上了负号。(1)式中z-螺旋度的单位为hPa∙s−2。

2.2.2. 湿位涡

本文利用吴国雄等 [10] 的“等压面上的湿位涡和倾斜涡度的发展理论”中提到的,利用原始大气方程,取P为垂直坐标,并假定绝热无摩擦,并且取垂直速度的水平变化比水平速度的垂直切变小的多,推出湿位涡的表达式:

(2)

展开得到:

(3)

可以将(2)式分为第一分量或称为湿正压项(MPV1),即垂直分量:

(4)

和第二分量或称为湿斜压项(MPV2),即等压面上的水平分量:

(5)

其中,u、v分别是P坐标系下x、y方向的速度,g是重力加速度,其数值为9.8 m∙s−2,

为涡度矢的垂直分量,f为科氏力参数,

为假相当位温。湿位涡(MPV)的单位为PVU (

)。

根据公式,可以分析得出:湿正压项表示出惯性稳定性和对流稳定性的影响作用,假相当位温在垂直方向上的梯度

则表征对流稳定度,而大气的惯性稳定度由绝对涡度的垂直分量

所反映,其为大气环境中空气块绝对涡度垂直分量和假相当位温在垂直方向上的梯度的乘积决定。

通常在一般情况下,北半球绝对涡度为正值,所以当

时,表示大气对流不稳定,有利于降水的发生发展,此时

;若

时,表示大气对流稳定,此时

。湿斜压项表示出大气的湿斜压性,其主要由假相当位温的水平梯度和风在垂直方向上的切变决定,这两项的增加,都会导致水平湿斜压性增加,从而增强垂直涡度,有利于降水过程的发生发展。

低对流层存在大的正值湿斜压项(

)的时候,大气为斜压不稳定的状态,若此时

,则对降水的发生发展十分有利。同时,高万泉等 [11] 提到,低对流层正的大值湿斜压项还可以作为暖湿气流活动和低空急流或涡旋系统移动的示踪。

2.2.3. 准地转Q矢量及其散度

本文利用岳彩军等 [12] 提到的,由准静力、绝热无摩擦、准地转、f平面的P坐标系运动方程组出发,得到准地转Q矢量的表达式为:

(6)

其中,

(

是位势),且

(R是干空气比气体常数其数值为287.05 J∙kg−1∙K−1,T是气温,P是气压)为比容,

代表水平地转风场,转换形式,得到如下方程:

(7)

进一步展开,得到准地转Q矢量表达式的分量形式:

(8)

(9)

其中,

和

分别是地转风在x和y方向上的分量。

(8)式和(9)式说明,准地转Q矢量由温度的水平梯度和地转风的水平梯度的乘积所决定,白乐生 [13] 推导出用准地转Q矢量表示强迫项的准地转

方程:

(10)

其中,

(

是位温)为静力稳定度参数,

是P坐标系下垂直方向的速度。

(10)式表明:仅由准地转Q矢量的散度可以决定在f平面上的准地转垂直运动,即,当准地转Q矢量场辐散(

)时,垂直运动向下;

当准地转Q矢量场辐合(

)时,垂直运动向上,准地转上升运动会在一定时间内得以维持,一定时间一定强度的上升运动是对暴雨有益的动力条件。

2.2.4. 小时累计降水实况

2020年8月16日,四川盆地地区受到北部南下的冷空气、西太平洋副热带高气压带来的南方暖湿气流、中尺度对流系统、西南低涡和西南低空急流等的共同影响,四川省自东北向西南发生了一次大暴雨天气过程,降水中心量级达到特大暴雨级别。此次大暴雨天气过程影响范围较大,东北到广元市,广元市青川县24小时累计降水量为91.9 mm;西南至雅安市,雅安市石棉县24小时累计降水量为79.5 mm。此次天气过程的强降水区域主要集中在四川盆地东北部地区,即成都、德阳和绵阳三市(见图1),全省有45个气象观测站为暴雨(24小时累计降水量达50 mm),其中26个站为大暴雨(24小时累计降水量达100 mm),2站为特大暴雨(24小时累计降水量达250 mm)。最大降水出现在成都的都江堰市,24小时累计降水量达到278.1 mm,其次是德阳绵竹市,24小时累计降水量为269.7 mm。

Figure 1. The 24-hour actual accumulated rainfall of Sichuan province from 23:00 on 15 August 2020 to 23:00 on 16 August 2020 (unit: mm)

图1. 2020年8月15日23:00至2020年8月16日23:00四川全省24小时累计地面降水实况(单位:mm)

3. 物理量诊断

3.1. 垂直螺旋度

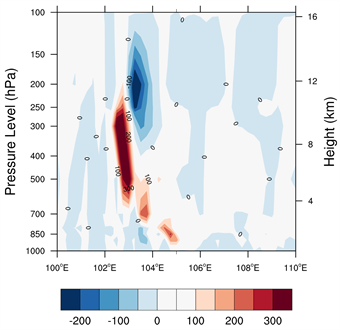

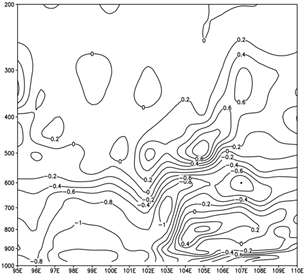

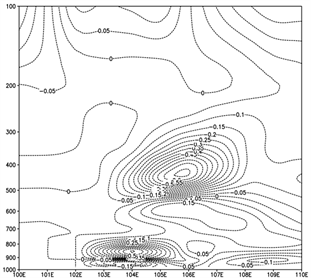

沿强降水中心都江堰站(31˚N),绘制出2020年8月16日02时至20时之间的垂直螺旋度纬向垂直剖面图(见图2),用以分析降雨区域(103˚E~106˚E)内的垂直螺旋度分布情况。16日02时(见图2(a)),在600 hPa以下中低层,东经104˚附近有正垂直螺旋度出现,500 hPa以上的高层也有被负值区所控制,对流活动有所增强;在08时(见图2(b)),低层正值区发展强盛,最高发展到200 hPa高度上下,中心强度 ≥ 300 × 10−8 hPa∙s−2,同样的,高空负值区较02时加强,中心强度 ≤−200 × 10−8 hPa∙s−2,此时低层上升辐合,有气旋性涡度,高层辐散下沉,有反气旋性涡度,对流活动旺盛,大气层结处于不稳定状态。由于正负垂直螺旋度区最强值均出现在降雨区域内,此时区域内降雨量达峰值;在14时(见图2(c)),正值中心强度依旧,但高度下降至400 hPa高度上下,中高层的负值区减弱;20时(见图2(d)),正值区强度、范围均减弱,低层被负值区所控制,形势趋于稳定,降水逐渐减少。

以上分析表明,暴雨从发生发展到减弱,高层始终有一个负值区域与中低层正值区域对应,且中低层的垂直螺旋度正值中心的强度和范围其中一者或二者都大幅度增加均预示着强对流的加强,从而降雨落区也有所增大。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 2. The distribution of vertical helicity, Dujiangyan station (31˚N) at 02:00 (a), 08:00 (b), 14:00 (c) and 20:00 (d) on 16 August 2020 (unit: ×10−8 hPa∙s−2)

图2. 2020年8月16日02:00 (a)、08:00 (b)、14:00 (c)和20:00 (d)沿强降雨中心都江堰站(31˚N)的垂直螺旋度分布(单位:×10−8 hPa∙s−2)

3.2. 湿位涡

3.2.1. 湿正压项

由湿正压项的定义,空气块绝对涡度垂直分量和假相当位温在垂直方向上的梯度的乘积决定了湿正压项数值的大小,湿正压项表示出惯性稳定性和对流稳定性的作用,当湿正压项为正值时,大气对流不稳定,有利于降水的发生发展。

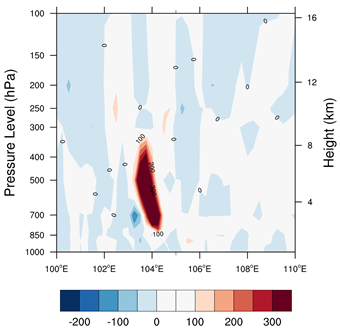

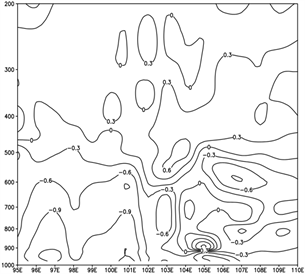

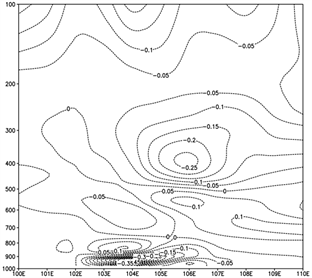

沿强降水中心都江堰站(31˚N),绘制2020年8月16日02时、08时、14时和20时的湿正压项纬向垂直剖面图(见图3),用以分析降雨区域(103˚E~106˚E)内的垂直分布情况。

2020年8月16日02时(见图3(a)),降雨区域内,600 hPa高度以下都被湿正压项负值区所控制,负值中心在800 hPa高度附近,强度达−1.2 PVU,大气层结是一个对流不稳定的状态;

8月16日08时(见图3(b)),低层的湿正压项负值区在垂直方向上分为两部分,一部分在600 hPa高度处,一部分在900 hPa高度以下,强度减弱,范围缩小,中心强度降至−1 PVU,层结不稳定呈现减弱趋势。

8月16日14时(见图3(c))、20时(见图3(d)),在这两个时刻,在降雨区域,低层湿正压项负值区已被正值区代替,强度维持在0.3 PVU左右。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 3. The distribution of MPV1 along the storm center, Dujiangyan station (31˚N) at 02:00 (a), 8:00 (b), 14:00 (c) and 20:00 (d) on 16 August 2020 (unit: PVU = ×10−6 m2∙K∙s−1∙kg−1)

图3. 2020年8月16日02:00 (a)、08:00 (b)、14:00 (c)和20:00 (d)沿强降雨中心都江堰站(31˚N)的湿正压项(MPV1)分布(单位:PVU = ×10−6 m2∙K∙s−1∙kg−1)

3.2.2. 湿斜压项

由湿斜压项的定义可知,假相当位温的水平梯度和水平风的垂直切变决定了湿斜压项的大小,正值越大其斜压性越强,大气的斜压性又可转化为正压位涡扰动,有利于产生暴雨和气旋性涡度的发展。同时暖湿气流活动的示踪,可以由MPV2正大值的移动来反映 [8]。

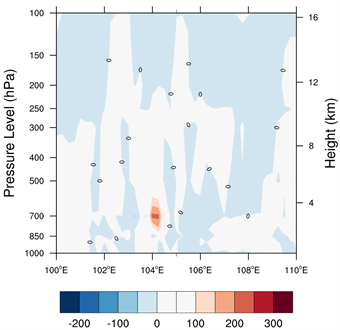

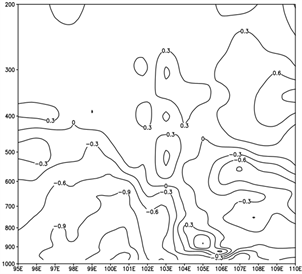

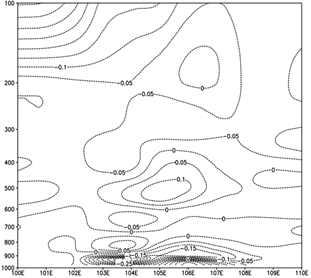

沿强降水中心都江堰站(31˚N),绘制2020年8月16日02时、08时、14时和20时的湿斜压项纬向垂直剖面图(见图4),用以分析降雨区域(103˚E~106˚E)内的垂直分布情况。

2020年8月16日02时(见图4(a)),降雨区域内,600 hPa高度以下都被湿斜压项正值区所控制,正值中心在900 hPa高度附近,强度达0.65 PVU,斜压性强,有利于气旋性涡度的发展,大气层结是一个对流不稳定、斜压不稳定的状态且低层处于高温高湿状态;

8月16日08时(见图4(b)),低层的湿斜压项正值区强度有所减弱,范围缩小,中心强度降至0.5 PVU,斜压性呈现减弱趋势,表明此时川东北地区内低空暖湿气流输送减弱。

8月16日14时(见图4(c))、20时(见图4(d)),在这两个时刻,低层湿斜压项正值区已被负值区代替,强度维持在−0.3 PVU左右。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 4. The distribution of MPV2 along the storm center, Dujiangyan station (31˚N) at 02:00 (a), 08:00 (b), 14:00 (c) and 20:00 (d) on 16 August 2020 (unit: PVU = ×10−6 m2∙K∙s−1∙kg−1)

图4. 2020年8月16日02:00 (a)、08:00 (b)、14:00 (c)和20:00 (d)沿强降雨中心都江堰站(31˚N)的湿斜压项(MPV2)分布(单位:PVU = ×10−6 m2∙K∙s−1∙kg−1)

3.3. 准地转Q矢量及其散度

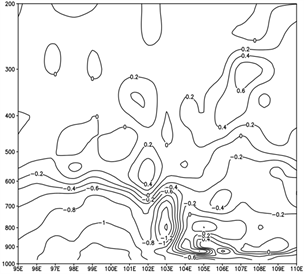

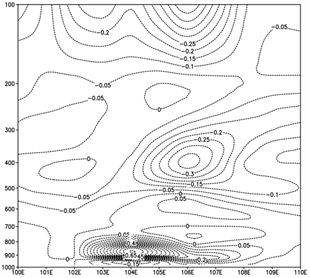

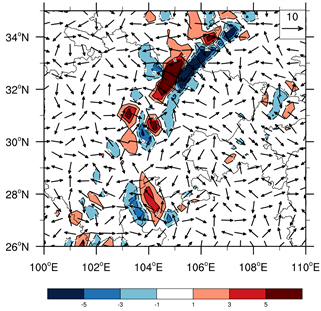

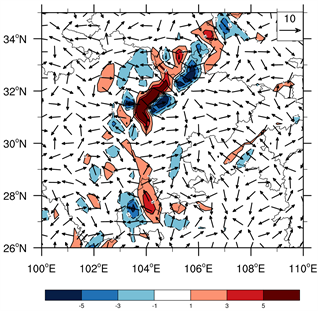

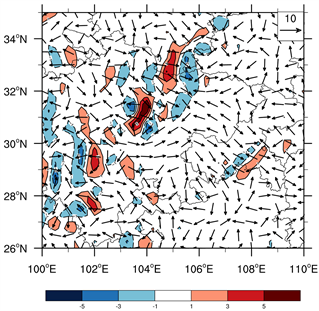

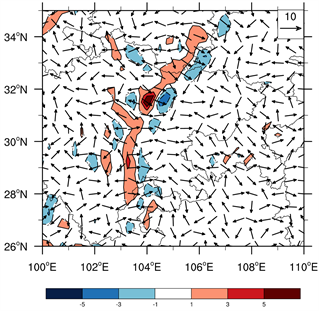

绘制2020年8月16日02时、08时、14时和20时的准地转Q矢量和准地转Q矢量散度在700 hPa高度的平面图(见图5),主要用以分析二者的在降雨区域(103˚E~106˚E, 30˚N~33˚N)内水平分布情况。

在8月16日02时(见图5(a)),根据上述其他物理量的分析,02时是暴雨发展较为旺盛的时间,在四川盆地东北部地区,准地转Q矢量场呈现辐合形势,且川东北地区位于准地转Q矢量散度负值区,该负值区范围较大,辐合带(负值区)呈现东北–西南走向,负值中心位于东经105˚,北纬32˚附近,中心强度 ≤ −5 × 10−14 hPa−1∙s−3,反映出此地有着强烈的垂直上升运动;准地转Q矢量散度的正值区在准地转Q矢量散度的负值区以西部分,正值区强度与负值区比较来看,强度大致相当,准地转Q矢量散度的正值区反映了其所在地区有下沉运动。根据24小时累计降水量分布图,地面降水中心位于中层准地转Q矢量散度负值区的西侧,强降水中心与辐合带(负值区)中心有所偏差,但准地转Q矢量散度负值区与雨带位置的走向基本对应较好。

8月16日08时(见图5(b)),此时准地转Q矢量辐合的形势分成两部分,即垂直上升运动将分别在两部分会得以维持,从而准地转Q矢量散度负值区也断裂为两部分,一部分停留在02时所在的位置范围,另一部分向西南移动,影响东经104˚,北纬31˚附近范围,表明当地将有较为旺盛的上升运动。从6小时累计降水量分布图(图略)也可以看出,降雨带的形势与此刻准地转Q矢量散度的分布类似,即,雨区亦有断裂。在该时刻,低值中心的强度与8月16日02时相互比较而言,变化幅度不大,依旧为≤−5 × 10−14 hPa−1∙s−3,说明,在08时往后的时刻里,暴雨将继续发展,暴雨量级可能也将维持或小幅度下降。

8月16日14时(见图5(c)),此时准地转Q矢量场辐合的趋势已经逐渐减弱,相对应的,准地转Q矢量散度负值区的强度大小和范围大小也呈现出减弱趋势,中心强度 ≥ −3 × 10−14 hPa−1∙s−3,特别是在20时(见图5(d)),准地转Q矢量的辐合形势基本消散,准地转Q矢量散度负值区的影响范围大幅缩小,准地转Q矢量散度幅合区虽然仍旧较为强盛,但范围仅剩在东经104˚,北纬32˚附近并且与其偏西部地区的强度较弱的准地转Q矢量散度正值区相对应,说明降水强度和范围也在减弱的过程中。

由上述分析,可以看出大暴雨的发生发展与中低层准地转Q矢量的辐合相关,准地转Q矢量散度负值区强度和范围的变化与暴雨的雨量和降雨范围的变化有对应关系;辐合带(负值区)的移动方向与雨带一致;虽然暴雨中心与准地转Q矢量散度的负值中心存在明显偏差,但仍旧可以从图中看出,暴雨区域与700 hPa的准地转Q矢量散度负值中心有着较好的相互对应关系。

(a)

(a)  (b)

(b)  (c)

(c)  (d)

(d)

Figure 5. The distribution of quasi-geostrophic Q vector divergence field (the shaded, unit: ×10−14 hPa−1∙s−3) and quasi-geostrophic Q vector field (vector, unit: ×10−9 m∙hPa−1∙s−3) at 700 hPa at 02:00 (a), 08:00 (b), 14:00 (c) and 20:00 (d) on 16 August 2020

图5. 2020年8月16日02:00 (a)、08:00 (b)、14:00 (c)和20:00 (d)准地转Q矢量散度场(填色,单位:×10−14 hPa−1∙s−3)和准地转Q矢量场(矢量,单位:×10−9 m∙hPa−1∙s−3)在700 hPa高度上的分布

4. 结论

综合上述对2020年8月16日暴雨天气过程的详细分析,可以得到以下主要结论:

1) 暴雨发生发展时大气的动力特征可以通过垂直螺旋度在垂直方向的空间分布反映,高层垂直螺旋度负大值区对应中低层正大值区,预示着此时有剧烈的对流运动,且正大值区从低层延伸高空,使得“抽吸作用”增强,垂直上升运动从而得以发展增强,引起低层各种物理量的向上输送,为暴雨提供有益的动力条件。

2) 湿位涡中的湿正压项(MPV1)表示出惯性稳定性和对流稳定性的作用,而湿斜压项(MPV2)则反映出大气的湿斜压性。对流层低层湿正压项负值区与湿斜压项正值区相对应,体现出暴雨落区的经向分布,且湿斜压项低层的正值区也反映出有暖湿气流的活动。

3) 准地转Q矢量散度可以反映出在f平面上的准地转垂直运动;地面暴雨落区与准地转Q矢量辐合区和准地转Q矢量散度的负大值区可以较好地相匹配。

参考文献