1. 引言

水稻是我国最重要的粮食作物,65%以上的人口主食稻米,水稻占种植面积的35%、总产量的45%,在国家粮食安全生产中起着举足轻重的作用,主攻水稻单产是水稻栽培研究的一个永恒的主题。化肥{主要是氮肥},在我国的粮食增产技术中,贡献了55%多的力量 [1]。然而,化肥的增产能力受报酬递减规律的控制,加上稻田氮肥长期过量投入,导致氮肥利用率低、种稻成本高、产量下降、土壤板结,病虫害严重,并引发环境污染等问题,进而使得水稻生产与资源环境的矛盾日益突出 [2] [3]。基于国家对粮食的刚性需求,我国正在大力开展化肥农药减施增效科技行动 [3] [4],减少氮肥用量的同时,必须保证不减少水稻产量,这对保障国家粮食安全和农业可持续发展具有重要意义。

目前,水稻减氮高产主要依靠栽培技术和肥料产品的改进,吴爱国、赵伟等将生产中应用的减氮技术划分为7种模式,如水稻叶龄诊断精准高效施肥、水稻康养种植、有机肥部分替代、控混肥一次施用、水稻侧深施肥、稻鸭共作、新型肥料应用等,且对模式应用效果和推广前景进行了评价 [5]。在本地区水稻700 kg/667m2需要的施氮量基础上,减少一定比例的氮肥用量,是最简易、节本减氮的方式,在这一模式下,通过最佳的氮肥运筹比例,能否实现减氮目标,又不减少水稻产量,甚而增产,对指导大面积生产减肥增效,具有十分重要的意义。2021年,在江苏省水稻产业技术体系团队专家杨洪建研究员指导下,姜堰基地团队实施了水稻氮肥减量绿色调优栽培技术试验示范,以姜堰区大面积示范推广的优良食味主推品种为主体,通过开展肥料不同运筹比例试验,明确适宜当地推广应用的氮肥减量绿色调优栽培技术,为大面积生产开展化肥农药减施增效科技行动提供技术支撑。

2. 材料与方法

2.1. 试验地点

试验研究在江苏省现代农业(稻麦)产业技术体系姜堰水稻科技综合示范基地、姜堰区三水街道大杨村井贤农场实施。土壤资料:pH 6.0,渗育型水稻土,有机质29.6 g/kg,全氮2.12 g/kg,有效磷10.4 mg/kg,速效钾224 mg/kg。上茬口种植水稻。

2.2. 试验设计

2.2.1. 水稻品种

试验选用由江苏省农业科学院粮食作物研究所选育的、姜堰区主要种植品种、优质食味粳稻品种南粳9108,迟熟中粳类型品种,姜堰区2021年种植面积2.57万hm2,占全区水稻种植面积86%。

2.2.2. 试验处理

1) 姜堰区水稻生产高产田氮肥施用量。姜堰区水稻700 kg/667m2一般667 m2施氮量18~20 kg,本次试验常规对照处理设计667 m2施氮量18 kg,试验肥料品种选用N-P-K比例为15-15-15的复混肥料和46.2%尿素,复合肥料用作基肥和促花肥,尿素用于分蘖肥、促花肥和保花肥。

2) 试验处理。试验设计5个处理,

① 处理1:常规施肥对照,基蘖肥:穗肥 = 6:4;

② 处理2:较常规施氮量减氮10%,基蘖肥:穗肥 = 5:5;

③ 处理3:较常规施氮量减氮10%,基蘖肥:穗肥 = 6:4;

④ 处理4:较常规施氮量减氮10%,基蘖肥:穗肥 = 7:3;

⑤ 处理5:较常规施氮量减氮10%,基蘖肥:穗肥 = 8:2。

每个试验处理面积667 m2,不设重复。肥料品种、栽插方式、栽插规格密度、水分管理对照和处理一致。处理肥料667 m2施用量见表1。

Table 1. Fertilizer dosage of 667 m2 in different treatments (Unit: kg)

表1. 不同处理667 m2施肥用量(单位:kg)

2.3. 项目测定及方法。

2.3.1. 水稻生育期

处理水稻移栽期、抽穗期、成熟期和全生育期。

2.3.2. 叶龄及茎蘖动态

移栽后每隔7天测定不同处理叶龄及单位面积水稻总茎蘖数,分析不同处理对叶龄和茎蘖发生的影响。

2.3.3. 水稻产量及其构成因子

按照对角线方法,每个处理实割3个小区,每个小区收割面积8~10 m2,自然晒干测量水分,折算14.5%水分的水稻亩产量;收割前调查穗粒结构,分析不同处理对构成因子的影响。

3. 结果与分析

3.1. 不同运筹比例各个处理产量表现(表2)

不同氮肥运筹比例各个处理水稻667 m2产量从高到低分别为处理2、处理1 (对照)、处理3、处理4、处理5;处理2较对照处理1667 m2增产13 kg,667 m2增2.28%;处理3、处理4和处理5较对照处理1667m2减产分别为3.6 kg、29.7 kg和63.4 kg,667 m2减幅分别为0.63%、5.2%和11.1%;处理2是唯一增产处理,处理3减产不显著,处理5和处理4减幅显著。

以上表明,在减氮10%情况下,不同氮肥运筹比例各个处理,随着穗肥比例下降,667 m2产量下降,基蘖肥:穗肥 = 5:5表现显著增产,基蘖肥:穗肥 = 6:4减产不显著,基蘖肥:穗肥 = 7:3和基蘖肥:穗肥 = 8:2减产显著。

Table 2. Yield performance and grain formation of various treatments for reducing nitrogen (Unit: kg, g)

表2. 减氮各种处理产量表现及穗粒成(单位:kg、g)

3.2. 穗粒构成因子变化(表2)

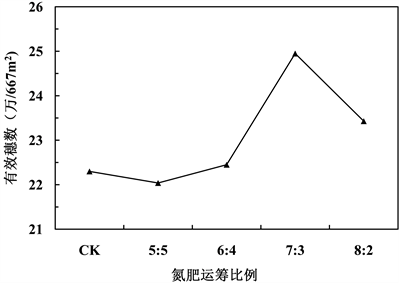

1) 667 m2有效穗数。减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理667 m2有效穗数从高到低分别为处理4、处理5、处理3、处理2,处理5、处理4、处理3 667 m2有效穗数均多于处理1 (对照),且增加显著,处理2增加不显著。

以上表明,在减氮10%情况下,不同肥料运筹比例各个处理基本遵循基蘖肥比例高,667 m2有效穗数相应较高的趋势,但也有个例,处理4 667 m2有效穗高于处理5,分析认为是处理5后期穗肥用量不足,导致动摇分蘖或高位分蘖成穗低的原因。仅考虑667 m2有效穗数,基蘖肥:穗肥 = 7:3 (处理4)氮肥运筹比例最有利提高667 m2有效穗数(见图1)。

Figure 1. The relationship between effective ears per mu and the proportion of different nitrogen fertilizers

图1. 亩有效穗与不同氮肥运筹比例关系

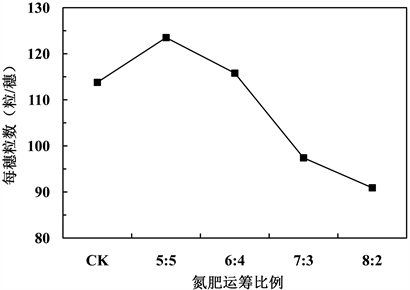

2) 每穗总粒。减氮10%条件下,不同肥料运筹比例各个处理每穗总粒从高到低分别为处理2、处理3、处理4、处理5,分别较对照处理1增加9.7粒、2粒、−16.4粒和−22.9粒,增幅分别为8.5%、1.8%、−14.4%和−20.1%。

以上表明,在减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理,随着穗肥用量增加,每穗总粒增加,基蘖肥:穗肥 = 5:5 (处理2)每穗总粒最高,且增加显著,基蘖肥:穗肥 = 7:3 (处理4)、基蘖肥:穗肥 = 8:2 (处理5)减粒显著(见图2)。

Figure 2. The relationship between the total kernels per panicle and the proportion of different nitrogen fertilizers

图2. 每穗总粒与不同氮肥运筹比例关系

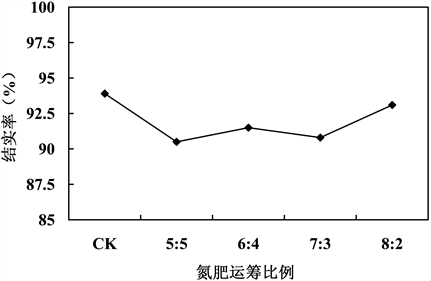

3) 结实率。减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理结实率从高到低分别为处理5、处理3、处理4和处理2,较对照处理1分别减少0.8、2.4、3.1和3.4粒,减幅分别为0.85%、2.6%、3.3%和3.6%。

以上表明,在减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理结实率较常规施肥对照处理均表现下降,基蘖肥: 穗肥 = 8:2降幅不显著,接近常规对照处理,其余3个处理减幅显著,且3个处理之间变化不显著(见图3)。

Figure 3. The relationship between the seed setting rate and the proportion of different nitrogen fertilizers

图3. 结实率与不同氮肥运筹比例关系

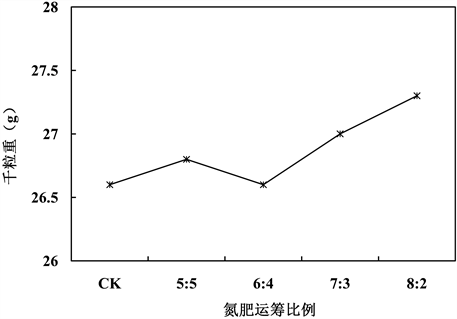

4) 千粒重。减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理千粒重均高于对照处理,千粒重从高到低分别为处理5、处理4、处理2和处理3,分别较对照处理1增加0.7 g、0.4 g、0.2 g和0 g,增幅分别为2.63%、1.5%、0.75%和0%。

以上表明,在减氮10%条件下,不同氮肥运筹比例各个处理,随着穗肥用量减少,千粒重增加(见图4)。

Figure 4. The relationship between thousand-grain weight and the proportion of different nitrogen fertilizers

图4. 千粒重与不同肥筹运氮比例关系

5) 综合以上表明,在减氮10%条件下,随着穗肥比例增加,667 m2有效穗数呈现倒U趋势,基蘖肥:穗肥 = 7:3处理667 m2有效穗数最高;每穗总粒呈现折线上升趋势;结实率整体表现下降趋势,但无明显规律;千粒重呈现减少趋势。

3.3. 不同处理对茎蘖发生的影响(表3)

7月16日到达水稻叶龄有效叶龄临界期,水稻叶龄9.2叶,各个处理均达到穗数苗,不同处理667 m2茎蘖苗从高到低分别为处理5、处理3、处理4、处理2,处理3、处理4、处理5分别高于对照;7月27日到达拔节期、也是水稻高峰苗期,水稻叶龄12.6叶,高峰苗从高到低分别为处理4、处理3、处理3、处理2,其中处理4和处理5高于对照;667 m2有效穗从高到低分别为处理4、处理5、处理3、处理2,处理3、处理4和处理5分别高于对照;成穗率是衡量群体质量主要指标,成穗率从高到低分别为处理2、处理3、处理4和处理5,其中处理5低于对照。

Table 3. Stem and tiller dynamics of different treatments (Unit: 10 Thousand)

表3. 不同处理茎蘖动态(单位:万)

以上表明,与对照比较,减氮10%后,不同氮肥运筹比例各个处理均可能在有效叶齿前达到穗数苗,能满足前期肥量供应需求;前期肥料比例高,亩高峰苗高,亩有效穗高,但成穗率低,水稻产量与成穗率正相关。见表3和图5。

Figure 5. Dynamics of seedling situation in different treatments

图5. 不同处理苗情发生动态

4. 小结与讨论

4.1. 小结

1) 在减氮10%情况下,不同氮肥运筹比例各个处理,随着穗肥比重下降,667 m2产量下降,基蘖肥:穗肥 = 5:5模增产显著,基蘖肥:穗肥 = 6:4减产不显著,基蘖肥:穗肥 = 7:3、基蘖肥:穗肥 = 8:2减产显著。

2) 穗粒结构变化。亩有效穗与前期用肥量基本呈正相关,基蘖肥占比70%亩有效穗最多;每穗总粒与穗肥用量呈正相关,穗肥占比50%每穗总粒最高;结实率整体表现下降趋势;千粒重呈现下降趋势。

3) 苗情变化。在减氮10%后,基蘖肥占比50%模式也能满足前期肥量需求;前期肥量比例越高,高峰苗和有效穗数越高,但茎蘖成穗率低,水稻667 m2产量与茎蘖成穗率正相关。

4) 综合表明,在减氮10%情况下,实现减氮不减产或增产目标,氮肥运筹最佳比例为基蘖肥:穗肥= 5:5,667 m2总颖花量最高,667 m2有效穗与每穗总粒搭配合理,茎蘖成穗率最高,667 m2产量最高。

4.2. 讨论

本次试验没有设计重复处理,也没有进行年度间重复试验,部分结论不一定正确,如结实率变化随穗肥用量下降没有原因没有理论支撑,本次试验示范结果仅作为参考。

5. 水稻机插氮肥减量绿色调优栽培技术

5.1. 减氮绿色调优总途径

保证适宜穗数的前提下,通过压缩高峰苗,提高茎蘖成穗率,攻取大穗,获取高产 [6]。

5.2. 产量和减氮指标

667 m2产量650 kg以上,较生产上减肥10%以上。

5.3. 栽培关键技术

1) 优良食味水稻新品种精准选用。根据区域生态条件与市场需求,选用优良食味优质高产综合抗性强水稻新品种。

2) “三控一促”培育适龄毯苗壮秧。秧池耕翻做板前,667 m2施45%复合肥25~35 kg与尿素10~15 kg;播种处理,每3.0 kg种子拌海安产苗壮丰一袋(150 ml/袋)。机械化流水线精准控种播种,每盘100~110 g。出苗前以保持秧床湿润为主,出苗至起盘前,旱育控水,待秧盘表面发白或晴天中午叶片卷叶时微喷灌补水。移栽前每盘施尿素2~4 g作送嫁肥,以肥促壮。移栽前1天喷施送嫁药,预防本田早期纹枯病、稻瘟病与稻飞虱等。

3) 高质量机插。移栽叶龄3.0~4.0叶,株高15~18 cm,667 m2栽1.7万穴以上,每穴3~4苗,667 m2基本苗7~8万,栽插深度不高于2 cm。

4) 精准诊断施肥。667 m2总用N 16 kg,基蘖肥: 穗肥 = 50:50。基肥亩用25 kg 45%复合肥,栽后7、12 d分别667 m2尿素施7.0、5 kg,穗肥于倒4叶、倒3叶分别667 m2施15 kg 45%复合肥及5 kg尿素、5 kg尿素。

5) 模式化精准灌溉。采用“薄(湿) –浅–搁–湿”灌溉模式,即薄水浅插后湿润护苗;活棵后浅水勤灌促早发并适期够苗;80%~90%够苗后断水多次轻搁田;田面搁实后,除治虫防病保持短期水层外,实施干湿交替灌溉直至水稻成熟前一周。

6) 病虫无人化精准绿色飞防。全程根据病虫监测与绿色综合防治指标,选用无人机及其配套的农药品种与助剂精准防治纹枯病、稻瘟病、螟虫、稻纵卷叶螟等病虫害。

基金项目

江苏现代农业产业技术体系建设项目(编号:JATS[2021]298)。