1. 引言

官庄地区是湖南的重要金矿集区,区内金矿资料丰富,成矿地质条件优越,找矿潜力巨大,近年来,省级探矿权采矿权在区内探获金资源量约100 t [1]。长垅矿区位于湖南省级“浏阳–醴陵官庄整装勘查区的西部”,但由于区内复杂的构造、岩浆成矿来源、成矿机理、成矿规律及控矿因素等仍未完全厘清。作者查阅了国内外大量的有关金矿地质特征及找矿潜力方向的文章,如“湖南省官庄地区官桥金矿床地质特征、成矿作用与找矿潜力探讨”等,并与区内金矿地质特征进行对比研究,系统总结了矿区金矿床地质特征,分析了地层、构造、岩浆岩对金矿的成矿控制作用,总结了成矿规律和找矿标志,对矿床成因进行了初步探讨,为矿区下步找矿勘查工作提供了一定的指导和依据。

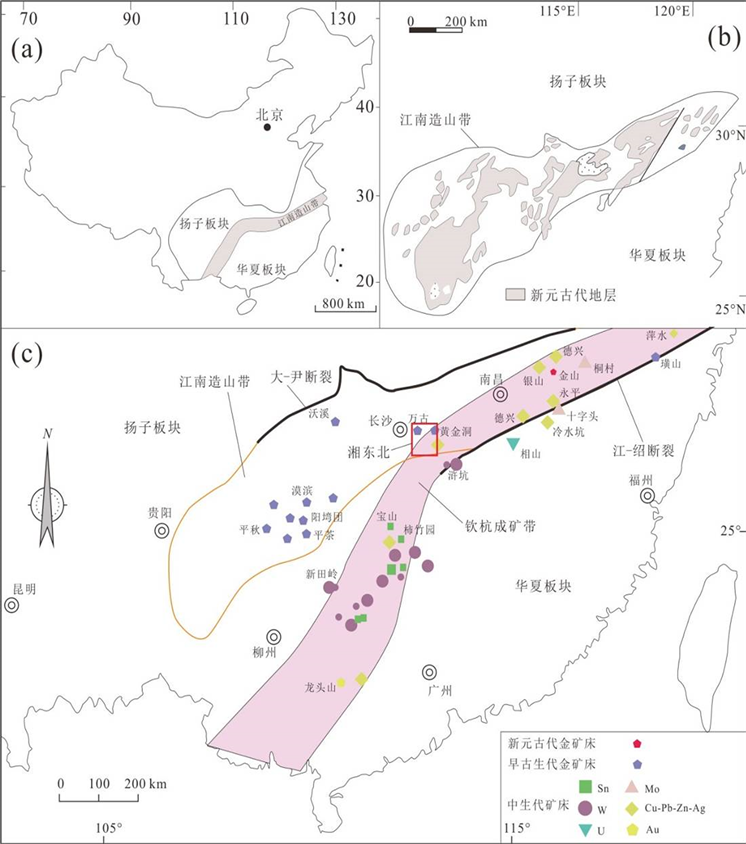

2. 区域地质背景

长垅金矿位于江南古陆金矿成矿带中部的湘东北地区(图1) [2],是湖南重要的金矿集区,其中较著名的有平江万古、黄金洞、醴陵雁林寺、洪源等金矿。区域出露地层主要有新元古界冷家溪群、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、白垩系及第四系。其中,新元古界冷家溪群为区域内的主要赋矿地层,在区内大面积分布,岩性为为一套浅变质复理石浊流沉积–深海相粘土沉积,地层中的金含量远远高于上地壳金平均含量,为区内金矿成矿提供了丰富的成物质来源。

区内地质构造复杂,经历了武陵–雪峰期顺层挤压、加里东期扬子和华夏地块碰撞拼合、印支期陆内造山运动、燕山期板内挤压和裂谷拉张等多期构造事件,形成了一系列近东西向韧–脆性剪切带、北东向逆冲断层、同斜倒转复式褶皱及短轴背向斜,总体上表现为东西向构造为基础、北东向构造为主导、北西向构造为次的构造格架,不同期次、不同方向的构造相互交汇、改造叠加,为区内金矿富集提供有利的动力条件和成矿空间 [3]。

区域内岩浆活动频繁而又强烈,具有多期次特征 [4] [5],既有本区南部大面积分布的板杉铺花岗岩体及王仙花岗斑岩体,又有大量的基性–酸性岩脉,其中板杉铺岩体位于长垅矿区南部,相距仅1~2 km。

3. 矿区地质特征

3.1. 地层

长垅金矿区出露的地层主要为中元古界冷家溪群黄浒洞组(Pt2h)、小木坪组(Pt2x)、少量的江家渡组(Ptjh)及第四系,其中黄浒洞组(Pt2h)和小木坪组(Pt2x)为区内主要含矿地层,其岩性为灰色、深灰色板岩,

Figure 1. Regional geotectonic framework map

图1. 区域大地构造格架图

粉砂质板岩、灰黄色中层状浅变质细中粒石英杂砂岩与灰绿色中至厚层状粉砂质绢云母板岩等。江家渡组为一套火山碎屑岩夹板岩、粉砂质板岩。

3.2. 构造

3.2.1. 褶皱

矿区褶皱为一轴向近东西的南翼倒转,北翼正常的倒转背斜,核部地层为中元古界冷家溪群黄浒洞组,两翼为中元古界冷家溪群小木坪组及江家渡组。

3.2.2. 断裂

矿区断裂构造较发育,区内较大的断裂主要有北东东向的F1、F2断裂、北部发育有规模较大的近东西向的I号劈理化带。

F1断裂:分布于矿区中部,为区域性断裂,矿区出露长约5 km,出露宽约2~5 m,走向北东东,倾向北北西,倾角20˚~75˚,主要由含石英细脉的板岩和硅化碎裂岩组成。该断裂是区内金矿的主要导矿构造,其旁侧次断裂发育,是区内金矿的有利容矿构造。官桥金矿、大官冲金矿、保华岭金矿及本矿区金矿均产于该断裂带旁侧次断裂构造中。

F2断裂:位于矿区北部,矿区出露长5.5 km,出露宽约2~5 m,走向北东东,倾向北西西,平均倾角40˚,由含石英细脉的板岩和硅化碎裂岩组成。也是区内金矿的导矿构造。

I号劈理化带:位于矿区北部,F2断裂南部,走向近东西。劈理化带宽200至600 m,带内见大量石英细脉带及硅化破碎带,硅化破碎带主要由含石英细脉的板岩和硅化碎裂岩组成。劈理化带内见旋转残斑,由南向北韧性逆冲,晚期石英脉与早期劈理近正交,显示出晚期多期次的脆性叠加改造。

近东西向断裂:主要发育于区域性F1断裂旁侧,为F1断裂派生的次级断裂构造,是矿区主要的储矿构造(矿脉),近东西向断裂多为近平行密集产出,出露最大长度1500 m,一般800~1200米,倾向北,倾角40˚~88˚,矿化类型主要为破碎蚀变岩型及石英脉带型,围岩绢云母化、黄铁矿化、褐铁矿化、硅化较强。

3.3. 岩浆岩

矿区岩浆岩主要见有少量的花岗岩脉,其与粉砂质板岩接触处,岩脉蚀变强烈,粉砂质板岩碎裂化、硅化、褐铁矿化较强,经取样分析硅化、碎裂化的粉砂质板岩均发现有金矿(化)体,金品位达8.6克/吨 [6],表明岩浆活动对区内金矿的形成有一定影响。

3.4. 围岩蚀变

矿区围岩蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等。与成矿关系密切的蚀变主要有硅化、黄铁矿化、绢云母化、退色化。

硅化:是矿区最常见的蚀变类型,由富硅热液充填交代于断裂裂隙中,呈石英脉、石英团块或角砾产出,或者与围岩发生发应,增加围岩中的硅质成分。

黄铁矿化:主要表现为呈细脉状、团块状、浸染状分布于矿脉和围岩裂隙中,为重要的载金矿物,在整个成矿阶段中,黄铁矿在早阶段表现为晶型较完整,颗粒较大,稀疏浸染状分布于石英脉中,表面较为平整;中阶段黄铁矿多以团块状、浸染状多分布于石英脉和蚀变围岩中,以自形和不规则粒状结构为主,镜下黄铁矿表面较为粗糙,还可见自形黄铁矿晶体中间镶嵌自然金颗粒;晚阶段黄铁矿化蚀变程度减弱,零星分布于石英脉中。

绢云母化:主要发育于断裂破碎带中,与石英和黄铁矿同生时可以形成黄铁绢云岩化。

绿泥石化:矿区普遍发育,主要由富含Fe、Mg的硅酸盐岩经过热液交代形成。

碳酸盐化:矿区普遍发育,以白云石化为主,呈团状分布于各成矿阶段的石英脉中,方解石化主要在成矿晚阶段产生,呈网脉状分布于石英脉中。

退色化:主要表现为矿(脉)体两侧围岩颜色由原生色变为灰黄色、灰白色,蚀变宽度一般1~2米。矿区退色化蚀变与成矿极为密切,槽探中退色蚀变砂质板岩经取样分析个别金品位达132克/吨 [6] (见图2)。

Figure 2. Sketch map of TC6 gold deposit in Changlong mining area

图2. 长垅矿区金矿TC6素描图

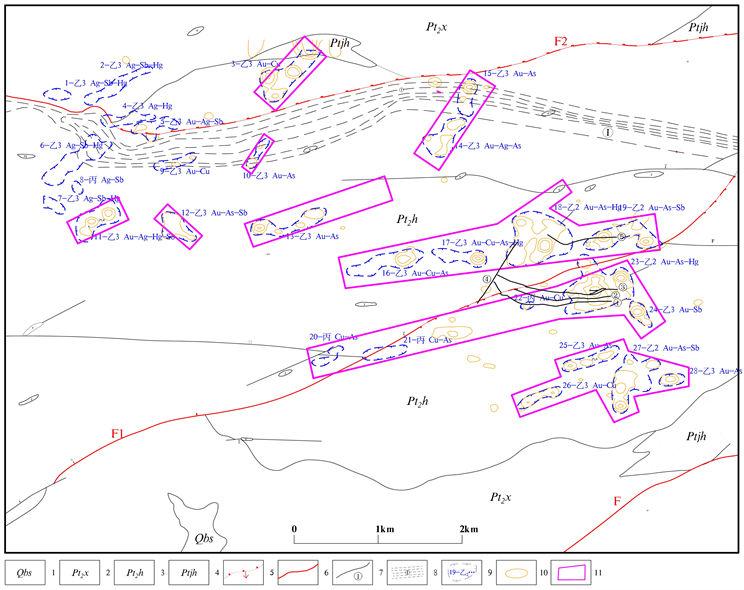

4. 地球化学土壤异常特征

1:10,000土壤地球化学测量在矿区共圈出Au、Ag、As、Cu、Hg、Sb单元素的各类异常287个,其中I级异常65个、II级异常71个、III级异常151个,以Au、As、Cu、Hg单元素异常为主,Au元素以I级异常为主。以Ag0.12 × 10−6,As35 × 10−6,Au10 × 10−9,Cu60 × 10−6,Hg145 × 10−6,Sb3.25 × 10−6为异常下限,圈出以Au、As为主要的地球化综合异常28个,各元素异常含量值较高,套合较好,异常强度较大,浓集中心明显,且与已知矿体相吻合。

矿区划分出金矿地球化学找矿预测区9个,其中,B级预测区2个、C级预测区7个。各找矿预测区异常以Au为主要异常元素,异常强度很高,规模大,异常浓集中心发育。Au异常平均值一般33.07~49.07 × 10−9,最大值一般82.19~142.37 × 10−9;异常沿北东向或北东东向断裂呈串珠状分布。其中部分找矿预测区,经初步工作,已取得了较好的找矿成果(见图3)。

5. 矿脉地质特征

矿区已发现规模较大的金矿脉5条,总体呈近东西向展布,长度1200~1500 m,宽0.55~5.0 m,倾向北,倾角40˚~88˚,Au品位0.55~132 g/t [6],矿脉由石英脉、石英团块、硅化碎裂砂质板岩等组成,矿脉类型均为破碎蚀变岩型,局部为石英脉型,矿脉具延伸长、品位较高的特点。金矿化与黄铁矿化、硅化、绢云母化、退色化关系密切,矿化富集在矿脉变宽、转折、矿脉与构造的交叉部位。

6. 成矿控制因素

6.1. 地层与成矿的关系

中元古界冷家群浅变质岩系为区内金矿的矿源层 [1]。湖南浏阳–醴陵官庄地区乃至湘东北地区极大

第四系白水江组——1;冷家溪群小木坪组——2;冷家溪群黄浒洞组——3;冷家溪群江家渡组——4;韧性断层——5;性质不明断层——6;石英脉带——7;劈理化带及编号——8;Au多元素综合异常编号及级别——9;Au元素异常等值线——10;地球化学金矿找矿预测区——11。

第四系白水江组——1;冷家溪群小木坪组——2;冷家溪群黄浒洞组——3;冷家溪群江家渡组——4;韧性断层——5;性质不明断层——6;石英脉带——7;劈理化带及编号——8;Au多元素综合异常编号及级别——9;Au元素异常等值线——10;地球化学金矿找矿预测区——11。

Figure 3. Comprehensive geological map of Changlong mining area

图3. 长垅矿区综合地质图

多数金矿床赋存于中元古界冷家群溪浅变质砂板岩中。区内历次大的构造岩浆活动形成的地下水热液、岩浆期后气水热液及变质水混合热液,具强化学活动性,萃取了地层中的有用组份Au而成为含矿流体,沿构造通道运移至开放有利的构造环境中,因物理、化学条件的改变,金析出沉淀而形成构造蚀变岩型或石英脉型金矿(化)体。

6.2. 构造与成矿的关系

区内北东深大断裂、东西向韧性剪切带控制着金矿床的空间展布,次一级的近东西向、北西向、北东向构造控制着矿体的具体产出。

东西向韧性剪切带是区内典型的控矿、容矿构造,区内长垅、大官冲、正冲、雁林寺等金矿沿该韧性剪切带由西向东呈带状分布。

北东深大断裂是区内主要的控矿构造,区内青草、半边山、香禾田、梨树坡金矿均产于该断裂带内。矿脉产于该断裂带内的次级断裂中。

此外,背斜轴部附近的劈理化带,层间破碎带、背斜的转折端也控制着区内金矿的产出,如:区内正冲、黄丝坑金矿床即产于北东向褶皱轴部及正常翼劈理化带中 [7]。

6.3. 岩浆岩与成矿的关系

区内岩浆岩在侵入过程中产生的富含挥发分和活络离子岩浆热液及其热动力形成的地下水热液,能够溶解矿源层中的金而形成含金的气水热液 [8],对本区金的迁移富集有十分重要的作用。区内团山背、横江冲、正冲、长垅金矿部分矿脉产于岩体内外接触带。团山背矿区金盆金矿主要矿体产于花岗闪长岩与冷家群溪浅变质砂板岩的内外接触带中。其产状随接触带的变化而变化。至于岩浆岩是否提供了成矿物质来源,有待进一步研究。

7. 矿床成因及找矿标志

7.1. 矿床成因

区内金矿产于中元古界冷家溪群浅变质砂板岩中,其产出严格受北东向断裂构造的次一级北东向及近东西向断裂构造控制,矿体中矿石矿物主要为黄铁矿,次为黄铜矿、闪锌矿、硫铜锑矿、自然金等。脉石矿物主要为石英、绢云母,次为白云石、绿泥石等。围岩蚀变主要为硅化、绢云母化、退色化、绿泥石化、碳酸盐化等。综上所述,矿床的工业类型为产于浅变质砂板岩中的构造蚀变岩型裂隙充填交代脉状矿床,成因类型为中低温热液矿床。

7.2. 找矿标志

7.2.1. 构造标志

1) 韧性剪切带及其派生的断裂为矿体有利的赋存场所,因此,韧性剪切带的韧–脆性变形作用下形成的石英脉体为很好的找矿标志。

2) 区域性北东向大断层派生的级断层对金矿体的控制明显,金矿体往往赋存在低序次断裂构造中,因此,区域性断层旁侧的次级断层是良好的找矿标志 [9]。

3) 石英细脉带型金矿体受褶皱核部、片理化带、壁理化带和层间破碎带控制,因此,褶皱核部及其片理化带、劈理化带和层间破碎带是区内重要的找矿标志。

7.2.2. 直接找矿标志

条带状石英脉为最重要的直接找矿标志,金矿化主要赋存在石英脉中由绢云母、细粒硫化物和微量自然金等组成的暗色条带中。

7.2.3. 矿物组合标志

区内主要金成矿阶段为石英–多金属硫化物阶段,因此,多金属硫化物组合为金矿化富集的主要标志。

7.2.4. 蚀变标志

毒砂化、黄铁矿化与成矿关系密切,为主要的蚀变标志,主要发育在含矿石英脉两侧围岩中,以及与硅化、绢云母化、退色化叠加的板岩中,因此与矿化有关的毒砂化和黄铁矿化是本区有效的找矿标志。

7.2.5. 化探异常标志

矿区1:10,000土壤地球化学异常发育,异常强度高、浓集中心和梯度变化明显。Au、Ag、As、Cu、Hg、Sb异常元素组合齐全、范围大的地段,多为矿致异常,是寻找金矿的有利地段。

8. 找矿潜力

1) 矿区大面积出露的地层为中元古界冷家溪群,地层中具金的高丰度值,是区域内金矿的矿源层。能为区内成矿提供物质来源。

2) 矿区位于湖南浏阳–醴陵官庄地区北东向金矿成矿带的南西端,区内褶皱、断裂构造发育。区域性F1、F2断裂分别横穿矿区中部和北部,是区内金矿的导矿构造,其旁侧次断裂发育,是区内金矿的有利容矿构造。

3) 紧邻矿区南部分布有大面积的加里东期板杉铺花岗岩体。前已叙及,岩浆岩侵入时产生的热动力和岩浆期后热液能驱动地层中富含的金元素活化、迁移 [10],在有利的构造部位富集形成金矿体。

4) 矿区北部发育的I号劈理化带宽200至600 m,带内石英细脉带及硅化破碎带发育。该带目前地质工作程度低。通过工作有望找到石英细脉带型或构造蚀变岩型金矿床。

5) 矿区1:10,000土壤地球化学综合异常发育,综合异常元素以Au、As为主,异常规模大,强度较大,浓集中心明显。异常呈北东向或北东东向串珠状分布,与构造线基本一致,区内已发现的金矿脉(体),均位于金矿地球化学找矿预测区内。区内多数异常仅进行了概略检查,部分异常尚未进行查证,通过进一步工作有望找到新的金矿脉(体)。

6) 矿区内已发现金矿脉5条,矿脉走向延伸规模大,矿体厚度较大、品位较富。已发现的矿脉工程控制程度低,主要矿脉走向延伸和倾向延深均未控制,部分矿脉仅有地表单工程控制,找矿空间较大。

9. 结论

长垅矿区位于“湖南浏阳–醴陵官庄整装勘查区”西部,七宝山—将军庙磷金铜铅锌多金属成矿带板杉铺金矿成矿区,区内岩浆活动强烈,褶皱断裂构造发育,区域性北东东向断裂为区内主要的导矿构造,其旁侧次一级构造发育,近东西向、北东向断裂为区内主要的容矿构造,区内土壤地球化学异常发育,呈北东向或北东东向串珠状分布,与构造线基本一致,区内已发现的5条规模较大的矿脉,矿脉具品位高、厚度大、走向延伸长等特点,且与土壤地球化学异常的分布基本一致。综上所述,矿区成矿地质条件优越,找矿前景良好。