1. 引言

南极是全球大气重要的冷源和热汇,南极极涡是南半球高纬度地区大气环流的主要系统之一,能够体现南半球的长波特征,高空槽脊的位置配置 [1] [2]。南极极涡的面积大小、位置偏向等都会对中纬度地区的西风带强度、槽脊位置、冷空气路径带来影响,并且对越赤道气流和热带气旋的数量和活动位置产生显著的影响 [2] [3]。曾繁蕊和孙即霖 [4] 发现在南半球冬季,某些年份的南极极涡的位置会偏向东半球或者西半球,如1992年偏西东半球,而2018年则偏向西半球,进一步经统计分析发现在1990s末期后南极极涡倾向于偏到西半球,导致南极极涡与南太平洋和南美洲南部地区的冷空气活动联系更紧密。然而导致南极极涡偏向西半球的原因仍有待研究。

热带太平洋热源异常会影响中高纬度大气环流。由El Niño-Southern Oscillation (ENSO)导致的热带东太平洋海表面温度(Sea Surface Temperature, SST)变化,与南半球大气环流异常 [5],南极海冰密集度变化 [6] [7] 以及南大洋海温异常 [8] [9] 密切相关。在南半球冬季,热带东太平洋SST变暖会激发向中高纬度地区传播的遥相关波列,导致阿蒙森海低压变浅 [10] [11] [12]。Li等 [13] 基于模式实验分别研究了热带大西洋,热带印度洋,热带中西太平洋SST升高以及热带东太平洋SST降低对南半球高纬度地区大气环流的影响,指出热带大西洋SST升高在阿蒙森海低压的加深过程中起主要作用,热带中西太平洋SST升高主要会引起日界线附近包括罗斯海地区海平面气压升高。

上述研究主要集中在热带地区SST异常对南半球中高纬度地区大气环流的影响。然而,造成大气环流异常的本质原因是热带异常深厚对流。由于大气对流活动和SST两者间存在复杂的非线性关系,大气对流活动异常并不完全由SST异常决定 [14],这就使得基于热带SST异常探究其对中高纬度大气环流的影响存在一定的局限性。热带地区向外长波辐射(Outgoing Long-Wave Radiation, OLR)异常可以很好的衡量大气深厚对流活动 [14] [15] [16]。因此本文直接从热带太平洋对流活动角度出发,探究南极极涡位置偏向与热带太平洋对流活动异常之间的关系。

2. 数据和方法

2.1. 数据

本文利用1979年到2019年美国国家海洋和大气管理局(NOAA)提供的月平均向外长波辐射OLR资料,水平分辨率为2.5˚ × 2.5˚;美国气象环境预报中心和美国国家大气研究中心(NCEP/NCAR)提供的月平均风场、位势高度场,水平分辨率为2.5˚ × 2.5˚,以及水平精度为2˚ × 2˚的月平均最优插值海温OISST;NOAA气候预测中心提供的海洋Niño指数(Oceanic Niño Index, ONI),它是基于Niño 3.4区(5˚N~5˚S, 120˚W~170˚W) ERSST.v5海温异常的3个月滑动平均值。文中取3~5月(MAM)为北半球春季,6~8月(JJA)为北半球夏季,9~11月(SON)为北半球秋季,12~次年2月(DJF)为北半球冬季。文中所用气候平均态为1981~2010年30年的平均值。采用两组样本平均值差异的显著性t检验进行检验。

2.2. 计算公式

Rossby 涡度源计算公式 [17]:

其中

为绝对涡度,D为水平散度,

为速度场的散度分量。

水平T-N波活动通量计算公式 [18]:

其中P,

,

,

,

分别表示除以1000 hPa的气压,基本气流风速大小,基本纬向气流,基本经向气流,扰动流函数,扰动纬向速度和扰动经向速度。

3. 南极极涡位置变化与热带太平洋对流之间的关系

3.1. 南极极涡位置变化特征

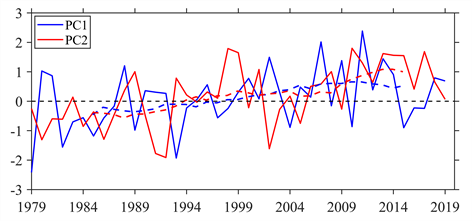

对南半球30˚S以南500 hPa位势高度距平场做依赖于季节的经验正交函数(Season-Reliant Empirical Orthogonal Function,S-EOF)分析(图1)。前两个模态的方差贡献率分别为20.98%和12.13%,已通过North显著性检验 [19]。第一模态的空间分布场为60˚S以南位势高度的增强或减弱,即南极涛动的强弱变化。1979年到1998年之间,除冬季外,南极极涡偏强,1998年到2019年之间,除冬季外南极极涡偏弱。第二模态的空间分布场表现为南极极涡的位置变化,偏向东半球或者西半球。存在明显年代际变化,1998年到2019年间,除冬季外,南极大陆西南极、阿蒙森海附近和南太平洋南部位势高度显著降低,表明南极极涡偏向西半球。

3.2. 与南极极涡位置变化相关的热带太平洋对流活动异常

热带地区热源异常通过遥相关波列影响中高纬度地区的大气环流,而强烈的垂直风切变是遥相关波列向高纬度地区传播的必要条件 [20]。以200 hPa和850 hPa纬向风差值场表示垂直风切变的强度(图2)。气候态平均上,30˚S附近澳大利亚东部的垂直风切变在春夏季强,秋冬季弱,并且南极极涡在北半球春夏季强度强,因此本文仅探究春夏季南极极涡位置变化与热带太平洋对流活动异常之间的关系。

Figure 1. The spatial distribution of the S-EOF first (top) and second modes (middle) (units: gpm), times series of PC1, PC2 (solid line), and 11a running means of PC1, PC2 (dashed line) for 500 hPa geopotential height anomaly south of 30˚S

图1. 30˚S以南500 hPa位势高度距平场S-EOF第一模态(上)和第二模态(中)空间分布(单位:gpm)和时间系数PC1,PC2(实线)及其11年滑动平均(虚线)

Figure 2. The climatology zonal vertical wind shear (200~850 hPa) (units: m/s)

图2. 气候态平均的200~850 hPa纬向垂直风切变(单位:m/s)

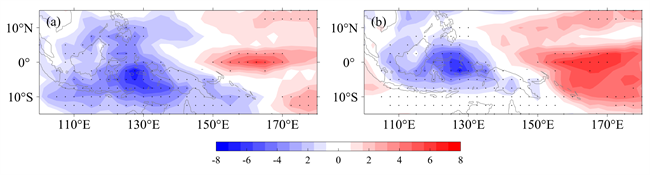

利用春夏季OLR异常场,对3.1节中500 hPa位势高度距平场S-EOF分析第二模态时间系数PC2做线性回归分析(图3),以寻找与南极极涡位置变化关系最大的对流活动区域。春季,回归系数正值区主要位于热带西太平洋120˚E~140˚E,10˚S~0˚范围内;夏季,回归系数正值区主要位于热带西太平洋120˚E~140˚E,5˚N~5˚S范围内。因此定义120˚E-140˚E,10˚S~0˚和120˚E~140˚E,5˚N~5˚S分别为春夏季与南极极涡位置变化密切相关的对流关键区。

Figure 3. Regression coefficient distribution of OLR anomalies on times series of PC2 (units: W/m2, the dotted area exceeds the 95% confidence level, a: MAM, b: JJA)

图3. OLR距平场对时间系数序列PC2的回归系数分布(单位:W/m2,打点区域通过95%显著性检验,a: MAM,b: JJA)

3.3. 关键区对流活动强弱年南半球大气环流特征

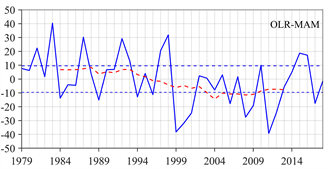

以120˚E~140˚E,10˚S~0˚范围内的OLR异常值来定义春季异常对流指数OLRa_MAM;以120˚E~140˚E,5˚N~5˚S范围内的OLR异常值定义夏季异常对流指数OLRa_JJA,分别表示春夏季关键区内的对流活动异常。春季关键区内对流活动在1990s末期后显著增强,夏季对流关键区的对流活动也存在年代际增强,但是增强幅度比春季小(图4)。根据异常对流指数是否超过其0.5倍标准差,确定对流活动显著异常年份。春季选取热带西太平洋关键区对流活动偏强的8个年份,偏弱的6个年份,夏季选取关键区对流活动偏强的8个年份,偏弱的8个年份。对流活动偏强年大多出现在1979~1998年之间,而对流活动偏弱年大多出现在1999~2019年之间,具体年份见表1。

Figure 4. Variations of anomalous convection index OLRa_MAM and OLRa_JJA (units: W/m2, blue solid line: interannual variation, red dashed line: 11a running means, blue dashed line: the 0.5 standard deviation)

图4. 异常对流指数OLRa_MAM和OLRa_JJA的变化(单位:W/m2,蓝色实线:逐年变化,红色虚线:11年滑动平均,蓝色虚线:0.5倍标准差)

Table 1. The critical area convection stronger and weaker years during 1979~2019

表1. 1979~2019年关键区内对流活动偏强年和偏弱年

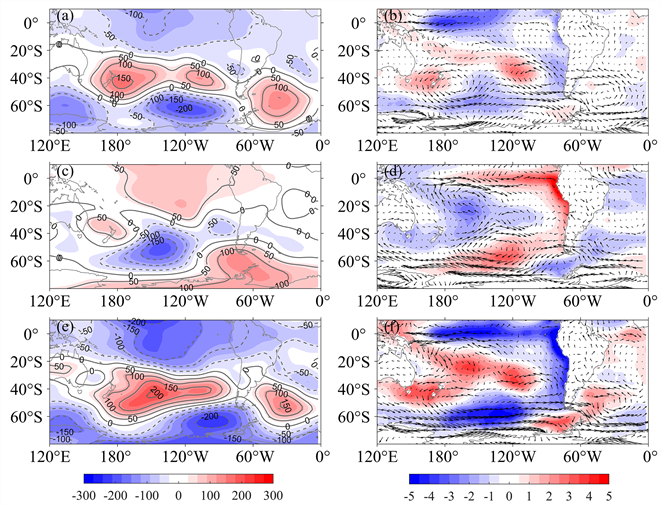

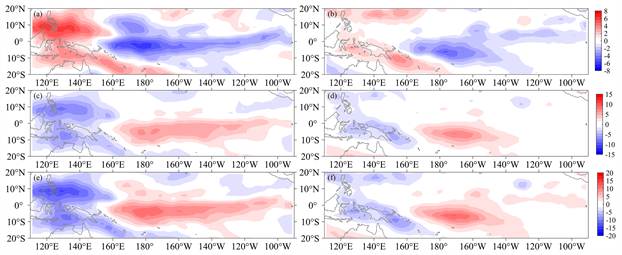

合成春夏季热带西太平洋关键区内对流活动偏强和偏弱时的250 hPa位势高度异常场,925 hPa风矢量和SST异常场。春季,关键区内对流活动偏强或偏弱时,从南太平洋到南大西洋都存在三个正负相间的位势高度场异常中心,分别位于日界线附近的中纬度西南太平洋、阿蒙森海、西南大西洋高纬度地区。并且对流层中低层的位势高度场异常中心位置(图略)与对流层高层相一致,表明为波列为正压结构特征,和太平洋–南美(Pacific-South American, PSA)遥相关波列 [21] 类似。但是关键区内对流活动偏强时,波列的强度更强,位置更加偏东,热带太平洋SST表现为类似El Niño型SST异常场,新西兰东南侧上空位势高度显著增高,SST变暖,阿蒙森海位势高度异常偏低,SST偏冷;关键区内对流活动偏弱时,波列的强度偏弱,位置更加偏西,热带太平洋SST表现为类La Niña型异常场(图5)。夏季,关键区内对流活动偏强或偏弱时,位势高度、SST和低层风场异常特征与春季类似,并且类PSA遥相关波列在对流偏强时和偏弱时的位相恰好相反(图6)。

Figure 5. The 250 hPa geopotential height (units: gpm) and 925 hPa vector wind (units: m/s), SST (units: ˚C) anomaly fields of critical area convection stronger years (a, b), weaker years (c, d), and their differences (e, f) in MAM

图5. 3~5月250 hPa位势高度异常场(单位:gpm)合成与925 hPa风场(单位:m/s)和SST异常场(单位:℃)合成((a, b):关键区内对流活动偏强年,(c, d):对流活动偏弱年,(e, f):对流偏强年与对流偏弱年之差)

Figure 6. As in Figure 5, but for the results of JJA

图6. 同图5,但为6~8月份

3.4. Rossby涡度源和T-N波作用通量分析

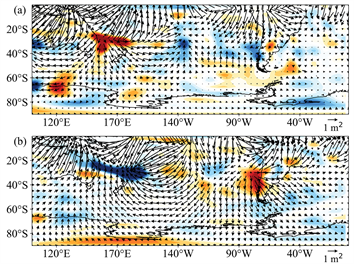

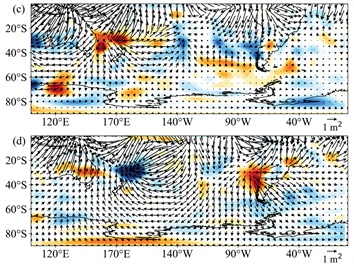

施春华等 [22] 指出,T-N波作用通量中经向上的分量得到加强,能够更好地显示出非均匀纬向气流中的Rossby长波扰动,更好地反映出Rossby波的异常传播。图7,图8为春夏季关键区内对流活动偏强和偏弱时的200 hPa Rossby涡度源和高空散度风异常场。图9为相应的流函数和T-N波作用通量异常场。

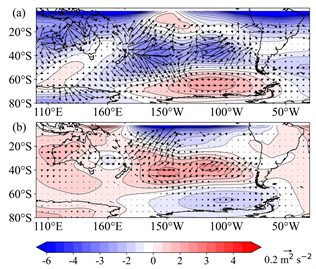

春季,热带西太平洋关键区内对流活动偏强时,从印度尼西亚到澳大利亚东部高空辐散风增强,在澳大利亚东部30˚S附近存在显著的正涡度源异常中心(图7(a)),且涡度源正异常主要由涡旋拉伸项贡献(图7(c)),而涡度平流项起相反的贡献(图7(e))。关键区内对流活动偏弱时,从澳大利亚北部到东部的高空异常辐合,辐散风减弱,30˚S附近澳大利亚东部到165˚W之间存在明显的异常负涡度源中心(图7(b)),由涡旋拉伸项起主要贡献(图7(d)),涡度平流项也起贡献,但贡献相对较小(图7(f))。对流活动偏强和偏弱时的波作用通量特征类似,主要从澳大利亚东部正涡度源位置开始沿大圆路向东南方向传播到高纬度地区再向大西洋南部传播,另一支能量从澳大利亚东部向赤道中太平洋传播(图9)。前人研究发现东亚地区冬季频繁的强烈东亚大槽活动可以将能量向东南方向低纬度地区传播,导致热带中西太平洋对流活动增强,偏东信风减弱,触发El Niño事件 [23] [24],那么春夏季澳大利亚南部强寒潮活动可能将能量向西北方向传播到热带中西太平洋地区,将利于El Niño事件的发生发展。正(负)涡度源下游位势高度升高(降低),流函数为负(正)异常,对流活动偏强或偏弱时的流函数异常与位势高度异常特征一致(图9)。

Figure 7. The 200 hPa Rossby wave source (a, b), vortex stretching term (c, d), vorticity advection term (e, f) (shaded, units: 10−11/s2) and divergence wind (vector, units: m/s) anomalies in tropical western Pacific critical areastronger (a, c, e) and weaker convection years (b, d, f) in MAM

图7. 热带西太平洋关键区对流偏强年(a, c, e)和偏弱年(b, d, f) 3~5月200 hPa涡度源(a, b),涡旋拉伸项(c, d),平流项(e, f) (填色,单位:10−11/s2)和散度风(矢量,单位:m/s)异常场合成

Figure 8. As in Figure 7, but for the results of JJA

图8. 同图7,但为6~8月份

Figure 9. The 200 hPa stream function (units: 106 m2 s) and T-N wave activity flux (units: m2/s2) anomalies at tropical western Pacific critical areastronger (a, c) and weaker convection years (b, d) (a, b: MAM, c, d: JJA)

图9. 热带西太平洋关键区对流偏强年(a, c)和对流偏弱年(b, d) 200 hPa流函数(单位:106 m2 s)和T-N波作用通量(单位:m2/s2)异常场合成(a, b: MAM, c, d: JJA)

夏季,关键区内对流活动偏强时,从印度尼西亚到澳大利亚东部高空辐散风也增强,在澳大利亚东部30˚S附近存在显著的涡度源正异常中心(图8(a)),且涡度源正异常主要由涡旋拉伸项贡献(图8(c)),涡度平流项起相反的贡献(图8(e))。波作用通量主要从澳大利亚东部正涡度源位置开始经南大洋再向大西洋南部传播。对流活动偏弱时,澳大利亚东北部高层异常辐合,辐散风减弱,30˚S附近澳大利亚东部到170˚E之间存在明显的异常负涡度源中心(图8(b)),由涡旋拉伸项起主要贡献(图8(d)),涡度平流项也起相反的贡献(图8(f))。波作用通量的一支从澳大利亚东部向高纬度地区传播,另一只波能量从140˚W附近热带中东太平洋向高纬度地区传播,这是由于热带西太平洋对流偏弱时往往对应着热带中太平洋对流偏强,从而激发向高纬度地区传播遥相关波列。两支波能量在阿蒙森海汇合,之后继续向大西洋西南部传播。另外,与春季相比,从澳大利亚东部向赤道中太平洋传播的波能量较弱。

4. 年代际尺度上南极极涡偏向西半球与热带西太平洋对流的关系

由图4,春夏季关键区内的对流活动都在1999年后增强,进一步以1999年为界,合成1979~1998年(前期)和1999~2019年(后期)的OLR异常场以及两个时期的OLR差值场(图10)。发现在1999~2019年期间,

Figure 10. The OLR anomaly field during 1979~1998, 1999~2019 and OLR difference field of 1999~2019 minus 1979~1998 (MAM: (a, c, e), JJA: (b, d, f)) (units: W/m2)

图10. 1979~1998年和1999~2019年OLR异常场以及1999~2019减去1979~1998年的OLR差值场(MAM:(a, c, e),JJA:(b, d, f)) (单位:W/m2)

春季热带西太平洋120˚E~150˚E,15˚S~10˚N之间的大片区域内;夏季,南太平洋辐合带(South Pacific Convergence Zone, SPCZ)附近120˚E~160˚E,10˚S~0˚范围内对流活动年代际增强。并且后期减去前期的位势高度场、SST和低层风场的差值场(图11),与3.2节中关键区对流偏强和偏弱的差值场(图5(e)、图5(f),图6(e)、图6(f))类似。

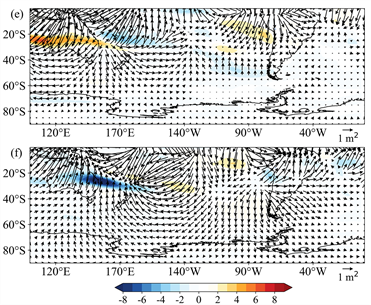

计算两个时期春夏季的Rossby涡度源和散度风场以及它们的差值场。1999~2019年期间,热带西太平洋上空辐散加强,30˚S附近澳大利亚东部正涡度源加强,且春季的增强振幅比夏季大(图12(c)、图12(f))。后期和前期的流函数异常场也表现为类PSA波列特征,且位相相反(图13)。

上述分析表明,在年代际尺度上,1999~2019年春季热带西太平洋地区和夏季SPCZ附近对流活动增强是南极极涡偏向西半球的重要原因,且其动力机制与年际尺度上关键区内对流活动增强导致南极极涡偏向西半球的动力机制类似。

Figure 11. The SST (shaded, units: ˚C), 925 hPa vector wind (vector, units: m/s) and 500 hPa geopotential height (contour, units: gpm) difference fields by 1999~2019 minus 1979~1998 (a: MAM, b: JJA)

图11. 1999~2019年减去1979~1998年的SST场(填色,单位:℃),925 hPa风场(矢量,单位:m/s)和500 hPa位势高度场(等值线,单位:gpm) (a: MAM, b: JJA)

Figure 12. The 200 hPa Rossby wave source (units: 10−11/s2) and divergence wind (units: m/s) in 1999~2019, 1979~1998 and their difference (MAM: a, b, c, JJA: d, e, f)

图12. 1999~2019年,1979~1998年平均的春夏季200 hPa涡度源(单位:10−11/s2)和散度风合成场(单位:m/s)以及两个年代际的差值场(MAM:a, b, c, JJA:d, e, f)

Figure 13. The 200 hPa stream function (units: 106 m2 s) and T-N wave activity flux (units: m2/s2) during 1999~2019( top) and 1979~1998 (bottom) (a, b: MAM, c, d: JJA)

图13. 1999~2019年(上)和1979~1998年(下) 200 hPa流函数(单位:106 m2 s)和T-N波作用通量(单位:m2/s2)异常场(a, b: MAM, c, d: JJA)

5. 结论

本文利用1979~2019年NOAA月平均OLR资料,NCEP/NCAR月平均再分析资料,利用统计学和动力机制分析的方法探究了南极极涡位置偏向与热带西太平洋对流活动异常之间的关系,得到以下结论:

1) 南半球高纬度大气环流第二模态表现为南极极涡的位置变化,除冬季外,南极极涡在1990 s末期后偏向西半球。

2) 研究发现,热带西太平洋对流活动增强,可激发从澳大利亚东部经南太平洋向大西洋西南部传播的类PSA遥相关波列,导致南极极涡偏向西半球。具体过程如下:热带西太平洋对流关键区120˚E~140˚E,10˚S~0˚ (春季)和120˚E~140˚E,5˚N~5˚S (夏季)范围内对流活动增强,使得热带西太平洋到澳大利亚东北部高空辐散风加强,引起澳大利亚东部30˚S附近正涡度源加强,进而激发从澳大利亚东部向高纬度地区传播的类PSA波列,造成阿蒙森海位势高度降低,南极极涡偏向西半球;而关键区内对流活动偏弱时,PSA波列位相与之相反。

3) 年代际尺度上,热带西太平洋对流活动增强激发类PSA遥相关波列,是1990 s末期后南极极涡偏向西半球的重要原因。春季南极极涡偏向西半球与热带西太平洋大范围对流活动增强有关,而夏季南极极涡偏向西半球与SPCZ附近对流活动的增强有关。

基金项目

国家自然科学基金重点项目(41430963)。