1. 引言

网络成瘾(Internet Addiction, IA)又称网络成瘾综合征(Internet Addiction Disorder, IAD)、病态网络使用(Pathological Internet Use, PIU)等(凌宇等,2022),表现为对互联网产生生理依赖和滥用、控制冲动的能力下降(吴宏新等,2013)、无法停止互联网使用以及出现戒断等症状(Davis, 2001)。据中国青少年网瘾数据报告,2011年我国网络青少年网瘾的比例高达26%,网瘾倾向比例高达12%。目前网络已经成为人们不可缺少的部分,因此可预测不久的将来成瘾青少年人数必然较这个数据更多(边慧冕,2018)。随着新冠病毒疫情爆发,居家隔离使得青少年的活动空间限制。“停课不停学”背景下的在线教学环境,也大大增加了学生使用网络的时间(姜立君,2020),也有研究发现,疫情期间,大学生更容易沉迷于网络而导致网络成瘾(Nagaur, 2020

青少年时期处于个体发展的关键时期,这一时期身体和心理飞速成长,是暴露于压力事件后最脆弱的一段时期(Rodman et al., 2021),个体很容易为逃避压力而依赖网络,在虚拟世界中获得满足感与成就感(郑培杏等,2022),媒介系统依赖理论和负强化情绪加工理论提出,某种行为或物质在满足人们需求、缓解负性情绪的同时,人们也容易加强此种行为或依赖这种物质(杨银芳,2021)。青少年正处于自我同一性建立的发展时期,当现实生活中的自我满意度降低时,青少年往往倾向于在网络上寻找积极的自我感受(蓝玉,2014),甚至把互联网当作自己的依恋对象(雷雳,2012)。沉溺于网络不仅会影响青少年的学业,还会影响其自我意识和健康人格的形成,导致社会适应能力下降、人际关系淡漠等一系列社会性发展问题(王莎莎,2010)。由于其对身心带来的严重威胁,美国精神病学协会(APA)已明确将网络成瘾评估为一种新型、潜在的精神障碍。作为青少年网络使用中的一种常见的心理、行为障碍,目前网络成瘾已成为医学、心理学、教育学、社会学等多个学科领域亟待解决的重要议题(中国互联网络信息中心,2015)。

由于网络成瘾导致的社会问题与日俱增,干预研究成为关注的焦点。认知–行为疗法、药物治疗、家庭治疗、体育干预和团体心理辅导均在临床中取得一定的效果(刘映海,石岩,2014),团体心理辅导是一种在团体的情境下提供心理指导,帮助个体发掘心理潜能及促进其心理成长并使其更好地适应社会的一种团体咨询形式(唐其,2016),通过重视和利用人类乐群性的本质特征,承载着教育、发展、预防和治疗的功能(刘勇,2007),是一种成长性过程(赵馨等,2021)。

尽管已经有大量研究证明了团体心理辅导对青少年网络成瘾干预的显著效果,但是各研究间有结果不确定和偏倚风险的可能。因此,系统评价团体心理辅导对青少年网络成瘾的综合干预效果,将会对治疗网络成瘾的临床操作提供理论与实践上的双重意义(吴瑾等,2018)。本研究采用Meta分析方法对团体心理辅导干预青少年网络成瘾进行系统评价研究,以期为青少年网络成瘾相关行为研究提供资料,为防控青少年网络成瘾提供参考依据。

2. 对象与方法

2.1. 文献纳入与排除标准

2.1.1. 纳入标准

1) 研究对象:研究对象为我国青少年群体,包括中学生、中专生、大学生,年龄在18~25周岁。通过一系列前测筛查出存在网络成瘾的被试,且自愿参与研究。

2) 干预措施:采用团体心理辅导进行心理干预。

3) 结局指标:将这些对象的网络成瘾症状作为结局标准,采用标准工具测量。

4) 研究设计:研究设计为随机对照实验或自我对照实验。

5) 发表状态与类型:公开发表的期刊及会议论文。

2.1.2. 排除标准

1) 研究对象不在规定范围中;2) 全文丢失;3) 非中英文文献;4) 结局标准不清晰;5) 数据不完全的研究而不能进行统计分析的文献。

2.2. 文献检索策略

采取主题词和自由词结合的方式,计算机检索PubMed、Web of Science、中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、中国维普全文数据库(VIP),搜集从建库至2022年4月间关于团体心理辅导干预我国青少年网络成瘾的相关研究,并追溯相关参考文献以补充获取灰色文献。采用主题词与自由词相结合的检索方式,英文检索词主要为:group psychological counseling、group psychological guidance、group counseling psychology、teenagers、adolescent、Internet addiction、Internet dependency等;中文检索词主要为:心理辅导、团体辅导、团体心理辅导、网络成瘾、网络依赖、手机成瘾等。共检索出293篇文献,经筛查后保留13篇,均为中文文献。

2.3. 数据提取

将研究的基本信息,包括题目、对象、作者、调查地区、发表年份等纳入研究,从每篇文章中提取参与者总人数、结局指标、测量工具,筛查出团体心理辅导前后实验组和控制组青少年网络成瘾症状的得分情况。对于没有这一类相关数据的文献要予以排除。

2.4. 纳入研究的偏倚风险评价

采用Cochrane协作网推荐的5.3版偏倚风险评估工具对纳入研究的偏倚风险进行评估。

2.5. 统计分析

采用RevMan5.4进行统计分析,经异质性检验分析,本文采用连续变量Meta分析来进行数据分析。如果P > 0.10和I2 < 50%,可认为各研究间同质,采用固定效应模型;反之,则认为各研究间存在异质性,此时需进一步分析和处理异质性来源,如使用亚组分析、敏感性分析等,若无法消除则采用随机效应模型。事件发生率P = X/n,标准误为

(其中,X为某事件的发生数,n为样本量)。

3. 结果

3.1. 文献检索结果

经计算机检索共检出293篇文献,通过筛选排除不符合文献280篇,最终有13篇文献纳入分析。文献纳入流程见图1。

Figure 1. Flowchart of literature screening

图1. 文献筛选流程图

3.2. 纳入研究的基本特征

本研究共纳入13篇文献,合计671名网络成瘾青少年样本,其中随机对照共10篇文献,干预组的研究对象有273例,接受不同形式的团体心理辅导,对照组的研究对象有280例,接受常规治疗或常规健康教育。自我对照组共3篇,研究对象78例。纳入文献的基本特征与偏倚分析评价详见表1。

3.3. 纳入研究的偏倚风险

(见表2) (吴瑾等,2018)。

Table 1. Basic characteristics of the included studies

表1. 纳入研究的基本特征

Table 2. The risk of bias of the studies

表2. 纳入研究的偏倚风险

3.4. 团体心理辅导干预青少年网络成瘾的Meta分析

3.4.1. 随机对照实验的网络成瘾干预效果

随机对照组共纳入10个研究,团体心理辅导组有273例研究对象,对照的常规治疗组有280例研究对象,合计553例。对10项研究结果进行汇总,见图2,Meta分析的结果显示固定值效应模型下的合并效应量具有统计学意义,但对纳入的13篇参考文献经异质性检验结果显示,各研究间存在异质性(I2 = 99%, χ2 = 709.81, P < 0.00001)。因此采用随机效应模型Meta分析。总的MD值−10.69 [−14.62, −6.77],在图中通过菱形表示,该菱形不与无效线相交,13项研究的横线均落在无效线左侧且不与无效线相交,随机对照的干预效果说明团体心理辅导对网络成瘾症状有效。敏感性分析纳入5篇文献,见图3各研究间存在异质性(χ2 = 5.99, P = 0.20),异质性显示I2 = 33% < 50%,提示不存在异质性,实验组优于对照组,MD = −7.72,95% CI [−9.57, −5.87]。

Figure 2. Intervention effect of randomized controlled trial

图2. 随机对照实验的干预效果

Figure 3. Intervention effect of randomized controlled experiment after sensitivity analysis

图3. 敏感性分析后随机对照实验的干预效果

3.4.2. 自我对照实验的网络成瘾干预效果

自我对照组共纳入3个研究,共78例研究对象。对3项研究结果进行汇总,见图4,Meta分析的结果显示固定值效应模型下的合并效应量具有统计学意义,但对纳入的13篇参考文献经异质性检验结果显示各研究间存在异质性(I2 = 79%, χ2 = 9.67, P < 0.01)。因此采用随机效应模型Meta分析。总的MD值−3.09 [−3.44, −2.74],在图中通过菱形表示,该菱形不与无效线相交,3项研究的横线均落在无效线左侧且不与无效线相交,自我对照实验的干预效果说明团体心理辅导同样对网络成瘾症状有效。敏感性分析纳入2篇文献,见图5,各研究间存在异质性(χ2 = 2.01, P = 0.16),异质性显示I2 = 50%,异质性适中,后验优于先验,MD = −5.45,95% CI [−7.15, −3.85]。

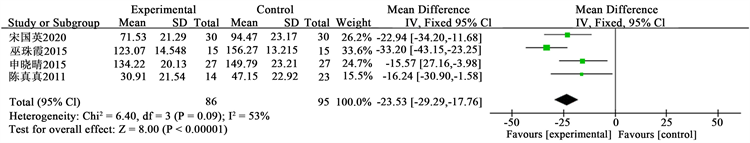

3.4.3. SCL-90的Meta分析结果

共纳入4个研究,团体心理辅导组有86例研究对象,对照的常规治疗组有95例研究对象,合计181例。差异有统计学意义[MD = −23.53, 95% CI (−29.29, −17.76), P < 0.00001],各研究结果间异质性仍较高(P = 0.09, I2 = 53%)因此采用随机效应模型Meta分析。见图6。4项研究的横线均落在无效线左侧且不与无效线相交,说明团体心理辅导对SCL-90得分有显著影响。在图中通过菱形表示,该菱形不与无效线相交,则该Meta分析结果认为团体心理辅导对SCL-90得分影响显著。

Figure 4. Intervention effect of self-controlled experiment

图4. 自我对照实验的干预效果

Figure 5. Intervention effect of self-controlled experiment after sensitivity analysis

图5. 敏感性分析后自我对照实验的干预效果

Figure 6. Meta analysis of group psychological counseling on SCL-90 scores of adolescents

图6. 团体心理辅导对青少年SCL-90得分的Meta分析

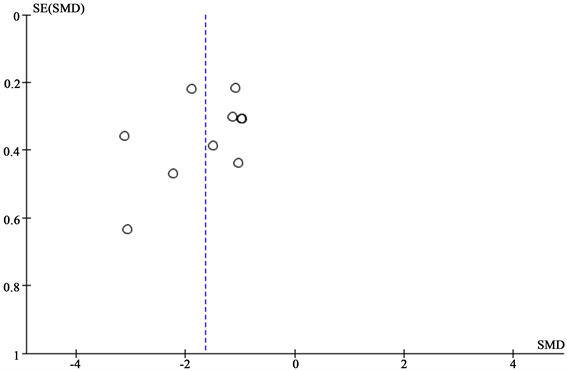

3.4.4. 发表偏倚

基于随机对照试验下团体心理辅导干预青少年网络成瘾综合效果的指标,绘制的漏斗图显示纳入的研究分布基本对称,表明纳入研究存在发表偏倚的可能性较小(见图7)。

4. 讨论

4.1. 青少年网络成瘾的形成机制

网络成瘾已经成为我国目前的社会热点问题。目前许多模型均对对网络成瘾的形成机制进行解释,如Csikszentmihaly提出的福乐体验理论(Csikszentmihalyi, 1995)、Grohol提出的阶段论(Grohol, 2000)、Donegan等人提出的强化理论(Donegan, Rodin, Brien et al.,1983)、社会学因素以及认知行为模型(贺金波,郭永玉,向远明,2008)。

网络成瘾可能与自尊(何灿等,2012)、孤独感(Odacı & Kalkan, 2010)、执行功能和抑制控制功能(娜地热·艾力,2021)等个人因素相关。此外,家庭和社会环境也会影响青少年的网络成瘾。

社会联结理论认为个体与父母等传统社会关系建立联结可以减少或避免出现越轨行为,社会学习理论也提出父母等重要他人的行为和态度对青少年问题行为的发生和发展具有显著的预测作用。研究表明暴力的教养方式、敌对的同伴关系及生活环境可能会增加青少年网络成瘾的风险(刘勤学等,2022)。而积极的人际关系和生长环境可以对网络游戏成瘾缓冲作用(Davies et al., 2018)。

Figure 7. Funnel plot of publication bias

图7. 发表偏倚的漏斗图

马斯洛的需要层次理论提出,青少年对于归属感与爱、尊重和成就的需要十分迫切,当这些需要在现实生活中无法得到满足时,就会寻求与网络,久而久之产生成瘾行为。埃里克森人格发展八阶段则认为,青少年正处于自我意识发展和确立的关键时期,这个阶段理想自我与现实自我间产生强烈冲突,常用理想自我衡量现实自我,网络的虚拟性为青少年提供了实现理想自我的空间(常雅娟等,2017;陶然等,2008)。

4.2. 团体心理辅导的干预效果

本研究共纳入13篇文献进行Meta分析,研究结果表明,无论是随机还是自我对照实验,团体心理辅导对青少年网络成瘾的干预结果是显著的,在实践中获得了良好的适应性。但对于自我对照实验设计本身可能产生混杂效应,因此对于这一类研究合并所得到的结果,需要采用谨慎的态度予以判断(吴瑾等,2018)。与此同时,通过团体心理辅导对于网络成瘾青少年SCL-90的Meta分析结果同样是显著的,为团体心理辅导干预网络成瘾导致的不良情绪及躯体化症状提供思路。目前,国内外已有学者对网络成瘾进行大量研究,也有部分学者对团体心理辅导与网络成瘾的相关性进行研究。但目前针对团体心理辅导对干预青少年网络成瘾的Meta分析却是凤毛麟角。因此本研究采用Meta分析的方法对国内青少年的网络成瘾症状在团体心理辅导中进行了较为全面的系统性评价研究,目的是对网络成瘾的研究进行补充,缓解国内青少年网络成瘾现象,减轻青少年抑郁、焦虑情绪,减少患病风险,预防自伤自杀行为提供了更为细致的参考依据。

4.3. 不足与展望

本研究:1) 未能引入英文文献可能会导致研究结果可能受文化差异的影响;2) 纳入文献的质量参差不齐,随机化、分配隐藏及盲法设计实施的忽视,覆盖地区不够完善,可能会影响Meta分析的结果;3) 本研究得出的显著性结论是针对综合性成因效果而言的,对于不同网瘾程度青少年的干预效果推广仍需谨慎;4) 纳入研究部分基线信息不清晰,为扩展亚组分析、Meta回归分析及敏感性分析造成困难。未来关于团体心理辅导干预青少年网络成瘾实验中,可以开展更大样本、更大范围、分类更加细致的规范性科学研究,完善当前研究的不足,为团体心理辅导干预青少年网络成瘾提供更多更有利的证据。

NOTES

*第一作者。

*通讯作者。