1. 引言

磁制冷技术由于其环保、节能、绿色、高效的特点,受到了广泛的关注 [1] [2] [3]。磁制冷主要是利用磁热材料的磁热效应达到制冷的目的,其工作原理是通过施加外加磁场,使得材料的磁矩沿着外磁场有序排列,引起磁矩的变化进而产生磁熵的改变,熵变增加引起材料自身发生吸热现象,熵变减小导致材料产生放热现象,以此达到制冷的目的。由此可见,磁热材料在磁制冷技术中扮演重要的角色,有关磁热材料的研究也一直是各国研究人员的热点。

优异的磁热材料,不仅需要其拥有高效的制冷效率以满足对传统制冷方式的替代,而且需要其在室温附近拥有足够的制冷能力。因此调控磁热材料的相变温度靠近室温温区,提升其在室温下的磁制冷能力是发展高性能磁热材料的重要指标,这也将有助于磁制冷技术取代传统制冷方式,促进绿色能源发展。为了满足磁制冷的要求,研究人员一方面寻找新型磁制冷材料,另一方面通过材料改性的方式调控现有材料的相变温度、等温磁熵变和绝热温度变化,从而提高其磁热性能 [4]。目前有关磁热材料的研究主要集中于以下三个体系:1) Gd及其化合物 [5] [6] [7],2) LaFeSi系合金 [8] [9] [10] [11],3) Fe2P系合金 [12] [13] [14]。然而有关这些磁热材料的载体主要为块体材料,而块体磁热材料在应用过程中存在着一系列问题,例如一级磁相变单晶或者多晶材料在发生磁相变过程中往往伴随着晶体结构或晶格常数的突变,在多次热、磁循环过程中,逐渐诱导出微裂纹甚至破碎,这严重阻碍了这些磁热材料在室温磁制冷机上的实用化。此外,为了提高磁制冷材料与热交换流体之间的热交换面积,实际应用中需要将磁制冷材料加工成薄片状,网格状等形状,也要求磁制冷材料具有良好的机械稳定性。因此,降低将块体磁热材料的维度可有助于提高其机械性能和加工稳定性。Y. Liu等人 [15] 报道了将磁热材料Mn-Co-Ge-In制备成二维薄膜,发现薄膜形态可大大降低块体合金所存在的易碎性问题,并依然保持了一级磁结构转变,其磁热性能与块体材料相当。因此,将块体磁热材料制成薄膜形态促进了磁热材料的多功能应用,成为目前提升磁热材料性能的新的突破口。

Mn-Fe-P-Si体系由于其原料价格低廉、基体元素环保而且磁热效率高等特点是目前热门的磁热材料 [16] [17] [18]。本文通过将块体Mn-Fe-P-Si材料制备成薄膜形态,研究薄膜Mn-Fe-P-Si材料的沉积工艺和磁性能,该研究将有利于提升Mn-Fe-P-Si材料的机械性能,为其实用化提供理论基础。

2. 实验

2.1. Mn-Fe-P-Si薄膜的制备

以Mn、Fe、P、Si高纯粉末为原料,通过电弧熔炼的方法制备高纯度的Mn-Fe-P-Si合金靶材。随后通过脉冲激光沉积技术(PLD)在Si-(111)和云母Mica两种不同的衬底上制备Mn-Fe-P-Si薄膜,激光能量和频率分别为260 mJ和3 Hz,衬底温度为500℃,靶间距为5 cm,沉积时间约40 min,此时得到的薄膜厚度为100 nm。为了避免衬底和薄膜氧化,在薄膜沉积过程中,腔体一直保持高真空状态,真空度低于10−4 mbar。薄膜沉积结束后,我们用钼片包裹冷却后的薄膜并进行真空封管,随后放入马弗炉中进行真空退火处理,退火温度为900℃~1100℃,退火时间为10小时。

2.2. Mn-Fe-P-Si薄膜性能表征

采用高分辨X射线衍射仪(X-ray diffractometer,XRD,型号为Panalytical Empyrean)对薄膜的晶体结构进行表征,并分析薄膜的生长取向。采用原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM,型号为MFP-3D-SA)和配备有能谱仪(Energy Dispersion System, EDS)的扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy, SEM, JSM-IT500HR, JEOL)测试薄膜的表面形貌和元素分布。使用多功能物性测量系统(PPMS, Quantum Design, Dynacool)搭载的振动样品磁强计(VSM)测量了样品的磁性能。

3. 结果与讨论

3.1. Si-(111)衬底上沉积Mn-Fe-P-Si薄膜

图1为Mn-Fe-P-Si薄膜生长在Si-(111)衬底上的XRD图谱。如图所示,经1000℃退火后的Mn-Fe-P-Si薄膜在(200)、(111)、(210)、(330)等峰位均出现衍射。经与Mn-Fe-P-Si的标准PDF卡片对比后,发现每个峰位相对于标准值均往低角度偏移1˚左右,如表1所示。该偏移可能是由于薄膜与衬底晶格参数存在失配,从而在沉积过程中引起应力导致薄膜晶格发生膨胀。

Figure 1. XRD diffraction pattern of Mn-Fe-P-Si thin film grown on Si-(111) substrate after annealing at 1000˚C

图1. Mn-Fe-P-Si薄膜沉积在Si-(111)衬底上并进行1000℃退火后的X射线衍射图谱

Table 1. Comparison of actual measuring XRD peak sites with standard peak values of Mn-Fe-P-Si/Si(111)

表1. Mn-Fe-P-Si/Si(111)样品XRD测试峰位与标准值对比

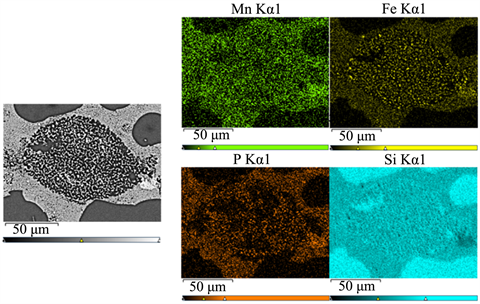

随后我们对Si-(111)衬底上生长的Mn-Fe-P-Si薄膜进行AFM和SEM形貌表征和元素分布分析,测试结果分别如图2和图3所示。从二维形貌图中可以看到在Si衬底上生长的Mn-Fe-P-Si薄膜呈现出明显的晶粒界限,且颗粒之间存在较大的空隙,这也与相机所拍摄到的宏观形貌相一致,如图2(b)所示,即在Si衬底上生长的Mn-Fe-P-Si薄膜整体呈现不均匀现象。图3的SEM图片也呈现与AFM相似的形貌,即薄膜在部分区域出现聚集,而在其它部分区域则完全消失。EDS元素分布图显示在薄膜聚集的区域Mn、Fe、P、Si各元素均呈现均匀分布,而在空隙的地方不存在样品元素。这可能是由Mn-Fe-P-Si薄膜与Si衬底的晶格失配度过大导致晶格间应力过大,在宏观上表现为样品不连续,这也与XRD图谱上的峰位偏移相呼应。因此,接下来我们采用晶格失配度较小的云母Mica作为衬底制备Mn-Fe-P-Si薄膜。

Figure 2. AFM image and ordinary camera image of Mn-Fe-P-Si/Si(111) thin film. (a) AFM image, (b) camera image

图2. Mn-Fe-P-Si/Si(111) AFM扫描及照片拍摄:(a) AFM扫描图;(b) 普通相机拍摄

Figure 3. SEM image and EDS images of element distributions of Mn-Fe-P-Si/Si (111) thin film

图3. Mn-Fe-P-Si/Si (111) SEM扫描和EDS元素分布图

3.2. Mica衬底上沉积Mn-Fe-P-Si薄膜

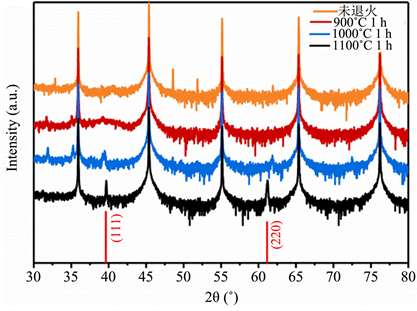

由于Si衬底上沉积的Mn-Fe-P-Si薄膜出现不连续现象,接下来我们将主要研究晶格失配度较小的云母Mica作为衬底制备的Mn-Fe-P-Si薄膜的性能参数。首先我们研究了退火过程对Mn-Fe-P-Si薄膜的结构和形貌影响规律。图4为不同退火温度时在Mica衬底上生长的Mn-Fe-P-Si薄膜的XRD图谱。在未进行退火时,XRD衍射图谱只显示出Mica衬底的衍射峰,基本无样品信号。当退火温度在900℃时,在40˚左右出现了一个较宽的鼓包,此鼓包随着退火温度的上升逐渐变窄,当退火温度达到1100℃时变得非常尖锐,与此同时在60˚附近还出现了新的衍射峰。我们将衍射图谱与标准PDF卡片对照可以看出,除了Mica基片的衍射峰之外,在1100℃退火后的Mn-Fe-P-Si薄膜出现了沿着(111)、(220)晶面的衍射峰。

Figure 4. XRD diffraction patterns of Mn-Fe-P-Si thin film grown on mica substrate at different annealing temperatures

图4. Mn-Fe-P-Si/Mica在不同退火温度下的XRD衍射图谱

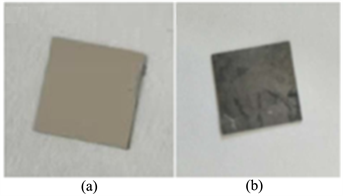

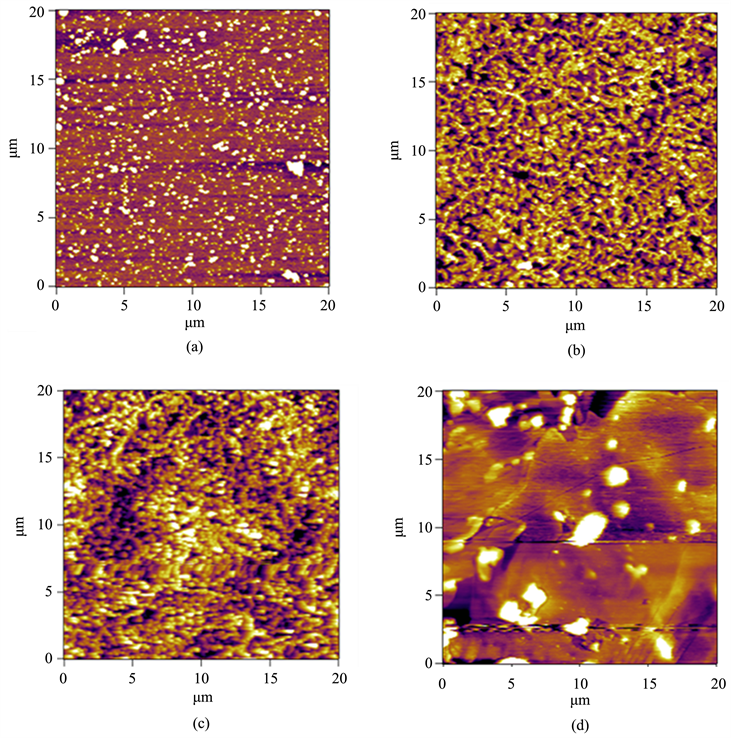

图5为退火前后由普通相机拍摄的薄膜表面照片,可以看出退火之前薄膜表面致密、均匀且呈现镜面反射。退火之后的薄膜表面依然均匀,没有出现孔隙。随后我们对样品进行了高精度的AFM表面形貌扫描,结果如图6所示,图(a)~(d)分别为未退火时、退火温度为900℃、退火温度为1000℃和退火温度为1100℃时的表面形貌扫描图。从图中我们可以看出,在Mica衬底上生长的Mn-Fe-P-Si薄膜呈现均匀分布,致密度高,远远优于在Si衬底上生长的薄膜。随着退火温度的提高,我们发现薄膜颗粒尺寸也逐渐增大,在1100℃时单个颗粒大小达到10 μm左右,表现出很好的结晶性。

Figure 5. Surface images of Mn-Fe-P-Si/Mica thin film before and after annealing, taken by ordinary camera, (a) before annealing, (b) after annealing

图5. Mn-Fe-P-Si/Mica薄膜退火前后表面变化,由普通相机拍摄:(a) 退火前;(b) 退火后

Figure 6. AFM images of Mn-Fe-P-Si/Mica thin film at different annealing temperatures. (a) as-deposited state, no annealing, (b) annealing at 900˚C, (c) annealing at 1000˚C, (d) annealing at 1100˚C

图6. Mn-Fe-P-Si/Mica薄膜在不同退火温度下的AFM扫描图:(a) 未退火;(b) 退火温度为900℃;(c) 退火温度为1000℃;(d) 退火温度为1100℃

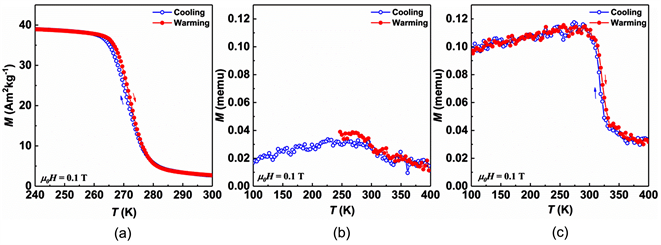

我们对在Mica衬底上生长的不同退火温度下的Mn-Fe-P-Si薄膜进行了磁性能测试,如图7所示,分别为(a)靶材的磁性能,(b)退火温度900℃和(c)退火温度1000℃时的磁矩随温度变化曲线。由图7(a)可知,Mn-Fe-P-Si合金靶材磁矩较大,具有良好的磁性能,磁相变温度位于270℃附近。当制备成薄膜后,退火温度在900℃时,Mn-Fe-P-Si薄膜的磁性能较差,基本不显示磁性,这可能是由于退火温度较低时Mn-Fe-P-Si薄膜未完全结晶成相。当退火温度超过1000℃后,Mn-Fe-P-Si薄膜有较高的结晶度,因此显示出明显的磁性,并呈现典型的磁相变特征。薄膜材料的相转变温度大约在300℃,比块体靶材的相变温度点略高,这可能是由于薄膜制备过程中从靶材激发出来的羽辉在沉积过程中存在少量的成分偏差,导致相变温度点偏移。

Figure 7. Temperature dependent magnetization curves of Mn-Fe-P-Si/Mica thin films for different annealing temperatures. (a) bulk target, (b) annealing at 900˚C, (c) annealing at 1000˚C

图7. Mn-Fe-P-Si/Mica薄膜在不同退火温度下的磁矩随温度变化曲线:(a) 块体靶材;(b) 900℃退火;(c) 1000℃退火

4. 结论

本文主要研究了在刚性Si-(111)衬底以及柔性云母Mica衬底上制备Mn-Fe-P-Si薄膜的生长状况以及其磁性能。实验结果表明在刚性Si衬底以及柔性Mica衬底上都成功制备出纯相的Mn-Fe-P-Si薄膜,但在Si衬底上得到的薄膜呈现明显孔隙,连续性较差,而在Mica衬底上得到的薄膜元素分布均匀且致密性好。此外,Mn-Fe-P-Si薄膜的结晶性和磁性能与退火温度密切相关,在退火温度低于1000℃时,Mn-Fe-P-Si薄膜结晶度较低,相应的磁性能也较差。当退火温度达到1100℃后,Mn-Fe-P-Si薄膜充分结晶,且表现出良好的磁性能。

致谢

感谢钱凤娇老师对本研究的细心指导,同时感谢高鑫硕士对本研究提供的技术支持。最后要感谢学校和学院对本研究提供了广阔的科研平台和经费支持。

基金项目

本研究受到了国家级大学生创新创业训练计划项目(202110287146Y)经费支持。

参考文献

NOTES

*通讯作者。