摘要: 本文以“颗粒破碎”为主题词,利用citespacV文献分析软件在CNKI的搜集到的从2001~2021年的1719条文献数据进行分析。研究结果表明:1) 颗粒破碎的研究历经了三个阶段分别是发展缓慢期,发展快速增长期,发展滞缓期,现阶段颗粒破碎发展平稳。2) 刘汉龙,乔凯,何想,周伟,刘俊等学者是在颗粒破碎领域的核心研究人员,其发文量均在21篇以上。中南大学土木工程学院,香港科技大学土木及环境工程学系,大连理工大学,中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室是该领域内的核心机构,但是机构之间合作力度不够,望相关学者能够加强合作。3) “工程特性”、“直剪试验”、“珊瑚砂”是近些年的比较热点的研究方向。本文的研究结果提供读者关于颗粒破碎更为清晰的梳理包括颗粒破碎的发展历史,分类情况,作者与机构之间的合作网络关系,并为读者后续研究颗粒破碎提供参考。

Abstract:

With “Particle Breakage” as the main topic, this paper analyzes the data of 1719 literatures col-lected by CNKI from 2001 to 2021 through citespacV literature analysis software. The research results show that: 1) The research on particle breakage has gone through three stages: slow de-velopment period, fast growth period and slow development period. At present, the development of particle breakage is stable. 2) Liu Hanlong, Qiao Kai, He Xiang, Zhou Wei, Liu Jun and other scholars are the core researchers in this field, and their published papers are all more than 21. School of Civil Engineering, Central South University, Department of Civil and Environmental Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Dalian University of Technology, and State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering, Wuhan Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences are the core institutions in this field. However, the cooperation between the institutions is not enough, so it is hoped that relevant scholars can strengthen the cooperation. 3) “Engineering characteristics”, “direct shear test” and “coral sand” are the hot research directions in recent years. The research results of this paper provide readers with a clearer review of particle breakage, including the development history of particle breakage, classification, and the cooperative network relationship between authors and institutions, and provide references for readers’ follow-up research on particle breakage.

1. 引言

在打入桩的桩端以及大型土石坝、海洋平台等的地基中常常会出现高应力区。在这些高应力区中,作为地基的粒状土的颗粒会发生不同程度的破碎。对高应力水平下粒状土体的破碎特性进行深入研究有助于解决这一类型的岩土工程问题。因此近年来土体颗粒破碎逐渐引起人们的重视 [1] [2] [3]。

目前,国内对钙质砂的研究主要集中在低应力水平下的静、动力学性质上,对高应力水平下的工作开展甚少,而对颗粒破碎的研究则更不多见,此外颗粒破碎对颗粒集合体的力学响应有着显著的影响,所以对于有关颗粒破碎的研究也成为岩土工程的一大研究方向 [4] [5] [6]。例如,徐琨,周伟 [7] 等通过回顾国内外现有研究成果,介绍了基于离散元模拟颗粒破碎的两种方法,即基于颗粒黏结模型和基于碎片替换法的颗粒破碎模拟方法,论述了这两类方法的特点并基于颗粒黏结模型的颗粒破碎模拟方法破碎程度有限而且难以开展较大规模模拟计算,基于碎片替换法的颗粒破碎模拟方法需要考虑碎片替换模式和颗粒破碎准则这两个关键问题。整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则,提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

国内相关学者在“颗粒破碎”领域做出了一系列的成果,如张家铭,邵晓泉等 [8] 基于二维离散单元法,对沉桩过程中钙质砂颗粒破碎情况进行了模拟。团簇用于模拟易破碎的钙质砂颗粒,具有相同形状和变形特征的骨料用于模拟不易破碎的颗粒。比较了这两种要素的特点,分析了不同桩型的沉桩过程、桩周土的力学响应以及沉桩过程中钙质砂颗粒破碎的现象破碎颗粒引起桩侧土级配的重新调整,得出与桩接触比不破碎土好的结论。当桩位于含破碎颗粒钙质砂中时,沉桩速度快,对地基土的扰动小于不含破碎颗粒时。对于不同桩型和不同土层,压桩过程中桩周土的应力场分布相似。在桩端附近,土体中的水平应力和竖向应力急剧增加,形成应力核心;在相同条件下,颗粒破碎的钙质砂地基土中,桩端应力峰值高于未破碎土。再例如邹德高,田继荣等 [9] 引入了高精度的三维激光扫描技术对紫坪铺面板坝筑坝堆石料4个粒径组的颗粒进行了空间形状分析,在此基础上进一步开展了单一粒组的三轴试验,研究了4个粒组的颗粒形状指标与颗粒破碎率的相关性。得出了堆石料颗粒破碎率随着其平均球度的增加而减小,并且呈近似半对数线性关系;随着围压的增加,颗粒形状对颗粒破碎的影响逐渐减弱,颗粒强度的影响逐渐增大。还有徐永福等 [10] 学者采用离散单元软件PFC2D模拟了考虑颗粒破碎影响的粗粒土的直剪试验,给出了考虑颗粒破碎的粗粒土直剪试验的模拟方法,分析粗粒土的剪应力–剪切位移关系、剪胀和剪切强度等宏观力学行为,探讨基本颗粒间黏聚力、单颗粒孔隙率和粗粒土试样的孔隙率对剪切强度的影响,得出了颗粒破碎对剪切强度的破碎准则有影响,颗粒不破碎试样的剪切强度符合Mohr-Coulomb准则;颗粒破碎试样的强度包络线是幂函数关系。

可视化分析可以对现有研究和未来研究做出分析,如秦晓楠 [11] 等以CSSCI中2000~2011年299篇生态安全研究论文为研究对象,对国内生态安全研究现状进行了分析。再如韩增林 [12] 等利用Citespace可视化文献分析工具分析了海洋经济研究的3441篇相关文献,绘制了研究热点、核心作者群及研究机构的知识结构图谱。 结果表明,自中国海洋经济研究会成立以来,中国海洋经济研究主要围绕“海洋经济”、“海洋产业”、“可持续发展”、“海洋资源”、“海洋开发”、“滨海旅游”等展开和提出了对海洋经济相关研究的新要求。

2. 数据来源和分析方法

2.1. 数据来源

文章的数据来源是基于中国知网数据库(CNKI),采用“颗粒破碎”为主题进行检索,通过比对筛选,时间段为2001年~2021年的共计1660篇文献来进行后续的可视化分析工作。

2.2. 分析方法

Citespace信息可视化软件工具是由中国学者陈超美博士于2004年开发的。该软件以其强大而先进的功能,在国内外得到了广泛的应用和关注。在国外,该软件的应用主要分布在信息科学和生命科学领域,在国内主要应用在管理和技术科学领域。从应用领域看,主要包括图书情报学、管理学、科技政策、教育学和特定技术科学(纳米科学与技术、能源技术、新材料技术、电子信息技术等);从使用功能来看,主要基于知识图谱的研究前沿和研究热点分析、科学计量学和引文分析、关键词共词网络分析、作者–作者合作网络分析等。这些年被广泛用于研究建筑行业的发展趋势。

3. 结果与分析

3.1. 文献历年发文量分析

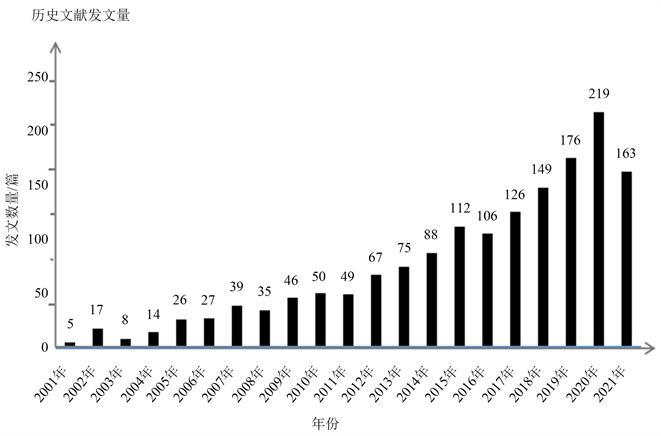

为了深入了解“颗粒破碎”热点问题,论文数据来源基于CNKI以“颗粒破碎”为主题,检索区间2001年~2021年,共检索出1720条相关文献,并对其整理分类,排除一系列可忽略的文献,共计检索得1660条相关文献。整理如图1所示。

Figure 1. Analysis chart of the number of published papers on “particle breakage” in China from 2001 to 2021

图1. 2001~2021年中国“颗粒破碎”发文数量分析图

从图1中所显示的数据内容可以知道,从2001~2021年,发文数量在总体上有较大提升,在2020年时,单年发文量达到顶峰。在图1中可以发现在国内的有关颗粒破碎文献数量的时间段大致可以分为以下三个阶段,2001~2011年为增长缓慢的时间段,在该阶段我国有关颗粒破碎的文献较少,说明此阶段颗粒破碎还未引起相关学者的重视。2011~2020年有关“颗粒破碎”的研究进入狂热阶段,在此阶段中对于“颗粒破碎”的学术研究发展迅速,主要原因是在2008年地震过后,我国投入了大量人力物力来研究有关岩土工程有关方向,所以导致此阶段的相关研究增长迅速,且涨幅较大;而在2020~2021年有关“颗粒破碎”的研究则进入白热化阶段,在该时期有关“颗粒破碎”的研究波动不大且发展平稳。

3.2. 文献作者群体分析

对数据进行可视化分析,得到了文献作者的群体如图2所示,其中此次的可视化分析结果图中共计506个节点,459个连接,网络密度为0.0036。所以可以得出在“颗粒破碎”学科领域,作者之间的联系总体上呈现“整体–局部”的网络联系状,初步展现出了4个大集团,虽然有一些作者零星分散在大集团周边,但在“颗粒破碎”领域也算聚类较为紧密。由表1分析可知,“整体团队部分”以周伟、刘汉龙、马刚等为核心,在此团队中发表了大量有关颗粒破碎的文献,并且在这个团队中有几位研究人员的发文量都在30篇以上。但是大部分研究人员的发文量都在2~4次,说明虽然有关“颗粒破碎”的研究团队聚类较好,但在大团队中相关核心研究学者较少。此外以刘汉龙,乔凯,何想为核心的团体还有以周伟和刘俊等为核心的研究团体之间联系最为紧密。而在“局部部分”中,存在独立研究“颗粒破碎”的领域的研究人员等。经图2分析可知,就相关作者的联系而言,目前我国有关“颗粒破碎”的研究形成了围绕核心作者的团队之间的联系,但是对于大部分从事“颗粒破碎”的研究人员处于比较分散的状态,但都有向核心团队靠拢的趋势。由此可预测,有关“颗粒破碎”的研究在未来的发展过程中,合作联系程度会越来越深,并且“颗粒破碎”的研究发展也将逐渐走向成熟。

Figure 2. Number of published papers on particle breakage in China from 2001 to 2021

图2. 中国2001~2021年“颗粒破碎”作者发文量

Table 1. Statistics of published papers by authors of “grain breakage” in China 2001~2021

表1. 2001~2021年中国“颗粒破碎”作者发文统计

3.3. 机构合作分析

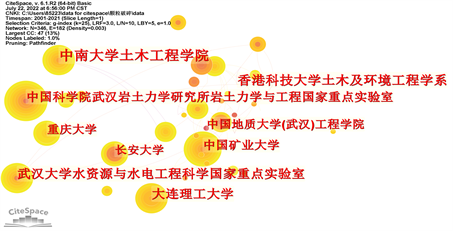

从在CNKI上检索到的文献,并对其进行机构网络分析,通过可视化分析后,可以得到我国有关颗粒破碎的发文机构图谱如下图3所示,并通过整理排序得到表2。

Figure 3. Atlas of particle breakage institutions in China from 2001 to 2021

图3. 2001~2021年中国颗粒破碎发文机构图谱

Table 2. Ranking of “grain breakage” publishing agencies in China, 2001~2021

表2. 2001~2021年中国“颗粒破碎”发文机构排名

综合表2,图3分析得出,目前,中南大学土木工程学院关于“颗粒破碎”的研究较多,其次是香港科技大学和大连理工大学,可以看出国内对于“颗粒破碎”的研究局势大好,但各个机构之间还仍需加强团队之间的合作才可以更有利于研究的后续发展推进。

3.4. 关键词分析

3.4.1. 关键词共现图谱分析

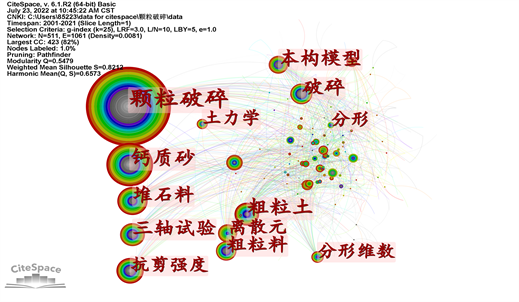

通过Citespace关键词共现下图4给出了关于“颗粒破碎”关键词图谱图。

Figure 4. Knowledge map of key words of particle breakage from 2001 to 2021

图4. 2001~2021年颗粒破碎关键词知识图谱

结合图4中的共现关系连接线可以看出,“钙化砂”、“离散元”、“堆石”是近20年来的研究热点。通过可视化分析得到下表3。

结合表3可知,“颗粒破碎”、“钙质砂”、“堆石料”、“三轴试验”的中心度较高,说明在颗粒破碎中,表明关于以上几类方向的研究较多。

Table 3. Key word centrality of “grain breakage” in China from 2001 to 2021

表3. 2001~2021年中国“颗粒破碎”关键词中心度

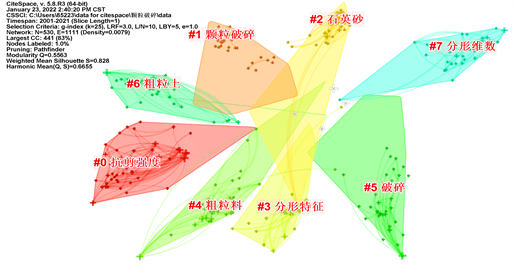

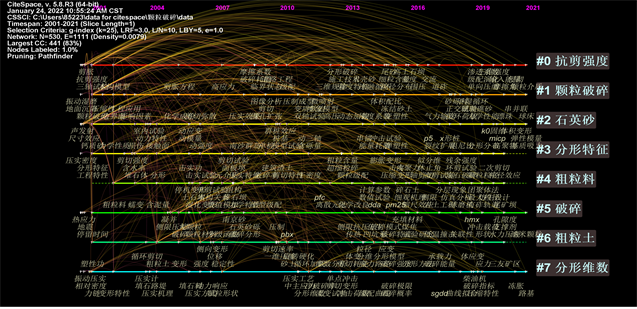

3.4.2. 关键词聚类LLR算法分析

进行Citespace聚类分析,在图5中,模块值Q = 0.5563,该模块值表示此聚类的效果良好,平均轮廓值S = 0.8280,由此可见,2001~2021年“颗粒破碎”领域的研究主要在图5中的八大聚类模块展开。从年份上不难看出,学科开始发展是在2008年前后。因为在08年之前有关“颗粒破碎”的学者较少,所以导致该学科在08年之前都发展得很缓慢。在08年以后,我国大力发展各种基建项目,与此同时伴随着很多有关岩土颗粒的问题,所以导致“颗粒破碎”的研究蓬勃发展。

在研究初期(2001~2008年),国内相关研究人员开始逐步探讨颗粒破碎的实体研究,即聚类#1。中期(2008~2011年)主要研究颗粒破碎的主题类别,国内学者提出了许多关键技术和理论原理,颗粒破碎的不同特点和管理新技术,即集群#2、#4、#6。总体研究表明,说明颗粒破碎领域的研究主要集中在2009年以后的几年,该领域的研究呈现出发展稳定期。由表4可知,包含重要数据前三位的是剪切强度、粒子破碎、石英砂。希望有关人员在今后的研究过程中能够将颗粒破碎的各个分类有机地联系起来以提高整体性,进行多角度的分析。结合图6时间分布来研究,#0,#5,#7聚类代表的研究时间跨度最长;#3、#4、#6则在2019年以后没有出现,因此预计这两种集群目前比较完善,但#0、#1、#2、#5、#7等集群都继续作为研究热点进行研究。

Figure 5. “Grain breakage” cluster knowledge map in China, 2001~2021

图5. 2001~2021中国颗粒破碎聚类知识图谱

Table 4. 2001~2021 China grain breakage cluster analysis table

表4. 2001~2021中国颗粒破碎分析详表

Figure 6. Cluster map of time-line of grain breakage in China from 2001~2021

图6. 2001~2021年中国颗粒破碎时间聚类图谱

3.4.3. 研究主题演进与研究前沿分析

通过Citespace软件的Burst detection功能进行可视化分析并整理得出表5。从表5可以看出工程特性,“压实密度”较为明显,例如刘松玉,童立元等 [13] 对徐州北部地区路用煤矸石的基本粒度特性及其颗粒破碎细化规律进行了试验研究,并综合分析了其对各种工程力学特性的影响,主要是压实、渗透、水稳、压缩、承载、变形与强度特性等。在此基础上,提出了适合于煤矸石的强度与变形本构模型。翁厚洋和景卫华 [14] 等总结了在研究缩尺效应对粗粒料强度及变形特性的影响规律时应考虑的影响因素主要包括缩尺方法的影响、替代料密度控制问题以及颗粒破碎对缩尺效应的影响,提出了缩尺效应研究中应综合考虑的几个问题。吴杨,黄锦盛 [15] 等对6种不同产地的炉渣颗粒土进行了单颗粒破碎试验,发现炉渣颗粒土的单颗粒强度显著低于天然砂土,具有较大的破碎性。开展了一系列排水三轴剪切试验,研究了颗粒形状、压实度和围压对其剪切特性的影响。我国早年颗粒破碎的研究不够完善,而在某一程度上忽略了与实际工程相结合,脱离了实际施工 [16] [17] [18]。

Table 5. Emergent key word of “grain breakage” in China from 2001 to 2021

表5. 2001~2021年中国“颗粒破碎”突现关键词

4. 结论与展望

本文数据来源自CNKI,对近十年来的有关“颗粒破碎”的相关文献,并对此数据进行了可视化分析,具体可得出以下几点结论。

1) 在最近些年“颗粒破碎”的发文数量与作者群体都有较大的增长,形成了以刘汉龙,乔凯,何想为核心的研究团体,还有以周伟和刘俊等核心研究人员的合作研究网络。此外,对比早年的研究聚类方向而言,从09年之后我国关于“颗粒破碎”的研究聚类类型也有较大提升。在近几年发文数量处于平稳发展的态势,但是研究深度较前些年欠佳,望有关学者对颗粒破碎的研究能更加向上一步。

2) 中南大学土木工程学院,香港科技大学土木及环境工程学系,大连理工大学,中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室,发文量远高于其他机构,说明以上机构在关于“颗粒破碎”领域的研究较为深入,可以将科研成果与其它机构共享,形成更为紧密的合作研究联系网络。

3) 通过聚类分析得出“工程特性”、“直剪试验”和“珊瑚砂”是此学科研究较新的三个方面,在学习此学科的过程中,需要重点关注这几方面。

4) 在未来研究颗粒破碎学科领域中,各个学者和机构之间应该加强合作联系。颗粒破碎的理论项目的研究取决与对颗粒情况的认知深度和对模型建立的精准度。

基金项目

中国水利水电第七工程局有限公司2021年项目资助。

NOTES

*通讯作者。