1. 引言

城市道路网是日常交通出行的载体,而城市道路网的主干道是城市交通出行的最重要通道,承载着城市交通的绝大部分交通量,因此城市交通主干道的通行效率能够决定城市的整体交通出行体验。随着新一代智能交通技术与网联技术的发展,智能网联系统给城市交通主干线协调控制提供了更多更准确的实时交通数据,同时也让道路交通运行主体之间的信息交互更加便捷,改变了传统的交通运行环境,相应的道路交通流特性也会随之改变,因此智能网联环境下的城市交通主干线协调控制需要进一步的深入研究。

近年来在干线协调控制技术的研究中,大量国内外学者都取得了一定的研究成果。传统的城市交通干线协调控制方法主要分为两类,即最大带宽的优化模型和最小延误的优化模型。Little [1] [2] 最先在城市交通干线协调控制中提出绿波带宽的概念,并建立了求解最大带宽的混合整数线性规划模型(MAXBAND);Gartner [3] 在MAXBAND模型基础上建立了一种可变带宽的MultiBand模型,更加适用于干线交通量变化的场景;Abu-Lebdeh [4] 在干线协调控制中考虑了绿信比、相位差和车辆速度等参数,建立了基于动态车速引导的调控方法;Chen [5] 基于路侧可变信息板设备引导道路车速,建立了一种车速引导与动态配时调整的线控方法;王殿海 [6] 利用检测器获取的交通数据优化周期和绿信比参数,采用绿灯延长或提前亮启的方式增加公交通行信号,建立了干线公交优先控制的协调优化模型;曲大义 [7] 基于交叉口车辆排队和消散的特性,建立了不同排队次数的相位差模型,提出了周期时长、相位相序和绿信比的优化策略。随着车联网与车路协同等技术的发展,在智能网联环境基础上,许多学者开展了对车辆主动控制和交叉口信号优化协同调控的研究。Niu [8] 通过智能网联系统获取的实时车辆与交通信号状态,建立了节能驾驶速度引导和绿波速度引导的两种干线协调速度引导方法;Kim [9] 利用智能网联设备获取的车辆到达信息,建立了一种能够动态调整绿波带宽的干线协调控制方法;吴伟 [10] 以主干道的车速与交通量的乘积为目标函数,建立了动态车速与交叉口相位差优化的整合模型;徐建闽 [11],杨晓芳 [12] 以绿波带宽度最大化为目标,通过数解算法求解绿波协调参数,建立了以通行能力最大化为目标的干道瓶颈交叉口双向绿波控制模型;梅朝辉 [13],高志波 [14] 等人同样基于智能网联设备基础上,建立了各自的动态车速诱导与配时优化的集成模型;张明岩 [15] 利用分类控制思想划分车流,分别进行车速诱导,并采用蝙蝠算法进行引导车速点位的优化求解,建立了信号控制和车速诱导的双层规划干线协调控制模型。

综上所述,对于城市交通主干线协调控制的研究中,国内外学者都做过了卓有成效的成果,但无论是车速诱导策略还是信号优化策略都是在时间层面上对主干道交通流的协调控制,并没有结合道路空间层面进行干线协调策略的优化。因此本文基于智能网联技术,针对主干路交通流的时间与空间双重优化,对动态车速诱导与信号优化的干线协调控制方法做进一步探究。

2. 干线协调控制理论与方法分析

城市交通主干线协调控制是指通过一定的设置,对城市主干道上的连续若干信号灯进行协调,使车流在一定方向上按一定的速度行驶,在依次经过这些路口时能够绿灯通行,以达到减少停车与排队次数,优化车辆通行秩序的效果。在判断道路是否采用干线协调控制时,首先需要考虑的交通特性主要有:车辆的到达特性、交叉口之间的距离、街道运行条件、信号相位设置条件、交通流随时间波动等。当满足了干线信号协调控制的基本条件,在进行实际干线协调控制的过程中,常用的主要控制参数有:公共周期、绿信比、相位差和绿波带速度等。合理的干线协调控制系统能够提升道路的利用率、改善交通运行环境,减少交通事故,有效地节约出行者的时间,减少能源消耗,常用的干线协调控制评价指标有:延误、排队长度、停车次数、通行能力、服务水平等。

城市交通主干线协调控制方法主要有最大绿波带法与最小延误法。其中,最大绿波带法又主要分为图解法、数解法、MAXBAND法和MULTIBAND法四种方法。图解法能够把复杂的路网控制变得简单化,通过调整车辆运行的时间–位移关系图,获取最大的绿波带宽度,但忽略了关于单个交叉口信号配时协调性。数解法是通过寻找每个交叉口实际信号位置距最优信号位置的最大挪移量最小来获得最优相位差,但由于交通量统计数据存在误差,且建议车速发布方式等问题,实际效果并不理想。另外,由于最大绿波带法都是基于绿灯的带宽度最大为评价指标,忽略了道路车辆离散的特性以及车辆转弯等影响因素,导致部分绿灯时长被浪费。最小延误法主要是结合其他学科的知识,例如神经网络或模糊控制应用于干线协调控制系统的研究,实现道路车辆在通过干线交叉口的车辆平均延误最小,这类方法主要分析的是停车次数或车辆平均延误与相位差之间的函数关系。综上所述,无论是最大绿波带法还是最小延误法,能否准确预测干线交通量、车辆行驶速度以及车辆的行驶轨迹成为了影响交通干线协调控制方法实际效果的核心因素 [16]。

交通智能网联系统是以先进的检测设备与无线通讯技术为基础,通过车与车、车与路之间的动态实时交通信息交互,在实现道路交通数据采集与融合的基础上对车辆进行主动安全控制和道路的协同管理,使道路交通资源配置得到优化,实现人、车、路一体化智能协同的高效运行,形成以缓解城市道路交通拥堵和降低车辆交通事故率为目标的城市道路智能系统。其主要框架包括智能车载系统、智能路侧系统以及无线通信系统三大体系。在交通智能网联系统中,智能车载与路侧设备能够实时获取车辆的速度、位置以及出行路径等信息,这为干线的每个交叉口动态信号优化提供了契机;车辆与道路的双向通讯使每个车辆的动态车速诱导得到了保障,为提高城市交通主干线协调控制奠定了技术基础。因此,本文在对道路车辆进行组队的策略上结合动态车速诱导与动态信号优化提出一种智能网联环境下城市交通主干线协调控制方法,即车队的动态车速控制与配时优化方法(Dynamic Speed Guidance and Dynamic Signal Timing of Fleet, DSDSF)。

3. 智能网联环境下干线协调控制方法

3.1. 车辆编队策略

利用智能网联设备能够获取主干道上每辆车的出行路径信息,根据其在将要经过的交叉口处行驶方向不同进行标记,分为直行车辆、左转车辆、右转车辆三种类型;为使车辆达到如图1所示的车队(以单向三车道路段为例),即直行车辆与左转车辆在左侧两车道上形成各自若干支车队,右转车辆在最右侧车道上,根据其每辆车的初始相对位置,确定每辆车的换道需求。

Figure 1. Schematic diagram of vehicle formation

图1. 车辆组队示意图

如图2(a)所示,以路段上某一区域车流情况为例,该区域直行车辆数大于左转车辆数,控制中心判定该区域将要形成直行车辆队伍,因此该区域内的左转车辆需要减速换道,换道至最左侧车道,使该区域左转车辆后方的直行车辆能够超车至前方进行跟驰,该左转车辆后方不再有直行车辆跟驰如图2(b)所示。需要换道的车辆在行驶过程中,依次经过减速、换道、间隙控制三个过程。其中,换道减速区与换道区、换道区与间隙控制区之间的分界线并不是固定位置,每一个控制区域的长度是根据不同车辆完成相应控制指令时刻所在的位置决定,需换道的车辆驶入控制区域的初始速度不同,当以相同的减速度减速至换道车速时,所花费的时间和行驶的距离是不同的,不同长度的行驶距离构成了不同长度的换道减速区,因此,每辆换道车辆都有不同长度的换道减速区,而当完成换道减速时所处的位置则是换道区的起始位置。

(a) 左转车辆换道前

(a) 左转车辆换道前  (b) 左转车辆换道后

(b) 左转车辆换道后

Figure 2. Schematic diagram of vehicle lane changing

图2. 车辆换道示意图

3.2. 智能网联环境下车速诱导

将每个车队看作一个整体,把每个车队的头车定义为关键车辆,车队中的其他跟驰车辆为非关键车辆,在车速诱导中,根据车辆到达交叉口时的信号状态,分为加速诱导和减速诱导。车辆加速诱导如下图3(a)所示,在加速诱导过程中,车辆按常规车速v0在绿灯期间到达交叉口,因此车辆可以在位置x1处进行加速至v1,并以v1在绿灯亮启的时刻刚好到达交叉口,具体加速诱导规则如公式(1):

(1)

式中

表示交叉口i与交叉口i + 1之间的相位差,

与

分别表示交叉口i与交叉口i + 1的位置坐标。

车辆减速诱导如下图3(b)所示,在减速诱导过程中,车辆按常规车速v0在红灯期间到达交叉口,因此车辆可以在位置x1处进行减速至v1,并以v1在绿灯亮启的时刻刚好到达交叉口,具体减速诱导规则同公式(1)所示。

(a) 加速诱导示意图

(a) 加速诱导示意图  (b) 减速诱导示意图

(b) 减速诱导示意图

Figure 3. Schematic diagram of vehicle speed induction

图3. 车速诱导示意图

以交通干线协调绿灯相位期间内连续通过交叉口的车辆数最大为车速诱导目标,其中连续通过交叉口的车辆是指不停车通过单个或多个交叉口的车辆。控制目标函数为连续通过交叉口车辆的总和最大化,在优化目标中,需要考虑车辆行驶时间和车辆的停车次数对连续通过车辆数的影响,因此车速诱导综合目标函数具体为公式(2)所示:

(2)

式中T为综合控制目标;m为进行车速诱导的路段数;Nmax为当前路段上所有受速度诱导车辆数,j和k为计数变量;tk(x)为车辆k行驶当前路段的时间;nk(x) = 1为车辆k不停车通过当前路段交叉口,nk(x) = 0为车辆k停车等待至下周期绿灯时间通过当前交叉口;tj(x)为车辆通过当前路段j的总时间;tk(x)、nk(x)、tj(x)中的自变量x包含车速诱导点位xi,i+1(x)和诱导车速值vi,i+1。tj(x)的具体表达式如公式(3):

(3)

3.3. 智能网联环境下信号优化

关于智能网联环境下的信号优化策略,本文采用绿灯早亮和绿灯延长两种方法相结合的方案,实现增加干线协调相位的绿灯时间,同时利用车速诱导方法提升车辆在交通干线协调绿灯相位下的通行量。

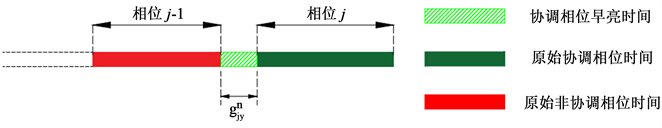

1) 绿灯早亮策略

在智能联网环境下,受车速诱导的车队时刻读取前方交叉口的协调相位信号状态,若前方交叉口的协调相位是红灯状态,并且车队的头车经过车速诱导后到达交叉口时仍然是红灯状态,则车辆到达交叉口时刻比绿灯启亮时刻要早,因此执行干线协调相位绿灯早亮策略;若车辆到达交叉口处为绿灯状态,则车辆能够实现不停车通过前方交叉口,原信号配时方案满足交通干线协调控制需求,保持当前信号配时方案不变。为了降低绿灯早亮策略所调节信号配时对干线协调绿波产生的影响,需保持交叉口的信号周期长度不变,利用如下公式(4)对交叉口非协调相位时间进行压缩,交叉口非协调相位绿灯时长压缩后应不小于0.9饱和度所对应的绿灯时长。

(4)

其中,

表示周期n非信号协调相位i压缩后的绿灯时长;

表示周期n非信号协调相位i压缩前的原信号配时绿灯时长。

非信号协调相位是指信号协调相位的前一相位,非信号协调相位压缩后剩余的时长即为绿灯早亮的最大时长,如图4所示。可提前启亮的最大绿灯时长

具体计算见公式(5):

(5)

Figure 4. Schematic diagram of maximum green light duration

图4. 最大提前启亮绿灯时长示意图

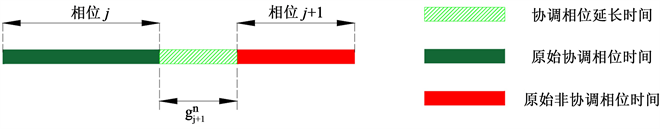

2) 绿灯延长策略

若前方交叉口的协调相位是绿灯状态,但车队的头车经过车速诱导后到达交叉口时为红灯状态,则为了使车队能不停车通过交叉口,因此执行干线协调相位绿灯延长策略。通过延长协调相位绿灯时长增大了协调相位总的绿灯时间,相应的压缩了非协调相位的时长,为使非协调相位的车辆正常行驶,非协调相位绿灯时间同样以公式(4)进行压缩。因此,可延长绿灯的最大时长

具体计算公式同公式(5)。非信号协调相位是指信号协调相位的后一相位,非信号协调相位压缩后剩余的时长即为绿灯延长的最大时长,如图5所示。

Figure 5. Schematic diagram of maximum extendable green light time

图5. 最大可延长绿灯时间示意图

4. 仿真实验分析

4.1. 仿真环境设置

利用VISSIM交通仿真软件的COM接口与MATLAB编程环境搭建仿真实验平台,对提出的智能网联环境下城市交通主干线协调控制方法的正确性与有效性进行验证。以三个连续交叉口组成的城市交通主干线作为仿真对象,道路由西到东方向依次为交叉口1、交叉口2和交叉口3。干线协调交叉口在干线方向上进口道为三个车道,左转车辆和直行车辆均可占用中间车道与左侧车道,右侧车道为右转车道;在支线方向上进口道为两个车道,左侧车道为直左混行车道,右侧车道为右转车道。每个交叉口信号相位都采用三相位对称放行,相位相序依次为东西直行、东西左转、南北直左。

4.2. 实验结果分析

为了验证所提出方法的优越性,将各交叉口单独定时控制与MAXBAND协调控制方法作为对比实验,并以整个干线协调系统中的车辆平均延误、车辆平均停车次数、车辆平均停车时间以及干线上下行平均行驶时间作为评价指标。针对三种不同的城市交通主干线控制方法进行了多次仿真实验,获得的仿真结果如表1所示:

Table 1. Comparison of evaluation indicators of three different control methods

表1. 三种不同控制方法的评价指标对比

由上述仿真数据可知,相对于干线协调的定时控制方法:在MAXBAND协调控制方法下的车辆平均延误时间下降30.5%,而在DSDSF协调控制方法下的车辆平均延误时间降低了48.2%,故DSDSF协调控制方法下的车辆平均延误时间最小;在MAXBAND协调控制方法下的车辆平均停车次数和平均停车时间分别下降29.8%和45.1%,而在DSDSF协调控制方法下的车辆平均停车次数和平均停车时间分别降低了56.8%和64.6%;在MAXBAND协调控制方法下的干线上行和下行车辆平均行驶时间分别下降27.8%和39.1%,而在DSDSF协调控制方法下的干线上行和下行车辆平均行驶时间分别降低了29.7%和43.1%。

通过对以上干线协调控制系统评价指标的分析可看出,基于智能网联环境的DSDSF协调控制方法优于定时控制方法与MAXBAND协调控制方法,其主要是因为所建立的干线协调控制方法利用智能网联系统根据车辆转向进行车辆编队,然后通过对车辆的动态车速诱导与交叉口的动态信号优化,使道路上车辆都能够不停车的连续通过干线交叉口,减小了车辆延误与停车次数,因此有效验证了提出的智能网联环境下城市交通主干线协调控制方法的正确性。

5. 结论

本文在智能网联环境下,建立了一种基于车辆组队的动态车速诱导与信号优化的干线协调控制方法,根据车辆在交叉口处的转向对车辆进行组队,提高了交叉口处的空间资源利用率,尤其在左转车辆较少情况下能够充分利用道路空间;基于智能网联路侧设备与通讯设备获取的车辆与路况信息,对道路车辆进行实时动态车速诱导,以及对交叉口信号的动态优化,使得道路的车辆能够形成饱和车队,且不停车的连续通过干线交叉口,提高了干线协调交叉口的绿灯时间利用率,减少车辆平均延误与停车次数。最后通过仿真实验分析表明,在所提出的干线协调控制方法下的车辆平均延误时间和平均停车次数相对于定时控制方法分别降低了48.2%和56.8%,相对于MAXBAND协调控制方法又分别降低了25.5%和38.5%。因此,所建立的干线协调控制方法对未来城市交通主干线的智能管控具有重要参考意义。

NOTES

*通讯作者。