1. 引言

以计算机技术为核心的虚拟现实技术,可以生成在视、听、触感等方面与一定真实环境相似的数字化环境 [1] 。借助必要的装备,用户在虚拟现实产生的数字化环境中可以产生亲临真实环境的感受和体验,与数字化环境中的对象进行交流互动 [2] 。我国VR技术的研究于20世纪末起步,如今已受到相当的关注。2000年以来,VR技术随着3D计算技术和交互技术的进步进入了新一轮的发展。有着30多年发展历程的VR技术已应用于军事、航空航天、医疗卫生、教育培训、游戏体育、装备制造、城市规划和文化保护等多个领域。科技部和国防科工委将VR技术列为重点攻关项目,该技术也是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》信息技术领域需要重点发展的3项前沿技术之一,同时,国家863计划、国家自然科学基金均对VR技术提出重点支持,2016年,工信部发布《虚拟现实产业发展白皮书5.0》,从国家层面上充分肯定了虚拟现实行业,虚拟现实的元年也被定义为这一年 [3] 。虚拟现实发展前景如此可观,虚拟现实技术的市场也吸引来国内外大中小企业的目光 [4] 。国内学者对虚拟现实技术的应用范围主要包括教育、建筑、娱乐及旅游等主要民用领域,应用领域广泛 [5] 。然而,在VR技术研发和应用中,我国发展VR最大的制约瓶颈在于VR技术人才也极其匮乏以及仍存在许多尚未解决的理论问题和技术障碍 [6] 。

我国关于虚拟现实领域的研究发展迅速,但是目前国内较少有知识网络分析的可视化工具。本文利用可视化分析软件Citespace对虚拟现实领域相关文献进行分析,为虚拟现实领域的研究提供参考价值。

2. 资料与方法

2.1. 资料来源

本文选择了中国知网的“CSSCI”为数据来源,检索条件为主题,将主题设置为“虚拟现实”,时间跨度为2000~2021年,手动删除会议、报纸等无效文献,最终选择了1735篇相关期刊,并以refworks形式导出,将期刊转换成软件可以识别的格式,成功转换的期刊在output和data文件夹。

2.2. 研究方法与研究工具

本文的研究工具为美国德雷塞尔大学陈超美博士开发的CiteSpace软件,该软件是一款信息可视化软件,应用Java语言开发,使用它可以探寻特定研究领域的研究热点以及发展趋势 [7] 。本文通过文献计量法,从发文量、作者、发文机构、研究主题四个维度对近21年的虚拟现实文献进行研究分析。凭借CiteSpace软件制作出作者共线图、机构共线图以及关键词相关的七张图,可以直观显示出发文数目较多的学者、机构及其合作程度、研究重点及其变化趋向,从而为研究虚拟现实领域提供方向。本文采用的CiteSpace软件版本为6.1.R6.64_bit。

3. 结果分析

3.1. 发文量分析

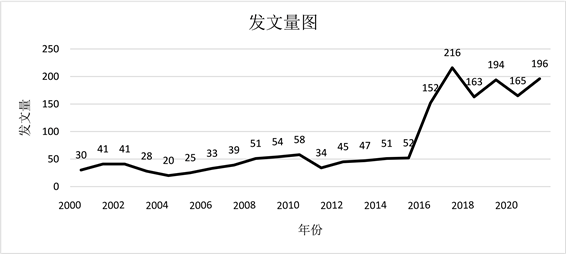

历年文献发文量反映了我国虚拟现实研究领域的理论水平和发展速度,由图1可以看出,国内对虚拟现实领域的研究从2000年的30篇到2004年的20篇,波动趋势平缓。从2006年到2010年文献量稳定增长,在2011年下降到34篇。2012年以后国内虚拟现实的研究呈快速上升趋势,在2017年达到了峰值216篇。究其原因,2016年虚拟现实的重要地位在工信部发布的《虚拟现实产业发展白皮书5.0》中得以确定,引发了学术界虚拟现实研究的热潮。文献发表数量在2018年之后有所波动,但整体数目依然是处于增长态势。

Figure 1. Statistics on the number of virtual reality research literature in China since 2000

图1. 2000年以来我国虚拟现实研究文献数量统计

由表1可以看出,2000~2021年虚拟现实领域发文量主要集中在《中国电化教育》《电化教育研究》《现代教育技术》《当代电影》等期刊上。其中《中国电化教育》发文量最多,为73篇。其次《电化教育研究》发文量69篇,《现代教育技术》发文量65篇。

Table 1. The number of articles published by core journals

表1. 核心期刊发文量

3.2. 发文作者分析

为了研究作者之间合作关系,设置节点为“Author”,时间为2000~2021年,生成作者合作网络图谱(见图2)。图中左上角的“N = 626, E = 195”这两项数据,其中的“N”代表节点,即作者出现的位置节点。作者的字号越大,表明该作者在所选文献中出现的频率越高。“E”代表连线,节点之间的连线代表作者之间的联系,连线越粗,说明他们在同一篇文献中出现的频率越高,合作也就越密切 [8] 。作者合作图谱中出现了626个节点,连线为195条,网络密度0.001,作者合作网络较为稀薄。主要形成了以李小平、陈建珍、张琳、张少刚、赵丰年以及王晰巍、王铎和高楠、刘革平和赵蕴华三组研究合作网络,李小平和高楠两位研究者为高产学者。由图2可以看出,整体上作者之间较为分散。作者之间可以加强沟通交流,促进该领域发展。

Figure 2. Atlas of cooperation between authors

图2. 作者合作网络图谱

由表2可以看出,发文量最多的是学者“李小平”,发文量为7篇。学者“高楠”、“王铎”、“王晰巍”发文量为6篇,学者“张琳”、“车琳”、“宋元林”、“刘沛林”、“张之沧”发文量为5篇,学者“刁舜”发文量为4篇。

Table 2. The number of articles published by authors on virtual reality in 2000~2021

表2. 2000~2021年虚拟现实领域作者发文量

3.3. 发文机构分析

在CiteSpace操作界面,节点类型设置为机构(Institution)进行可视化分析,得到如图3的发文机构合作网络图谱。“N = 558”代表2000~2021年虚拟现实领域共有558个机构发文,“E = 173”代表有173条连线,密度为0.0011,各机构间的合作关系较少。由图3可知机构图分布出现明显的集聚效应,说明2000~2021年虚拟现实领域学术研究成果集中于少数研究机构。结合表3可知,发文量最多的机构是清华大学新闻与传播学院,共20篇。其次是中国传媒大学发文量17篇,中国人民大学新闻学院发文量16篇,哈尔滨工业大学媒体技术与艺术系发文量14篇,华东师范大学教育信息技术学系发文量13篇,武汉大学信息管理学院发文量11篇,北京师范大学新闻传播学院和中国传媒大学戏剧影视学院发文量皆为10篇,华中师范大学教育信息技术学院和吉林大学管理学院发文量皆为9篇。

Figure 3. Atlas of cooperation between institutions

图3. 发文机构合作网络图谱

Table 3. The number of articles published by institutions on virtual reality in 2000~2021

表3. 2000~2021年虚拟现实领域机构发文量

3.4. 关键词共现分析

关键词高度凝练和总结了文章内容,视文章核心思想的反映。将CiteSpace的操作界面的节点类型选择为关键词(Keyword),对所选文献进行可视化分析,得到关键词共现网络。在关键词共现网络中,关键词频次越高,其成为研究热点的可能性越大 [9] 。如图4,其中“N = 709”,“E = 814”,密度为0.0032。图4中出现了“虚拟现实”、“增强现实”、“人工智能”、“图书馆”等字号较大的关键词,这表明这些词在2000~2021年有关虚拟现实领域的1735篇核心文献里出现的次数较多。结合表3可知,“虚拟现实”出现了518次,“增强现实”出现了51次,“人工智能”出现了50次,“图书馆”出现了25次,

Figure 4. Atlas of cooperation between keywords

图4. 关键词共现图

代表了这一阶段国内虚拟现实领域的研究热点。但图4中还出现了其他字号相对较小的关键词,如“网络”、“可视化”等,说明其他的话题仍有学者在关注,2000~2021我国虚拟现实领域的研究排名前十的高频关键词见表4。根据关键词共现图,按照相关算法进行聚类总结,得到如下图5的关键词聚类图谱。聚类间的结构特征在聚类图谱中得以体现,同时可以获取突出关键节点及重要连接 [10] 。关键词的聚类图谱可以表明该领域的不同研究关注点,CiteSpace依据网络结构和聚类的清晰度,提供了模块值Q值和平均轮廓值S值两个指标。当Q值 > 0.3,S值达到0.7,就可认为聚类结果显著、令人信服。图5左上角的数据显示Q值 = 0.7576,S值 = 0.9588,图中共有9个聚类标签。如表5所示,聚类标签为共现网络中的关键词。聚类中包含的关键词越少,该聚类序号的数字越大。反之,聚类数字越小。

Table 4. High-frequency keywords and centrality

表4. 高频关键词与中心性

3.5. 虚拟现实领域研究热点及变化趋势

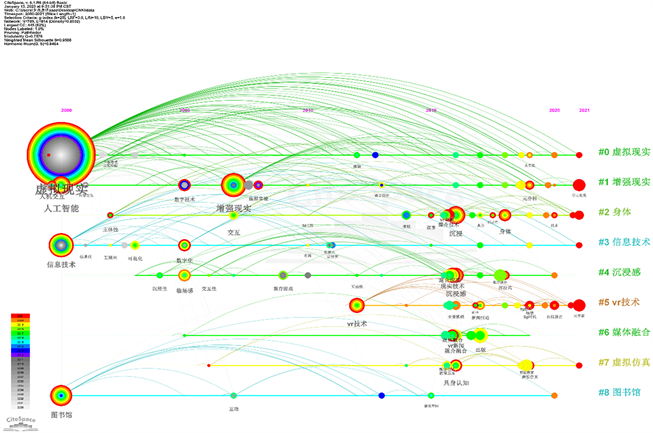

根据关键词共现图,可以得到如图6的关键词时间线图。该图谱可以反映关键词的发展情况,可以帮助研究者了解关键词演进的时间路径。由图6可以看出,人工智能、信息技术以及人机交互都是虚拟现实领域的研究热点内容。

Figure 6. 2000~2021 virtual reality timeline knowledge map

图6. 2000~2021年虚拟现实领域时间线知识图谱

根据关键词共现图,得出图7所示的关键词突现图,突现词代表了某个关键词变量在短时间内发生了较大变化。图7中显示了人工智能、教育游戏、数字技术等21个关键词,虚拟现实领域的研究内容不断丰富。2001~2003,大家关注城市规划;2004~2010,大家关注网络、虚拟实践、数字技术等;2011~2017,大家关注虚拟世界、增强现实、媒介融合等;2018~2021,大家关注人工智能、VR技术、元分析等。

Figure 7. 2000~2021 virtual reality keyword emerging words

图7. 2000~2021年虚拟现实领域关键词突现图

4. 主要结论

本研究基于中国知网CNKI中2000~2021年国内虚拟现实领域“CSSCI”期刊的文献,凭借CiteSpace软件,对国内虚拟现实领域进行可视化分析,得出以下结论:

第一,国内虚拟现实领域研究文献的总量持续增长,随着各项支持虚拟现实产业发展政策的落地,相关研究文献会在相当长的一段时间内继续增长。

第二,作者共线图和机构共线图显示,我国虚拟现实领域已形成较有影响力的学者和机构,但是学者之间和机构之间的合作不够紧密,学者与院校之间缺少交流与沟通。未来应加强作者之间以及机构之间的合作,以促进该领域的发展。

第三,虚拟现实领域的研究主题较为分散,人工智能受到持续关注。随着近几年随着经济全球化进程加速和知识经济的兴起以及2021年元宇宙概念在全球爆火,研究热点逐渐转向VR技术、增强现实和元分析。

5. 结语

回顾近21年来虚拟现实研究领域的相关文献,可以看出,总体而言,我国的虚拟现实研究正处于蓬勃发展阶段。不仅每年发表的论文数量呈线性增长,而且发表的期刊也呈现多元化。但也能看出其研究力量的分布也非常不均衡,核心研究机构多为高校,研究者以及机构间尚未形成合作研究态势。

机遇与挑战并存的数字化时代,我国经济处于创新驱动高质量发展阶段,对于新兴产业的加强前瞻部署和发展,不仅关乎我国在国际竞争格局中的地位,而且关系到我国第二个百年奋斗目标的实现 [11] 。作为未来产业核心技术的虚拟现实技术,对未来产业的发展有着举足轻重的作用。在科技强国的理念下,我国在科技方面的研究有着巨大的投入 [12] 。

虚拟现实核心技术和基础研究薄弱是目前我国面临的现实,我们可以通过“避实就虚”加大虚拟现实技术的应用研发投入,着重加大对游戏体育、医疗卫生等技术实力比较强领域的产品开发 [13] 。一方面需要加强研制具有较高智能化程度的生产工具,另一方面高素质人才的支持对于推动虚拟现实产业快速发展很有必要 [14] 。因此,国内科研机构和高等院校应有相应的扶持和指导,设立有关VR项目和专业,加强培养VR专业人才 [15] 。多层次的人才体系得以建立,国内虚拟现实领域的创新发展也相应地得到智力支持。