1. 引言

沉积相对于碳酸盐岩储层的发育至关重要,高能相带是优质储层发育的关键因素 [1] 。以四川盆地中二叠统栖霞组为代表的天然气藏,受沉积相发育及断裂控制明显 [2] [3] ,目前已钻井主要分布于川西北龙门山前、川西南和川中地区,其中双鱼石构造栖霞组控制储量810亿方,已实现天然气规模性开采 [4] [5] 。川西南平落坝地区平探1钻井二叠系栖霞组试气66.86万方/日 [6] ,井研犍为地区普仁1井栖霞组钻遇39米白云岩储层,川中地区高石001-X45井台内栖霞组滩相储层测试获日产气162万方 [7] [8] ,显示栖霞组滩相储层勘探具有巨大潜力。而川西大邑地区与上述川西北和川西南突破井同属川西二叠系栖霞组台缘滩有利区,位于有利区带的中心,勘探潜力巨大,但勘探程度较低,目前尚无钻井,已发表的相关研究也很少,一旦突破,有望形成川西地区的规模性气藏,可为油气资源接替上产提供有效支撑。

近年来,对于栖霞组储层的研究主要集中在白云岩化作用发生的时期及流体来源。主要的观点认为,栖霞组储层受到构造热液改造,从而发生热液白云岩化作用,形成大规模的白云岩地层 [9] [10] [11] 。然而,栖霞组白云岩发育厚度较薄,单层厚几厘米到十几米,厚度变化较大,且分布不连续,具有很强的非均质性,与断裂裂缝发育的直接相关性较弱 [12] ,实际情况与前人认为的断控热液型观点还有较大差异。因此,关于栖霞组储层还具有较强的争议性,需要进行深入的研究,从而寻找优质储层发育的主控因素和发育规律。

本次研究基于四川盆地大邑及周缘地区野外露头上栖霞组地层的详细观察和精细取样,对于栖霞组储层开展系统的岩石学和地球化学研究,通过普通薄片、阴极发光、碳氧同位素等测试手段进行的详细分析,确定了储层发育主控因素,从而建立了储层发育模式。

2. 地质背景

Figure 1. Sedimentary facies map of the second member of Qi Formation in Sichuan Basin and Comprehensive column diagram of Dayi Dafeishui outcrop

图1. 四川盆地栖二段沉积相平面图及大邑大飞水剖面综合柱状图

川西中二叠世岩相古地理特征与扬子板块构造演化紧密相关,大邑地区位于四川盆地西部,属扬子板块的西北缘。大邑地区在栖霞组沉积时期,主要发育台地边缘相。该地区栖霞组分布较稳定,可分为早期栖一段和晚期栖二段,栖一段水体较深,栖二段水体较浅。栖一段沉积期主要发育斜坡沉积,厚度介于44~67 m,岩性为深灰–灰黑色中至厚层状生屑灰岩夹泥质生物碎屑微晶灰岩,下部泥质含量较高,生物碎屑以介形虫为主;栖二段为大规模成滩期沉积,发育生屑滩、砂屑滩,横向分布稳定可对比,厚度介于54~70 m,为浅灰–褐灰色厚层–块状亮晶生屑灰岩,生物碎屑以有孔虫、珊瑚、苔藓虫为主。栖二段岩石质纯,局部发生白云岩化,形成灰白色–浅灰色白云岩、云质灰岩。结合野外剖面及钻探成果,栖二段台缘滩沿大邑、都江堰、绵竹、安县一带大面积分布,盆外发育陆棚相沉积,向盆内逐渐过渡为开阔台地沉积,台内滩呈散点状分布,如图1所示。

3. 储层岩石学特征

通过对于野外露头的详细观察,川西大邑地区栖霞组储层主要为白云岩发育段,灰岩和云质灰岩均较为致密。基于岩石的宏观特征,栖霞组白云岩储层主要分为三种类型:砂糖状厚层白云岩、岩溶缝洞白云岩和斑马状白云岩。在大邑大飞水剖面上,砂糖状厚层白云岩主要发育在栖二段上部,厚约3 m,呈层状,岩石表面可见褐色油苗(图2(a))。岩溶缝洞白云岩不均匀地分布在地层中,呈斑块状,缝洞宽1~2 cm,洞内填充物呈乳白色(图2(b))。斑马状白云岩主要发育斑马状构造,由灰色基质白云岩和充填于裂缝中的乳白色白云岩组成(图2(c))。

(a) 砂糖状厚层白云岩,栖二段,大邑大飞水;(b) 岩溶缝洞白云岩,栖二段,大邑大飞水;(c) 斑马状白云岩,栖二段,大邑大飞水;(d) 细–中晶白云岩,白云石边缘具有港湾状特征,发育粒间孔,栖二段,大邑大飞水;(e) 斑马状白云岩由细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物组成,溶洞中充填白云石胶结物,栖二段,大邑大飞水;(f) 溶洞中充填的白云石胶结物呈鞍形,晶体表面发生弯曲呈镰刀状,阴极发光下由内向外呈亮红–暗红色。

(a) 砂糖状厚层白云岩,栖二段,大邑大飞水;(b) 岩溶缝洞白云岩,栖二段,大邑大飞水;(c) 斑马状白云岩,栖二段,大邑大飞水;(d) 细–中晶白云岩,白云石边缘具有港湾状特征,发育粒间孔,栖二段,大邑大飞水;(e) 斑马状白云岩由细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物组成,溶洞中充填白云石胶结物,栖二段,大邑大飞水;(f) 溶洞中充填的白云石胶结物呈鞍形,晶体表面发生弯曲呈镰刀状,阴极发光下由内向外呈亮红–暗红色。

Figure 2. Reservoir petrological characteristics of Qixia Formation in Dayi area, western Sichuan

图2. 川西大邑地区栖霞组储层岩石学特征

根据白云石的晶体结构和大小,栖霞组白云岩储层主要分为细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物。白云岩储层的基质主要由细–中晶白云石组成,白云石晶体具有雾心亮边特征,呈半自形–它形,晶体大小在100~500 μm之间,晶体边缘具有港湾状特征,发育粒间孔和溶洞(图2(d))。中–粗晶白云石主要在岩溶缝洞白云岩和斑马状白云岩中发育,晶体大小250 μm,呈它形结构(图2(e))。白云石胶结物主要发育在白云岩缝洞中,常见鞍形白云石,晶面呈弯曲镰刀状,阴极发光下呈亮红色,晶体边缘颜色变暗,呈暗红色(图2(f))。

4. 碳氧同位素特征

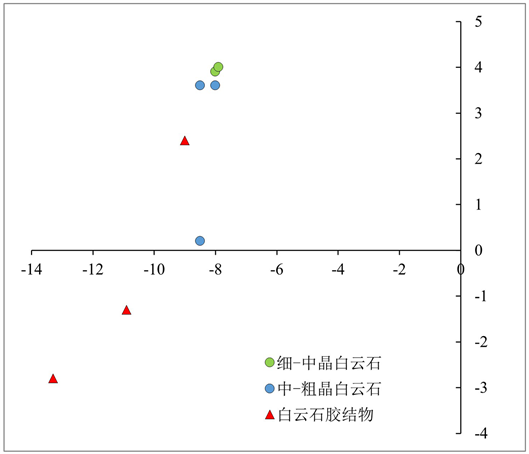

在岩石学分类的基础上,本次研究对于栖霞组的细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物进行了碳氧同位素分析(图3)。细–中晶白云岩和中–粗晶白云石的δ13C(VPDB)在0.2‰~4.0‰,均为正值,基本都处于二叠纪同期海相碳酸盐岩δ13C(VPDB)的变化范围内 [9] [10] 。部分白云石胶结物的δ13C(VPDB)明显负偏,可能受到了热流体影响。细–中晶白云岩的δ18O(VPDB)在−8.0‰~−7.9‰之间,中–粗晶白云石的δ18O(VPDB)在−8.5‰~−8.0‰之间,相较于细–中晶白云岩略有负偏,但均处于二叠纪海水范围内 [13] [14] 。白云石胶结物的δ18O(VPDB)在−9.0‰~−13.3‰之间,负偏明显,低于二叠纪海水范围。

Figure 3. Geochemical characteristics of Qixia Formation reservoir in Dayi area, western Sichuan

图3. 川西大邑地区栖霞组储层地球化学特征

5. 储层主控因素及发育模式

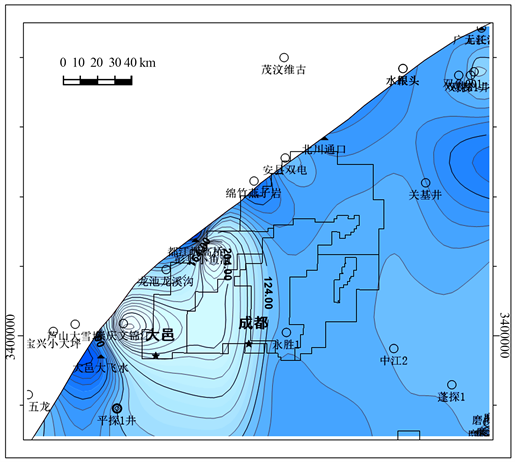

优质储层的发育往往受控于多种因素,有利沉积相带、古地貌以及白云岩化作用均控制着栖霞组优质储层的形成 [15] 。栖霞组沉积末期,四川盆地发生多次大规模海退,海平面下降造成水体较浅,发育高能颗粒滩相沉积,为优质储层的形成提供良好的物质基础 [16] 。岩石薄片上观察到的晶体结构特征,反映了川西大邑地区栖霞组储层在沉积期处于高能相带上,为成岩后期发生白云岩化和岩溶作用奠定了物质基础。通过对于整个四川盆地栖霞组钻井的统计分析,做出栖霞组地层残余厚度图,大邑地区位于栖霞组沉积期古地貌高部位,地层向北、向东方向逐渐减薄(图4)。白云岩发育程度受控于滩相地层沉积后的暴露程度,暴露时间长更有利于白云岩化。综上所述,高能滩相对于栖霞组储层的发育起到了关键作用。

从岩石同位素看,大邑大飞水栖霞组白云岩的δ13C(VPDB)在0.2‰~4.0‰,均为正值,基本都处于二叠纪同期海相碳酸盐岩δ13C(VPDB)的变化范围内,细–中晶白云岩和中–粗晶白云石δ18O(VPDB)均处于二叠纪海水范围内,表明形成细–中晶白云岩和中–粗晶白云石的白云岩化流体主要为海源流体。结合显微镜下白云石的雾心两边的典型形态,表明早期白云岩化主要发生在浅埋藏期。细–中晶白云石的晶体边缘具有港湾状特征,并且还发育粒间孔,说明岩溶作用发生在白云岩化作用后,对栖霞组储层具有建设性改造作用。部分中–粗晶白云石相较于细–中晶白云石略有负偏,白云石胶结物的δ18O(VPDB)明显低于二叠纪海水范围,说明受到了壳源热流体改造。结合露头上斑马纹状的特征,表明后期热流体沿断裂裂缝进入岩石,岩石受到水压破裂形成黑白交错的斑马纹。

综合岩石学特征及成岩演化阶段,区内白云岩化流体为海源流体,浅埋藏期白云岩化是川西南部栖霞组白云岩储层形成的关键;高能颗粒滩沉积的台缘滩相是白云岩形成的物质基础,沉积相控制了白云岩储层在纵横向上的宏观展布特征。

Figure 4. Residual thickness map of Qixia Formation in Dayi area, western Sichuan

图4. 川西大邑地区栖霞组残余厚度图

综上所述,川西大邑地区栖霞组储层主要经历三个阶段:第一阶段为沉积成岩期,先后沉积了早期的斜坡相栖一段泥晶灰岩和栖二段开阔台地相生屑颗粒灰岩,浅埋藏期局部发生白云化作用而发育细–中晶白云石和中–粗晶白云石;第二阶段为栖霞组沉积后岩溶作用,栖二段局部地区受到岩溶作用改造,颗粒间产生裂隙溶洞;第三阶段为后期热液改造作用,栖霞组地层经热流体改造发生白云岩化作用,中–粗晶白云岩受到热液改造,裂缝溶洞内充填白云石胶结物(图5)。

6. 结论

通过对川西大邑地区中二叠统栖霞组储层进行薄片观察、阴极发光观察以及精确取样进行的碳氧同位素测试分析,本次研究得到以下认识:

1) 栖霞组白云岩储层主要分为三种类型:砂糖状厚层白云岩、岩溶缝洞白云岩和斑马状白云岩。根据白云石的晶体结构和大小,栖霞组白云岩储层主要分为细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物。

2) 栖霞组细–中晶白云岩、中–粗晶白云石和白云石胶结物的δ13C(VPDB)基本都处于二叠纪同期海相碳酸盐岩δ13C(VPDB)的变化范围内,细–中晶白云岩、中–粗晶白云石的δ18O(VPDB)也都处于二叠纪同期海相碳酸盐岩δ18O(VPDB)变化范围内,部分白云石胶结物的δ13C(VPDB)和δ18O(VPDB)明显负偏,可能受到了热流体影响。与前人研究观点不同之处在于:白云岩化作用流体主要为浅埋藏期的海水,而非晚期高温热液,且热液作用仅发生在局部地区。

3) 川西大邑地区栖霞组储层主要经历三个阶段。白云岩化流体为海源流体,浅埋藏期白云岩化是川西南部栖霞组白云岩储层形成的关键;高能颗粒滩沉积的台缘滩相是白云岩形成的物质基础,沉积相控制了白云岩储层在纵横向上的宏观展布特征。

Figure 5. Reservoir development model map of Qixia Formation in Dayi area, western Sichuan

图5. 川西大邑地区栖霞组储层发育模式图

项目来源

国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目(U19B6003);中国石化科技部项目《川西深层海相天然气成藏条件与勘探新领域评价》。