1. 引言

高中信息技术课程标准是教材编写和修订、教师进行教学设计以及开发评估工具的重要依据,在整个教学过程中起着举足轻重的作用。教师教学用书是连接课程标准与学生所学教材之间的桥梁。教师教学用书影响着教师进行教学内容的选取、教学重难点的讲解和教学策略的选择,是教师在接受教学培训之外的重要参考资料,是教师按照课程标准实施教学的重要依据。根据新课程标准(2017年)出版的最新高中信息技术教师教学用书应该更加契合学生的创新能力和实践能力的培养,也对教师教学能力提出了更高的要求,因此教师面临新的挑战。这就要求教师在授课时要根据课堂的实际情况灵活地选择教学活动,完成教学项目。

文献分析表明,我国对于课程标准和教材的一致性分析进行了广泛的研究,主要集中在学业评价、高考试题或学业水平考试试题、教科书以及教材习题方面,对于课程标准与教师教学用书的一致性分析相对较少 [1]。教师教学用书是构建教师、学生、文本三者的友好对话的中介,在此背景下对课程标准和新版高中信息技术教师教学用书进行一致性分析,对促进核心素养的落实、提升高中信息技术教学的质量以及未来教材的编写具有重要价值和意义。

2. 研究过程设计

(一) 研究对象的选择

高中信息技术教师教学用书有多种不同的版本,山东省有45.31%左右的高中使用了教育科学出版社的教材,所以此教材在山东省使用较为广泛 [2]。本研究依据2017年中华人民共和国教育部制定的《普通高中信息技术课程标准》(以下简称“课程标准”),对教育科学出版社于2019年出版的(以下简称“教科版”)《信息技术必修2》信息系统与社会教师教学用书(以下简称“教师教学用书”)进行一致性分析。

(二) 研究工具的选择

我国对教材与课程标准的比较研究以定性归纳为主,实证量化分析较少 [3]。本研究采用波特(Poter)等人研发的SEC一致性分析范式,此范式在国际上得到广泛认可并具有一定的影响力 [4]。能够适用于多种教育体系,可以比较分析不同教育要素之间的关系,关注教学内容与课程标准的一致性,对抽象的要素进行量化分析 [5] [6]。

SEC一致性分析的一般步骤为:首先确定描述内容主题的“描述符”,并通过描述符来构建一个“内容主题 × 认知水平”的二维矩阵 [7]。其次对矩阵中的单元格进行赋值。再次为了更加科学地对数值进行比较,需要对二维矩阵中的单元格进行标准化处理。即计算出各单元格数据在总数中所占的比率,所有单元格数据所占比率之和为1。最后使用波特一致性系数计算公式计算矩阵的波特一致性系数P值。计算公式如下:

公式中的X和Y分别代表两组需要进行一致性分析的研究数据,在本研究中X代表经过标准化处理的课程标准,Y代表经过标准化处理的教师教学用书。n代表二维矩阵中的单元格总数,例如本研究构建的矩阵是一个5 × 6的二维矩阵,所以n的值为30。i代表1~30之间的所有数值。波特一致性系数P值的取值范围为[0, 1],计算所得的P值越大代表进行一致性分析的数据一致性越高,反之越低。若P = 1,则说明两组数据的一致性完全相同,若P = 0,则说明两组数据的一致性完全不同。

(三) 一致性分析框架的构建

学习目标是教师教学的参考依据之一,也是重难点知识确定的依据,教师用书对每一课时的学习目标都进行了详细的阐明。新版教师教学用书采用项目式教学,并明确了项目目标。教师授课时可以根据课堂的实际情况灵活地选择教学活动,完成教学项目。因此新版教师教学用书与课程标准的一致性从学习目标和项目目标两个方面进行分析。

基于SEC一致性模式的要求,一致性分析框架包括内容主题维度和认知水平维度。因此本研究既从内容主题维度分析学习目标与课程标准的一致性和项目目标与课程标准的一致性,又从认知水平维度分析学习目标与课程标准的一致性和项目目标与课程标准的一致性。

1. 内容主题

按照教师教学用书的单元名称进行划分,教师教学用书共分为五个单元,同时课程标准与教师教学用书在单元内容方面是可以一一对应起来的。综合考虑,内容主题相应地划分为五个维度,分别为:“信息系统的组成”、“信息系统的集成”、“信息系统的设计与开发”、“信息系统的安全”、“信息社会的建设”。

2. 认知水平

修订后的布鲁姆认知目标分类学将认知领域分为记忆、理解、运用、分析、评价、创造六个层次。因此本研究依据修订后的布鲁姆认知目标分类学将二维矩阵中的认知水平也划分为对应的六个层次,分别是:记忆、理解、运用、分析、评价、创造。

经过综合分析,本研究将教师教学用书的学习目标所涉及到的行为动词和课程标准中所涉及到的行为动词根据修订后的布鲁姆认知目标分类学进行归类,计算出每个单元格认知层次的学习目标数量。行为动词的划分依据参照了皮连生翻译的布鲁姆教育目标分类学修订版(简缩本)以及吴刚平对行为动词的探讨(在知识目标水平上分为了解水平、理解水平、应用水平)并进行了对比分析 [8] [9]。教师教学用书的学习目标中出现的所有行为动词所属的认知水平,具体见表1。

Table 1. The cognitive level of action verbs

表1. 行为动词所属的认知水平

这样就构建了一个5 × 6的一致性分析框架的二维矩阵,具体见表2。对教师教学用书和课程标准进行内容分析完毕之后,将分析结果填入相应的单元格,这样就可以完成二维矩阵的填写。

Table 2. Conformance analysis framework

表2. 一致性分析框架

(四) 对教师教学用书和课程标准的编码

1. 对教师教学用书进行编码

(1) 对学习目标进行编码

在编码之前将学习目标进行划分,比如“2.1计算机系统的组成”中第一个学习目标“知道计算机系统的主要组成部分,能够描述其基本工作原理”,此学习目标可以将逗号前后划分为两部分。根据行为动词的划分,完成学习目标的二维框架。例如将学习目标中的“理解不同功能类型信息系统的基本工作原理”定义为“理解”层面;“知道子网掩码的功能及网关的作用”定义为“记忆”层面。由此得到了教师教学用书学习目标的编码结果,例如“信息系统的组成”的学习目标在记忆水平有3个,在理解水平有2个,在分析水平有1个。得到教师教学用书学习目标编码结果表,具体见表3。

Table 3. Results of learning target coding in teachers’ teaching books

表3. 教师教学用书学习目标编码结果

对表3中的数据进行标准化处理,计算出单元格中的数据总和为80,再将每个单元格中的数据分别除以数据总和80,得到对应的在数据总和中的占比,各单元格占比之和为1。例如,“信息系统的组成”的学习目标在记忆水平上有3个,进行标准化处理后得到的数据计算过程为3 ÷ 80 = 0.0375。由于得到的数据最后一位小数为5,四舍五入之后会造成各单元格占比之和大于1的现象,因此保留4为小数。例如“信息系统的组成”的学习目标在记忆水平的占比为0.0375,在理解水平的占比为0.025,在分析水平的占比为0.0125。得到教师教学用书学习目标编码比率表,具体见表4。

Table 4. Learning target coding ratio of teachers’ teaching books

表4. 教师教学用书学习目标编码比率

(2) 对项目目标进行编码

依据以上与学习目标相同的编码方法,对教师教学用书项目目标进行标准化处理,得到教师教学用书项目目标编码比率表,具体见表5。

Table 5. Project target coding ratio of teachers’ teaching books

表5. 教师教学用书项目目标编码比率

2. 对课程标准进行编码

对课程标准数据编码之前,按照行为动词将课程标准逐条拆分(将一整条课程标准拆分成多个),进行课程标准的编码。编码数据例如“描述信息社会的特征”定义为“记忆”水平;“借助软件工具与平台开发网络应用软件”为“创造”水平。因此依据以上与学习目标相同的方法,对课程标准进行标准化处理,得到课程标准编码比率表,具体见表6。

Table 6. Curriculum standard coding ratio

表6. 课程标准编码比率

3. 研究结果分析

基于SEC一致性分析模式所构建的一致性分析框架,分别从总体水平、内容主题维度和认知水平维度三个方面对课程标准与教师教学用书进行一致性分析。

(一) 教师用书与课程标准的总体一致性分析

将表4和表6中的数据代入波特一致性系数计算公式,得到学习目标与课程标准的波特一致性系数P1 = 0.762。同理,将表5和表6中的数据代入波特一致性系数计算公式,得到项目目标与课程标准的波特一致性系数P2 = 0.701。在进行一致性比较之前,先要确定一致性系数P在0.05水平上的显著性P0。只有当一致性系数P > P0时两者才具有统计学水平上的显著性。采用matlab软件中的unidrnd函数随机获取两个5 × 6的二维矩阵,计算出一个P值,并将此过程重复20000次,得到达到0.05显著性水平的参考值P0为0.752 [10]。

因此可以看出教师教学用书的学习目标与课程标准的一致性系数P1 > P0,具有统计学水平上的一致性,项目目标与课程标准的一致性系数P2 < P0,不具有统计学水平上的一致性。

(二) 教师教学用书与课程标准在内容主题维度的一致性分析

根据一致性分析的要求,分别将学习目标、项目目标与课程标准在内容主题维度所占比率相加,得到三者在内容主题维度所占的比率之和,绘制出学习目标、项目目标和课程标准的认知水平维度比率图。例如在课程标准中“信息系统的组成”所占比率为0.1,结果如图1所示。对各部分进行单独分析时,差值若小于0.05,说明两者所占比率差异不大,差值若大于0.05,说明两者所占比率存在一定的差异 [11]。

学习目标在“信息系统的集成”维度所占的比率最高,达到了0.45。在“信息系统的安全”维度所占的比率最低,仅为0.0625。学习目标与课程标准在“信息系统的组成”、“信息系统的集成”、“信息系统的设计与开发”、“信息系统的安全”、“信息社会的建设”的差异分别为0.025、0、0.0125、0.0125、0.0245。在“信息系统的集成维度”,课程标准所占的比率要高于学习目标,在“信息社会的建设”维度两者相反。学习目标与课程标准在内容主题维度的差值都小于0.05,两者存在较小的差异,一致性较高。

项目目标与课程标准在“信息系统的组成”、“信息系统的集成”、“信息系统的设计与开发”、“信息系统的安全”、“信息社会的建设”的差异分别0.032、0.13、0.034、0.093、0.0245。项目目标与课程标准在“信息系统的组成”、“信息系统的设计与开发”、“信息系统的建设”三个维度存在较小的差异,一致性水平较高,在“信息系统的集成”、“信息系统的安全”两个维度存在较大的差异,一致性水平较低。

Figure 1. Content topic dimension ratios of learning objectives, project objectives, and curriculum standards

图1. 学习目标、项目目标和课程标准的内容主题维度比率图

(三) 教师教学用书与课程标准在认知水平维度的一致性分析

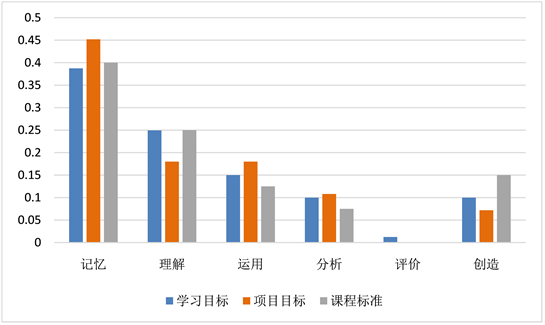

根据一致性分析的要求,分别将学习目标、项目目标与课程标准在认知水平维度所占比率相加,得到三者在认知水平维度所占的比率之和,绘制出学习目标、项目目标和课程标准的认知水平维度比率图,如图2所示。三者在认知水平维度上总体处于下降趋势。

Figure 2. Cognitive dimension ratio of learning goals, project goals and curriculum standards

图2. 学习目标、项目目标和课程标准的认知水平维度比率图

学习目标与课程标准在“记忆”、“理解”、“运用”、“分析”、“评价”、“创造”六个水平上的差异为0.0125、0、0.025、0.025、0.0125、0.05。学习目标与课程标准在认知水平的六个维度上存在较小差异,一致性水平较高。

项目目标与课程标准在“记忆”、“理解”、“运用”、“分析”、“评价”、“创造”六个水平上的差异为0.052、0.07、0.055、0.023、0.078。项目目标与课程标准在“记忆”、“理解”、“运用”、“创造”水平上存在较大差异,一致性水平较低,在“分析”水平上存在较小差异,一致性水平较高。

4. 结论与启示

(一) 研究结论

1. 项目目标的灵活性要强于学习目标

项目目标在五个内容主题维度与课程标准均存在着比学习目标更大的差异。项目目标的编写更容易受到教材编写者自身主观因素的影响,学习目标则更贴近于课程标准。项目目标的灵活设计也影响着教师的教学,教师可以根据课堂实际情况选择合适的教学项目以灵活地进行教学。例如“信息系统的组成与功能”是本书的第一单元,在内容上起着统领作用,是教学内容的基础和前提。如果学生基础没有扎牢固,将影响后续的学习。

2. 项目目标的编写不够明确具体,与课程标准差异较大

从前面的分析可以看出,进行项目目标的设计时,项目目标的具体性不如学习目标,较为笼统。项目式学习的特点也使得项目目标本身比学习目标更加综合,但项目目标与课程标准存在较大差异。项目目标设置了许多可供选择的教学活动,以期达到不同的目标,但是设置的内容相对于课程标准来说略多。在“信息社会的建设”维度,较少涉及理论知识,更加倾向于提升学生的能力,通过不同的教学事件来达到这些目的。在不同教学事件中,又有不同的要求,所以教学内容会高于课程标准。“信息系统的集成”是本书的重点和难点,使用了大量的篇幅来进行知识的讲解,每一小节又根据实际情况设置了不同数目的课时以供选择。有的设置了具体的课时,比如“2.1计算机系统的组成”参考课时为1课时,“2.6小型信息系统的组建”参考课时为2~4课时。

3. 在认知水平维度,学习目标与项目目标均集中在较低水平

课程标准与教师教学用书在认知水平上均主要集中在记忆、理解、运用水平,更很少涉及到评价和创造水平。例如课程标准的“学业要求”明确的体现了信息素养、计算思维、数字化学习与创新、以及信息意识与信息社会责任,但在编写学习目标和教材目标时教难通过带有认知水平的行为动词来阐述。即使阐述出来,大部分还是集中在“记忆”、“理解”、“运用”水平,“分析”和“创造”水平难以简单的用文字来表达,它们蕴含在后续的教学过程中。例如“3.1信息系统的设计”第1课时的学习目标只含有两个行为动词“描述”和“绘制”,这两个行为动词并没有体现另外四个认知水平,但是后续的教学活动是“探究信息系统的可行性分析”、“探究信息系统的功能需求”和“数据存储”,还进行了课堂练习。

(二) 研究启示

1. 学习目标和项目目标的编写应更加明确具体

“学习目标”的对象是学生,学习目标不仅是描述让学生做什么,要做到什么,更是要描述学生怎样才能知道自己是否成功,所以学习目标的编写要更加准确和具体,更加贴近课程标准 [12]。项目目标也在每一课时的起始环节起着介绍课堂活动的作用。项目目标是写在每一小节前面的,并不是根据不同的课时来进行设置的,是对每一小节进行总体的分析,最终进行分析时行为动词的数量就会在总体重所占的比率偏低。应该对项目目标进行改进,在课程开始就按照课程标准将此项目介绍清楚,使其更加贴合课程标准的要求。一开始设置较简单的项目,锻炼学习者对知识的协调运用能力,逐渐过渡到难度较大的完整项目,形成一个“任务类别”,并在此过程中实现学习任务的高支持到学习任务的无支持。

2. 从学科核心素养出发,提高目标编写的认知水平

通过阅读全书可以看出,很多教学活动的涉及也体现出了“分析”和“运用”的水平,但这些在学习目标中并未体现。所以学习目标和项目目标在编写的时候可以根据实际情况,进行目标数量的增加,以期更加全面,更加与课程标准相吻合。核心素养是综合性的,难以用简单的行为动词加以体现,它是个体在与情境的互动中生成的。未来的目标编写应该针对核心素养的综合性,在单一目标罗列的基础之上提高目标的整合性,更好地使核心素养反映在教师用书上。应该根据学习任务的复杂性,设计不同程度的支持与指导来满足学习者的学业需求。行为动词的描述确实容易观察测量,但是不足之处是难以反映复杂的认知水平,教材编写者在编写教材时,应该在减少自身的主观判断的前提下,从学科核心素养出发,在满足课程标准要求的前提下,考虑教材如何编写才能更加体现高认知水平,调动学生的积极性,发挥学生的潜能。

5. 总结

本研究是根据SEC一致性分析模式进行严格的量化研究得出的数据,可以作为教师教学用书与课程标准一致性的参照。但是有研究表明,即使经过相同的培训,不同类型的专家对于标准、评价及教学的分析仍然存在非常明显的差异 [13]。行为动词的划分没有严格的界限,不同的研究对行为动词所属的认知水平的划分存在差异。一些含有行为动词的句子无法确切的进行划分,比如“养成规范的信息系统操作习惯”,“增强维护网络安全和自身网络隐私的意识”,不可避免地会出现不同的结果。未来可以在此基础上增加质性材料的分析,让课程标准与教师教学用书的一致性分析提供更多的参考价值。