1. 引言

在我国,小学一年级儿童刚刚开始接受正规的识字教育,初步进入汉字正式学习阶段。然而,由于汉字书写系统本身的特性,使得初入小学的儿童识字学习存在较大困难,因此识字也成为了低年级语文教学中的重点(田本娜,2001)。如何有效衔接幼儿园与小学一年级之间的过渡时期,促进儿童识字学习变成尤为重要的问题。随着儿童阅读技能的发展,阅读为他们提供了学习新词的机会(Beck, Perfetti, & McKeown, 1982; Nagy, Herman, & Anderson, 1985)。当儿童在阅读时遇到一个新词时,具备基本阅读技能的儿童可以尝试将其书面形式(正字法)转换成口语形式(音韵)。这种转换过程可以为儿童学习新词奠定基础(Share, 1995)。此外,儿童在阅读中还可以运用语境信息来推断不熟悉的单词的含义。研究表明即使是在最好的教育条件下,也只有约1/10的新词是在课堂中通过教师的直接讲解习得的,而大约1/3的词汇是通过在阅读中附带习得的(Fukkink, 2005)。

绘本是儿童最早接触到的书面阅读材料之一,为儿童提供了与图画、文字以及口头语言等不同符号系统产生互动的大量机会,是儿童早期阅读理解发展的重要活动情境(王蕾,2008)。绘本阅读与儿童的语言、文字、快速阅读的发展息息相关,儿童在绘本阅读过程中通过注视文字可以提高文字意识、词汇意义等能力的发展,并且这一发展过程必须建立在注视文字的基础之上(Evans & Saint-Aubin, 2010)。但Justice,Skibbe,Canning和Lankford (2005)采用眼动分析技术研究发现,学前阶段的儿童在绘本阅读中很少关注文字,在图画突出和文字突出两种情境下对文字的注视程度分别占总注视时间的2.5%和6%;Justice,Pullen和Pence (2008)的研究也发现学前儿童(平均年龄为54个月)在绘本阅读时对文字注视时间只占总阅读时间的4%。那么,在极短的文字注视过程中儿童学习新词的效果如何?Apel等人做了一系列相关研究(Apel, Wolter, & Masterson, 2006; Wolter & Apel, 2010; Apel et al., 2012),发现在阅读绘本过程中,尽管文字注视比率不高,但幼儿均获得了字形的心理表征,且这一能力受到构成新词成分的使用频率的影响,并与语言能力有一定相关;许多发展性研究也证明了绘本阅读可以促进特殊语言及快速读写能力的发展(Fletcher & Reese, 2005)。但相关研究都主要集中于幼儿阶段,学习材料都以拼音文字为主,不一定适用于汉语。因此我们对汉语小学生在绘本阅读中的新词学习机制了解非常有限。

国内外大量研究发现,部件(即笔画或笔画的组合)是汉语读者进行汉字加工的基本正字法单位(例如,Perfetti, Liu, & Tan, 2005; 彭聃龄,刘颖,陈鹰,1996),儿童对部件的操作水平是影响汉字学习效果的主要因素(刘鸣,1996;Ho et al., 2003)。Gombert (1992)的元语言发展理论认为,儿童在学习新词时会无意识地使用早期发展的内隐正字法知识(例如,许凤,2006)。同时,Apel等人的研究也证明了这一观点,具体来说,新词某些属性暴露率越大,学习效果越好,即高频正字法目标词正确率更高。在汉字识别中,也存在着构件的频率效应(韩布新,1998;Taft, Zhu, & Ding, 2000),表现为高频声旁和高频形旁对形声字的识别起促进作用(张积家,姜敏敏,2008)。那么不同频率的声旁和形旁组合会对汉语儿童新词学习产生怎样的影响?在7000个常用汉字中,由与词义相关的形旁(semantic radical)和与读音相关的声旁(phonetic radical)组成的形声字占比达到81% (Li & Kang, 1993),其中左右结构的形声字占比最大。因此,本研究拟采用最具代表性的左形右声的形声字作为研究对象。

为了解儿童绘本阅读的实时加工过程,参考前人研究,眼动追踪技术将被用于收集反映实时客观的指标数据(韩映虹,闫国利,2010)。综上,本研究将采用常规行为任务和眼动追踪技术,考察小学一年级儿童在阅读绘本时学习新词的过程,以及新词部件频率对这一过程的影响,还试图探讨儿童注视与新词学习效果的关系。

2. 研究方法

2.1. 被试

被试为天津市某小学的一年级儿童共31名,平均年龄约7.9岁。母语均为汉语,视力或矫正视力正常,听力正常,所有被试参加汉语儿童语言能力与认知各项测试,表明其语言能力和智力均正常。

2.2. 设计

采用2 (汉字组合部件:声旁/形旁) × 2 (部件词频:高频/低频)的两因素被试内设计。

2.3. 设备

实验采用Tobii T120型眼动记录仪,仪器采样频率为120 Hz。被试眼睛距离被试机屏幕约60 cm左右,被试机显示器为17英寸液晶屏,分辨率为1024 × 768像素,其中本实验视频材料以720 × 576像素大小呈现。测试阶段记录反应时和反应正确率的软件为Eprime 2.0版本,统计分析采用SPSS 19.0。

2.4. 材料

2.4.1. 阅读材料

1) 目标刺激的编制

为排除儿童已有识字经验的影响,本研究将采用符合汉字正字法规则所构成的假字为学习目标,共32个目标刺激(见表1)。采用Windows系列笔记本电脑自带的“专用字符编辑程序”进行编造。目标刺激的编制均符合形声字左形右声结构标准,其中声旁和形旁部分的筛选标准是参照《汉语信息字典》中“部件组字件次数动态统计表”来选择出频率较高的声旁和形旁各8个,频率较低的声旁和形旁各8个。用所选形旁和声旁来组合成结构为“高频形旁–高频声旁(HS-HP)、高频形旁–低频声旁(HS-LP)、低频形旁–高频声旁(LS-HP)、低频形旁–低频声旁(LS-LP)”四种条件的目标刺激各8个,经统计分析,高频形旁词频和低频形旁词频差异显著(t = 2.85, p < 0.05);高频声旁词频和低频声旁词频差异显著(t = 13.95, p < 0.01)。并针对汉字学习的影响因素对32个目标刺激的复杂性(笔画数均衡)、字形结构(左右)、位置(左形右声)、表义度(高)、表音度(高)、词性(均为名词)等进行平衡控制(见表2)。

Table 1. Target stimulus under four conditions

表1. 四种条件下的目标刺激

Table 2. Frequency and number of strokes beside shape and sound (mean)

表2. 形旁与声旁的频率和笔画数(平均值)

2) 目标刺激的检测(主观熟悉度的评定)

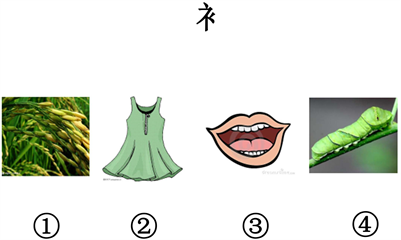

考虑到词典中的部件组字个数是一种大范围的数据评定,并不能切实代表天津市一年级儿童的实际经验,因此本研究进一步采用儿童主观熟悉度评定来检测筛选符合条件的形旁、声旁。采用Eprime 2.0编制“形旁知识”和“声旁知识”两部分任务,“形旁知识任务”是指给学习者呈现一个形旁与四幅图(其中一幅图最能代表形旁的意义,如图1),要求学习者尽快在四个选项中选出与形旁意义对应的图片。“声旁知识任务”要求学习者尽快读出电脑屏幕所呈现声旁的读音(如“田读tián”,考虑到儿童的口语发展水平较低,声母和韵母全对记为满分,不再考虑声调)。两任务均用Eprime记录反应正确率与反应时。

Figure 1. Examples of peripheral knowledge tasks

图1. 形旁知识任务举例

3) 图的故事书编制。

本研究以地球上的小明在外星球上的所见所闻为主线,每个汉字故事由四句话构成,并匹配相应的图片和音频共同丰富汉字含义,共编制成32个包含目标字的结构性故事(见图2)。所有故事的配音均由1人完成,最终故事以视频形式呈现给儿童。播放故事视频时,每页呈现一句话以及对应的图片和音频10 s,阅读完一个汉字故事则需要40 s。除目标字格式为“宋体,48号,红色,加粗”以外,其余呈现汉字均为“宋体,44号,黑色,不加粗”格式。

2.4.2. 测试材料

测试材料由两部分组成,形–义测试和形–音测试。形–义测试旨在考察新词的字形与语义连接,通过给儿童呈现先前所学故事的图片,要求快速选出与图片内容相对应的目标刺激,选项分别为一个正确答案和三个干扰汉字(见图3)。形–音旨在考查新词的字形与语音连接,要求儿童尽快将所学内容的读音读出声来(如褐,考虑到儿童的口语发展水平较低,声母和韵母全对记为满分,不再考虑声调部分)。两项任务记录儿童的正确率。

2.5. 实验程序

整个实验分两个阶段进行,学习阶段与测验阶段。

1) 学习阶段

儿童进入实验室后,首先进行适度放松,接下来调整实验仪器,使被试调整以相对自然舒服的姿势参与实验,然后进行五点校准和练习。确保被试理解无误之后,开始正式实验的学习阶段。为便于被试在实验过程中可以适当休息而不影响眼动监测效果,本研究在实验材料每个视频故事间插入可控时间的间隔页面。

每名被试单独施测。为减少学习的疲劳压力,学习共分2次完成(为降低学习效应,2次学习的时间相隔不低于24小时),每次学习16个目标,同时每学完8个实验材料之后立即进行测试阶段。

2) 测试阶段

测试阶段由形–义测试和形–音测试两个任务组成,为避免形–义测试中包含正确选项对形–音测试的影响,两测试顺序按照形–音测试先、形–义测试后的顺序进行。每次实验时间大约持续20 min。实验结束后每人得到一份小礼品。

3. 结果

3.1. 学习效应

为考察学习效果及是否受部件频率的影响,统计形–音和形–义两个测试每种刺激条件下平均正确率和标准差,结果见表3。

Table 3. Average accuracy of form-sound and form-sense tests (Standard Deviation)

表3. 形–音和形–义测验的平均正确率(标准差)

由表3可知,儿童两项测试的平均正确率分别为:形–音测试:M = 0.86 (SD = 0.35),形–义测试:M = 0.67 (SD = 0.47),且二者均显著高于随机水平(形–音测试:t = 11.291, p < 0.001;形–义测试:t = 4.095, p < 0.05),表明儿童经过短暂的学习之后可以快速建立新词的形–音和形–义的连接。

对刺激类型和部件频率进行两因素方差分析结果如下:在形–音测试中,形旁频率的主效应不显著,声旁频率的主效应显著(F = 10.858, p < 0.001, η2 = 0.015)。形旁频率和声旁频率出现交互作用(F = 7.230, p < 0.05, η2 = 0.010),简单效应分析发现,在高频形旁的条件下声旁频率效应显著(t = 3.125, p < 0.05),但在低频形旁条件下的声旁频率效应不显著。这一结果表明,儿童能够利用声旁频率信息促进新词的读音学习,且在高频形旁条件下,这一促进效应更大。

在形–义测试中,形旁频率和声旁频率的主效均不显著,但两者存在交互作用(F = 12.239, p < 0.001, η2 = 0.017)。简单效应分析发现,在低频声旁的条件下形旁频率效应显著(t = 2.072, p < 0.05),而在高频声旁条件下形旁频率效应不显著。这一结果表明,虽然形旁影响儿童的语义习得,但是却在低频声旁条件下出现反向的形旁效应,即形旁频率越低,儿童的语义测试成绩越好。这一结果可能与儿童对低频形旁和低频声旁所构成的新刺激的注视程度有关。

3.2. 眼动数据分析

由于眼动采集过程中出现眼动追踪丢失等原因,删除8名被试,最终有23名被试进入接下里的眼动数据分析。根据研究目的,以图画、文字,目标新词为兴趣区,眼动行为指标包括注视时间比、注视点数比和首次注视时间。结果见表4和表5。

注视时间比是指兴趣区中的注视时间占整页总注视时间的百分比。注视时间比例越高,表明儿童在该兴趣区内注视更专注。

注视点数比是指兴趣区中的注视点数占整页总注视点数的百分比。注视点数比例越高,表明儿童在兴趣区上搜索信息的次数越多,该兴趣区对儿童越重要。

首次注视时间是指兴趣区中的第一个注视点的持续时间,它体现了儿童对于兴趣区的早期识别过程。首次注视时间越短,表明儿童对于该兴趣区的感兴趣程度越小。

平均而言,儿童用总注视时间的54%注视页面上的图片,16%关注目标刺激。儿童的注视点数的57%落在图片上,12%落在目标刺激上,因此,此结果说明本实验儿童在绘本阅读中的注视过程依旧是注视图画的时间长于注视文字。

Table 4. Average values of eye movement indicators in different areas of a page

表4. 一个页面不同区域眼动指标的平均值

Table 5. Mean value (standard deviation) of the target stimulus to the whole page gaze time ratio and gaze number ratio

表5. 目标刺激与整个页面注视时间比和注视点数比的平均值(标准差)

为了确定儿童在图画阅读中部件属性频率是否对视线的注视时间及注视量有影响,我们对被试内设计的形旁频率(高、低)和声旁频率(高、低)进行2 × 2方差分析,结果发现形旁频率,声旁频率主效应均不显著,且二者交互作用也不显著,即部件属性频率不影响注视时间和注视量。

4. 讨论

绘本作为儿童最早接触到的书面阅读材料之一,能够有效促进幼儿阶段儿童语言和读写能力的发展(Bus et al., 1995; Raikes & Pan, 2006; Sénéchal, 2010),且在儿童进入小学阶段之后,绘本依然是其重要的读物。本文的研究结果显示,汉语一年级儿童在绘本阅读背景下可以成功习得新词语音及语义,读音和选择测试下的平均正确率均高于随机水平,与前人Apel等人在幼儿群体中的研究结果一致,表明儿童在阅读中仅通过对文字极少时间的注视能够快速形成对目标新词的学习,即获得了心理字形表征。于此同时研究发现,新词学习效果会受到目标字构成部件频率的影响,与Apel等人(2013)的研究结果一致,共同支持Gombert的元语言发展理论认为,儿童在学习新词时会无意识地使用内隐正字法知识。

在形–音测试学习结果中,形旁频率的主效应不显著,声旁频率的主效应显著。这符合预期假设,并说明在语音任务中主要是声旁起作用,与前人的研究结果一致。张积家等人(2014)认为,声旁在形声字的语音和语义学习中,比形旁更容易被学习者观察到,这种效应在语音提取任务中更为明显。声旁可以独立地激活整字的语音,但需要依赖形旁才可以通达整字语义。陈俊,张积家(2005)的研究结果也表明,小学一年级儿童在完成陌生的左右结构形声字命名任务时,具有一定的正确率,说明命名读音这一过程受到声旁语音线索的提示。与Apel等人(2006)研究结果有些不一致的是,Apel的研究结果中高语音和高正字法的文字比低语音和低正字法的字拼写正确率较高,而本研究结果显示,HS-HP (高频形旁–高频声旁)条件下的目标刺激正确率最高,而LS-HP (低频形旁–高频声旁)条件下的目标刺激正确率最低。结合陈俊,张积家(2005)的研究结果,当形声字结构是左形右声时,学习者在完成命名整字任务时更可能利用可单独命名的声旁线索。而当形旁也可单独命名时,声旁的语音线索与形旁的语音线索便存在竞争现象。可能的解释是,儿童在利用声旁信息进行命名时,受到了形旁熟悉性的干扰,两者产生竞争导致该条件下正确率最低。

在形–义测试结果中,频率主效应均不显著,可能是因为儿童认真遵守“尽快作答”的指令,导致无论是哪种刺激条件下的题目儿童都处在比较紧张的作答状态中,所以并没有产生频率的主效应。但形旁频率与声旁频率的交互作用显著,具体表现为HS-LP (高频形旁–低频声旁)条件下的目标刺激正确率最低,但LS-LP (低频形旁–低频声旁)条件下的目标刺激正确率最高,即低频声旁条件下出现反向的形旁效应,即形旁频率越低,儿童的形–义测试成绩越好。本研究推测,由于形旁、声旁均是低频情况下的汉字对儿童来说过于陌生,儿童完全把这种刺激当作新异的刺激而进行认知加工,这个过程充满兴趣和新鲜感,而且避免了高频形旁或者高频声旁的干扰或竞争作用,进而可能促进学习效果。此结果的解释只是一种推测,仍需后续研究证实。

此外,儿童在阅读绘本的过程中对目标刺激的注视时间占总注视时间的16%,这个结果比多数学前阶段(6%; Justice et al., 2008)和幼儿园(14%; Evans el al., 2009)的儿童在绘本阅读中的注视时间长,而且也与Roy-Charland等人(2007)研究一年级儿童的注视时间为30%这一结果相似。也有人认为(Evans et al., 2009),注视时间表示眼睛注视文字的发展过程,随着年龄增长或语言和读写能力的发展,儿童会花更多的时间注视字体。

本文还研究了对目标刺激的注视时间、注视点数与刺激水平的关系。结果发现形旁频率,声旁频率主效应均不显著,且二者交互作用也不显著,表明儿童的注视与目标字的构件频率无关。

总之,在绘本阅读过程中,虽然儿童对文字以及新词的整体注视时间相比图画依然较少,但儿童在如此短暂的注视情况下依然可以快速习得新词的形–音和形–义之间的连接的建立,即建立初步的新词表征。本研究对汉语一年级儿童能够利用绘本阅读的方式进行新词学习这一说法提供实证依据,证明了利用阅读进行词汇学习方式的有效性与高效性,为在实际中开展“在阅读中学习新词”的实践教学提供一定的参考基础。

5. 结论

一年级儿童在绘本阅读中,对目标文字的注视程度仅占总页面的11%~16%,依然显著少于对图片的注视,但却能够快速形成新词表征,且学习成绩与注视行为会受到儿童已有关于汉字部件频率经验的影响。