1. 引言

关于教育游戏应该以教育意义为先,还是以游戏形式为重的问题始终悬而未决。有的学者 [1] 认为将教育和游戏的特性拼合后可自然产生教育效果,无需注重内容。也有人持反对意见,认为教育游戏的内核是提升使用者的知识、技能、智商等,应以教育为本。增强现实技术由于能为学习提供逼真情境、丰富互动形式,位于游戏和教育的切合点上,因此广泛应用于课内外的教育游戏中。但该技术会导致使用者注意力分散至游戏形式,而非知识本身上 [2] ,实际游戏体验强于学习效果。数字支架形式多元、功能多样,可以在游戏中作为知识载体使用,搭建起与学科知识间的联系 [3] ,为教育游戏的平衡问题提供新的解决思路。

2. 儿童教育游戏中的增强现实技术应用现状

增强现实教育游戏可以创造复杂且模拟真实环境的体验,而且其受外界干扰相对较少,加上移动设备的便捷性,为有效的开展各种户外学习活动提供了可能。就学生而言,这类游戏有着较强的新颖性,可以提供身临其境的体验,很容易激发学生学习热情。根据游戏特征,增强现实游戏可以划分为以下三种:强调角色、位置和任务的游戏 [4] 。强调角色与位置的技术一般运用在游戏化教学活动的设计中,注重的是学习者的行动与实践。以任务为基础的AR教学方法看重教学对象的呈现、展示和人机互动,教学活动设计变得次要,是当前国内教育的主流。这三种类型并不互相排斥,在教学中可以交叉使用。本文在分析基于增强现实的教育游戏时,将围绕不同类型游戏的侧重点进行分析。

2.1. 强调角色的增强现实教育游戏

角色的强调在于让玩家以角色视角沉浸到游戏流程之中。《快乐寻宝》 [5] 游戏设置了生物、地理、历史学家三个角色,玩家需要扮演身份并回答相应角色的问题,运用对应知识判断“宝藏”位置。《泡泡星球》游戏 [6] 构建了一个虚拟星球背景,玩家需要通过英语单词学习任务与3D角色进行互动,学习关卡情境中的英语词汇,从而拯救濒临毁灭的星球。

2.2. 强调位置的增强现实教育游戏

位置的强调在于当前环境与虚拟信息的融合,学习者能够在特定位置进行泛在学习和合作学习。在游戏《奔跑吧,学霸》 [7] 中,玩家需要在现实场景中寻找线索位置,然后进入学习和问答环节,获得积分奖励。Chiang和Yang等人 [8] 设计了一款可用于自然科学课程的游戏(如图1),学生可以上传基于位置的图片并在图片上进行注释、评论,因此每张图片都代表了一个问题或现象。这些问题会引起同伴间的在线深入讨论,直至产生对应的解决方案。《快乐寻宝》游戏也融入了基于位置的设计,参与者需要在场景中寻找“宝藏”以完成任务。可以看出,该类型游戏均利用可与真实环境进行灵活互动的游戏信息或任务,激励学习者通过游戏进行探究学习。

Figure 1. Natural science curriculum games

图1. 自然科学课程游戏①

2.3. 强调任务的增强现实教育游戏

任务的强调在于为学习者创设具体的学习目的,使其在引导下完成自主探索,实现过程可以是个人或小组。Ibáñez等人 [9] 以电磁概念和现象认识为教学目的,设计了一款结合电路元件的AR游戏,学生通过扫描元件上的基准标记获得相关学习材料,包括可视化的动态磁感线和电路。由于青少年长期使用电脑键盘和鼠标致使缺乏锻炼,科学教育游戏EARLS [10] 鼓励学习者使用手势和身体动作进行课程学习,以增加运动量。强调任务的增强现实教育游戏,可以为学习者构建良好的合作学习条件,游戏界面如图2。

Figure 2. Use and interface of EARLS

图2. EARLS的使用与界面②

上述案例表明,增强现实技术为学习者提供了复杂而真实的模拟环境,也为游戏设计提供了类型选择(如角色扮演、地图冒险、模拟等)。此外,移动设备的普及也赋予了户外教学更多可能性,有助于形成可持续、无间断的泛在学习。然而该技术却并没有带来明显的学习效果提升,仍需要教师从旁规范、引导,否则就容易偏离学习内容,其根本原因在于技术和学习内容的结合不紧密,在游戏体验中带来割裂感。

3. 通过数字支架平衡增强现实教育游戏的可能

维果斯基提出的“最近发展区”理论 [11] 将学习者实际与潜在发展水平之间所跨越的区域定义为“最近发展区”。学生在这个发展区中混杂了已知与未知,能够胜任和不能胜任,需要“支架”才能完成任务,实现最终发展。支架按照形态可分为教师或有能力同伴的帮助、基于计算机的数字支架。按照表现形式,则可分为范例、建议、反馈、问题、概念图、时间线、流程图、表格等。

已有研究表明,在教育游戏中嵌入学习支架有助于提升学习效果和学习动机 [12] [13] ,能够在保证娱乐性的前提下,减少游戏元素对认知任务的干扰,充分发挥教育价值 [14] 。而在增强现实环境中,教育游戏中嵌入学习支架也具有可行性。首先,AR教育游戏具有挑战性,使学习者在使用游戏过程中能够不断超越已有知识水平,获得沉浸体验与成就感。学习支架的设立意义即为帮助学习者跨越现有认知水平,抵达潜在发展区。因此,具有挑战难度的AR教育游戏是学习支架的应用前提,如学习者在学习过程中能够独立完成学习任务,无需老师、资料等外界帮助,那么学习支架也就失去了嵌入的意义。其次,AR教育游戏所具有的真实情境契合支架所需的应用环境。虚实结合的学习情境能够启发和引导学习者,帮助内化知识。最后,AR教育游戏能够让学习者从被动的信息接受者转变为主动的知识探索者,激发学习自主性 [15] 。而支架应在知识内化后及时撤除,在学习者积极主动情况下使用支架能够有效避免过度依赖行为。所以AR教育游戏恰是支架的应用基础。

在普通游戏中,数字支架可以通过背景说明、任务、反馈、NPC等形式融入游戏元素中,在游戏中起到的作用包括:情境塑造、问题拆解与引导、知识回顾、交流促进、即时反馈,如表1所示,可分别对应至情境支架、目标与任务支架、资源支架、交流支架和评价支架。

Table 1. Types and forms of learning scaffolds in educational games

表1. 教育游戏中的学习支架类型及其形式

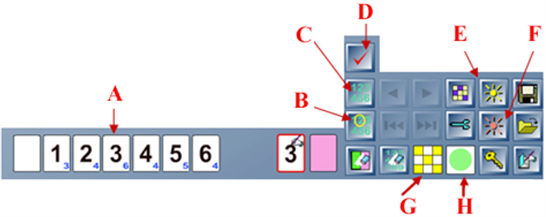

益智游戏能够锻炼游戏者的手、眼、脑,增强逻辑推理能力和思维敏捷性,包括填色游戏、积木、拼图等类型。选择数独游戏《Professor Sudoku》进行分析,该游戏的目标是用从1到9的数字填充所有空格,每个数字在每行、列中只允许使用一次。在《Professor Sudoku》中,支架表现为正确和错误反馈以及游戏工具。游戏中的辅助工具如图3。依据Wood等 [16] 提出的功能划分标准,其中部分工具可归纳为关键特征标记、挫折控制和演示支架。如图4(a)所示,关键特征标记支架不直接提供解决方案,而是鼓励学习者注意游戏中的关键对象或目标,能够自动显示剩余的单元格数量,高亮所有已经填充的单元格,以及使用两种颜色显示网格。图4(b)展示了挫败控制支架的四种形式:标记错误数字,提供某位置的多个数字选择,提供某特定数字的填充位置选择,显示某位置的正确数字。游戏中的演示支架(见图3(c))则直接给出了下一步应填位置及原因。

技能训练类游戏通过搭建虚拟环境,让玩家能够低风险、低成本地获得接近真实的体验,教授的专业技能包括射击、驾驶等动作技能、语言能力、经营技能等。

图5展示了商业经营游戏《Shakshouka Restaurant》的游戏界面,该游戏模拟了真实市场环境,玩家需要通过售卖shakshouka以盈利。游戏的挑战在于在成本、价格和利润之间找到平衡,即以合理的成本生产商品,并以符合市场预期的价格出售,最终获得最高利润。Barzilai尝试在游戏前增加在线学习平台入口,如图6,其目的是帮助学习者架起游戏的直观理解和教学知识之间桥梁,加快所学知识与已有知识的融合,在学习者构建知识时提供支持。它提出了成本、价格和利润的概念解释,并以范例、问题、建议、指南、图表等形式帮助理解,给出了如何应用知识的案例及相应的解释,属于游戏外部的资源支架 [17] 。

Figure 3. Professor Sudoku’s tool interface. A. Display the number of remaining cells for each number; B. Provide location selection; C. Offer alternative; D. Check for error; E. Next step prompt; F. Detailed prompts for the next step; G. Position contrast; H. Highlight specific numbers

图3. 《Professor Sudoku》游戏的工具界面。A. 显示每个数字的剩余单元格数;B. 提供位置选择;C. 提供候选选择;D. 检查错误 ;E. 下一步操作提示;F. 下一步操作的详细提示;G. 位置对比;H. 高亮具体数字③

(a) 关键特征标记支架

(a) 关键特征标记支架  (b) 挫折控制支架

(b) 挫折控制支架  (c) 演示支架

(c) 演示支架

Figure 4. Professor Sudoku’s three scaffold types of games

图4. 《Professor Sudoku》游戏的三种支架类型④

Figure 5. Shakshouka Restaurant’s game interface

图5. 《Shakshouka Restaurant》游戏界面⑤

角色扮演类游戏中的玩家需在虚拟环境中扮演虚拟角色,完成角色任务以了解相关知识,游戏的通关与否取决于多个任务的完成情况。《TANK-Q》游戏 [18] 以投掷运动的原理为学习内容,玩家需要在虚拟星球上驾驶坦克收集钥匙方可通关,驾驶过程中会遇到不同的敌人,必须根据敌人的距离和高度以及星球的重力,调整射击角度和力度,从而使炮弹击中敌人。如图7所示,为了让玩家在游戏中观察炮弹的运动,游戏还会显示坦克的射击角度和速度并指示环境的重力。该游戏选择在游戏内使用概念支架,主要包括运用提问的方式降低通关难度,玩家可以根据问题的引导有节奏地推进游戏进程。此外,当玩家进入关卡时,界面顶部会提供一个“提示”按钮。如图8所示,点击后游戏暂停,画面中将出现参考资料以供玩家阅读。

Figure 7. The interface of the TANK-Q game

图7. 《TANK-Q》游戏的操作界面⑦

Figure 8. The prompt screen of TANK-Q

图8. 《TANK-Q》游戏的提示界面⑧

综上,支架类型与增强现实的游戏元素如配合得当,能够有效搭建学习情境,帮助构建知识体系。不同游戏类型适宜的支架类型也不同,设计过程中需根据知识特性进行支架选择,以保证游戏过程能够达成明确的教学目的。

4. 基于数字支架的增强现实教育游戏设计策略

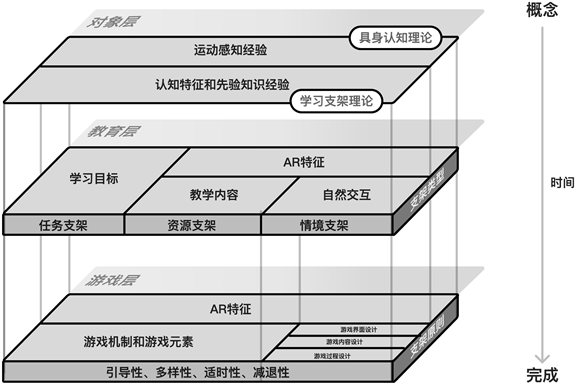

增强现实技术对于教育游戏的平衡问题仅起到部分解决效果,因此需引入数字支架以规范游戏设计,保证学习过程寓教于乐。本文在增强现实游戏设计原则和支架原则的指导下,从对象层、教育层和游戏层三个层面提出增强现实教育游戏的设计策略模型如图9所示。

Figure 9. Fire safety education game design strategy model based on augmented reality

图9. 基于增强现实的消防安全教育游戏设计策略模型⑨

1) 对象层

依据学习支架理论,学习支架需设立在学生的最近发展区和潜在发展区之间才能发挥效果,因此设计时需紧密结合目标对象的认知特征。而增强现实游戏的操作及游戏类型对于使用者具有一定的认知要求:根据皮亚杰的儿童认知发展理论,七岁以上儿童已进入具体运算阶段,认知结构中开始具有抽象和可逆概念,可以在数字支架的引导下独立完成逻辑推理过程,并在游戏规则限制中不断自我探索,因此符合基于数字支架的教育游戏对使用对象的要求。

此外,依据具身认知理论,儿童的认知又与儿童的运动感知经验相关,先验知识经验也会影响支架的使用。所以数字支架的设计需要根据儿童的运动感知和先验知识经验差异进行动态调整。例如相对较低水平的儿童可使用增强支架,通过更多的游戏引导,降低思考难度,帮助提高自信心和求知欲,在获得一定基础知识后再逐步减少支架强度(支架的呈现时机和频率、任务难度、引导的详细程度等)。而对于实践能力强的儿童,支架的介入感应降低,通过游戏正向反馈激发学生的个人潜力,实现自我价值。

2) 教育层

教育层的研究内容包括学习目标、教学内容和自然交互方式,其中,学习目标指导产出教学内容,教学内容和自然交互方式的选择需要符合增强现实技术特征。

学习目标的实现需要分阶段循序渐进地进行,在游戏中合理嵌入任务支架可以增强学生完成目标任务的动机,经过分解与细化的任务能够为学生指引问题解决方向,模拟专家解题思路,突出问题核心,从而降低任务难度与复杂性,理清所学内容的整体脉络,不断纳入新知识。但支架的使用需要考虑时机和时长,避免学生形成依赖心理。

教育内容与增强现实技术特性的紧密结合有助于还原知识的现实情境,以恰当的游戏元素和机制展示给学习者,如通过冒险形式传授安全逃生知识,角色扮演形式传授商业经营知识等。安全教育、科普教育等学科常融入演示支架以降低认知难度。而过于抽象复杂、逻辑性强的内容需要耗费学习者过多时间和精力,与游戏的结合会显得突兀、生硬,违背了寓教于乐的设计初衷,必要时提供资源支架,使学生在游戏过程中可通过查询、翻阅资料的方式回顾知识点,即时得出解决方案。

同理,游戏采用的自然交互方式也需要贴合游戏故事背景,在该交互方式下,依据具身认知理论,儿童躯体和环境的互动是形成认知的重要组成部分,学习者通过行为交互更易搭建起生理体验和心理状态之间的联系,注意力因而通过行为输入方式聚焦于内容本身,学生对情境的认同感得以增强,情境支架发挥重要作用。

3) 游戏层

游戏层的研究重点在于增强现实特性和支架原则的融合,具体表现在游戏机制与元素的设计,游戏界面的呈现上。

支架功能的充分发挥离不开与游戏机制和游戏元素之间的配合。基于支架的使用原则,具体的结合方式包括利用奖惩机制(如积分系统、排行榜等)帮助减少支架依赖,最终逐渐退出游戏;在支架使用过程中,利用挑战、竞争、合作等机制帮助维持兴趣,引导学习者接近正确答案,在愉悦心情中探索知识;通过即时反馈机制以判断是否应该继续使用支架等,保证支架在使用过程中适时呈现并可以逐渐消退。

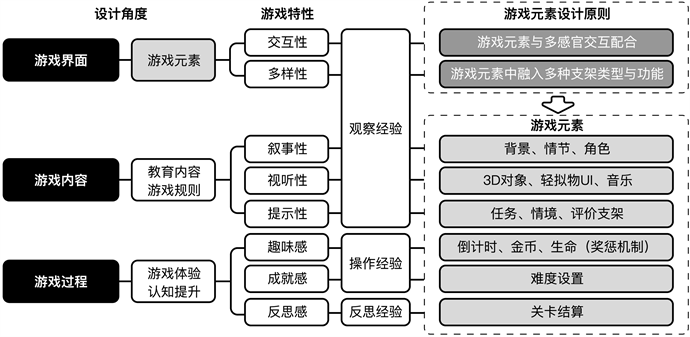

杜威曾通过具身认知结构得出“经验使得有机体与环境不可分割地结合在一起,形成一个统一的整体”的结论,实际上,这一结合过程是不断变化着的。儿童的经验的获得与认知的发展共同发生,游戏设计的根本目的是提高儿童的消防安全认知水平,而从经验获得方式角度,经验可分为操作经验、观察经验、反思经验 [19] ,游戏机制和元素在游戏界面、内容和过程中的具体表现如图10所示。

Figure 10. Design framework for educational games

图10. 教育游戏的设计框架⑩

1) 游戏界面设计

游戏界面设计方面需要兼顾增强现实的体积感,和真实世界的互动感,贴近儿童的审美需求。在此基础上的教育信息呈现和触发方式也需与增强现实技术融合,摆脱传统的二维显示局限,从点击触发拓展至多感官触发,如声音、手势、动作等,结合儿童行为特征,将视觉、听觉、操作交互与游戏元素进行搭配,创造游戏可玩性。

多种形式的支架因此可依托于模型、文本、音频、交互方式等游戏元素之上,支架的多样性能够保证不同类型的学习者均可在游戏中找到适宜类型的支架,得到适宜程度的支架帮助。

2) 游戏内容设计

通过游戏内容本身,儿童可以获得观察经验。在此阶段,儿童通过观察游戏中的火灾场景获得对起火原因、自救方式的经验。

其中,连贯而有逻辑的故事背景能为儿童一系列行为的产生提供合理根据,其他模块之间的衔接也因此完整。世界观应以现实世界的自然规律固有发展为基准,融合社会生活的真实体验,符合儿童审美,剧情翔实丰富,表现在人物设定、界面、音乐、道具等的方方面面。

紧接着,随着故事剧情的推进,为加强玩家对氛围的感知,背景音乐也应随之调整作为对玩家行为的即时反馈,如倒计时即将结束时音调调高以提醒玩家快速决策,通过点击音效来分辨选择的正确与错误。界面的视觉风格与3D模型风格一致,同时避免与场景内对象混淆,造成视觉干扰,因此选择轻拟物风格,通过简单的光影塑造明暗质感,简约且区分度强。

最后,为规范游戏使用并适当调节游戏难度,需要为儿童提供一定提示,因此需融入任务支架以帮助分解任务的流程及先后顺序,减少先验知识对不同类型学习者的影响,从而降低自主学习难度,最终把控游戏进程和方向。需要注意的是,任务支架需要搭建于学习者的“最近发展区”上,帮助学习者从现有认知水平跨越至期望教学水平,掌握广义知识观下的陈述性知识、程序性知识 [20] 。综上,游戏内容的设计应该具有叙事性、视听性和提示性三方面的特性。

3) 游戏过程设计

而在游戏过程中,儿童能够获得操作经验和反思经验。在此阶段,儿童感知并区分不同隐患的后果,通过探索不同逃生路径获得不同情况下的最优逃生方案,切实感受多种游戏支线下的多重结局。

苏格拉底曾说“人生就是一次次无法重复的选择”,符合此理念的有柏林诠释(Roughlike)和生存类游戏,玩家所扮演的角色一旦死亡,就无法复活,且游戏不设存档功能,具有不可挽回性,因此游戏难度相较其他类型而言偏高,失败次数过多会影响玩家的使用意愿。具有趣味的游戏机制设计则显得尤为重要,既要与现实生活相关,不能超过儿童的认知极限,也要高于生活,给儿童日常生活以外的刺激体验。倒计时、金币、生命值等游戏元素的出现即满足以上要求。倒计时能够具像化火灾时的分秒必争体验,金币和生命值的增减可以作为奖惩机制,由于损失厌恶心理的存在,儿童会尽量少犯错以规避风险和损失,因此决策前会潜移默化应用所学知识,深思熟虑地作出决定。需要注意的是,奖惩需要即时提供,不可在最终通关时才给予所有奖励。

成就感的获得从难度设置中而来,玩家的技能水平和熟练程度如能和游戏难度达到一定比例,就能进入心流状态,在学习的舒适区内逐渐向外扩展,为不断获得的知识而感到愉快和成功,实现自我价值。

儿童在观察之后会调用已有知识和经验进行闯关,过程中包含多次尝试。杜威曾提出,反思能够帮助学生把现有知识与新学到的知识结合起来,培养出更加系统化的理性见解。因此最后通关后需结算关卡中的知识点,帮助回顾并促进深度学习。

5. 结语

目前,增强现实技术对于教育游戏的提升体现在融合虚实情境、丰富交互方式上,帮助学习者构建知识体系,但教育和游戏间的连接仍然过于隐形,部分学习者无法自发地将游戏中内容转化为课堂所学知识并融会贯通。因此本文分析了无支架的增强现实教育游戏特征与不足,为进一步提升技术应用效果,从对象、教育和游戏三个层面提出了基于增强现实技术的数字支架设计策略,拓展了支架理论在游戏中相关研究。

注释

①图1来源:https://sci-hub.hkvisa.net/10.1016/j.compedu.2014.05.006

②图2来源:https://sci-hub.hkvisa.net/10.1080/10494820.2010.486682

③图3来源:Professor Sudoku游戏截图

④图4来源:Professor Sudoku游戏截图

⑤图5来源:Shakshouka Restaurant游戏截图

⑥图6来源:Shakshouka Restaurant游戏截图

⑦图7来源:TANK-Q游戏截图

⑧图8来源:TANK-Q游戏截图

⑨图9来源:作者自绘

⑩图10来源:作者自绘