1. 明代贵州驿传系统

1.1. 贵州开辟驿道的意义

“驿递天下之血脉也,血脉不容一日稍郁,邮传之设不可废也” [1] 。古代的交通和信使往来主要依赖驿递系统,承担着飞报军情、迎送使客和转运军需的重要职能。明太祖朱元璋吸取元代灭亡的经验,把驿路建设作为国家建设的重中之重,遂颁昭全国开设“水马站及递运所、急递铺” [2] ,“开筑道路,其广十丈,准古法,以六十里为一驿” [3] 。自元代以来,贵州作为“湖广、四川、云南喉矜之地” [4] 。永乐十二年置贵州按察司,关于贵州建省的原因,明代万历年间宰辅沈一贯“乞罢广西贵州税使揭帖”:“我朝但因云南而自此借一线之路,以通往来” [5] ;田汝成论云南时亦云:“至于滇南北上,必假道贵州” [6] ;清初顾祖禹亦曰:自元代以来,只有借道贵州,才能北向通达云南。概之,“开一线以通云南”是明代贵州建省之根本原因。

1.2. 明代贵州主要驿道

洪武元年,全国各处设水马驿,职能为递送使客,飞报军情,转运军需,其大小视情况而置。总的来,明代的驿传系统根据职责范围不同、递运技术的差异,可分为水马驿,急递铺和递运所。水驿和马驿主要以水路、陆路区分。每站相距60里或80里,修建驿道大路。其中马驿和急递铺都以陆路为主,驿马之设,本用以传报军机重务,且对军情、重要事务,必须“给符验”,防止虚假给驿。急递铺,顾名思义,主要是向四方传达紧急且重要的文书。“凡十里设一铺,每铺设铺司一名,铺兵要路十名,僻路或五名或四名” [7] 。驿道开设之初虽主要是出于军需考虑,但是驿道也与大部分商路重合,带动了沿线贸易往来。

有明一代,在贵州境内开拓和整治的驿路主要有六条,其中四条驿道连通湖广、广西、云南和四川,增强了贵州对外通道能力:一是湘黔滇驿路。该条驿路从湖广起经贵州驿到达云南;二是川黔驿路。全线共有二十个驿站,起于重庆府,经松坎驿进入播州境内,再渡乌江南下至贵州驿;三是黔桂驿路。该驿路从贵州驿起,途径来远驿而终达广西;四是川黔滇驿路。该驿路由四川永宁驿出发,西转赫章、乌撒,到达云南。另外两条驿路为省内驿道,一条是龙场九驿,将黔西北地区串联起来,东连川黔驿道,西接川黔滇驿道;另一条则是以永平驿为起点,终为黄团驿的驿道。六条驿道相交辉映,纵横交错,奠定了贵州驿路格局基本态势。

2. 明代贵州驿递管理制度

2.1. 驿递管理机构

2.1.1. 中央、省级驿递管理机构

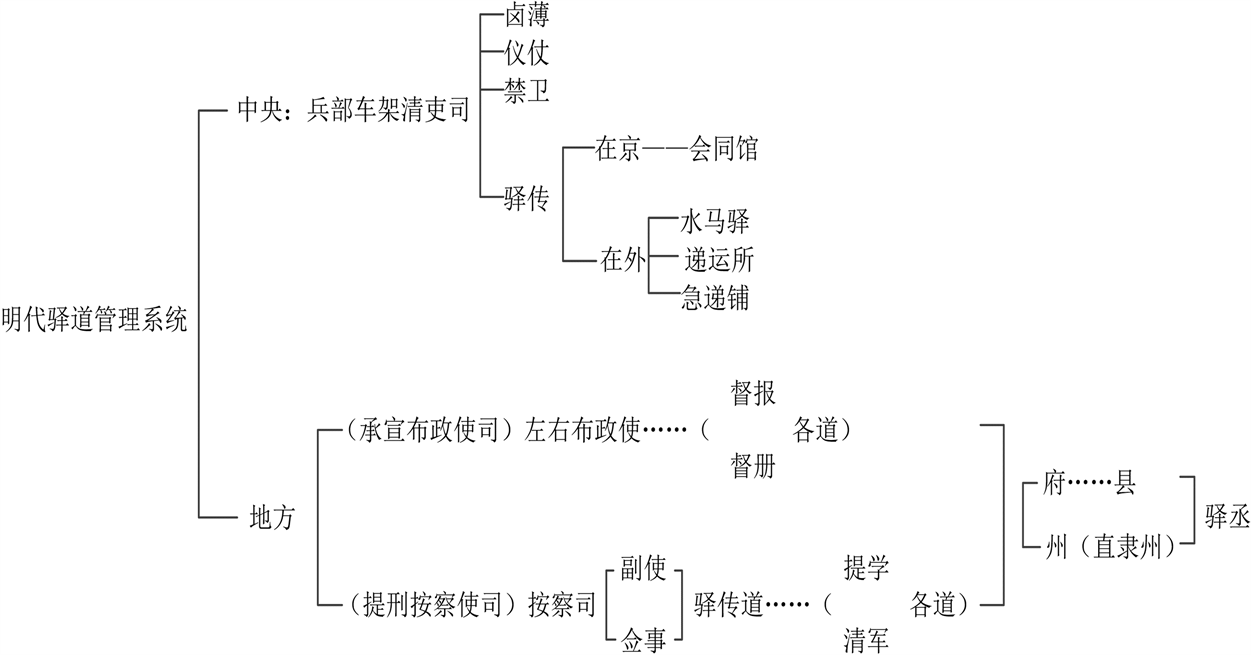

在中央,由兵部车驾清吏司统管全国驿递系统,“……武选、职方、车驾、武库四清吏司务郎中一人,员外郎一人,主事二人,所辖会同馆大使一人,副使二人……车驾掌卤薄、仪仗、禁卫、驿传、厩牧之事” [8] 。省级驿递管理机构为提刑按察使司。从省级驿递管理机构上来说,一省之行政事务由布政使掌管,且左右布政使分管各道,总管驿传、水利等事务。永乐十八年,“贵州等处提刑按察司……清军驿传副使一员” [9] 。“提督学道,清军道,驿传道。十三布政司俱各一员,惟湖广提学二员,浙江、山西、陕西、福建、广西、贵州清军兼驿传,江西右布政使清军” [8] 。由此可见,布政使和提刑按察使均有权管理驿传相关事务,且贵州清军道兼任驿传道。明王朝驿递管理机构具体见图1。

Figure 1. Ming Dynasty post delivery management system

图1. 明代驿递管理系统

2.1.2. 地方驿站的管理

Table 1. Part of the post management institutions

表1. 部分驿站管理机构

在明代贵州,驿递的管理机构相对比较复杂,并非由单一的某特定机构管理。根据各地情况,驿站的地方管理机构有:府、州、卫所、土司衙门、典史等。具体有如下五种(详情见表1):一是由府直接管理府辖区内驿站。明代行政区域划分大致为省、府、州、县,但在当时的贵州,并未严格按照四级区划设置。例如思州府、铜仁府、石阡府,该三府在建设之初,府下无州县,实为“空壳府”;二是由州直接管理州辖区内驿站;三是驿站由卫所管理;四是驿站由土司管理。贵州属于少数民族地区,明代实行土流并治,有些驿站的管理和供驿,由驿站所在的土司负责;五是典吏代管驿站。万历年间,都督李化龙平定播州之乱后,岑黄、白泥、湄潭、鳌溪四地划分贵州管辖,时任贵州巡抚郭子章,将四地的驿站交由县典吏代为管理,撤裁驿丞。

2.2. 驿递管理人员

一般来说,驿丞、驿吏、抄牌、夫都属于明代驿站的管理人员,但是具体到每一地方,实际情况有所不同。嘉靖《贵州通志》中《职官志》对贵州职官的具体配置进行了较为细致的描写,但是在其对驿站人员的介绍中,只提到驿丞和驿吏,没有抄牌和夫,是否意味着贵州驿站不存在该两种人员呢?“湘川、永安、乌江三驿库、馆、厨、书各四名” [10] 。每驿十二名人员,每人俸银为七两二钱。还对外招募夫役,湘川驿、永安驿、乌江驿分别为七十名、五十名、三十名,三驿共一百五十名募夫,每名募夫均为七两二钱。真安州“乐源、乐道二驿管驿各一名” [10] ,每名驿丞每日可支俸禄为三分,则每年总为十两八钱,乐源驿和乐道驿驿丞俸禄总为每岁二十一两六钱,“抄牌书手各一名,募夫各一十六名” [10] ,两驿抄牌、手书、募夫一共三十四名,三者之间的俸银相同,均为七两二钱。桐梓县“播川、桐梓、松坎、夜郎四驿馆夫、厨、书共一十三名” [10] ,三者每年俸银均为七两二钱,共需十三两六钱。此四个驿站每驿需募夫五十名,一共二百名,俸银每岁也为七两二钱,四驿每年募夫支出总为一千四百四十两。仁怀县“永镇、永定、儒溪三驿管驿各一名” [10] ,驿丞俸禄与乐源驿、乐道驿相同,均为十两八钱每岁。“募夫役十六名,抄牌、书手各一名” [10] ,每人俸银七两二钱,每年需支出二百六十七两二钱。由此可知,贵州驿站管理人员中有夫,且人数占比较大,《贵州通史》中对职官的介绍没有提及夫,可以从侧面说明夫不属于正式编制。真安州“抄牌书手各一名”,意味着驿站人员除了抄牌以外,还有书,至于抄牌和书二者在职能上有何异同,暂时不可知。据上可知,单是遵义府各州具体的驿站人员就有所不同,具体情况见表2。

Table 2. The personnel composition of some post stations in Zunyi Prefecture

表2. 遵义府部分驿站人员构成

3. 明代贵州驿递对区域社会发展的影响

3.1. 驿递保障沿线地方政治稳定

“一驿之兴废,其有关于政治者固非细也” [11] 。“宣上德,达下情,防奸宄,诛暴乱,驭边疆等项机宜,不过旬月之间遍及天下,可以立待无或后期者,实于驿传是赖” [12] ,精准概括了驿递对国家政治战略作用。朱元璋正是认识到这点,遂“驿传所以传命而达四方之政,故虽殊方绝域不可无也” [13] 。明王朝为加强边疆治理,加大国家统治力度,大力拓展边疆驿递。如洪武十七年,明太祖使奢香“开偏桥、水东,以达乌蒙、乌撒及容山、草塘诸境,立龙场九驿” [14] ,开辟贵州至川滇驿路。贵州驿递制度的完善保障了明王朝在贵州政治稳定,且“开一线以通云南”,对云南地区政治稳定也起到了促进作用。

明初对贵州驿道的开发和整治,很大程度解决了云贵地区,特别是贵州交通问题,为后续明王朝借道贵州,进入云南提供便利,为西南地区统一提供助力,更为后续中央维持西南地区政治稳定奠定了便利的交通条件。例如永乐十一年,思南土司与思州土司争夺土地,最终酿成叛乱,贵州都指挥使顾成能够迅速平息动乱,离不开驿道交通带来的便利;再如万历二十八年,总督李化龙顺利击败播州宣慰司使杨应龙,平息播州之乱,以及明末天启至崇祯年间的“奢安之乱”能够顺利平息,都与明朝各代统治者不断在前人的基础上完善贵州驿道网络息息相关。

3.2. 驿递促进沿线地方经济发展

3.2.1. 驿道开通促进贵州商业发展

嘉靖年间,贵州思南府盛产朱砂和水银,吸引了中原地区商贾往来。思南府在地理位置上处乌江流域,水利优势明显,向下可通达蜀楚之地。驿道带来的地理优势助力矿产资源吸引各地“商贾麟集,舟楫往来不绝” [15] 。铜仁府,前任有诗云:“止宿也能供驿廪,多只是夷民。……堪叹徒劳无寸补,两事愧君亲” [16] 。而到了嘉靖、万历年间,铜仁府的木材远销江淮,集市繁荣,更有游商举家定居铜仁府,只为方便在铜仁府进行贸易活动。由此可见商业贸易之发展繁荣,都离不开驿路带来的交通便利。

驿道网络的完善,不但打通了贵州与外界的交流,也强化了省内各地区之间的往来,例如贵阳有“万马归槽”之称,得益于各区际之间的交通便利;出现了遵义富产丝、黎平富产木的区域性经济,打破了传统“溪峒”型经济格局。省际之间交往频繁,除了带来文化上的交融,在物产上也互通有无:各地商贾往来,将中原地区的盐、布帛等带到贵州,将贵州的各种土特产等销往各地,贵州逐渐融入全国商品市场,商业贸易兴起,农村集市货币流通加快。

3.2.2. 驿道完善促进贵州城镇繁荣

在明代,贵州全省共有26个卫,隶属于贵州都指挥使的有20个,且大多建于洪武年间。明神宗时期,贵州辖区内城市数量为43座,仅贵阳驿所在的城市是在元代土城基础上发展建设而来,剩余42座城市均属明朝各代新建。这些城镇中,超过一半数量城镇为卫所所在地,或者处于驿道交通线路上,而卫所作为一种军事产物,多设于驿道沿线。

贵州驿(今为贵阳市),洪武十五年建于城北,湘黔驿道、滇黔驿道、川黔驿道中线、西线在此交汇,交通便捷,为当地经济发展、文化交流提供了客观条件。建省后贵阳成为政治中心,政府衙门的修建,必然带来民户的增多,商业的繁荣兴旺,古今不外如是。天启年间,贵阳城区向北延申、扩建,扩展后的城区包括威清门、六广门、洪边门一带,最终形成十四个坊市。其中既有繁华的商业区,也有驮马汇集的马荣街市,北门外的馆驿前市则主要为南来北往的旅客服务。

镇远驿,位于镇远府府西,于洪武二十五年改设,依托儛阳河航运优势,有“水陆之会”之称。镇远作为贵州东路重要驿站,水运事业发达,城镇因商贸而发展,带动经济社会发展,将贵州与中原腹地的区位市场体系联系起来,成为远近闻名的富庶城镇。到了明末,商帮文化助力镇远驿,建立了两粤、四川等八大会馆,戏楼十二座,城内坊市林立,九衢三市,清朝时甚至有“黔省之冠”之美称。

普利驿,“在卫城南门外,隶属安顺州” [9] 。普利驿在地理上属贵州西路之要驿,有“黔之腹,滇之喉”之称,从普利驿,经西堡、水西土司地区到达乌撒,连接川黔驿道,属滇黔楚蜀货物贸易之要道,往来之货物均汇聚于此,“安顺府城围九里,环市宫室皆壮丽宏敞……估人云集,远胜贵阳” [17] ,借助腹地交通优势,古人认为其繁华程度盛于府城贵阳。“普定城垣峻整,街衢宏阔。南半里,有桥。又南半里,有层楼跨街,市集甚盛” [18] 。普利驿地势平坦,物产多样,城内商业繁华,城外牛市、马市聚集。

3.3. 驿递促进沿线地方文化互鉴

3.3.1. 驿丞群体为文化传播作出贡献

驿丞作为驿站的管理者,理论上属于贵州最早的、分布较广的流官群体。“秩莫卑于驿官,事莫纷于邮务” [19] 。贵州有记载最早的驿丞为“周农圃,嘉禾人,永乐年间任贵州驿丞,博学能文,虽居小官,亦屑尽职,有诗集行于世” [9] 。又如正德年间任龙场驿丞的王阳明先生,“时集夷人老幼亲狎教导之。 [9] 。之后,各地的学子,不管远近慕名而来,阳明先生将讲学延至书院,经常与学子讲学讨论至深夜时分。阳明先生在黔期间,悟道讲学,兴学黔中,开拓一方文明。其离黔后,阳明先生的黔籍弟子同励圣轨,共阐师学,先后掀起了几次具有一定规模的讲学高潮,使阳明心学逐渐覆盖全省,逐渐形成贵州第一个比较完整的儒学派别——黔中王门学派。也恰如金满银先生在《论王阳明对明代贵州文化的影响》所说“贵州学术的高潮直到明中叶以后的王阳明时代才出现”。

除阳明先生外,明代还有许多被贬贵州,对贵州文化传播作出贡献的驿丞。如嘉靖八年因谏劾张骢桂萼,陆粲被贬成为都匀府都镇驿丞。该驿站地处麻哈州,介于都匀、平越之间,条件艰苦,其成为驿丞时驿舍已经废弃不用。“子余深余《春秋》。诸生授《春秋》学者,又凤为之冠。故其父副长官洪卒,子余为之铭墓。其同学生有刘祥、刘奇、徐濂、马章、彭遵、欧阳世雍、徐柯等校堪苏文” [20] ;“再有陈邦敷,三原人” [21] ,“嘉靖年间任新添驿驿丞” [9] ,“并在嘉靖十三年卫治内建中峰书院” [9] 。

3.3.2. 驿递制度促进贵州各民族之间文化交流

明代建国之后,为解决边疆地区地广人稀,中原地区人口稠密的情况,在全国实行“移民实边”。贵州作为该政策移民之地,大量外来人口进入贵州。同时,明代出于军事需求考量,在贵州设置卫所,卫军通常举家迁徙而来。再加上外来之商贾,打破了传统土司制度构建的社会基础。各地办学之风盛行,少数民族对汉文化的热情高涨,越来越重视科举制度,涌现了一批科举致仕的黔籍官员。中原文化、江南文化、两粤文化、巴蜀文化、荆楚文化在贵州碰撞,文化面貌发生巨大变化。

古代贵州地处西南,远离王朝中心,中原文化与贵州本土少数民族文化相对撕裂,甚少交流。伴随贵州驿道网络的发展完善,移民也将中原文化带进贵州,将贵州少数民族文化带到全国各地,文化交流互鉴,相互交融,在贵州产生了一批文化融合的产物。已以现存的古建筑群为例:镇远驿属镇远府,凭借其水运优势,成为湘黔驿路上之要驿,是重要的客货集散之地。当地建筑受全国各地文化影响,包容性强,以建筑物实体反映出文化交流之碰撞,不管是布局与造型,还是结构与装饰,均可窥探出西南地区山地文化与中原地区汉族文化的缩影。

基金项目

贵州民族大学民族法治研究生教育创新基地课题(20212MYB003)。