1. 引言

安庆市地处安徽省西南部,北上江淮、东望吴越,向西是湘赣地区,是一座历史悠久的文化名城。古时有“万里长江此封侯,吴楚分疆第一州”的说法,故称“吴头楚尾”。这在一定程度上也反映出安庆方言所处地理位置的复杂情况:安庆方言处在安徽江淮官话的最西端,周边的赣方言、徽州方言和吴方言对其恰好构成一种包围之势。安庆方言属于江淮官话黄孝片,是安徽江淮官话安庆片的代表点 [1] 。

《现代汉语词典》中提到了“的”的一种用法是放在谓语动词后,强调该动作的施事者或时间、地点、方式等,而这个用法限于过去的事情;“的”字作为助词,放在句子末尾可以表示一定的语气,并由此生出表示肯定和表示已然的两种功能 [2] 。“的”字作为助词的这种用法学界已有多次讨论,也有一些争议:刘公望认为其是“时体助词” [3] ,宋玉柱认为其是“时间助词” [4] ,张谊生认为其是“时制助词” [5] ,邢福义认为其用在动词和宾语之间是“准时态助词”,移到句末则转化为“语气助词” [6] ,其他大多数语法学家则将其看成与动态、时态有关的助词。总体而言,“的”字作为助词,有表达一定时体意义的功能,这一点是学界公认的。方言中谓词变韵的研究是目前学界关注的重点之一,关于助词时体功能的讨论亦不在少数。但方言中语气词有轻重两读的情况,并能够表示不同的时体功能,目前还未见对此类现象的描写与分析。本文不探讨安庆方言助词“的”的次类归属问题,而尝试从句法角度考察安庆方言助词“的”的轻重两读现象及其在时体功能方面的差异和使用条件。

2. 安庆方言助词“的”与“的”字结构

语气词重读的现象在现代汉语中很少见,普通话、昆明方言、南昌方言中都存在语气词重读的现象,但都只是出于语言主观性(subjectivity)表达的需要,重读语气词一般来说所表现出的主观情感更强烈,而并没有表现出在时体功能方面的差异。安庆方言中“的”的轻重两读现象在句法位置上都表现为句末助词,而在实体功能上却有着明显的差异。试比较:

(1) 甲:那个小她,可怀上着哎?那个谁,怀孕了吗?1

乙:a. 她怀着。她怀孕了。

?b. 她怀的。她怀孕了。

c. 她怀的。她本来就已经怀孕了。

在例(1)的语境中,甲询问乙某人现在是否怀孕,而乙的肯定回答有两种形式:a句是表示“她怀孕了”这一类似于现在时的用法,c句是表示“她过去就已经怀孕了(直到现在也还在怀孕)”这一类似于过去完成时的用法,b句不成立。鲍红 [7] 总结了安庆方言“着”的虚词用法,认为其可以用来表示完成貌;王健 [8] 则把它分析为表示实现体。a句中的“着”大致相当于现代汉语中的动态助词“了”。b句中的“的”大致相当于现代汉语中的结构助词“的”,在句中与前面的成分构成了“的”字结构,在此处不适用;c句中的“的”是一个安庆方言特有的表示“过去已完成”义的助词。通过对例(1)的观察,我们初步了解了安庆方言中“的”轻重两读形式的不同功能,便于我们进一步考察这种现象。

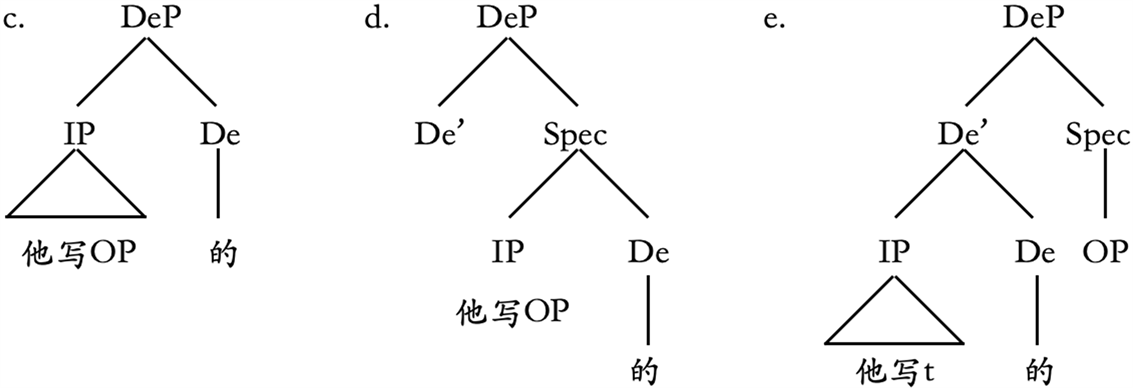

在最简方案的影响下,Ning主张将“的”分析为汉语中特有的功能语类(functional category)或功能中心语(functional head),理由是“的”没有指称意义或词汇意义,而只有语法功能特征(grammatical features),其词汇特征(lexical features)决定“的”字结构的生成 [9] 。他将“的”字结构生成的机制和过程分析描写如下 [9] :

(2)a. 他写的

b. [NP[DeP[IP他写OP][De的]]]

例(2)c~e显示了这一结构的生成或推导过程(derivational process),我们赞同这种生成方法,将安庆方言助词“的”的轻读形式参与的句子“她怀的”代入后完全行得通。正如“的”字短语本身的用法一样,“的”作为助词加在谓词性成分后使其转化为体词性成分,从而实现转指,“她怀的”实际上是转指“她”怀在肚子里的那个小孩。即便这种说法显得有些怪异,但确实存在这种用法。既然在这里我们把这种用法当作“的”字短语来处理而非主谓结构,但谓语主要表达的内容是事件意义。那么显然这种用法作为“的”字短语,并没有其谓语,所以也就没有事件意义,我们不再深究其中是否有一定的时体功能。事实上,安庆方言助词“的”轻重两读的情况正是如此,“的”轻读作为结构助词时可以构成“的”字短语实现转指,作为语气助词时表达“已然”语气,重读时则表达“过去已完成”义。

3. 安庆方言助词“的”与体范畴

我们可以再来看一组例句:

(3) 甲:你肯定又在街上贪玩,把买的瓜都撞破着!(你肯定又在路上贪玩,把买的瓜都撞破了!)

乙:a. 瓜是坏的。(瓜是坏的。)

b. 瓜是坏的2。(瓜本来就已经是坏的了。)

在例(3)的语境中,甲责问乙是否因为在路上贪玩而把瓜撞破了;乙想表达“我买这个瓜的时候他就已经坏了(并不是我在路上不小心撞坏的,瓜坏了与我无关)”,便可以依靠重读助词“的”的手段来表示“过去已完成”的含义(例3b)。而a句使用轻读“的”,只是表示“已然义”,是对“西瓜坏了”已然事实的描述,并不能作为词语境中对于甲的责问的应答。为了更好地比较轻重两读两者之间的差异,试比较:

(4) 甲:瓜是坏的!(瓜是坏的!<是不是你弄的?>)

乙:瓜是坏的!(西瓜本来就已经坏了!与我无关)

在这样的语境中,同样的一句话,轻读“的”表示对已然事实的陈述与对此事实的发问,重读“的”表示对过去已然事实的陈述与对发问的应答。这种依靠助词“的”来表达不同时体意义的手段,可以转写为英语,以便更好地理解其差异:

(5)a. When I bought this watermelon, it was bad. (我买到这个西瓜的时候,它就是坏的。)

b. When I bought this watermelon, it had gone bad. (我买到这个西瓜的时候,它就已经坏了。)

在例(5)中,a句使用一般过去时,与例(4)a句安庆方言助词“的”轻读时所表达的时体意义相近;b句使用过去完成时,与例(4)b句“的”字重读时所表达的时体意义相近。

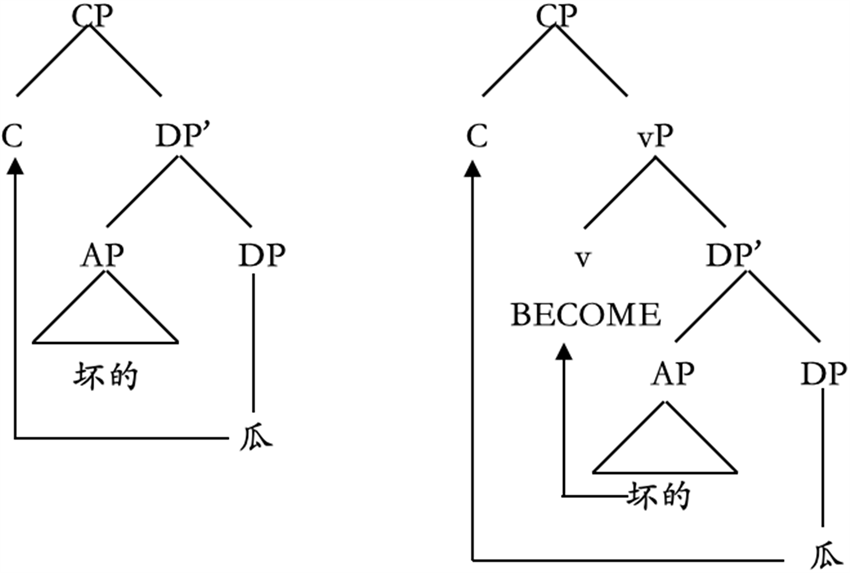

在生成语法体系中,一般将体分为词汇体和语法体两类。词汇体属于内层体,又叫情状体(situation aspect)或动作方式(aktionsart),依据[±动态]、[±持续]、[±终结]三个语义特征,主要分为状态、活动、完结和达成四种情状。语法体属于外层体,早期主要指视点体(viewpoint aspect),根据其所表示的情状观察方式,分为完整体和非完整体。如此一来,我们便可知重读“的”的用法中包含了轻动词BECOME。BECOME所表达的是一个动态的过程,主要强调事件的变化,时间变化后呈现出某种状态 [10] 。而轻读“的”的用法是直接通过话题前置移位而来:

(6)a. 瓜是坏的。 b. 瓜是坏的。

“的”作为助词除了放在动词、形容词之后,还可以放在动补结构和动趋结构之后,仍旧呈现出很强的时体功能方面的差异,试比较:

(7)?a. 饺子我昨个晚上包好的,再不吃要坏了。(我昨天晚上把饺子包好了,再不吃要坏了。)

a’. 饺子我昨个晚上包好的,你赶紧吃。(我昨天晚上把饺子包好了,你赶紧吃。)

b. 饺子我昨个晚上包好的,再不吃要坏了。(我昨天晚上已经把饺子包好了,再不吃要坏了。)

?b’. 饺子我昨个晚上包好的,你赶紧吃。(我昨天晚上已经把饺子包好了,你赶紧吃。)

例(7)中的a~b、a’~b’句也都是互补分布的。助词“的”轻读时,强调的是“我包了饺子”,其深层含义是“饺子我已经包好了”;助词“的”重读时,强调的是“我已经包完饺子很久了”,其深层含义是“饺子我包完已经放了很久了”。同样是说话人催促听话人吃饺子,“再不吃要坏了”,是对饺子放置时间“长”、保鲜时间“短”的补充;而“你赶紧吃”没有这样的含义。所以在这样的搭配之下,表示已然的轻读“的”缺少时间上的度量,难以搭配催促听话人因饺子保鲜时长“短”而须尽快食用完毕的“再不吃要坏了”;表示过去已完成的重读“的”有了时间上的度量,也与仅仅表示说话人催促听话人吃饺子的“你赶紧吃”搭配得不相适宜。但是,在一些特殊的语境下,a’、b’也是可以说的。比如出于礼貌原则(politeness principle),说话人作为主人邀请听话者作为客人吃饺子,而听话者进行推辞;此时主人家便可以随意使用例(7)中任意的句子来表示“反正我包都已经包了(甚至包得太多都要坏了,这与上面提到的保鲜时长‘短’是呼应的),你再不吃就要坏了,你赶紧吃不要客气”。

(8)a. 笋子他从山上带下来的。(笋子是他从山上带下来的。)

*b. 笋子他从山上带下来的。(他已经把笋子从山上带下来了。)

b’. 笋子他早上从山上带下来的。(他早上已经把笋子从山上带下来了。)

?b’’. 笋子他从山上带下来的,你把拿家去哦!(他已经把笋子从山上带下来了,你拿回家去吧!)

在例(8)中,a句是“的”字轻读的情况,表示已然义;b组三个句子中,b句是不符合土人语感的,一般不会这样说。而当补上一个时间状语“早上”后,b句成为b’句就可以说了。和“的”字重读放在动补结构之后一样,如果是放在表示客气、客套的特殊语境中,原本不说的b句也可以说了,如b’’句:说话人出于礼貌原则,表示“(反正)他已经把笋子从山上带下来了(我留着这么多也吃不完),你赶紧拿回家去吧,别客气”。

4. 安庆方言助词“的”重读形式的使用条件

通过上文的分析,我们大致可以了解安庆方言助词“的”轻重两读两种形式的区别。我们发现这两种用法出现的句式都有一种判断的意味,可以在谓词之前补出一个“是”。而它们还有一个重要区别是轻读“的”可以出现在肯定句和否定句中,而重读“的”不能出现在否定句中。试比较:

(9)a. 她是怀的。

a’. 她不是怀的。

b. 她是怀的。

*b’. 她不是怀的。

(10)a. 瓜是坏的。

a’. 瓜不是坏的。

b. 瓜是坏的。

*b’. 瓜不是坏的。

(11)a. 饺子是我昨个晚上包好的。

a’. 饺子不是我昨个晚上包好的。

b. 饺子是我昨个晚上包好的。

*b’. 饺子不是我昨个晚上包好的。

(12)a. 笋子是他从山上带下来的。

a’. 笋子不是他从山上带下来的。

b. 笋子是他从山上带下来的。

*b’. 笋子不是他从山上带下来的。

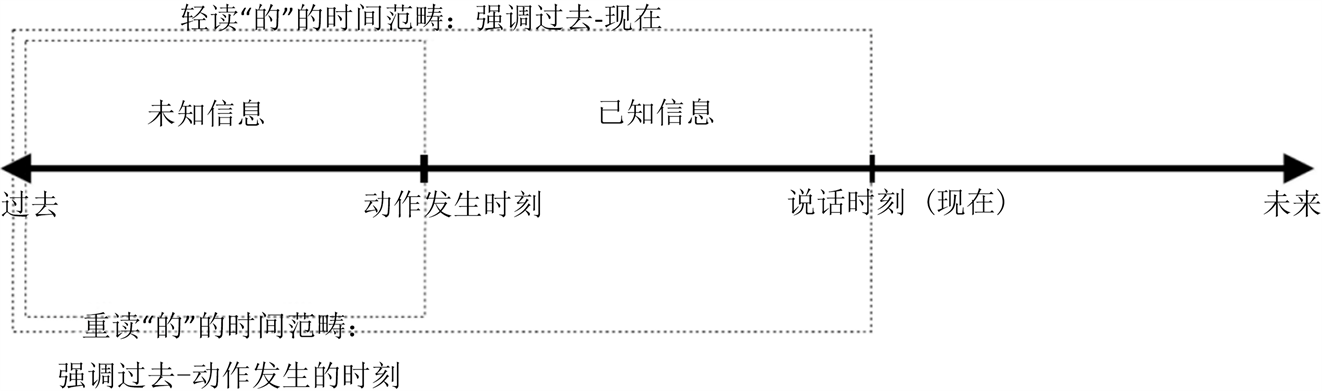

出现这种差异也并不难理解。例(9)~(12)中的a句所用的轻读助词“的”是陈述现时对象的客观状态,故而言说者可以做出肯定判断,也可以做出否定判断;b句则都使用重读助词“的”,都不涉及否定判断。时表示所述事件的时间与做出描述的时间之间的关系,而体则标明说话人观察事件进程的视角;完成体(典型地)聚焦于事件的最终状态 [11] 。按照上文的理解,轻读“的”与重读“的”都表示过去发生的事(已然态),但各有分工:轻读“的”强调的是从“过去”到“现在”的整体时间段,是否为对话双方已知信息要依靠具体语境判断;重读“的”强调的是从“过去”到“动作发生(实现)”的时间点,并以时间段的形式出现在当前的会话中,同时也关涉了从“动作发生(实现)”的时间点到“现在”的这段时间范畴。但于说话人主观而言,前一时段的内容是听话者未知信息部分,后一时段的内容是说话人与听话人双方已知信息部分。这种关系如图1所示。

Figure 1. The difference of dual pronunciation of light and heavy of the particle “de” in Anqing dialect

图1. 安庆方言助词“的”轻重两读形式的差异

正因重读“的”的适用范围是从“过去”到“动作发生时刻”,而这部分的内容又往往是说话人认为听话者未知的信息,故而如果是对其进行否定判断,也就没有了说话的必要。因为如果这段内容是否定的,事件就会直接从“动作发生的时刻”发生,由未知信息变为已知信息。比如例(10)a~c都可以说,唯独d不成立。是因为如果d的逻辑成立,其语义就与b句“的”轻读形式的否定句相重合,出于经济,人们自然也不会倾向于重读这个句末助词“的”。

我们通过观察还可以发现,由于这些使用句末助词“的”的句子中的主语大多是从较低的位置移位至句首位置,而BECOME的主语位置又往往是受事论元,故而这些句子总是有一种被动的不如意的色彩。比如瓜是被摔坏的、饺子是被包好的、笋子是被摘下来的。而像“怀孕”这类动词,在大众的识解中,也往往于女性而言是处于一种被动接受的感觉。

按照制图理论的分析方法,句末助词可以划分为“内助词”和“外助词”,内助词包括时间和事件,事件类在词汇层次,而时间类在屈折层次。外助词包括焦点、程度、回应、感情,位于标句层次。在制图理论的影响下,邓思颖(2019)根据词序和意义的考虑,总结出了如下汉语助词连用的情况 [12] :事件 > 时间 > 焦点 > 程度 > 感情。

我们从这里也可以看出安庆方言助词“的”轻重两读两种形式的排序问题。重读“的”靠前,属于内助词;轻读“的”靠后,属于外助词。所以在安庆方言中有这样的用法就不奇怪了:

(13) 你可晓得她是怀着的的哦?你知道她是已经怀着的了吗?

5. 结语

通过对安庆方言助词“的”轻重两读形式在不同环境中的分布情况、各自时体特点的考察,我们发现,安庆方言助词“的”轻重两读形式有着不同的表达功能。轻读“的”表示已然义,还可以用来标示焦点,是常见用法;重读“的”则用来表示“过去已完成”的时体意义。

最后,我们可以总结出安庆方言中这种特殊的重读助词“的”的用法的条件:

第一,位置要低,大多只能出现在谓语之后;

第二,句子中的主语绝大多数是受事而不能是施事;

第三,一般不能出现在否定句中。

NOTES

1本文语料皆为自省语料,作者为土生土长的安庆人。在自省语料的过程中,先后请教了姚千红女士(53岁,安庆大观区人)、陈思程先生(24岁,安庆大观区人)、查文涵先生(23岁,安庆大观区人),在此一并致谢。

2本文中的轻读“的”不进行特殊标记,重读“的”下标黑点。