1. 引言

自2008年世界金融危机爆发以来,世界经济形势复杂多变,发达国家积极抢占市场。以欧美为首的西方发达国家一方面继续利用其技术优势地位,不断对发展中国家“薅羊毛”;另一方面,坚持走科技创新的道路,制定高新技术标准,谋求技术垄断地位,从而达到攫取经济利益的目的。我国经济虽然保持了高速增加的发展态势。然而,受到世界经济的影响和国内产业结构调整和技术升级、就业人口剧增等综合因素影响,我国经济增长急需新的强劲“动力”。2014年,李克强总理提出了“大众创业、万众创新”的倡议。2015年3月5日,“推动大众创业、万众创新”被写入《政府工作报告》中,成为培育和催生经济社会发展新动力的有效途径 [1] 。2017年,习近平总书记在中共十九大报告中指出,要“激发和保护企业家精神,鼓励更多社会主体投身创新创业。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。2022年的《政府工作报告》强调“深入开展大众创业万众创新”,同时将“提升科技创新能力,实施基础研究十年计划”作为本年度发展重点工作。坚持科技创新是我国现阶段重要发展战略,是实现“中国创造”和建设创新型国家的重要途径。创新型理工科研究生是毕业大学生当中的佼佼者,最富创造力的群体 [2] ,是“大众创业、万众创新”的引领者和中坚力量。在“科技强国、中国创造”中,创新型理工科研究生扮演了举足轻重的关键角色。理工科研究生应敢于担当,不忘初心,凝聚创新精神,坚持科技创新,不辱使命 [3] 。

2. 科技创新的内涵与个人创新能力的层次

2.1. 科技创新的内涵

科技创新分为科学创新和技术创新两个方面。科学创新可以分为三个层次:从无到有的“开路式”创新、从有到无的“一次性解决问题”的创新、从有到有的创新 [4] 。技术创新的层次与科学创新相类似。但是,与科学创新相比,技术创新的范围更小,针对的目标也更加具体。因此,技术创新的对象更加具体化和多样化。根据创新的具体对象,具体地,技术创新可以分成配方创新、工艺创新、材料创新、结构创新、测试方法创新、理论创新和应用创新7种类型 [5] 。而从精神追求的角度,科技创新可以分为四种境界:自然境界、功利境界、娱乐境界和神圣境界 [6] 。精神境界直接影响科技创新的质量和水平 [6] 。因此,强化对科技创新内涵的理解,解析不同类型的技术创新,有助于把握科技创新的正确发展方向 [6] ,提升创新教育的水平 [7] ,更好地培养研究生的创新能力。

2.2. 个人创新能力的层次

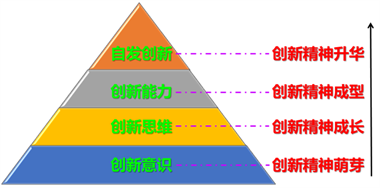

就个人创新能力而言,从低级到高级,大致可以分为模仿创新、自主创新和自发创新,如图1所示。模仿创新分为两个层次。第一个层次是能够利用学到的知识去分析和解决类似问题或者制造产品——这是创新的起源。第二个层次是能够综合运用多个知识去分析和解决类似问题或者制造产品——这是创新的萌芽。自主创新也可以划分为两个层次:第一个层次是能够综合运用多个知识去分析和解决新问题或者制造新产品。第二个层次是能够学习新知识、新技能去解决新问题或者设计开发新产品。当创新成为个人的一种日常习惯、乃至成为个人的一种需求,此时,个人的创新能力就进入最高阶段——自发创新。

Figure 1. Personal innovation ability level pyramid

图1. 个人创新能力层次金字塔

3. 《光电薄膜材料与技术》课程创新能力培养的模式

3.1. 创新能力的培养过程及其发展

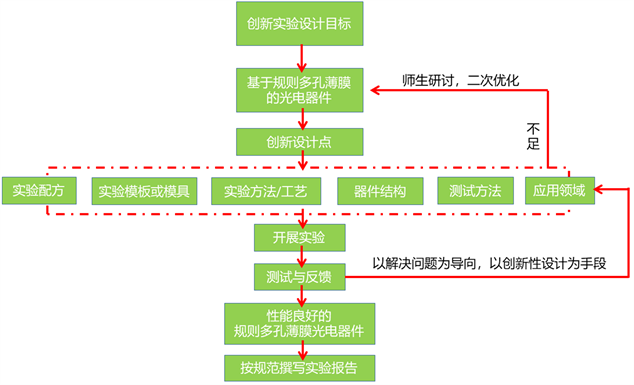

如图2所示,根据循序渐进的方式,创新能力的培养层次可以分为以下四个过程:创新意识——创新思维——创新能力——自发创新。创新意识,是指在教师的引导、周边环境的熏陶下,理工科研究生个人认识到创新的价值、创新对其在未来学习、实验和职业生涯当中的积极作用,从而产生“我应当具备创新能力、我要进行创新的”想法。这是创新能力的萌芽阶段。在创新意识的基础上,有目的地、系统地开展针对性的思维训练,养成发散式、开放式、敢于打破常规的思维习惯——创新思维。创新思维是创新能力养成之前的前奏,是一个由“知道”到应用时能“想到”过程。创新能力是创新思维的进一步升华和具体应用,它不仅要“想到”,更是要“做到”——即,运用创新思维解决了问题或困难。创新能力不是一蹴而就的。创新能力的养成是从简单的求变做起,一点一滴地积累,是一个长期锤炼、由量变到质变的过程。对于理工科研究生来说,培养创新能力就是长期使用创新性思维去分心和解决新问题或者开展创新性实验,乃至开发全新的产品。创新能力就如同“宝剑”一般,如果长期不用就会慢慢钝化;如果长期坚持磨砺,创新能力这把“宝剑”就会越来越锋利,直至成为我们身体的一个“部分”,从而升华为自发创新。

思想决定行为。通常,创新精神是驱动个人进行创新的内在的源泉和不懈动力。在培养理工科研究生创新能力的同时,必须注重培养与之匹配的创新精神。创新精神与创新能力相对应的四个阶段分别是:创新精神的萌芽——创新精神的成长——创新精神的成长——创新精神的成型——创新精神的升华(如图2所示)。

Figure 2. Diagram of innovation ability and innovation spirit step by step training process

图2. 创新能力与创新精神循序渐进培养过程示意图

3.2. 创新能力的培养的模式

3.2.1. 经典创新案例分析培养创新意识、创新思维和创新精神

渐进式创新是以现有技术为基础,逐步进行改进和升级,“小步快跑”,最终实现长足进步和突破的创新。这种形式的创新更容易被人们所理解和接受,而且它也更容易实现。因此,本课程选择使用渐进式创新作为创新案例,用于培养研究生的创新意识、创新思维和创新精神。以渐进式创新为例,从研究生的生活或者熟悉的产业中选取1~3个经典创新案例进行专题讨论,引导研究生参与讨论,理解创新的模式和创新思维,培育创新意识和创新精神。下面我们以纳米材料在光电领域的发展变迁作为一个经典案例进行讨论 [8] ,具体如表1所示。

Table 1. Some innovative evolution of the nanomaterials

表1. 部分纳米材料的创新演变

3.2.2. 专利文件写作锻造创新思维

首先,专利文件写作能力是一个理工科研究生应当具备的能力,它是技术人员的必备技能,是理工科研究生在未来工作中加薪、升职的一个重要途径。广西某知名企业的“专利王”每年专利创收数十万元。近几年网上广为流传的天价专利转让“神话”更是屡屡刷新人们的“底线”——目前我国的最高记录是单个专利转让费5.2亿元 [9] 。通过上述阐述,勾起研究生的学习兴趣,调动研究生的积极性和主观能动性。

其次,专利文件写作是锻造研究生创新思维的一种绝佳方式。专利主要分为发明、实用新型、外观设计和软件著作版权四类。发明专利和实用新型都要求必须同时具备新颖性、创造性和适用性。前面两个属性的第一个字组合起来就是创新。除了查新之外,专利文件写作之前最关键的一个步骤就是挖掘和凝练创新点。创新点越大越多,专利授权的概率越高。因此,利用专利文件写作训练创新思维可以算得上“一箭双雕”,既锻炼的创新思维,又可以获得成果(专利)。

最后,在解决研究生思想“包袱”之后,结合本文作者的经验心得,传授研究生凝练专利创新点的方法和技巧。以案例分析的形式引导研究生改进和完善自己的思维方式,从而提出建设性建议或者设想,凝练出创新点。创新思维的训练不是盲目的,首先应当是确定目标,接着是选区恰当的出发点开始进行发散性思考,然后对思考的结果进行分析和评价,从而得出最优方案。表2给出了本文作者近年来精心总结出的部分创新思维训练方式,以供读者借鉴。

Table 2. Summary of some innovative thinking training methods

表2. 部分创新思维训练方式汇总

3.2.3. 创新性实验设计与实施锤炼创新能力

Figure 3. Diagram of innovation ability and innovation spirit step by step training process

图3. 创新性实验设计思维导图

以项目为载体,通过开展一个完整的综合性实验,从实验设计、工艺优化、实验模板或者模具设计与制造、器件结构设计、测试方法、应用探索等方面培养理工科研究生的创新能力。如图3所示,首先,明确创新实验的设计目标——基于规则多孔薄膜的光电器件(具体明确为光电探测器、气敏传感器、压电传感器、热敏传感器、压力传感器、太阳能电池、发光二极管当中的哪一种)。其次,研究生从实验配方、实验模板或模具、实验方法/工艺、器件结构、测试方法和应用领域等方面着手,选择2~3个作为创新的出发点,结合现有研究条件提出创新性设计。然后,师生研讨,对创新性设计的创新程度、可行性进行研判;同时,引导研究生遵循以人为本、绿色环保、可持续发展的理念开展创新性设计。如果创新性设计存在不足之处,引导研究生自行优化;师生再次研讨,直至创新性设计获得通过为止。如果创新性设计没有问题,研究生则根据实验方案和创新性设计,自行开展研究。实验之后,对样品进行测试和分析。如果实验结果不理想,则“以解决问题为导向,以创新性设计为手段”,通过优化设计,解决问题。如果实验结果较为理想,获得了性能良好的规则多孔薄膜光电器件,则按照规范撰写实验报告。至此,创新性实验结束。

4. 结论

根据最新的调查统计,近5年选修《光电薄膜材料与技术》课程的研究生共计获得授权专利21项(其中发明12项,实用新型9项)。此外,还有16项发明专利在审查当中。以第一作者(或导师第一,研究生第二)发表相关学术论文25篇,其中SCI论文18篇(一区3篇,SCI二区8篇),EI 3篇,中文核心2篇。此外,有三名研究生获得学术奖励:其中1人获得柔性光电功能材料与智能传感发展论坛“研究生学术新锐奖”;2人分别获得中国发明展览会银奖和铜奖。2018年~2021年期间共计有23名研究生选修本课程。生均获得授权专利接近1项,生均在审专利为0.7项,生均发表相关论文1篇。调查数据统计结果表明,“创新教育”教学改革的综合成效明显,较好地达到了培养研究生创新能力的预期改革目标。后续我们将总结前期教学改革的经验并结合研究生调查反馈的结果,进一步丰富课堂/课后培养创新能力的方法和方式,并不断完善创新教学案例和创新素材库,提升研究生的科研实践能力和创新能力。

基金项目

本文系2022年广东省研究生教育创新计划项目“光电薄膜材料与技术”(2022SFKC_081);五邑大学2022年研究生教育创新计划项目“光电薄膜材料与技术”(YJS-SFKC-22-01);广东省2022年度教育科学规划课题(高等教育专项)“以培养技术创新型人才为导向,探索《光电功能材料》课程中的创新教育”(2022GXJK354);2022年度五邑大学校级本科高质量课程建设与创新创业教育建设改革项目“以培养技术创新型人才为导向,探索《光电功能材料》课程中的创新创业教育”(KC2022081)阶段性成果;2021年广东省普通高校创新团队项目“柔性微纳电极及器件研究创新团队”(2021KCXTD042);2022年度省级课程思政示范认定项目“材料科学与工程专业课程思政教学团队”(GDSZ2022001);2021年五邑大学课程思政示范团队–材料科学与工程专业教学团队(SZ2021002)。