1. 引言

近年来,我国利率市场化的建设进程发生了重大进展。

2013年7月,中国人民银行全面放开金融机构贷款利率管制。2015年5月,中国人民银行上调金融机构存款利率浮动区间上限至基准存款利率的1.5倍。同年8月,中国人民银行决定放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限。同年10月,中国人民银行决定对商业银行以及农村合作金融机构等不在设置存款利率上限。至此,我国利率市场化的主要工作已经基本完成。

现阶段,我国利率市场依然同时存在货币市场利率与存贷款基准利率。前者主要通过央行政策引导与市场互动共同定价,后者主要经由央行公布对于基准存贷款利率的调整变动。我国目前正处于市场化利率于存贷款利率双轨合二为一的利率市场化最后阶段。

2007年1月4日,上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,下文简称SHIBOR)正式运行。SHIBOR的诞生意味着人民银行正式启动我国货币市场基准利率的培育。这有利于进一步促进我国金融市场参与主体的自主定价能力,优化货币市场定价效率,并成为推进利率市场化的先导进程。运行至今,SHIBOR已基本成为我国市场化利率基准。

利率期限结构理论是利率相关研究的核心理论。其反映了某一时间点上,不同期限的资金收益率与各自到期时限之间的关系,反应整体市场对资金成本的价格和变动方向的总预期。通过将不同期限的资金利率与其对应到期时间描绘成一条曲线,可以得到收益率曲线,收益率曲线的形状,有助于观测市场对预期资金成本的时间结构,并且反映了市场对于宏观经济、通胀发展的隐含预期,是市场研究中必不可少的工具。

SHIBOR建设与发展伴随着我国利率市场化、人民币国际化、货币政策调控转型以及金融市场转型的发展进程,意义重大。投入运行以来,在央行的支持与各金融市场主体的不断参与,SHIBOR的定价的市场化程度不断提高,已经成为被广泛认可的市场化利率的代表。

SHIBOR投入运行至今,我国金融领域发生了一系列大的变革。存贷款利率逐步完成市场化改革,人民币国际化不断推进,人民币中间价形成机制不断完善,并引入逆周期因子,开发新的借贷便利工具。我国金融领域的市场化程度不断完善。目前正处于市场化利率与存贷款利率合二为一的“最后一公里”,基于预期理论对SHIBOR进行实证检验,以测度其市场化程度的变动,同时兼具理论与实证意义。

2. 文献综述

2.1. 国外文献

在国外金融市场中,基准利率是美国联邦基金利率(FFR)与伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。此外,美国作为全球最大的债券市场,美国国债的收益率曲线同样被市场高度重视。主要发达经济体的利率市场化进程均在上世纪完成,因此其相关研究成果对利率期限结构形成理论的契合程度相对较高。

海外学者对相关内容的研究中,Campbell和Shiller [1] (1987)把EH假说代入现值贴现公式,发现如果预期假说成立,则不同期限利率一定存在协整关系,且协整向量必定为(1, −1)。Lucio、Daniel和Giogio [2] (2007)应用1952~2003年期间美国1月期到10年期债券收益率的月度数据,并引用了经济变量及应用两种以上债券收益率组合,运用拉格朗日乘数法检验,结果有力的拒绝了预期理论。Fama [3] (1984)对美国1~6个月期限的利率进行检验后发现可以接受预期理论。

2.2. 国内文献

改革开放以来,我国利率市场化建设一直处于进行时,目前正处于最后阶段。我国利率期限结构实证研究成果相对较为丰富,且相关研究存在分歧。总体来看,随着利率市场化进程的推进,SHIBOR对于预期理论的支持程度在逐渐提高。

唐齐鸣与高翔 [4] (2002)对于我国银行间同业拆借市场的实证研究表明,我国金融市场存在过度投机行为,但总体符合预期理论;史敏 [5] (2005)的研究发现,亚洲金融危机前我国银行间同业拆借市场基本符合预期理论,而亚洲金融危机后则不再符合;贾德奎 [6] (2009)发现结果发现,1M以下和3M以上期限的利率能分别较好地验证预期理论,而如(3M, 1W)或(6M, 1M)的长短期利率组合却难以验证预期假设,且现实中期限较短利率的波动程度要远大于期限较长的拆借品种;杨宝臣 [7] (2010)基于对SHIBOR日数据的研究,指出其利率结构存在短端的波动趋势和长短的线性漂移趋势,由此指出预期理论对SHIBOR整体上是不适用的,但对于其短端和长端则是分别适用;王相宁 [8] (2010)通过单位根检验发现SHIBOR短端利率平稳、中长端利率存在单位根,并分别运用线性回归法、向量自回归法和协整检验法对SHIBOR整体、短端利率和中长端利率相应进行了实证检验,得出SHIBOR无论整体上还是短端利率或中长端利率都不支持预期理论成立的结论,钱枫林 [9] (2013)应用线性回归分析和向量自回归分析(VAR),对SHIBOR市场利率期限结构进行实证检验,发现无论是整体利率期限结构,还是中长期、短期利率期限结构,都符合预期理论;莫扬 [10] (2015)聚焦于预期理论在中国不成立的原因,发现排除“利率倒挂”和各利率的共同结构突变点的干扰以后,EH假说分别在SHIBOR长短期利率成立。俞锋 [11] (2015)对我国货币市场上银行间质押式回购、银行间买断式回购以及银行间拆借产品三大类1年期至30年期共计90小类产品,在1999年1月至2014年4月期间的月度数据对利率期限结构预期理论进行了协整检验。得到了我国货币市场上三大类产品不存在明显的市场分割现象,可以较好地吻合预期理论的结果。

此外,对于SHIBOR其他方面的研究中,也可以看到我国利率市场化程度相对较低,金融市场定价能力仍然有待提高的特征。

李宏瑾 [12] (2009)则借助银行间国债利率研究了利率期限结构对通货膨胀的预测能力,发现其包含了对通货膨胀的预期;杜军 [13] (2010)利用潜逃利率期限结构模型和广义矩估计方法,发现只有蕴含了利率变动条件波动率与利率水平高度相关机制的模型才能很好地模拟实际的SHIBOR市场数据;王有轶 [14] (2010)对比了市场上的其他利率指标发现短端SHIBOR与国债回购利率的相关性,以及中长期SHIBOR品种和对应期限央票发行利率几乎一致;张笑峰 [15] (2012)探讨了SHIBOR利率期限变动的影响因素和作用机理,指出“水平”、“倾斜”和“曲度”三个反映利率期限结构变动特征的潜在要素可解释利率期限结构以上的变动,但“水平”的主导影响作用稍弱。

近年来,我国利率市场化程度大幅提高,但基于近年数据的相关研究成果较少,这为本文提供了写作的现实基础。本文试图通过对于不同年份SHIBOR运行数据的实证研究进行相互对比,以观察我国利率市场化改革的进展。

3. 理论回顾

3.1. 利率期限结构

利率期限结构描绘了在某一时间点同时间期限资金的收益率与到期时间的关系,可以反映不同时限的资金供求关系变动方向。收益率曲线的形状通过反应资金成本的期限结构,成为了重要的经济预期参考指标。

3.2. 利率期限结构的理论回顾

一般来说,利率期限结构主要有三个理论,分别是预期理论、市场分割理论以及流动性偏好理论。本文主要基于预期理论进行分析。

作为最早并且最重要的期限结构理论,预期理论由Fisher (1896)提出,之后Hciks (1939)以及Lutz (1940)对其做出了重大的完善与发展。根据预期理论,金融市场中的利率受贷款期限结构的决定。任何长期利率都与对于短期利率的预期有关,这一理论也因此被称为预期理论。预期理论认为,长期利率是不可观察的、可预期的短期利率的期望。

预期理论的数学表达见本文第4部分。

预期理论有以下主要假定:

(1) 金融市场完全有效;(2) 投资者的投资动机是追求利润;(3) 市场对于未来利率的预期是一致的;(4)不存在交易成本。

根据该理论,预期是决定未来利率水平的唯一因素,只要获得对于利率预期的充分信息,即可判断收益率曲线的形状。预期理论解释了期限结构的通常现象,即期限结构为何在大多数时段是倾斜向上的,也因此成为利率期限结构研究的最重要、最基础的理论。

4. 模型设定与数据检验

4.1. 预期理论的一般数学表述

预期理论假设:在不考虑风险溢价的情况下,投资任意利率期限的资金在任意时间段预期收益是相同的。一般来说,如果用

来表示第t时刻的n期即期利率,预期理论的假设可以表达成下列形式:

(1)

其中

,

,k为整数,

表示期限溢价,上式可表达为下列形式:

(2)

以小写字母表示复利,可以得到

,令

,对上式两边取对数,化简得:

(3)

即长期利率是短期利率的期望与期限溢价之和。当

为零时,(3)式表示不含期限溢价的纯预期理论;当

存在且可以被确定成一个常数时,这时(3)式就变为流动性偏好理论的数学描述。常用的预期理论检验方法有两种:协整检验模型与向量自回归(VAR)模型。

4.1.1. 向量自回归模型(VAR)

向量自回归模型(Vector Autoregressive Model)由Sims (1980)提出,将所有变量内生化,并在此基础上进行回归分析。由单变量时间序列的AR(p)模型可以得到多元情形,这就是VAR(p)模型:

(4)

这一方法的检验效果取决于其选择的滞后阶数,如果阶数过小,则误差项的自相关性会增加;而阶数过大则在削弱自相关性的同时会使自由度减小。因此,在检验前应判断其最优阶数。

4.1.2. 回归检验法检验预期理论

对式(3)等式两边同时减去

,可得:

(5)

假设期限溢价为0,短期利率的预期上升时,长期利率会上升且高于短期利率,收益率曲线将会向上倾斜。当期限溢价被确定为一个非零常数时,长期利率会与短期利率的期望形成稳定的对应关系,两者变动比例将一致。用

代表即期长短期利差,且对式(5)整理并化简可得:

(6)

根据国内外已有相关研究,利率的时间序列数据通常不稳定。但只要其变动具备一阶单整特征(即符合I (1)过程),那么

就是平稳的。由预期理论的假设,

被认为是一个确定的常数,那么必然平稳。因此,符合该假设过的利率数据,其长短期利差应该是平稳变化的,即存在协整关系,且协整向量和为零,这是使预期理论成立的一个必要条件。

上述描述中包含对于短期利率的预期,但特定时刻短期利率的具体数值未知。因而应对未来利率预期加上一个预期误差,用以表示未来实际短期利率,即 ,对式(6)变形可得:

,对式(6)变形可得:

(7)

因为

,令

,那么可以建立如下的一元二次方程:

(8)

如果检验结果无法拒绝原假设

,可认为实证结果支持纯预期理论成立,当检验结果无法拒绝原假设

时,可认为实证结果支持以流动性偏好理论解释长短期利率之间的相互联系,即存在一个既定的至于期限类型有关的期限溢价。

出于稳健考虑,本文选用协整检验进行实证检验。

4.2. 实证检验与结果

4.2.1. 数据选择

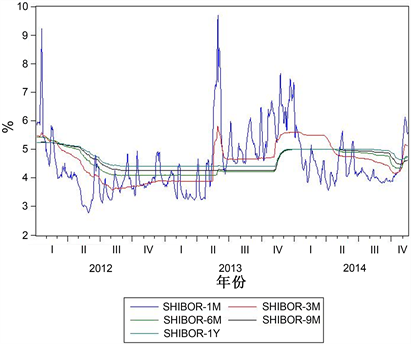

2007~2018年,我国宏观经济基本面发生了重大变化,经济高速增长变化至中高速增长。而从图中可以看到,截至2018年底的SHIBOR数据波动极大,这意味着SHIBOR数据变动反映了上述事实。因此首先对全体选定年份的SHIBOR数据进行了预检验,结果稳定,而这有悖于常识。而基于过去十几年我国经济基本面明显变动事实,本文不采用虚拟变量研究事件冲击对于SHIBOR的影响。而选取不同年份组进行静态对比,并在结论中对特殊年份倒挂现象单独总结。在对于自2007年至去年底的全体所选期限的SHIBOR数据进行预检验之后,本文决定将选取2007~2009、2012~2014以及2016~2018每组各三年数据分组进行协整检验。利率期限选择1M 3M 6M 9M 1Y期的SHIBOR数据。总体SHIBOR数据以及2007~2009年,2012~2014年,2016~2018年数据详见图1、图2、图3、图4。

Figure 1. Selected periods SHIBOR rate data from 2007 to 2018

图1. 2007~2018所选期限的SHIBOR利率数据

Figure 2. Selected periods SHIBOR rate data from 2007 to 2009

图2. 2007~2009年所选期限的SHIBOR利率数据

Figure 3. Selected periods SHIBOR rate data from 2012 to 2014

图3. 2012~2014年所选期限的SHIBOR利率数据

Figure 4. Selected periods SHIBOR rate data from 2016 to 2018

图4. 2016~2018年所选期限的SHIBOR利率数据

从图2~4可以看到,1M期的SHIBOR数据波动相对较大,而比较前后两组数据,1M期SHIBOR利率由于期限较短,数据波动最大。其中2012~2014年的1M期SHIBOR波动最为明显,且经常倒挂。而2007~2009以及2016~2018年的1M期SHIBOR数据波动相对稳定,且与其余期限利率保持同步,前者偶现倒挂,后者基本无倒挂。而3M及以上期限的SHIBOR数据则较为稳定,仅仅2012~2014组内明显倒挂,但并不频繁。

4.2.2. 实证结果的描述

基于预期理论的数学表述,对所有数据取对数操作。

基于预期理论的假设的平稳要求,对各组不同期限的利率数据的水平项以及一阶差分项进行单位根检验。对两组数据分别汇总与分年度进行检验,检验结果可以参照表1。

Table 1. Unit root test results of SHIBOR data

表1. SHIBOR数据的单位根检验结果

注:1) 两组各期限利率水平值检验使用带有截距项的形式;

2) 两组各期限利率数据一阶差分项的单位根检验使用既无截距项也无时间趋势的形式。

从上表看,两组各期限的利率数据的水平值对于单位根零假设的拒绝情况不理想,有较多组数据不满足其平稳条件。但其一阶差分值全部满足平稳条件。因此可以认为,两组各期限的SHIBOR数据全部满足I(1)的一阶单整过程。

对已选数据进行协整检验,进行OLS回归后保存残差并进行单位根检验,检验结果见表2、表3及表4。

对比07~09年汇总数据与16~18年汇总数据,经过计算出的趋势项与截距项的伴随概率全部低于1%,而数据的拟合优度以及调整后的拟合优度均较高,且后组明显高于前组。汇总数据局部出现明显异常,对两组汇总数据的残差项进行单位根检验,前组残差项的伴随概率明显高于1%的,显著低于5%,因此本文认为回归结果是较为稳定的。16~18年汇总组中,(1M, 3M)的常数项为负,且伴随概率显著高于10%。

对汇总年份回归检验的矛盾,分年度进行数据回归,分年度检验的回归结果中,数据的拟合优度明显提高,对于趋势项以及截距项的伴随概率显著低于1%,数据残差的伴随概率总体基本低于1%,而部分高于1%的数据则明显低于5%。总体来看,分年度的数据回归结果对预期理论的满足程度较好,结果相对稳定。

2012~2014年份数据无论汇总或单独检验,均无法得到稳定支持预期理论的结果,根据图1以及图3可以直接地看到,2012~2014年期间,利率倒挂的现象较其他两组更加明显,且持续时间更久,表明期限内存在事件冲击。本组数据的经济学解释将在4.3.2部分给出。基于预期理论的经济学解释仅包括2007~2009年数据组以及2016~2018年数据组,在4.3.1部分给出。

此外,实证结果发现,宏观经济环境收到外部因素影响比较弱的年份,数据的拟合优度较低,而在宏观经济环境受到外部因素影响较明显的年份,数据的拟合优度较高。同时,在对于残差项的观察中,明显观察到残差的分布表现出明显的季节性规律。

Table 2. Results of regression testing of data from 2007 to 2009

表2. 2007~2009年数据回归检验的结果

Table 3. Results of regression testing of data from 2012 to 2014

表3. 2012~2014年数据回归检验的结果

Table 4. Results of regression testing of data from 2016 to 2018

表4. 2016~2018年数据回归检验的结果

注:1) 利率组合一栏,括号中前者为短期利率,如(1M, 3M)表示1月期与3月期的SHIBOR利率组合;

2) 对残差项的水平值进行了无趋势项且无截距项的单位根检验。

4.3. 实证结果的经济学解释

4.3.1. 实证结果对于预期理论的解释

文章基于预期理论,对选定年份SHIBOR数据进行了检验,检验发现,对分年度的利率组合,发现实证结果支持包含期限溢价的非纯预期理论。且在分年份的检验结果中,随着利率期限跨度的增大,存在数据的常数项逐渐增大且截距项逐渐减小的趋势,由于趋势项逐渐减小,表明存在期限溢价,结论支持包含溢价的非纯预期理论。

对比前后实证结果,发现实证结果解释力明显提高,对比2007~2009年数据组与2016~2018数据,后组中适用预期理论解释的年份,数据的拟合优度要明显高于前组。可以推断,适用于含溢价的预期理论的情形下,SHIBOR利率市场化程度有明显改善。这与事实相符。但考虑到2012~2014年数据情形,这一改善过程中存在波动。

4.3.2. 实证结果不满足预期理论部分的解释及猜想

前文对于实证结果的描述中,存在着某些无法用预期理论解释的现象,这里部分解释:

(1) 2012~2014年数据利率倒挂,实证结果异常,违背了预期理论的基本假设。自从2010年开始,利率倒挂频繁,一直到2015年上旬才逐渐缓解(见图1)。这一期间发生了著名的“钱荒”(2013)。过程中包含了央行的政策引导举措。张明 [16] (2016)认为,“钱荒”发生的原因之一就是央行试图敦促部分深度参与同业业务的商业银行规范管理。

(2) 在对于残差项的观察中,存在季节规律,残差在每年第一季度往往为负,随后逐渐升高然后在六月底前重新回落;下半年也类似,六月后至年底,残差数值相对升高,并在年底回落。由于残差反映了对于回归方程的修正,因此本文认为,残差中包含了预期理论之外的影响因素,为应对资金考核,各金融机构在年季末“冲时点”的现象。这会收紧同业拆借市场短期的资金供给,使得短期拆借资金供给减少,利率上升,而在这一过程结束后倒挂缓解。王广龙 [17] (2015)研究发现,临近季末,短端SHIBOR会出现明显的短时上升,并在下一季初恢复正常。

(3) 在宏观经济受到较大外部因素影响的年份,模型提供了较高的拟合优度。在宏观经济收到外部因素影响较低的年份,模型的拟合优度较低。如前组中拟合优度最低的2007年,当年8月甚至更早,次贷危机已经在美国逐渐发酵,而当年我国国内生产总值(GDP)增速11.9%,居民价格指数(CPI) 4.8%,进出口总额增速23.6%,股票市场于是年冲击6124点的历史高点,我国当年宏观经济整体热度相对较高,同时受到发达经济体影响较小。而这一年的SHIBOR数据回归后得到的结果也更加不稳定,其拟合优度没有显著超过0.5,出现了解释力较弱的情况且残差的波动区间也更大。而前组中数据拟合优度更高的2008~2009年,由于全球经济危机的发生后各国财政货币政策的趋同,全球经济表现更高共性,相应年份的实证结果拟合优度也较高。在2016~2018数据组情况类似,在供给侧结构性改革稳步推进的2017年,外部经济环境相对平稳,我国宏观经济表现更多由内生性因素所决定,随着当年供给侧结构性改革的逐步推进,经济主体对于资金的需求也出现的结构性的分化,此间国内货币政策中性稳健以及美联储加息节奏柔和,当年资金的供给与需求情况相对偏紧且不均匀,也使得实证结果的拟合优度下降。同样,如2016年的英国脱欧于美联储货币政策转向的开始,以及2018年贸易问题的影响,宏观经济环境受到外部因素的影响比较大,而实证结果的拟合优度也比较高。

(4) 偶发事件对于实证结果也存在干扰。对实证结果的观察中,本文发现存在某些偶发因素使得实证结果无法解释预期理论的情况,如2007年的中国石油IPO认购阶段以及2016年的英国脱欧期间,可以观察到明显的长短端利差缩小的情况发生。谈正达 [18] (2012)采用ADJ模型,通过极大似然估计法进行参数估计,对2007年三季度至2008年三季度的短端SHIBOR数据进行实证检验,得出了IPO与货币政策调整是导致短期SHIBOR跳跃的主要原因。而2016年“英国脱欧”期间,流动性压力从发达国家市场传导到我国,在加上时值6月底对于金融机构资金考核的压力,也使得期限利差出现明显缩小。此外,每逢央行进行存款准备金率和基准利率的调整,利率期限结构总会发生一些剧烈波动,并主要集中表现在短端利率上,而长端利率则变动较小。对于这些偶发因素,由于其波动的发生多为事件侵扰,可以通过市场分割理论来解释。

5. 结论

本文通过对于SHIBOR数据的协整检验得出以下结论:

根据实证结果,可以得出SHIBOR对于包含期限溢价的预期理论的支持程度有明显的改善,可以认为我国利率市场化程度出现了明显的提高。

对于利率倒挂不频繁的年份,实证检验的结果支持包含期限溢价的非纯预期理论。

对实证结果进行观察,发现存在部分不支持预期理论的数据,对于相应情况进行探究,发现这些事件普遍存在部分偶发因素,改变了短期内不同期限的资金供需结构,对于这些偶发情况,多为事件冲击,可以用分割市场理论进行解释。本文不对此进行验证。

分组数据的实证研究发现,SHIBOR投入运行的最初三年,已经基本上可以较好的反应我国宏观经济运行中的跨期限资金供需关系,而16~18年数据的实证检验结果则表明,SHIBOR的市场化程度明显改善,但过程并非趋势性的。其中,在后金融危机时代,为了保护经济增长,我国事实上执行了较为宽松的货币政策,这引发金融市场内活跃的同业套利,导致部分年份出现了严重的利率倒挂现象,但其形成原因正是金融危机背景下的市场化程度较低以及货币政策。随着经济基本面的恢复,以及利率市场化的建设和政策变动,这一倒挂现象逐渐消失,恰恰反映了我国利率市场化进程的建设的进展。通过所选取的SHIBOR利率数据来看,SHIBOR已经可以较好地按照非纯预期理论反应整体市场对于资金的供需情况。由于短期SHIBOR数据波动性较大(1M),在某些时点受到偶发因素所影响,因此较为不稳定,但整体来看SHIBOR还是能够较好地反应非纯预期理论这意味着基于SHIBOR数据,可以认为我国利率市场化程度已经取得较大进展。

综上,随着我国利率市场化进程的建设,SHIBOR利率数据的对于预期理论的支持程度发生了巨大改善,其数据已经基本可以支持包含期限溢价的预期理论。从这一角度,可以基于所选取的SHIBOR数据,认为我国利率市场化程度已经取得较大进展。