1. 引言

文化自信是一个国家、民族、政党对自身文化价值的充分肯定,对自身文化生命力的坚定信念 [1] 。就个体而言,文化自信是个人对所属国家和民族文化的积极态度和充分肯定,标志着对所属国家和民族文化的价值取向认同和身份认同 [2] 。培育个体文化自信应遵从知、情、意、行转化的全部过程,帮助个体形成文化认知,建立情感认同,促成文化自信外化于行。

“网生一代”是指1995~2009年间出生的一代人,他们自出生就深受信息技术、智能电子产品等影响。但目前身心还不成熟,信仰还不坚定,正处于树立正确三观的关键时期。新媒体环境中信息碎片化、传播主体虚拟化、文化实践虚拟化以及泛娱乐化等问题容易造成其对中国优秀传统文化、革命文化的误解,解构中华文化的复杂性和深刻性,造成“网生一代”对中华文化自信不足的问题。

2. “网生一代”所处的网络环境特点及引发的文化自信问题

(一) “网生一代”所处的网络环境特点

据调查,截至2022年6月,网络使用频率前三的依次是:即时通信、网络视频(含短视频)、短视频。具体数据见表1:

Table 1. Up to June 2022, the user scale and internet usage rate of various internet applications [3]

表1. 截至2022年6月各类互联网应用用户规模和网民使用率 [3]

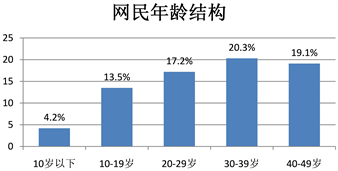

截至2022年6月,我国网民规模达10.51亿,互联网普及率74.4%,其中以10~39岁群体为主,占比60%;20~29岁的网民占比17.2%。具体见图1:

Figure 1. Age structure of users in 2022 [3]

图1. 2022年网民年龄结构 [3]

可见,中国拥有庞大的网民数量,且以及时通讯、网络视频和短视频使用为主,这为网络信息发展奠定了基础,但也带来了包括文化自信在内的很多问题。在中国培育文化自信就是要增强每一个中国人对中华民族和中华文化的系统认知,进而形成情感认同并积极开展文化实践。在信息野蛮生长的网络环境中,“网生一代”的文化自信存在什么问题呢?

1) 信息碎片化

目前,我国短视频用户规模达9.62亿,使用率高达91.5% [3] 。短视频App的运行机制即在快节奏生活中吸引用户碎片式地进行网络文化信息消费,这是其缺陷所在。以抖音和微博为例。首先,抖音单条视频规定为15秒、60秒和3分钟以内;微博单条博文的字数规定为140个以内。这就要求传播者进行高密度、快语速地信息和观点传播,这势必在信息传播的广度和深度上大打折扣,而信息接收者则以“过客”式快速浏览。这种碎片化信息难以承载系统的文化内容,受众接收到的是不成体系的、流于表面的文化信息,削弱了网民文化系统认知,造成文化自信根基不稳。其次,从供给面看,互联网门槛低,个人即媒体,传播主体素质、信息良莠不齐,高质量传播主体生存空间受限,高品质信息在数量上不占优势;从需求面看,大数据投放虽能快速准确匹配受众喜好,但窄化了受众的信息面,导致网民落入“信息茧房”,挑战文化系统认知。

2) 传播主体多元化

首先,主体多元及由此带来的价值多元。“文化的本质是一种价值观,网络文化说到底是通过网络这个载体,向人们传递一种价值观” [4] 。互联网技术造就“地球村”,各国文化产品竞相传播,如美国好莱坞电影以宏大的场面向受众渗透其所倡导的“英雄主义”,大秀尖端武器装备塑造其“美国形象”,使每座电影院都成为其大使馆。青年时刻受网络文化影响,面对多元价值观交织的文化信息,他们可以自由选择,但带来的是迷茫、无所适从,甚至盲目崇尚他国“月亮”,忽略中华文化魅力,削弱对中华文化的向往之情。其次,主体多元表现出情绪多元。媒体个体化后,传播者在个人非理性情绪下宣扬正向信息或负面言论,这可能引发“反智力化”和“反权威化”进一步发酵传播,造成主流文化传播空间缩水,降低受众对主流文化的信赖度,冲击文化情感认同的深沉性,减弱文化自信的支撑力。

3) 主体身份虚拟化

网络媒介中的虚拟交往促进人的赛博格化,挑战网络主体的文化实践活动。一方面,网络青年以上网取代现实互动,并造成其“社恐”心理,一旦离开网络,其内心就会产生虚无感和焦虑感,失去现实交往能力。另一方面,这种环境的虚拟化和主体虚拟化,为网络互动和信息发布乱象“造势”,如低俗化直播、网络暴力以及网络黑公关等。这些虚拟行为和现实实践间存在差别,虚拟行为难以被现实的价值标准界定和评估,现实的文化理论难以对虚拟文化实践进行指导,二者难以相互促进,导致文化理论对虚拟主体的吸引力降低,主体学习理论并实践运用的积极性下降,进而导致客观文化实践难以促成文化自信。

(二) “网生一代”存在的文化自信问题

1) 文化认知碎片化,削弱文化自信

文化的系统认知在于对本国和他国文化有全面的认识和准确的把握。通过系统的文化认知不仅能对本国文化有清晰把握而且对他国文化有客观判断,进而深化对本国文化的情感认同,自觉在实践中继承和发展本国文化。但是当前媒体信息呈现出的碎片化打破了文化结构的内在逻辑性,导致人们在承载有限的媒体信息中对中华优秀传统文化、革命文化的理解浮于表面,弱化了博大精深的中华文化的理解,削弱了文化自信生成的整体性基础。对文化的理解失去系统性和逻辑完整性的文化也失去传承的稳定性,导致其包含的文化内涵失真,为人们在认识和把握文化内涵和结构逻辑时造成困难。碎片化信息逐渐弱化了人们对我国文化结构及其重要地位的认识,进而导致无法从中获取生成文化自信的精神基因。

2) 文化情感认同淡漠,淡化文化自信

情感认同是指个体认识到自己属于特定社会群体,也认识到作为群体成员带给他的情感和价值意义 [5] 。文化情感认同是个体基于文化认知与价值判断对文化向往、信赖、悦纳的心理状态 [6] 。“网生一代”文化情感认同削弱主要是由于数字媒介赋权个体,主体多元引发价值多元和情绪多元,网络青年对多元文化判断力弱化,对中国主流文化认知表面化,导致其对中华文化的向往、信赖和悦纳程度降低。在新媒体环境中,为吸引眼球和流量,常常对文化进行娱乐化、生活化,较少地深入剖析其精神实质,且受多元文化信息困扰,造成受众难以把积极向上的精神文化内涵转化为自身的理想信念,弱化了“网生一代”对于中华文化的认知以及对中华文化情感认同的深沉性。

3) 文化实践活动受限,文化自信受阻

在新媒体大肆发展的网络环境中,“网生一代”的网络行为更加“自由化”,他们具备较高的信息发布自主性,但却阻碍他们形成科学的文化判断、理性的文化选择与自觉的实践转化。在新媒体环境中,信息传播主体的行为被虚拟化,现实中的文化评判标准对这种虚拟的信息获取和文化判断失去应有的效力,继而容易导致其在海量的信息中迷失文化判断方向、扭曲价值判断标准。长期沉迷于虚拟文化环境,很容易导致人们忽视现实的文化发展与文化需求,既难以形成科学的文化判断标准,又难以有效提升文化判断能力,阻碍其做出理性的文化选择。当其沉迷于虚拟的网络世界以后,其文化实践活动虚拟化,与现实世界的文化实践形成断层。现实的文化实践标准难以指导虚拟的文化活动,其仅存在于虚拟网络环境中的虚拟文化实践也无法检验客观的文化理论。虚拟的文化实践和文化理论无法相互促进,实现发展,导致文化理论和文化实践的现实吸引力下降,长此以往将不断弱化“网生一代”进行现实文化实践活动的欲望,造成其对现实文化实践活动失去兴趣,造成客观文化实践活动难以促成客观的文化自信生成。

4) 算法推荐冲击主流文化

新媒体的发展为我们的信息检索提供了更加丰富和广阔的信息源。算法推荐一方面简化了我们的信息搜寻,能够更加快捷地帮助我们找到我们感兴趣的信息,另一方面则是“囚禁”我们于这单一的信息墙内。算法以一种强势的权利对服务、机会、资源等进行资本化分配,同一茧房内的人们不断产生情感共鸣,相似的观点不断进行强化,这就极易造成思想和行为的极端化。在这样的细分之下,相同观点和习惯偏好的人聚集在一起,在新媒体“见缝插针”的推荐之下,不断解构传统文化的复杂性以及实践发展的连续性,逐步形成内部联系紧密的亚文化群体。这洋的亚文化群体内部共鸣越强烈,凝聚力越强,那么这种小众的“亚文化”就越是吸引人们的注意力,降低其对主流文化的关注度,冲击主流文化的核心地位,减弱其对主流文化的认同,做空文化自信的内容地基。

3. 现代信息技术赋能“网生一代”文化自信培育策略

“元宇宙是虚拟现实、沉浸式体验、区块连、产业互联网及数字孪生等互联网全要素的未来融合形态,又被称为‘共享虚拟现实互联网’和‘全真互联网’。” [7] 文化自信的形成受信息传播碎片化、多元化和虚拟化的冲击,因此必须整合信息,奠定文化认知基础;加强主流文化引导,强化情感认同;运用具身沉浸体验技术优势,链接虚实文化实践,切实增强“网生一代”文化自信。通过具身沉浸体验技术、大数据、算法推荐等现代技术的综合运用将实现通过科技治理和改善科技带来的消极问题,为当代青年文化自信提供技术支持。

1) 增强使用主体信息整合能力——形成文化系统认知

运用区块链技术、优化现有传播平台限制、整合技术优势克服传统媒介碎片化传播的不足,优化文化信息组织方式,赋能主流媒体,为其提供技术支持,以优化主流媒体传播空间,扩大主流媒体影响力。第一,传播主体要自觉提高文化素养。首先,充分利用物联网技术丰富自身内涵。传播主体要继承和发展中华优秀传统文化,从历史文化中积淀文化厚度;在万物互联的信息链中全面分析外来文化,取其精华弃其糟粕,借鉴世界优秀文化拓展文化宽度。其次,熟练运用并配合技术人员探索传播新渠道;提高传播责任意识,做到吸引力与内容性兼具,实现文化信息系统化传播。第二,提高受众媒介素养。在高速传播的信息流中,受众决不能当过客,要培养文化鉴赏能力和判别能力,要抓住网络信息承载的文化核心,剖析其内在逻辑和价值,建立文化体系。

2) 提升传播主体文化引导能力——深化文化情感认同

元宇宙改变了Web2.0的应用局限,为文化自信培育提供了新的环境和方式。第一,主流媒体必须坚持马克思主义新闻观,不断提升影响力和权威性。通过设置传播议题引领传播导向,实现网络文化发展方向引导。发挥大数据、5G等数字技术对不良信息进行筛选过滤,赋能主流媒体及时对热点事件做出权威性发声防止负面发酵,保证网络环境“天朗气清”。第二,中华文明的辉煌历史是培育文化自信的沃土,主流媒体要利用自身的影响力,融合AR、VR等交互技术实现抽象文化的具象化,多渠道地对人民大众进行历史文化滋养,增强人民对中华文化的情感认同。第三,文化交流是增进文化自信的重要方面。20世纪90年代,全球化被大部分人看作西方化。但是在中国崛起之后,这种傲慢观念已逐渐消失了 [8] 。一个自信的民族是具有包容性的民族,贯彻“文化走出去”战略同时用辨证的方法看待异质文化,批判地借鉴吸收,立足本国又面向世界,不断提高中华文化在世界上的影响力,在航天、高铁、深潜等现实成就的依据中坚定文化自信。

3) 高效运用元宇宙生态——链接虚实文化实践

互联网技术发展引发主客体异化风险,但技术不是目的而是手段,技术应该是促进人和社会更好发展的有效手段。第一,依托元宇宙数字全息技术,收集物理世界的数据信息,以数字孪生技术建立可视化的文化实践环境。比如,利用数字全息和数字孪生技术在网络空间建立博物馆、红色资源学习基地、线上体验基地等,并配合VR、AR、MR和XR等具身沉浸技术融通过去、现在和未来,克服感官动能的有限性,使其在线上也能看到、听到、触摸到中华文化,创造虚实交互学习体验,使文化体验更有温度和深度,进而深化中华文化情感认同。第二,“打赢如今的战争靠的不是最好的武器,而是最好的叙述方式。” [8] 哲学社会科学要紧跟科技发展,在社会主义核心价值观指导下建立与元宇宙发展适配的价值标准和评估体系,规范并指导主体的虚拟行为,以实现认识–实践–认识的无限发展。“网生一代”作为网络信息的使用主体,在培育文化自信中,要积极转化自己的网络优势,迎头赶上元宇宙热潮,实现虚拟文化行为和现实文化实践的对接,在把“中国的月亮”推向国际舞台的实践中发挥自己的价值,在达成成就与完善需要力中坚定对中华文化的自信。

4) 以人为本善用算法——化智为治

算法不仅仅是技术,更是一种新兴权利 [9] 。算法推荐受资本裹挟在现实生活中无处不在,消费软件根据浏览记录和消费记录推荐相关内容和价格的产品;视屏软件根据浏览记录推荐用户偏爱的视屏类型;打车软件根据用户使用习惯判定用户是否为价格敏感型客户,从而推荐车辆甚至调整价格。在算法推荐的实际运用中要坚持人民至上,阻止算法异化。

利用算法推荐培育“网生一代”的文化自信在于运用算法分众而治,实现全局把握、动态监测、提前预判、精准培育以及优质文化资源共享等。当前青年学生以网络为生存环境,通过各种“梯子”“翻墙”浏览外网信息,单方面看到外媒想让我们看到的内容,忽略了马克思主义辩证看待问题的方法论,从而产生各种“怀疑论”和媚外心态。在网络环境中通过算法推荐增强我国网民文化自信需要及时掌握网民的思想动向,根据其现实动向和思想偏向,通过正向信息推送和中华优秀文化传播等方式,及时对错误思想予以纠正。因此,用好算法,加强融媒传播,加速主流价值传播也是增强我国“网生一代”文化自信的强有力手段。加强传统媒体和新兴媒体的深度融合发展,兴建传播中国特色社会主义主流价值观和中华民族优秀文化。要按照算法的逻辑,对传播流程进行再造,重构信息采集、生产和分发过程,实现包括 “以诸子百家为代表的思想学说,以唐诗宋词为代表的文学艺术,以四大发明为代表的科学技术,以及以八大菜系为代表的饮食文化” [10] 。

参考文献