1. 引言

随着世界旅游活动的不断发展与深入,旅游需求趋于多样化,以某种特殊爱好为目的的亚文化旅游者逐渐步入大众视野。旅游活动逐渐衍生出穷游、背包客、骑行族、冲浪族和越野族等不同文化特质的旅游亚文化群体。近年来,这部分群形成了不可忽视的旅游规模,甚至有了专门针对于该群体的旅游景区、旅游活动、旅游产品。拿骑行旅游为例,根据中国自行车协会的相关数据中国骑行人数已经超过1亿人,为骑行旅游的发展提供良好的群众基础。加之我国对生态环保、道路质量不断重视、人们对健康生活和脱离城市喧嚣的追求与向往,以城市周边骑行、公园骑行、乡村骑行、景区骑行等为代表的骑行群体迅速壮大。与之同时,问题也显现,骑行规模的增长速率远超于当地骑行产品、骑行设施、骑行文化的发展速度,造成当地骑行旅游发展面临尴尬境地。骑行的便捷性决定了当旅游者不满意该地所提供的服务时,可以迅速找到替代地点,从而造成骑行旅游者对该地骑行产品的一次性消费,不符合当地长远利益。在此问题的基础上,抓准骑行旅游者的核心需求,找到骑行旅游者对当地认同和依赖真正因素,留住这部分充满潜力的旅游群体、促进他们地方依恋形成、提高重游意愿是以骑行旅游为招牌的旅游目的地和当地旅游企业亟需思考的问题。

2. 文献梳理

与大众旅游不同的是,旅游亚文化群体因为自身的某种文化特质往往通过旅行的方式达到更深层次的身心体验 [1] 。而这种身心体验是建立在旅游者在目地开展的旅游活动之上,难免同地方上的人和物产生一定程度的交集,甚至因为旅游活动开展的不断深入,对该地形成了情感上的赞赏、留恋以及行为上的依赖,从而产生不同程度的地方依恋。自1970年以来,段义孚为代表的人本主义地理学者重新将“地方”引入人文地理学研究 [2] ,关于“地方”和“地方感”研究便在学界掀起一股热潮。不过随着研究的深入,学者逐渐开始转向人地相互作用产生的情感联系,并且确立了以“地方依赖”“地方认同”两个维度的地方依恋理论 [3] ,同时设计出测度量表。

大众旅游时代到来的同时,人们与他乡的联系也在不断加深,因此旅游者与旅游目的地的关系毫无疑问成为了人地关系中极其重要的一环。当前,旅游者地方依恋研究方向众多,包括城市居民的地方依恋 [4] 、地方依恋与大众游客满意度和忠诚度关系 [5] 、以及衍生出的旅游移民研究 [6] ,地方依恋与旅游者环境责任行为 [7] 、地方依恋对旅游经济的影响 [8] 。这些文章多在研究地方依恋带来的影响,地方依恋是因,满意度、忠诚度、旅游移民、经济增长、环境保护等内容是果。但是在何种因素影响人们的地方依恋上,相对较少。目前在地方依恋的影响因素上比较主流的观点是游客动机 [9] 、旅游花费 [10] 、旅游场所使用频率 [11] 、以及外生变量和内生变量,其中内生变量为一些人口学特征,外生变量为熟悉程度、停留时间、与当地人交流等 [12] ,社会学更倾向于从情感体验去探究地方依恋影响因素 [13] ,除此之外还有少部分学者探究文化原真性 [14] ,感知价值 [15] 出发对地方依恋的影响,但是往往忽视了游客活动涉入、旅游体验对地方依恋的作用机理 [16] ,对于这些影响因素的作用机制和特定旅游群体的地方依恋研究较少,如沙漠越野旅游者、垂钓旅游者、海滨冲浪、高山滑雪旅游者等。拿近年来,基数较为庞大的骑行旅游者为例,这部份人群的旅游市场引起了许多地方的注意,许多有较高公路水平、自然风光、文化底蕴的省份也开始树立自身的骑行品牌、完善骑行线路、举办骑行赛事,从而将该地打造成骑行旅游者的“圣地”与“第二故乡”,形成对该地的依赖,提高重游意愿。

在自行车骑行旅游方面上,国内早期学者将骑行作为一种健康低碳的运动方式,因此更关注该运动本身益处和在我国流行趋势 [17] ,慢慢随着骑行文化在中国本土扎根,驴友群体的出现,人们开始关注骑行作为旅游方式的一些特征 [18] ,包含骑行旅游者特征 [19] 、骑行旅游的影响因素等 [20] 。近年来学者主要考虑骑行体验的维度 [21] 、体验模型的构建 [22] 、骑行动机与主观幸福感的关系 [23] 、以及基于地理工具对部分风景车道、山地骑行时空特征和形成机理的探讨 [24] ,因此国内关于骑行旅游的研究较少,更多的是将骑行作为一种独立的运动形式和旅游方式进行考量。但仍有部分学者认为地方依恋与满意度、幸福感存在正向相关关系,影响骑行旅游者满意度的因素也在一定程度上影响着地方依恋的形成 [25] 。

综上,关于旅游者的地方依恋、地方认同相关研究甚多,但是多研究地方依恋产生的现象和结果研究,而且在特定文化旅游群体地方依恋的形成和影响因素研究较少,学者对于骑行旅游者的地方依恋的形成过程和影响因素并未深究。鉴于此,本文从环青海湖骑行旅游者角度出发,深入研究影响骑行旅游者地方依恋的形成因素,探讨其形成路径,以期对青海打造国家骑行旅游目的地提供一定的理论支撑和启示。

3. 研究设计、数据来源与研究方法

3.1. 研究设计

本文旨在探讨亚文化群体地方依恋形成的影响因素,属于探索性研究的范畴,特选取扎根理论作为研究方法。扎根理论通过系统地收集和分析资料而衍生出理论,进而实现“从现象到本质”的认知过程 [26] 。其主要步骤包括概念化与范畴化、主范畴与副范畴挖掘以及核心范畴与网络关系结构构建 [27] 。本文遵循扎根理论,从资料中抽象概括出青海湖骑行旅游者地方依恋形成的影响因素。

3.2. 数据来源

采用半结构化访谈对方式进行数据获取。于2022年9月~10月开展线上访谈,访谈人数16人,2023年6月~7月前往青海湖两次开展实地访谈工作,访谈人数21人访谈对象为青海当地和外省骑行旅游者(含骑行领队两名),总计访谈37人,每人访谈时间在15~30分钟不等。最后,对访谈得到的数据进行归纳、分析,从而得出影响骑行旅游者地方依恋形成的一般因素。本文采用了一种随机抽样的方式,选取了32份采访资料,对这些资料进行分类,建立调查模式方法,并对剩余的调查结果进行理论饱和度检验,访谈人员基本信息如表1所示。

Table 1. Basic information of interviewers

表1. 访谈人员基本信息

3.3. 研究方法

通过借鉴扎根理论中对访谈资料等质性数据编码规则 [28] ,对访谈材料进行编码,采用多重归类法,删除3个语义较为模糊的单元对剩余单元进行整理分析。

4. 基于扎根理论的编码分析

4.1. 开放式编码过程

开放式编码是指对收集的原始资料进行逐行分析和不断比较,对其中关键性现象进行概念化及范畴(类属)化,简言之就是先对资料中的所有原始语句通过解构和凝练贴上专属标签,这个过程在于挑选与研究有关联的语句;然后对现象进行组合进而形成概念,也就是传统语境中的下定义;最后,将相似的概念归类到一起形成范畴。按照这个过程,本文首先梳理了跟旅游者产生地方依恋相关的现象,并对这些现象进行标签化。例如,一组访谈资料显示:“我骑在青海湖的边上,被眼前的美景所震撼,夕阳洒在湖面上,美丽动人”“青海湖景区很大,除了青海湖可看,还有油菜花,还有距离不远的原子城和金银滩大草原”“当地空气质量很好,很清新,虽然氧气含量不高,但是习惯了就还好”,分别对以上原始语句贴上标签;“青海湖风景优美令人震撼”“青海湖周边景区多种多样”“青海湖周边的空气质量较高”。其次将反应同一类现象的标签总结成对应的概念,分别用“风景优美”“旅游资源丰富”“空气质量优良”进行标识。然后,对这三个概念进行归纳并形成对应的范畴,用“自然环境认同”。重复以上步骤,最终抽象出20个概念,再次基础上凝练出9个范畴,如表2。

4.2. 主轴编码过程

经过开放式编码后,原始资料共形成8个范畴,根据范畴与范畴之间的逻辑联系,对其进行主轴编码。利用范畴与范畴间的逻辑关系,进行再一次的归类,从而形成高一级的聚合。例如主范畴中的;“自然环境认同”“文化认同”“骑行认同”“社区认同”根据认同的特性,以及是对旅游目的地的一些情感上的认知结果,可以将其归为“地方认同”这一主范畴之内。同样对其他范畴进行主轴编码,并解释主范畴和副范畴之间的逻辑关系,如表3。

Table 3. Logical relationship between primary and secondary categories

表3. 主副范畴逻辑关系

4.2.1. 自然环境、文化、骑行、社区认同是构成骑行旅游者地方认同的情感驱动力

“认同”,总的来说是人对某一人或事物正向的情感表达,在访谈资料中比较常见的词语有“喜欢”“震撼”“美丽”“好玩”“好吃”“有意思”“太棒了”“真不错”等正向评价。骑行旅游者作为旅游者又作为骑行者基于自身经验,对旅游目的地的风景、文化、社区以及骑行条件做出一定的判断,这些方面构成了对地方认同的评判因素。“自然环境认同”,当地的风景优美程度发挥着吸引旅游者的决定性作用,同时决定旅游者的情感态度,好或不好、美或不美等。因此会有旅游者看见青海湖与落日会说“太美了,感觉跟仙境一样”。“文化认同”决定旅游者对当地文化的接受程度。环青海湖是多彩民族文化地区,当地民族文化包括宗教文化、餐饮文化、民俗文化、住宿文化等,但由于宗教文化受民族信仰有无和类别的影响较大,因此未列入文化影响的考虑范围。文化认同是更深层次的认同,文化认同程度越高表示骑行旅游者对当地的认同越深。“骑行认同”代表着骑行者是否满意当地骑行经历,产生认同的主要方面包括对当地的骑行基础设施、骑行服务设施、骑行文化氛围、骑行挑战认同程度等。骑行旅游者将自行车作为自己的旅行交通工具,因此对于道路质量有着极高的要求,同时对于配套的服务实施也不例外,这关乎着骑行旅游者的安全。此外,当地的骑行氛围、骑行挑战性也在一定程度上影响骑行体验质量。“社区”为骑行旅游者提供一个良好的社会环境、社会氛围,因此骑行者的“社区认同”越高,对当地社会风气越满意。当地各类事物对骑行旅游者都存在一定的吸引力,随着骑行旅游者在当地的不断深入,也会在其中投注复杂的情感,结合情感形成对当地的整体评价,也就是主范畴A1“地方认同”。

4.2.2. 骑行依赖和环境依赖是对该地依赖的重要表达

依赖是人们对某一事物情感上的惯性,同时更表现在行为上的反复需要。骑行旅游者在骑行过程中往往由于地方上某些条件对其骑行产生了积极作用而表现出对该条件心理上的认同和行为上的依赖。首先是对当地的“骑行依赖”,例如“当地每年举办的国际顶级骑行赛事,几乎全世界各地的人都参与其中,简直是骑行旅游者的一项盛事,每年基本上都会过来看看,顺便自己也参加一下当地的小比赛”“我在这里结识了许多来自五湖四海骑行伙伴,基本上每年都在群里约着要不过来骑行一次”,骑行依赖是地方依赖的重要部分。然后是对地方“环境的依赖”,主要表现在当地环境对骑行的有益性和身体的有益性使得对比之下该地作为骑行是更优选择。至于文化依赖方面,由于了解到多数骑行旅游者来自非宗教地区较多,对当地文化仅仅停留在尊重、欣赏、认同阶段,因此并不是地方骑行的依赖主要方面。总的来说,对当地骑行的依赖、环境的依赖构成了地方依赖的重要基础,其依赖行为也是地方依赖的具体表象。因此将骑行依赖、环境依赖归为主范畴A2“地方依赖”。

4.2.3. 个人特征作为先决条件影响地方认同和地方依赖

在调查过程中发现骑行旅游者的地方认同和地方依赖很大程度受到骑行旅游者自身多种条件影响,较为突出的有以下几点。首先是骑行热爱程度,前期调研结果发现,结合访谈内容和骑行年龄可以将骑行旅游者根据热爱程度可以分为,骑行体验者、骑行爱好者、惯常骑行者、骑行狂热者,这几类人群在面对环青海湖骑行表现出了不一样的认同和依赖。骑行体验者、骑行爱好多表现出“真好看”“风景不错”“骑行有趣”等认同层面,而惯常骑行者、骑行热爱者则更倾向于详细介绍骑行过程,强调骑行过程中的各类感受,以及用“下次带朋友一起来”等来表达自己在依赖层面的心理行为倾向。另外骑行旅游者性格、和身体机能也很大程度上影响地方认同和依赖。例如而前三者认为“青海湖的骑行难度一般、适中、适合新手或者部分路段具有一定挑战性”而骑行狂热者认为“青海湖骑行难度太低了,短线3天不到就搞定了,我还是觉得川藏线更适合我点”“骑行的时候突然变天,又是刮风又是下雨,我咬牙坚持骑到了镇上,其他来旅游的立马就返回”。毫无疑问,骑行旅游者的骑行热爱程度、身体机能强度、挑战性人格作为主体的身心状态一定程度上也影响着骑行旅游者的地方认同和依赖。同理,这部分身心状态的副范畴归为主范畴A3“个人特征”

4.2.4. 重游意愿和重游行为是地方依恋的心理和行为表现

现有的研究表示地方依赖和地方认同对重游意愿有着显著的正向影响,而地方依恋作为地方认同的依赖的综合结果,是重游意愿的心理上和行为上的重要表现 [29] 。骑行旅游者经过这样的阶段:来这骑行–产生认知–认同当地–依赖当地,最后对当地产生一定的依恋并形成重游意愿,表示“明年必须叫上几个朋友一起再来骑一次”“明年打算带上我几个四川的好兄弟再来一趟”之类。可以发现,地方依恋的最直观表现就是“常来”,“常来”也是心理和行为的依恋结果。因此,重游意愿这个范畴可以根据与地方依恋的内在逻辑联系聚合为一个新的主范畴A4“地方依恋”。

4.3. 选择式编码的过程

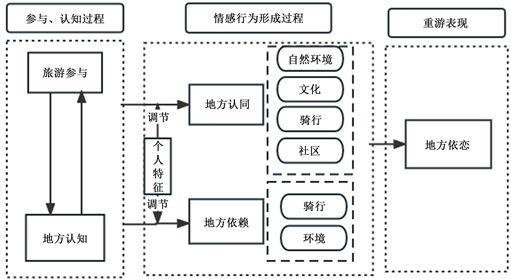

选择式编码是对主轴编码的精炼和整合,识别核心范畴,挖掘主副范畴间的逻辑关系,最终能够清楚描述现象 [30] ,其目的是深入探讨核心范畴和主范畴之间的联系,并通过故事线的形式对全部现象或事件进行阐述 [31] 。文章根据典型的地方依恋组成维度:地方认同、地方依赖,阐述骑行旅游者从到这个地方产生初步的旅游认知,再到产生情感上的认同和功能性的依赖,最后形成地方依恋的过程,其中个人特质作为调节因素,符合地方依恋:参与、认知——情感、行为——重游表现的一般形成过程 [32] 。

4.4. 饱和性检验

本研究在完成开放式编码、主轴式编码和选择性编码后,利用之前未使用的5份访谈资料,并结5份携程和飞猪骑行旅游者日记进行理论饱和度检验,结果并未发现新的范畴和关联关系,说明本文构建的影响机理一定程度趋于饱和,是具有一定解释力。

5. 骑行旅游者地方依恋形成机制

5.1. 模型分析

根据上诉内容,构建了地方认同、地方认知、个人特征、地方依恋四大范畴之间的逻辑关系,如图1。但因为骑行旅游者形成地方依恋过程也包括重要的前提步骤:参与认知过程,因此在模型当中也有体现。在当地参与骑行旅游活动之后会产生旅游认知,这种认知较为初步和主观,但随着参与过程的深入、认知的不断加深,会使得骑行旅游者产生一定的情感上认同和行为上依赖,在参与后形成情感和行为的过程之间,个人因素和特征作为重要的调节因子起到促进或阻碍的作用。随着地方认同的地方依赖不断趋于稳定,骑行旅游者也就形成了具有长效特征的地方依恋,具体表现在重游意愿加强和重游行为表现。

Figure 1. The formation mechanism of place attachment among cycling tourists

图1. 骑行旅游者地方依恋形成机制

5.2. 影响骑行旅游者地方认同因素分析

骑行旅游者对当地的认同感跟绝大多数旅游者一样都存在“旅游六要素”的影响,但是骑行旅游者的旅游目的与大众旅游者存在较大差别,因此其地方认同的方面和影响因素也不尽相同。首先,自然环境和当地各类文化作为骑行旅游者骑行过程中极其看重的内容,优美的自然环境和多彩奇特的当地文化既是骑行目的之一,也为骑行过程增添色彩。其次是骑行条件,作为骑行旅游的本质需求,骑行条件包括骑行基础设施、骑行服务、骑行文化都会严重的影响骑行过程中的满意度从而影响地方认同程度。最后是当地社区的条件,环青海湖骑行多在社区相聚较远,人烟稀少地区,良好的民风也在一定程度上保障了骑行安全。

5.3. 影响骑行旅游者的地方依赖因素分析

由于地方依赖多为行为上的依赖,强调当地在旅游者心中的较高等级和较高地位,存在不可替代性的优势。研究发现在骑行旅游者在骑行和环境上存在依赖,主要是每年举办的顶级国际赛事和当地常规骑行赛事对旅骑行旅游者有着莫大的吸引力,能观看的同时也可以适度参与;另外就是当地骑行氛围浓厚,骑行旅游者在此与当地骑行团体结下了深厚友谊,伙伴的不可替代性。部分骑行旅游者也表示当地的自然风景品级高,种类多,存在不可替代性,以及当地的适度的高原负载,能够对身体产生锤炼效果。

5.4. 影响骑行旅游者地方认同和地方依赖因素分析

研究过程中发现,根据骑行爱好程度、身体健康程度、是否是挑战性人格等个体特征会较大程度上影响地方认同和地方依赖的形成。例如,只是来这旅游然后参与骑行旅游的旅游者更注重的是旅游方面的乐趣,骑行往往作为一种身体挑战反而降低了骑行过程中的许多乐趣;身体健康程度不同的旅游者对可承受海拔的范围存在较大差异;挑战性人格的骑行旅游者对更加看重骑行的挑战性等。因此个体特征作为调节因素影响地方认同和地方依赖的形成。

5.5. 地方依恋是地方认同和地方依赖的综合作用结果

单一的认同或者依赖也能造成旅游者地方依恋的形成,但是绝大多数骑行旅游者都可能停留在地方认同层面,只有存在某些行为上的依赖,地方在旅游者心中有了不可替代性的时候地方依恋才算真正形成,而且这种依恋一旦形成便不会在短时间内消散,因此地方依恋多为两者共同作用结果。

6. 结论与启示

6.1. 结论

本文将扎根理论研究方法应用到骑行旅游者地方依恋的形成过程中,同时研究影响地方依恋形成的因素,以32份骑行旅游者的访谈问卷为数据,严格按照三级编码过程对骑行旅游者地方依恋形成过程和影响因素进行系统分析。主要发现有:按照地方依恋的一般形成模型,地方依赖、地方认同、个体特征三个方面会对地方依恋的形成有着显著影响。其中地方认同包含四个维度,自然环境、文化、骑行、社区认同,旨在体现骑行旅游者对整个骑行过程中可能影响其满意程度与地方依恋形成的因素,强调个人的主观和情感。地方依赖主要有两个维度,骑行依赖和环境依赖,旨在表现骑行旅游者行为上依恋的重要因素。个人特征作为调节因素,在地方依恋的形成机制中发挥着促进或者限制的双向作用。地方依恋维度,包括重游意愿或者重游行为一个范畴,反映着骑行旅游者对其骑行旅游过程的综合判断以及形成的情感、行为倾向。研究结论有助于进一步揭示骑行旅游者满意度实现、地方感形成的一些作用机理,同时类比到其他亚文化旅游群体。

6.2. 启示

对于旅游目的地而言,吸引旅游者来此旅游并获得优质体验是当地旅游发展的生命线,但于此同时,值得关注的是如何提高旅游者对当地的粘性,也就是营销学中的品牌忠诚度。旅游并非是“一揽子”买卖,所有发展到一定客流规模的旅游目的地都在思考如何提高当地的重游率,而地方依恋的重要表现就是重游率,因此如何“让人来—觉得好—离不开—经常来”值得当地探讨与思考。结合上诉研究内容,青海湖骑行旅游目的地可以从骑行基础设施、接待条件、骑行文化营造以及当地旅游服务等当面去提升环青海湖的骑行品质,从而把当地打造成骑行旅游者的“第二故乡”。

基金项目

青海民族大学校级创新项目“旅游亚文化群体地方依恋影响因素研究——以青海湖骑行者为例”(项目编号:53M2022005)。