1. 引言

随着国民收入的不断提高,大众的消费需求和结构也有所改变,精神层面的满足和个性周到的体验愈发受到大众的关注和追捧,这为以旅游产业为主的特色小镇的发展提供机遇。1999年起,乌镇开始进行古镇保护与旅游开发工作。从早期的旅游小镇到度假小镇,再到如今的文旅小镇,桐乡市委、市政府结合当地的资源禀赋、区位条件、市场环境、约束条件等帮助乌镇寻找到合适的发展模式,并在专业主体的合理规划下跻身为特色文旅小镇的领军者。乌镇特色小镇作为新时期的创新尝试和成功实践,被认为是助力乡村振兴、实现新型城镇化和推进供给侧改革的重要典范。

2. 政策背景与理论阐述

2.1. 政策背景

2014年,浙江率先提出“特色小镇”概念。次年出台《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》,陆续孵化出多批特色小镇名单,在全国范围内掀起“特色小镇”建设浪潮。2016年,国家相关部门在充分调研浙江特色小镇建设经验后,下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》,首次从国家层面支持“特色小镇”的建设工作。2017年起,为进一步规范和支持特色小镇建设工作,住建部与政策性银行达成协议提供政策性金融支持,四部委联合出台《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》以防范建设走样现象发生。以上政策借鉴并肯定了乌镇特色小镇建设取得的成果,也为其后续的发展和完善保驾护航。

此外,《关于开展中小城市综合改革试点工作的通知》和党的十九大报告所提出的“以城市群为主体、构建大中小城市和小城镇协调发展”等城镇化规划政策的提出也为乌镇的转型发展提供方向。乌镇充分抓住政策契机,挖掘本地特色,积极促进文旅融合,把握产城融合内涵,以特色小镇为载体,促进产业化和城镇化的同步进行,成为如今的文旅小镇建设典范。

2.2. 理论阐述

产城融合诞生于对城镇化过程中曝露出的产城分离问题的思考。该发展理念认为如果一个城镇缺乏产业支撑,便难以提升城镇居民的生活质量,而产业如果缺乏城镇的依托,也难以获得长足发展 [1] 。因此,它倡导“以产促城,以城兴产,产城融合” [2] 。特色小镇作为我国城镇化发展的创新实践,拥有一定的特色产业,享受城镇的资源条件。我国部分学者选择用产城融合视角探讨特色小镇的功能定位 [3] 、精准培育 [4] 、发展路径 [5] 等问题,并认为产城融合具体应用到特色小镇中即是指在特色小镇的发展中体现“产、城、人、文”的全面融合 [2] 。为此,本文将详细总结乌镇在产城人文上所体现的可持续发展策略,同时在结语中展望其在建设过程中的可精进之处,以维持乌镇在一众特色小镇中的领军者地位。

3. 乌镇建设特色文旅小镇的具体举措

乌镇业已成为中国文旅小镇的国家名片和世界名片,在成长过程中大体经历了旅游观光、休闲体验、文化驱动三个发展阶段 [6] ,每个阶段的具体举措共同铸就了如今的乌镇盛况。

3.1. 阶段一:观光小镇

1999~2001年为早期项目启动时期,各种因素都面临欠缺的局面,乌镇需潜心寻找核心破局点以提炼乌镇特色。作为江南六大古镇里最具代表性的一员,乌镇区内河网密布,房舍临河而建,小桥流水人家,素有“鱼米之乡,丝绸之府”的美称,因此挖掘并放大古镇的自然底蕴是该阶段的重点任务。政府在综合考虑之下选择分区开发的模式,在阶段一着重对镇内四条大街的东栅进行改造,一方面对古建筑“以旧修旧、修旧如故”,拆除一批新建筑,搬迁历史街区内的部分工厂、大型商场,从附近的湖州市、苏州人民路等地收集旧材料用于旧房子的修缮,对各类杂乱的电线、管道进行地埋铺设,对外露空调散热箱等现代设施进行粉饰,让古镇拥有和谐保真的整体风貌;另一方面,在旅游线路设计上注重对水乡风情的营造,采取以线带面、逐步修复的手段,为游客设计最佳观赏路线,远离城市喧闹,沉浸式体验江南古镇的风韵。

3.2. 阶段二:度假小镇

在初步奠定乌镇的地方特色后,阶段二集中对西栅进行改造,从两处提升游客的休闲体验。一是紧抓住宿餐饮,注重细节品质。住宿由乌镇的旅游公司掌管建设和运营。公司买断原住民的民居产权来对住宿的外貌、内里装饰进行统一设计,用给予部分的餐饮经营权、餐饮收入归房东、客房收入合理分成来吸引原住民成为民宿管家,最大限度保证乌镇民宿的原汁原味。同时,严格筛选房东资质,规范餐饮用料品牌,颁布禁止出门揽客、限制桌子摆放数量等规定来提升游客的住宿体验。二是开发商业街,追求“一店一品”。依据商户递交的商业书内容决定开店的资质及租金的价格,对具有独特性的商铺给予租金优惠。同时,设置创意奖励基金,鼓励商户开拓创新,为旅客提供难以替代的商品,既提高了乌镇商业在同行中的竞争力,也避免镇内商户的恶意竞争。

3.3. 阶段三:文旅小镇

乌镇是首批中国历史文化名镇,拥有7000多年文明史和1300年建镇史,因此,第三阶段注重本地化的文化融合,占据文化高度,充实景区品牌文化内涵。首先,挖掘本地现有文化资源。在实体文化上,修缮和建立茅盾故居、木心故居和木心美术馆。在传统文化上,将节事活化,如将乌镇本地的瘟元帅会、蚕花会、踏白船等特色民俗融合进活动里的水乡狂欢节,举办水上社戏、高杆船、花鼓戏、评书楼、皮影戏等传统艺术展演。其次,塑造文化品牌。乌镇奉行“以艺术之名,兴乌镇之实”的理念,如最负盛名的乌镇戏剧节,从2013年起已陆续举办八届。为保障戏剧节的可持续发展,乌镇主动寻求专业戏剧人的合作来维持戏剧的高水准、加强国际戏剧交流来发展和繁荣国内戏剧文化、评选“小镇奖”以扶持青年人才戏剧创作。再次,抓住科技机遇。乌镇充分承载“互联网+”的东风,成为世界互联网大会永久会址,用现代化数字技术打造智慧乌镇,实现传统文化与现代科技的交相辉映。

4. 乌镇建设特色文旅小镇的效果分析

1999年起,乌镇开始进行古镇保护与旅游开发工作,迄今为止已建设成特色文旅小镇,也作为优秀示范案例在全国范围内得到推广。乌镇历经三阶段的发展取得了显著的成效,逐步奠定可持续发展之基,成为特色文旅小镇的领军者。

4.1. 提高游客粘性,奠定乌镇可持续发展之基

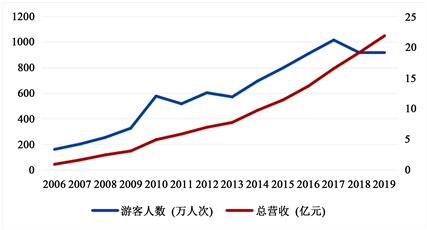

乌镇的建设规划不仅包括宏观层面的总体规划意见,同时也涉及配套基础设施、产业融合与路径等微观层面的规划。从2001年的东栅景区开放,到2007年的西栅景区建成,再到第三阶段文化元素的融入,乌镇在长效合理的规划下挖掘出自身的小镇特色,逐渐孕育出小镇文化品牌,与其他同行间形成竞争壁垒,展现出鲜明的竞争力。如图1所示,从2006年到2019年,乌镇的总营收呈现稳步增长态势,年接待游客人数虽呈现些许波动但总体上保持增长势头,说明乌镇具有一定的游客粘性,这也让乌镇在面临卫生突发事件、限制“三公”消费及天气因素影响时拥有一定的底气,能够相对平稳地度过危机,为乌镇特色文旅小镇的可持续发展奠定基础。

Figure 1. Line chart of the number of tourists and total revenue in Wuzhen from 2006 to 2019

图1. 2006~2019年乌镇年游客人数和总营收折线图

4.2. 超越同行小镇,成为特色文旅小镇的领军者

自1999年以来,乌镇陆续获得多项荣誉,具体包括小镇景区获得的国内、省市和联合国颁发的名镇、文化遗产保护等奖项(见表1)和小镇企业(乌镇旅游股份有限公司)获得的“浙江省重点文化企业”称号。同时,投资者、股东、专业人士、当地居民、消费者都对乌镇的特色文旅小镇建设表达了积极的认可态度,操盘手陈向宏更是多次在演讲中肯定乌镇的成就。此外,乌镇与众同行相比,如周庄(比乌镇早开发10年)、西塘(早4年)等著名景区,在游客数量和营收上已可以与其平起平坐甚至略微胜出,成为国内特色小镇的标杆。北京的古北水镇正是借鉴乌镇的模式和经验,引入乌镇的投资公司和策划方建设而成,乌镇业已成为特色文旅小镇的领军者。

Table 1. Honors received by Wuzhen from 2001 to 2010

表1. 2001~2010乌镇所获荣誉

4.3. 不断探索创新,维持乌镇可持续发展态势

乌镇在二十多年的发展史中历经多次创新以保障小镇的可持续发展,让小镇在进入经营成熟期后仍旧保持着稳定增长态势。最近一次探索创新是乌镇在充分建设成历史文化型文旅小镇后,乘着互联网兴起的东风,将乌镇定为世界互联网大会的永久会址,积极开发系列“互联网+文旅”项目,引进各类互联网创新型企业和人才,将乌镇向科技小镇、会议小镇方向转型培育,不断丰富小镇的类型和内涵,以达到经久不衰的目标。

5. 从产城融合视角总结乌镇文旅小镇的可持续发展策略

乌镇作为国内特色文旅小镇的领军者,它的发展模式具有一定的优越性。本部分特从产城融合视角出发,用“产城人文”四个角度总结乌镇实现可持续发展所采用的策略,以期为其他特色文旅小镇的建设提供借鉴之处,也为结语中乌镇的精益求精做铺垫。

5.1. 产:精准产业定位,促进产业融合

特色产业是小镇发展的核心,关系小镇的前路和发展的持久性。乌镇当地政府联合中青旅运用差异化战略理论深入分析当前行业的竞争环境,在前期深挖小镇的历史文化以形成文化驱动的特色旅游产业,结合自然景观形成文化旅游产业链。在此过程中,主张资源聚合,积极引进与文旅产业关联度高的项目,如餐饮项目、特色纪念品项目等,出台有吸引力的产业招商政策,对项目发起方进行资格审查,保证项目质量和差异性。

目前,随着互联网行业的兴起,乌镇将重点移至技术创新和产业融合上。2016年,乌镇互联网小镇入选浙江省第二批特色产业创建名单,借此机遇,乌镇坚持以市场需求为导向,大力发展智慧旅游、教育培训、智慧会务、智慧健康等新兴产业。同时,对传统特色产业进行技术创新,如乌镇百年老字号餐饮品牌三珍斋开设乌镇酱鸭博物馆向游客展示酱鸡酱鸭古法制作的全流程,创新三珍斋销售模式,除线下专卖店外,采用直播营销手段,创设线上电商平台。新兴餐饮行业也大波涌入,类似互联网+餐饮等新技术、新产业与传统特色产业的融合在乌镇屡见不鲜。

5.2. 城:完善基础设施,配套产业发展

城市的基础设施是小镇发展的基础。乌镇对三方面的基础设施进行改造以配套产业发展。一是人居环境整治。创建液化气站,打通管道煤气以方便景区内商家的日常经营工作;建立直饮水厂,在景区厕所内设计冲凉功能来提升游客体验; 通过所改造、清淤工程、管线地埋、绿荫覆盖来优化居民生活环境。二是交通规划。首先解决停车难问题,建设停车场以解决自驾游客的就近停车需求。其次,解决旅游班车问题,利用自身地处沪杭苏“金三角”区域中心的地理优势,规划三市直通乌镇的旅游班车,根据不同时段游客数量合理规划班车频次。再次主动融入新技术,镇政府大力支持“5G自动微公交”团队的测试和研发,全方位助力自动驾驶技术的落地。三是地标建设。二十多年来乌镇景区陆续建成乌镇大剧院、木心美术馆、枕水会议中心等地标性建筑,它们不仅成为乌镇的宣传点,更是乌镇产业的物质载体。

5.3. 人:彰显人文关怀,推动产人融合

人是产城融合的重要组成部分。乌镇十分重视人的作用,一方面体现人文关怀,注重营造小镇人文气息,通过生态保护和科学规划小镇布局来塑造小镇的宜居环境,借助挖掘历史文化和修缮文化古迹来推动小镇的文脉传承;另一方面注重人才利用。乌镇在规划期间保留部分当地人作为顾问,在管理经营上招聘以高校毕业生为主的专业人员,力求将先进的管理理念引入乌镇经营中,同时政府抽调市级精英干部指导和支持建设工作。为进一步保持小镇的可持续发展态势,乌镇积极引进优秀人才,举办“全球百名博士进桐乡”系列活动,借助高端科技人才集聚效应吸纳人才;抓住长三角一体化发展国家战略等政策机遇,举办“星耀南湖·长三角精英峰会”,制定《长三角人才一体化发展城市联盟章程》,提出《深化G60科创走廊九城市人才交流合作协议》来加强区域内人才的交流学习,携手广纳各地英才。同时乌镇也会对相关专业人才进行政策补贴以留住人才。

5.4. 文:挖掘本土文化,建设文化品牌

文化是特色小镇的灵魂。乌镇在产业发展中注重挖掘本土的地域文化和历史文化,这一方面为了实现文化与产业的创新融合。比如将古工艺用博物馆展示、游客体验、商品售卖的形式进行宣传,用形式多样的节庆活动和文艺表演展现传统习俗和传统艺术;另一方面为了形成文化品牌,展现乌镇魅力。乌镇深谙品牌营销理论,大力制造文化IP产品。以乌镇戏剧节为例,从在国内小有名气到与世界戏剧文化交流碰撞,戏剧节已然成为乌镇最享盛名的文化品牌之一 [7] 。除了专精打造某一领域的品牌外,乌镇也注重整体文化产业链的塑造,比如旅馆的一次性针线包由乌镇盛产的蓝印花布制成,从细节处彰显对乌镇文化品牌的精雕细琢。

6. 结语

特色文旅小镇是国家新时期为助力乡村振兴、实现新型城镇化、推动产业转型升级、促进区域经济发展的创新尝试和成功实践。乌镇历经“观光小镇–度假小镇–文旅小镇”三阶段的发展,成功跻身为特色小镇的领头羊,实现了可持续发展。它所采用的小镇所用权和经营权相分离的投资运营一体化模式、资本化运作手段和差异性商业模式为国内其他地区所推崇和学习。最直接的仿效有北京的古北水镇,由参与乌镇设计的中青旅和乌镇旅游公司接手打造,其大量借鉴了乌镇的创意、规划和管理经验,是乌镇模板成功套用的典型案例 [8] 。而对于其他地区来说,如若在区位、资源、政府支持等方面不具备乌镇相近条件,那么一味套用可能会导致失败的结果,但是乌镇在“产城人文”四要素上的思路和运用仍具有启示意义。同时,要想继续维持领军者的地位,乌镇仍需继续“以产为先,以城为基,以人为本,以文为核” [9] ,并在践行中重视机制创新和考核评估,以在特色小镇遍地开花趋势下中保持差异化竞争优势,树立坚实的竞争壁垒。