1. 研究动机与目的

谬误相关(illusory correlation)起因于对他人所属之特殊团体,所形成的态度与偏见,亦为刻板印象(stereotypes)的一种。在快速变化的现代社会,传播媒介越加发达,但在言论如此自由的环境中,民众意识也容易被有心人操纵,只须了解人的潜意识如何运作,便能使人的看法朝所希望的方向前进。1976年Hamilton与Gifford的谬误相关实验发现,在条件差不多的情况之下,较弱势的团体(数量弱势)会比主要团体(数量较多)还显得特殊,也许是因为若团体较大,人们会认为差异性可能较高等原因。然而,刻板印象高估的一致性和僵化的期许,在社会上就成了偏见和歧视。

当刻板印象被认为适用于团体中的每一位成员时,则可能造成把两种实际没有相关的特征牵扯在一起,而发生错觉相关。我们想利用谬误相关来推论,弱势团体会比主要团体显得特殊与奇特,且人们很容易把负向的事物归类到弱势团体,而人们本身的态度也会影响到这个效果。于是,本研究将探讨Hamilton与Gifford(1976)所提出的谬误相关之现象,是否也会反应在人们对于国家的评价上呢?现今台湾引进许多外籍劳工,人们是否会因为他们是少数团体(minority)而放大他们的负面讯息(negative information),进而形成对他们的负面刻板印象(negative stereotypes)?

2. 文献探讨

在心理学的研究领域中,谬误相关(llusory correlation)是一种容易发生在日常生活中的现象,主要是指人们容易高估了事实上根本毫无关系或只有一点关系的两变项间的连结:不只成人容易对少数团(即人数上为弱势的团体)体产生负面刻板印象(Hamilton & Gifford, 1976)。Primi与Agonoli(2002)的研究也指出,孩童亦容易对少数团体(相较于多数/主要团体)展现出较强烈的偏见。根据Pettigrew(1979)终极归因谬误(ultimate attribution error)所描述:当一对某外团体有负面刻板印象的人,看见此外团体(out-group)的某成员做出符合他心目中负面的印象时,此人会比一般人容易将此外团体成员(out-group member)的行为做出“内在归因”(internal attribution);然而,当此外团体成员做出不符合他内心中对此外团体的刻板印象时,人们倾向于将此行为做“外在归因”(external attribution)。

如上所述,刻板印象之所以难以抹灭,可能是因为人们不断及重复地将少数团体(相对于大多数人来说,少数团体常为外团体)的负面形象经由自己的偏见来配对并强化对少数团体的负面刻板印象;同时,经由验证偏误(confirmation bias)可以得知,人们在知觉一模糊的行为时,容易将之与既定的刻板印象做连结,只注意到与自己信念一致的讯息,忽略了不一致的讯息以维持刻板印象。在形成刻板印象的同时,我们也会经由对一个人所属的团体来对此人形成他所属团体的印象及偏见。造成偏见的原因有可能是团体间为了竞争有限的资源而形成的,即现实冲突理论(realistic conflict theory)。Fine(2004)指出,在根据Sherif等人于1954年所做的“The Robbers Cave Experiment”研究中,当研究者要求团体要成功展现出团体间为了现实层面的资源(例如:竞争资源、奖赏等),即会产生团体间的对立、敌意与歧视。

如研究动机所阐述,随着台湾地区的外籍劳工人数逐年增加,会不会因为这些劳工是少数团体,且又根据现实冲突理论的影响而使台湾人对外籍劳工(包含对外籍劳工所属的国家)的偏见更加难以抹灭。但是在探讨这些问题前,本研究想先探讨更基本的问题,即人们会不会因为某个团体是少数,而更容易将负面讯息和此少数团体做连结,而对小团体产生负面刻板印象。

谬误相关的基础研究

Hamilton与Gifford(1976)的实验发现,少数团体会比多数团体显得特殊与奇特;且就少数团体与多数团体而言,人们更容易把负向的事物归类到少数团体。

故Hamilton与Gifford(1976)利用设计两个城镇(城镇A与城镇B)里的居民对于核能的态度表达赞成与否的叙述句来让受试者评分,两城镇居民支持与反对和叙述句都以固定比例来呈现:代表城镇A:B的比例是2:1(居民比率);两城镇之赞同陈述句:反对陈述句的比例也是2:1。实验操作则因城镇B出现次数较不频繁,而使受试者知觉城镇B为少数团体,即城镇B较为独特。

经过五种分析方法:包含态度测量、评估次数、评估百分率、特质评估、单一态度测量。结果说明,B城镇(少数团体)的负向叙述句方面谬误相关的程度有了显着的提升。

态度测量主要测量受试者本身抱持的态度立场,统计的结果Cronbach’s alpha为0.86 (n = 121)。此结果显示具有很高的内部一致性,测量这个是为了之后的另一些结果所用。之后次数评估是让受试者自己评断他们所看到的一连串有关AB城镇的叙述中正向与负向分别各出现的几句的方法,在这里也出现了,在关于B城镇的负向的评断中出现了较高的次数;之后评估百分率也是跟评估次数差不多,再次证实谬误相关不仅会出现于次数估计也会发生于百分率估计。

接下来特质评估与单一态度测量是算是整个实验的第二部分,在此实验中,如果抱持次要立场(反对)则会呈现较大的谬误相关效果,而如抱持主要态度(赞成)立场时则较不会被B城镇独特性所产生谬误相关的影响。所以最后其结果认为,谬误相关可能受到两因子影响,独特性(distinctiveness)与突显效应(salience)所影响。

在此本研究为了避免发生如Hamilton与Gifford(1976)的研究结果:即受试者本身抱持的态度使结果产生偏误,故设置了前置研究测量受试者的态度等并意图排除这些效果的干扰。我们想测试的是:受试者是否会对两个原本一般人知觉为“中性”的国家,经由人为操控后是否会产生态度上的转变,因为在Hamilton与Gifford的实验中,中性项目(即:城镇A与城镇B)是虚构的,应用在现实生活中可能会有偏误,因为实验所控制的情境难以在现实生活中重现,这是外部效度的问题,因此我们的实验采用真实的项目(世界上真实存在的两个国家)来探讨谬误相关对态度的影响,也希望可以再次验证Hamilton与 Gifford研究的外部效度。

3. 前置研究

3.1. 研究目的

本研究先利用前置研考来确保:1) 用来当作研究材料的两个国家是中性国家;2) 正式测验中的36句陈述句对一般人有足够的正向感受与负向感受。

3.2. 参与受试

本研究以台湾地区台中市的中山医学大学的25名学生为样本。

3.3. 研究工具

本研究利用李克特氏量尺(Likert-typed scale),请受试者在40个国家中筛选出两个中性国家,题目内容为[请问您在接受此问卷调查之前,对于这两个国家的熟悉程度,“1”代表“一点也不熟悉”至“7”代表“非常熟悉”]。

对于正负向陈述句的筛选则是请受试者在62句陈述句中依照对X或Y国(用X或Y代表中性国家)的感受评分:“1”代表“非常负面”至“7”代表“非常正面”:陈述句的内容如:[我住的X国,很少人失业,只要透过政府的帮助大部分的人都可以找到工作;我住在X国,我国对于老人福利非常完善]。经由此设计最后统计计算出较正向的陈述句24句与较负向的陈述句12句。

3.4. 研究流程

本研究流程,如图1所示。

3.5. 研究内容

由于每个人对不同国家的感受不同,本研究藉由前置研究(李克特氏量尺)来筛选出一般人心目中的中性国家,帮助本研究能够接续进行后面的正式研究;同时,本研究也经由李克量尺筛选出一般人对国家陈述句的正、负向感受。

经由这两个前测,让本研究在进行正式研究时,可以排除受试者因为个人对研究中所使用国家既有的或潜在的偏见所产生之刻板印象而导致的误差,以及可以确认这些陈述句具有让人感受到明显的正向或负向的感受。

3.6. 研究结果

本研究列出四十个国家进行前置研究,给予25位就读大学部心理学系学生进行评比,其对国家的喜

Figure 1. Study prcedure

图1. 研究流程

好程度,并尽可能找出中性国家,四十个国家中包含亚洲与欧洲国家,随机排序希望降低受试者对于洲别偏误,最后选定出两个欧洲中性国家,分别为乌克兰与匈牙利:乌克兰(M = 4.84,SD = 0.88)、匈牙利(M = 5.12,SD = 0.93),且全体国家整体平均数为4.87,标准偏差为0.36,选定位于上下一标准偏差内的国家,故选定了“乌克兰”与“匈牙利”两个国家。

在陈述句部分,本研究则选出了被评分在最极端的正负向陈述句共36句,其中包含正向陈述句24句、负向陈述句12句。

4. 正式研究

4.1. 研究目的

本研究在确定谬误相关是否能够藉由呈现的刺激:呈现较多或较少的正、负向观点,而成功影响或塑造一般人对两个中性国家的刻板印象及谬误相关。

4.2. 参与受试

采取便利抽样的方式,随机挑选了中山医学大学中的两个班级,共96名大学生进行施测。

4.3. 研究工具与流程

正式施测中,对于所施测的两个班级,皆由同一位施测人员施测,降低可能因不同施测人员所导致的研究人员误差。从前置研究中挑选出两个中性国家与36句对国家的陈述句(24句正向叙述句和12句负向叙述句),以不冲突的方式呈现在4个blocks中(每个block里包含九句陈述句,如下表1),再以完全对抗平衡的方式做出了24种排列不同的问卷,以免因为陈述句的顺序而有顺序效果(order effect)。

最后请参与者填写乌克兰与匈牙利认为刚才所看到的问卷中正、负向陈述句各有几句。而实际分配给乌克兰与匈牙利的叙述句数量比例如表1中之呈现。

4.4. 研究内容

由前测所筛选出的两个中性国家乌克兰与匈牙利,以及24句对国家的正向陈述句和12对国家的负向陈述句后,本研究依照2:1的比例分配正、负向陈述句(如表1),创造出乌克兰是多数团体、匈牙利是少数团体的现象:藉由受试者看完所有对两国家的陈述句后,受试者对正、负向陈述句“数量”的猜测,研究受试者是否会因为匈牙利为少数团体而将更多的负向特质归因于匈牙利这个国家。

4.5. 研究结果

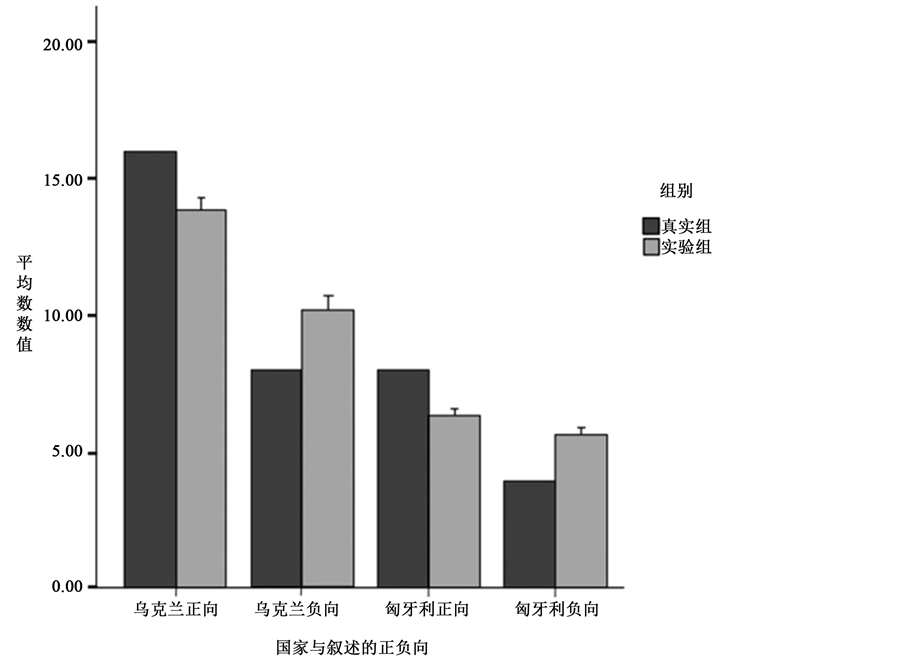

结果部分,首先本研究以SPSS 14.0统计软件进行描述统计后得到以下的结果:结果显示,乌克兰正向陈述句量(M = 13.82,SE = 0.49);乌克兰负向陈述句量(M = 10.22,SE = 0.48);匈牙利正向陈述句量(M = 6.35,SE = 0.24);匈牙利负向陈述句量(M = 5.65,SE = 0.24)。

Table 1. Number of positive and negative statements paired with the countries (with a ratio of 2:1 matching)

表1. 正负向陈述句与国家名的配对(皆以2:1的比例配对)

紧接着,为了确定是否在操弄陈述句后受试者会认为匈牙利为少数国家,因此回忆起更多的负向陈述句,所以本研究进行了单一样本t考验,并把真实呈现的陈述句数量当成检定值,照理论来说,本研究预期在匈牙利负向的部分(小团体负向讯息),受试者对此类讯息的知觉程度在回忆上会有显着的增加趋势,但本研究结果发现:不只匈牙利负向(小团体负向讯息),乌克兰负向(大团体负向讯息)的部分也有增加的趋势,但本研究预测的是,不管是负向还是正向,在乌克兰方面受试者的评分和实际给予的数量差异并没有比匈牙利来的大(图2)。

经由单一样本双尾(two-tailed)t考验后,所得到的结果发现4项皆有达到显着差异:乌克兰正向陈述句量(t (47) = −4.51, p < 0.05);乌克兰负向陈述句量(t (47) = 4.65, p < 0.05);匈牙利正向陈述句量(t (47) = −6.99, p < 0.05);以及匈牙利负向陈述句(t (47) = 6.99,p < 0.05)。数据结果显示,不管是乌克兰正向或是负向,还是匈牙利正向或负向,都与实际句数有显着差异。

4.6. 讨论

此研究结果跟预期相差甚多,因为这显示不只是小团体的负向讯息回忆量上升,连大团体的负向讯息回忆量都达到显着。但由于受试者在这两个国家的熟悉度上照理说应该没有太大的差别,所以似乎不能归因于[由于对某个国家熟悉度较高,所以对最后结果产生了误差]。

针对上述的研究结果,本研究提出可能的原因为:

1) 实验设计的影响

为什么本研究将实验设计改为4个block会造成这样的差异呢?本研究认为,也许跟讯息呈现的方式与问卷编排有关。问卷中,因考虑对抗平衡的关系,本研究设计成4个blocks,这样的程序让参与者知觉成本测验是[四个小题]所构成的,因而消减了谬误相关的效果,意即:参与者知觉到的,是一个包含4句乌克兰正向陈述句、2句乌克兰负像陈述句、2句匈牙利正向陈述句与1句匈牙利负向陈述句的测验总共有四个;跟本研究意图让参与者知觉到的:一个包含16句乌克兰正向陈述句、8句乌克兰负像陈述句、8句匈牙利正向陈述句与4句匈牙利负向陈述句的一个完整测验是不一样的,故因此而影响本实验效果。

2) 参与者本身对国家的喜好程度

受试者本身对此两个国家所抱持的看法,熟悉度与喜好(liking)程度,也会影响到谬误相关的效果。虽然本研究已经在前置研究中尽可能地从众多的国家中筛选出了最被样本群视为中性的两个国家,但仍然可能有机会无法完全避免受试者本身的看法,因为本研究没有测试在正式测验中的受试者原先对两个国家喜好程度的差别,而仅是以熟悉度来当作选取的标准。

3) 早期学习阶段的影响

在Murphy(2011)等人所做的实验中发现,参与者在经过一系列对两个中性团体的正向与负向讯息后,越后面的测试中参与者的谬误相关程度会越来越低,因为对于两中性团体的认识越来越多,因此也让谬误相关减少。在他们实验中,参与者到了第5个block时参与者的谬误相关已经没有显着差异(p > 0.05),Murphy(2011)等人认为受试者所能处理的讯息量已达到饱和,于是对于A、B两组都有一定的认识,因

Figure 1. The evaluations toward different number of positive and negative country statement

图1. 对不同国家的正负向叙述句数量所做的数量评估

此谬误相关故渐渐消失。虽然我们的研究是设计4个blocks,但是,每个族群或每个年龄层的人所能处理的讯息量可能不尽相同,于是不排除是因为对两国家的认识达到饱和而知觉错误。

5. 结论与建议

5.1. 结论

过去的研究证实,少数团体的负向行为的确会因为谬误相关的原因而升高,然而本研究并未完全产生此预期结果,这主要是因为其他的正负向类别也产生了显着效果。也许亦是因为实验的设计问题又或者是有另一些混淆变项隐藏在其中,如果能再考虑喜好程度也许就能够产生更加显着的效果。

5.2. 实验限制

本研究中,研究者设计让参与者评分的方式,是以[让受试者自己评断他觉得他在此问卷中个看到几句正向和负向讯息量],然而,或许可以改用百分比方式来让受试们评估讯息量,正向与负向讯息量各占100%中的多少比例,这亦是在Spears(1985)等人的研究里使用到的方法,因此,也许因为评分方式的不同,会让参与者产生完全不同的评分方向。

致 谢

1) 感谢中山医学大学心理学系暨临床心理学硕士班提供研究经费。

2) 感谢协助本研究之教授及匿名审查委员。

3) 感谢本研究所有协助之研究参与者。

NOTES

*通讯作者