1. 引言

新疆地处欧亚大陆中心,远离海洋,降水稀少,空气干燥,是全国有名的干旱、半干旱地区,但夏季易出现局地强降水天气和连续性大降水,后者出现较少[1] 。连续性大降水天气过程,除了有范围广、降温幅度大,还易造成洪水及其衍生灾害和低温冷害,如2001年7月下旬末到8月初的大降水天气,就造成了棉花障碍性冷害,棉花减产2成[2] 。对大降水天气的预报一直是预报工作的重点和难点,引起不少学者对新疆暴雨进行大量研究,取得了一定成果[1] [3] 。如杨莲梅[2] 对新疆夏季大范围暴雨研究指出,暴雨是在大尺度环流异常突变,高、中、低空多种尺度系统相互作用及恰当的配置的结果。张云惠等[4] 研究指出,南疆暴雨发生在南亚高压双体型及中亚低槽向南切涡的有利大尺度环流背景下,高中低空三支急流的有利配置为暴雨的产生提供了动力和水汽条件。陈春艳等[5] 对新疆大范围暴雨雪天气的高低空环流配置、热力条件、水汽条件等也做了较深入的研究。尤其是对近50年一遇的“96.7”新疆特大暴雨的全面深入的研究[6] 以及杨莲梅[2] 对南亚高压突变引起的一次新疆暴雨天气研究,大大提高了对新疆暴雨天气的认识,提高了防灾减灾的能力。

本文采用高空、地面实况图和T639再分析资料对2012年7月14日发生在阿勒泰地区的区域暴雨进行了诊断分析,以期加深对此类暴雨过程的认识,为新疆暴雨天气短期预报业务提供参考依据。

2. 资料选取和天气实况

2.1. 资料选取

应用新疆北部区域自动站逐时降水量资料、常规观测资料,高空及地面实况资料,T639再分资料,采用天气动力学对2012年夏季出现在新疆阿勒泰地区最强的一次区域性暴雨天气成因进行诊断分析。

中国气象局规定日降水量24 h达到50 mm以上即为暴雨。新疆属干旱半干旱区,根据该区的暴雨灾害记录、暴雨特点以及河川与下垫面渗透力情况,新疆暴雨标准按气发[2004]45号《新疆降水量级标准(修订版)》日降水量 ≥ 12.1 mm为大雨,≥ 24.1 mm为暴雨。

2.2. 天气过程概况

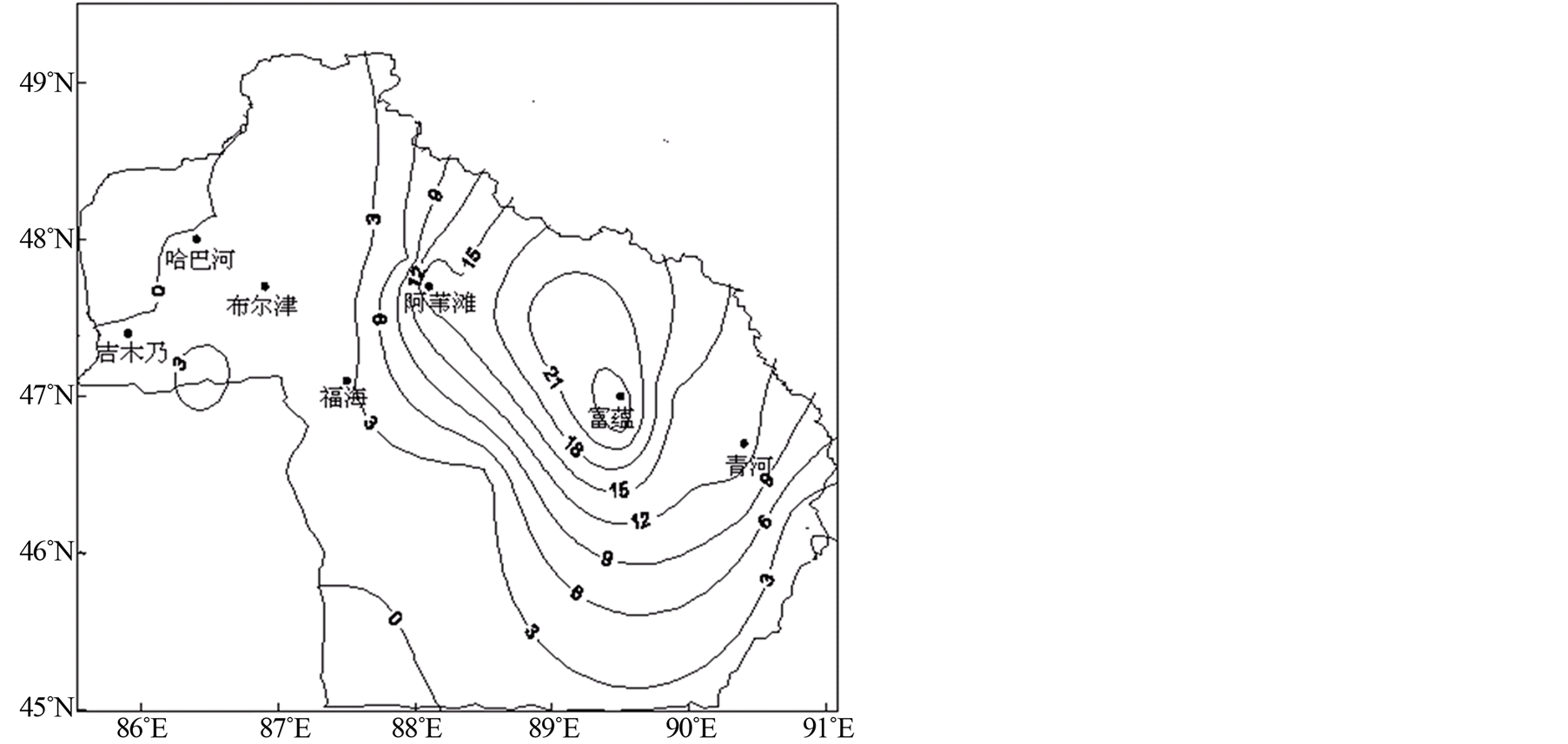

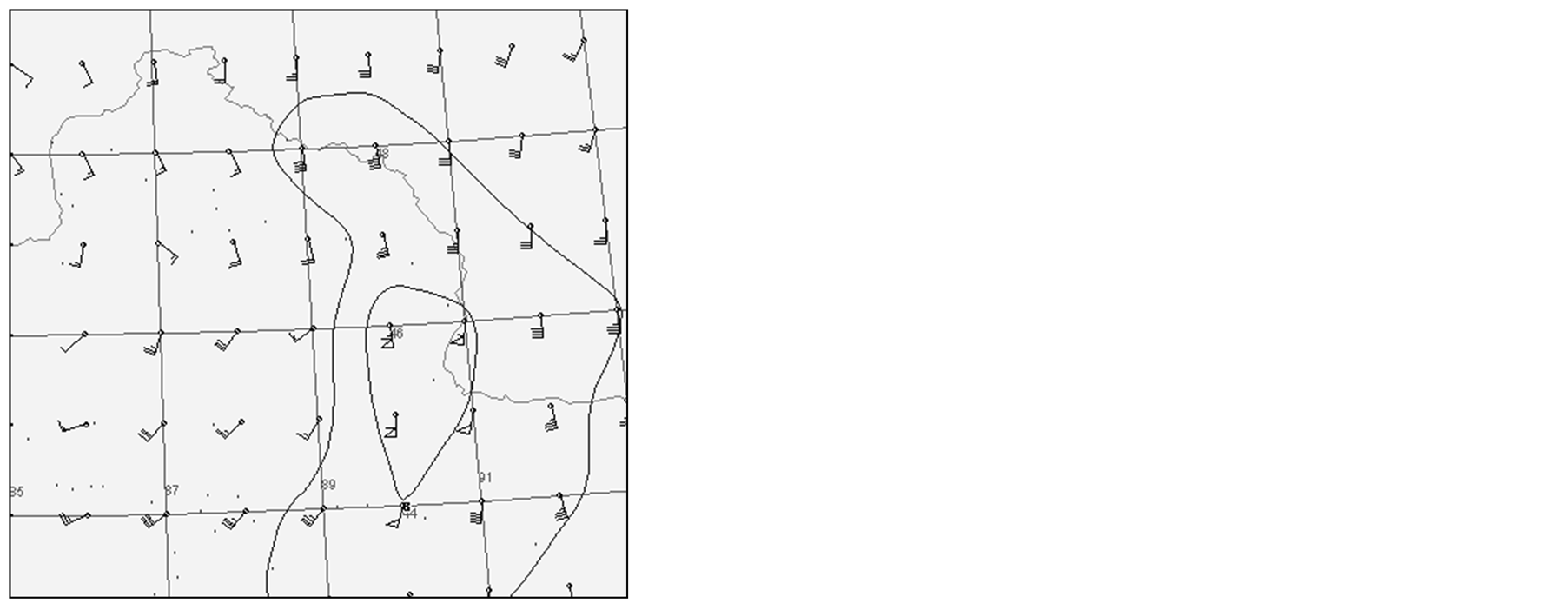

2012年7月14日阿勒泰地区出现了入夏以来最明显的一次持续性区域暴雨天气过程。阿勒泰的北部东部共12个站达大雨或暴雨,其中富蕴站,区域自动站蒙库铁矿、富蕴机场三个站达暴雨,9个站为大雨(图1)。由表1可知,暴雨集中在富蕴县境内,为此次降水中心。

这次大降水天气持续时间较长、影响范围较广,造成部分地区出现暴雨洪水、山体滑坡、泥石流、塌方等灾害。但较明显的降水对缓解当地的旱情比较有利。从自动站每小时的降水分布来看,此次大降

Figure 1. Daily precipitation distribution in 14th July 2012

图1. 2012年07月14日过程日降水量分布图

Table 1 . ≥12 mm station and precipitation in 14th July 2012 (unit: mm)

表1. 2012年7月14日 ≥12 mm测站及降水量(单位:mm)

水降水量分布较均匀,属于较稳定、大范围、持续时间较长的暴雨天气过程。与“96.7”特大暴雨[6] 、庄晓翠[7] 等分析的新疆大降水天气过程的不稳定性有些不同。

3. 大尺度环流特征及影响系统

3.1. 大尺度环流特征

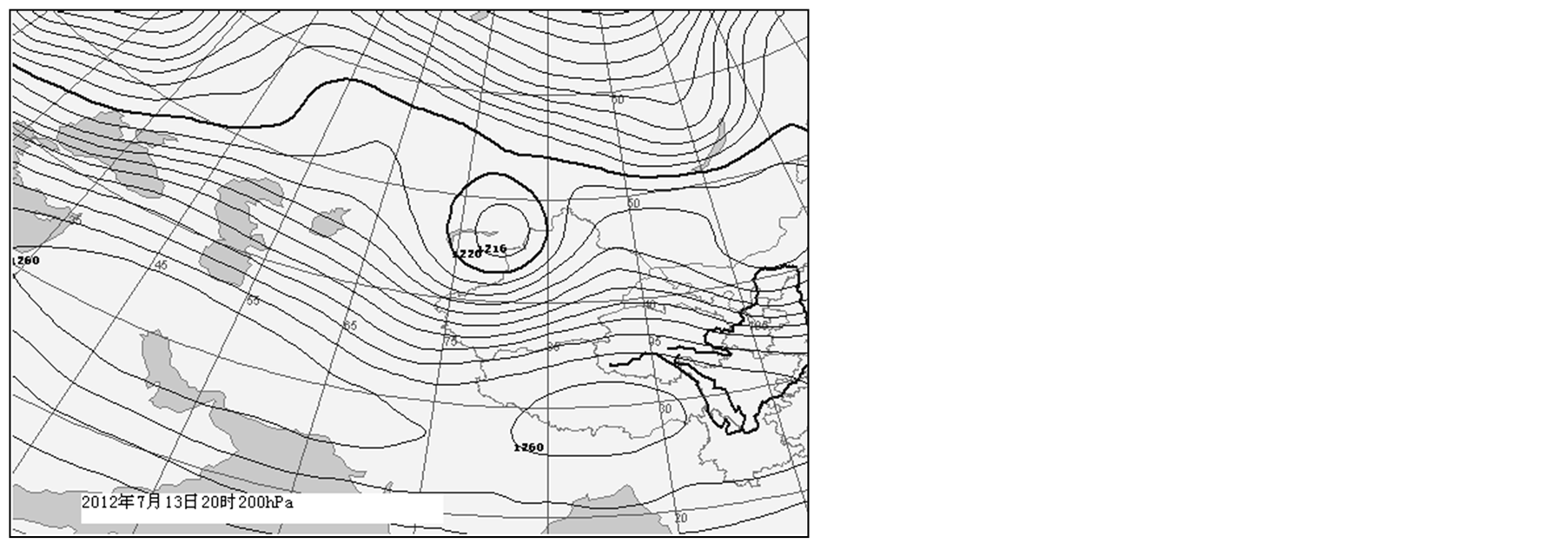

前期3 d,200 hPa中高纬度中亚低涡南压,中心位于巴湖南部,12日20时到13日08时最强中心达1212 dagpm之后开始东移北收。中低纬度前期南压高压呈带状,中心位于伊朗地区,该中心有些东西振荡,到13日20时南压高压双体型建立,2中心强度均为1260 dagpm(图2)。之后开始减弱。由此可见,南压高压开始减弱时,阿勒泰地区的降水开始。

3.2. 500 hPa环流形势及影响系统

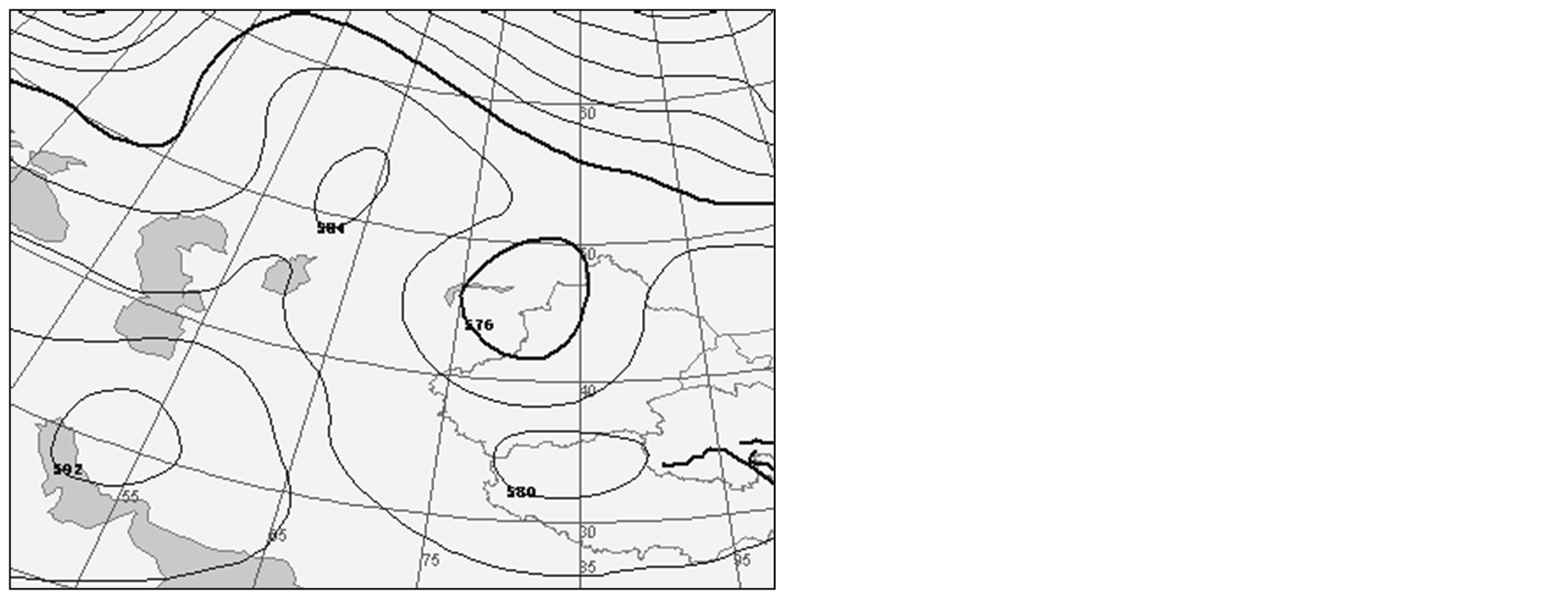

500 hPa前期极锋锋区位置较偏北,位于60˚N及其以北,副热带锋区位于中纬度,其上多波动,欧亚为两槽两脊,南欧、中亚为低值系统,乌山、新疆东部到蒙古为脊,阿勒泰地区处于中亚低涡的前部西南气流上。中亚低涡南调,在13日08时位置最偏南,强度572 dagpm,之后开始东移北收,在东移的过程中,先是略有些减弱,在影响阿勒泰时该涡有些加强,随后东移。大降水前伊朗副高逐渐加强(中心592 dagpm),到13日20时最强,这与200 hPa一致;同时,西太副高有一个西伸加强过程,在13日20时最强(图3)。另外在青藏高原西部有580 dagpm的南支低涡,闭合中心。

根据文献[1] 可知新疆夏季大降水都与伊朗副高的南北震荡和西太副高的西伸北挺有关;在大降水期

Figure 2. The circulation situation of 200 hPa

图2. 200 hPa环流形势

Figure 3. The picture of 500 hPa at 20 p.m. 7/13/2012

图3. 2012年7月13日20时500 hPa图

间,南亚高压有明显的东西移动现象;在南亚高压双体型中,伊朗地区的明显强于青藏高原的;而此次大降水南压高压双体型强度相当,西太副高位置较偏东,是此次大降水范围较小的原因之一;影响系统为中亚低涡位置比文献[8] 中6.21暴雨偏西,比7.16暴雨偏南,是此次暴雨范围较小的另一个原因。

3.3. 700 hPa环流形势

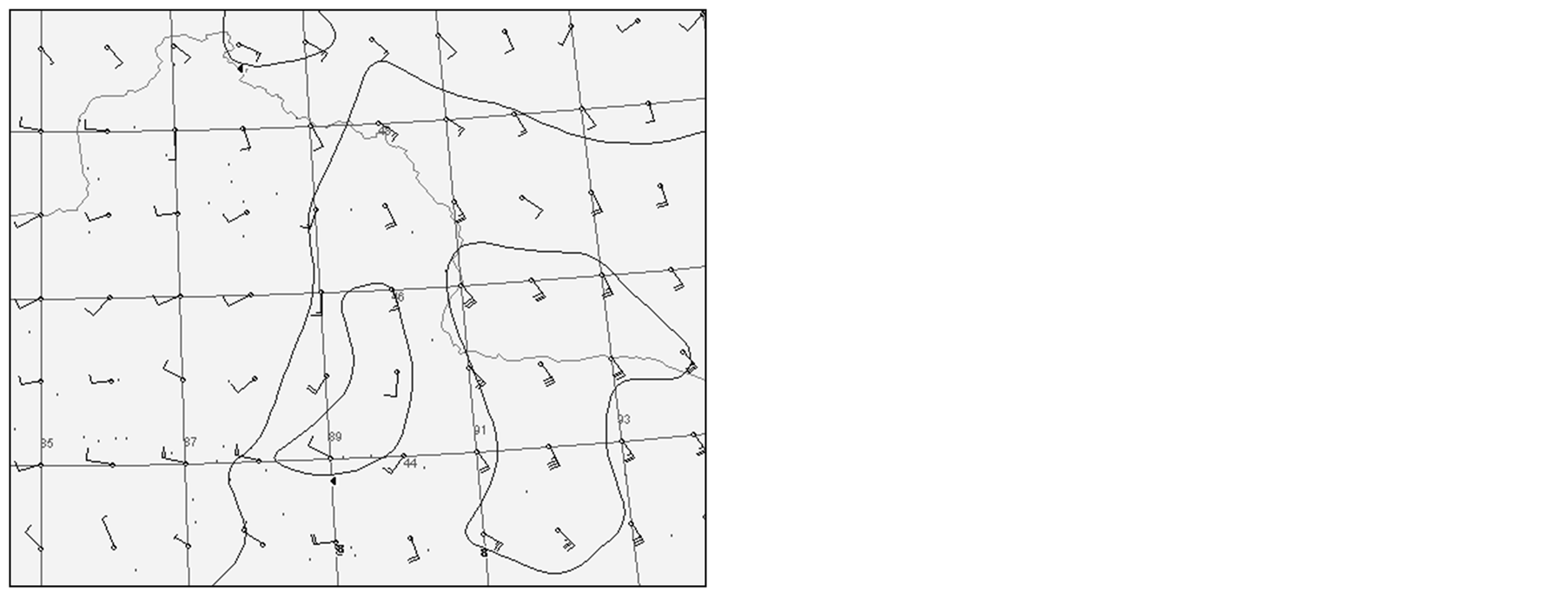

利用T639客观分析的700 hPa风场,发现不同时段强降水中心均有明显的偏东急流。13日02时开始河西走廊到东天山有一支明显的偏东急流,该急流在此分成两支,一支沿天山与西部的气流在伊犁河谷及沿天山产生中尺度幅合线(图略);另一支自中天山及以东向北到阿勒泰地区为一支较强的东南急流,与北疆西部的偏南急流在沿天山东部及北疆北部形成中尺度切变线,均与最大降水带吻合。700 hPa(图略)偏东气流或东南气流与100 hPa(图略)的偏南气流、500 hPa(图略)的偏南气流形成了大降水上空三支急流的配置。

此次天气降水量范围较小的原因时高空急范围较小,300 hPa在天山南坡由3个站大于30 m/s,位置较偏南,低空急流也较弱,有利的就是底层风场辐合切变较好。

4. 物理量诊断分析

利用0˚N~70˚N、40˚E~120˚E范围内,500~850 hPaT639数值预报1˚ × 1˚客观分析、6小时预报场进行诊断分析。

4.1. 水汽的输送和辐合

分析500~850 hPa流场、相对湿度和水汽通量分布,可以清晰地给出此次过程水汽来源和输送路径。

14日08时700 hPa(图4)河西走廊到南疆也有水汽通量输送带,最大中心达8 g∙cm−1·hPa·s−1,该水汽输送带在低空东南急流的作用下向阿勒泰地区东部输送,并与中亚地区东移的水汽汇合。由此可见此次大降水的水汽主要来源于中亚地区,以西方路径输送主,其次是来自河西走廊的偏东路径。水汽通量大值轴与风场方向一致。从500~850 hPa相对湿度、水汽通量分布可见,来自河西走廊的低空急流携带的水汽含量较小,此次大降水中偏东水汽源并不明显,低空急流主要是提供降水的热量和动量的重要机制。

有了水汽的来源和输送,还必须有水汽的集中和上升运动,才能造成大降水。大降水期间850~500 hPa降水区各时次水汽通量散度辐合区基本一致(图略),说明500 hPa以下水汽几乎为整层辐合,强降水中心与水汽通量中心不一致,而与700、500 hPa水汽通量散度辐合中心基本一致,水汽通量高值区不完全与水汽通量散度辐合区一致,而是稍落后于辐合区,这种分布有利于水汽通量向水汽通量散度辐合中心靠近,充足的水汽在暴雨区集中,造成大范围的强降水。

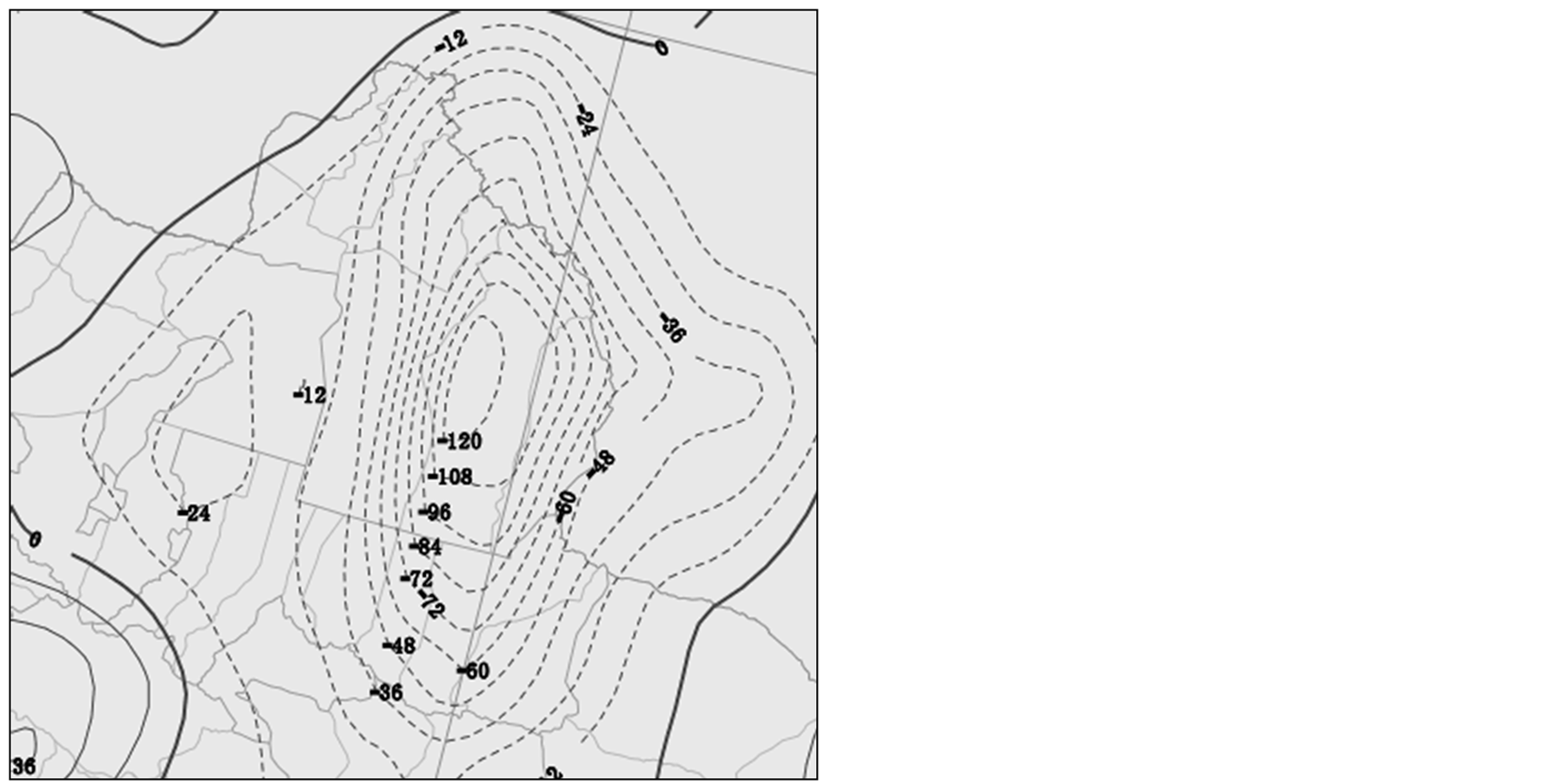

4.2. 动力条件分析

当大规模的水汽集中辐合时,必须有大范围深厚的上升运动,抬升水汽造成强降水。分析850~200 hPa垂直速度分布,发现降水区内对流层中低层850~200 hPa为深厚的上升运动,上升运动从700~400 hPa是逐渐增强的,最大在400 hPa附件,400 hPa以上是逐渐减弱的,且上升运动区近于垂直,尤其是强上升运动中心几乎重合。大降水区位于该范围内,降水中心位于上升运动中心的前部(图5)。强烈的垂直上升运动为大降水提供了有利的动力条件,在这一区域24 h降水大部分达大量或暴量。

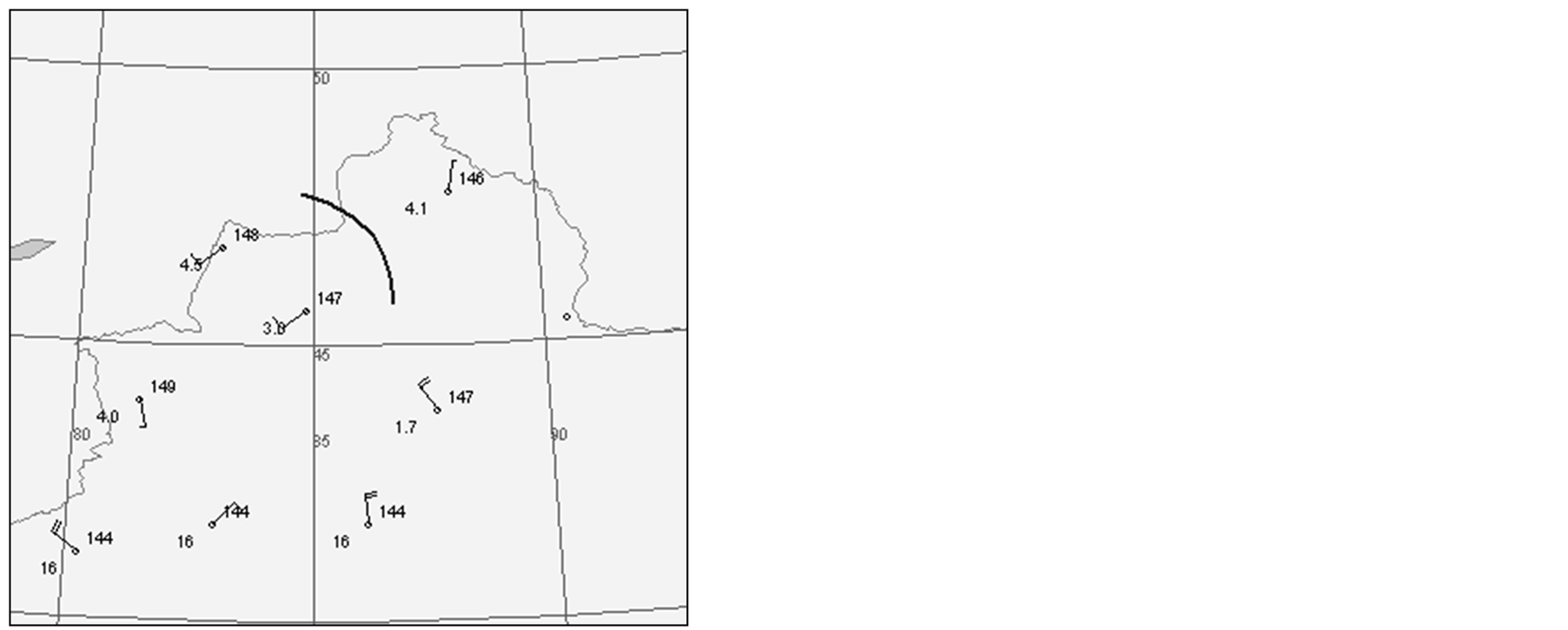

低空风场,特别是行星边界层风场分析,在暴雨预报中具有重要意义。因为低空风场的辐合对水汽的输送和幅合上升起到了重要作用。分析对流层中下层风场的分布发现,13日08时700、850 hPa图上(图6)北疆北部均有一切变线,该日最大降水带位于切变线的东部,同时也充分说明在此次强降水中尺度系统的存在。

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 4. The vapor flux superimposed wind field of 700 hPa (a) and 850 hPa (b) at 8 a.m.7/14/2012

图4. (a) 2012年7月14日08时700 hPa水汽通量叠加风场;(b) 2012年7月14日08时850 hPa水汽通量叠加风场

Figure 5. The vertical velocity of 400 hPa at 8 a.m. 7/14/2012

图5. 2012年7月14日08时400 hPa垂直速度

Figure 6. The wind shear line at 700 hPa (a) and 850 hPa (b) 8 a.m. 7/13/2012

图6. (a) 2012年7月13日08时700 hPa风场切变线;(b) 2012年7月13日08时850 hPa风场切变线

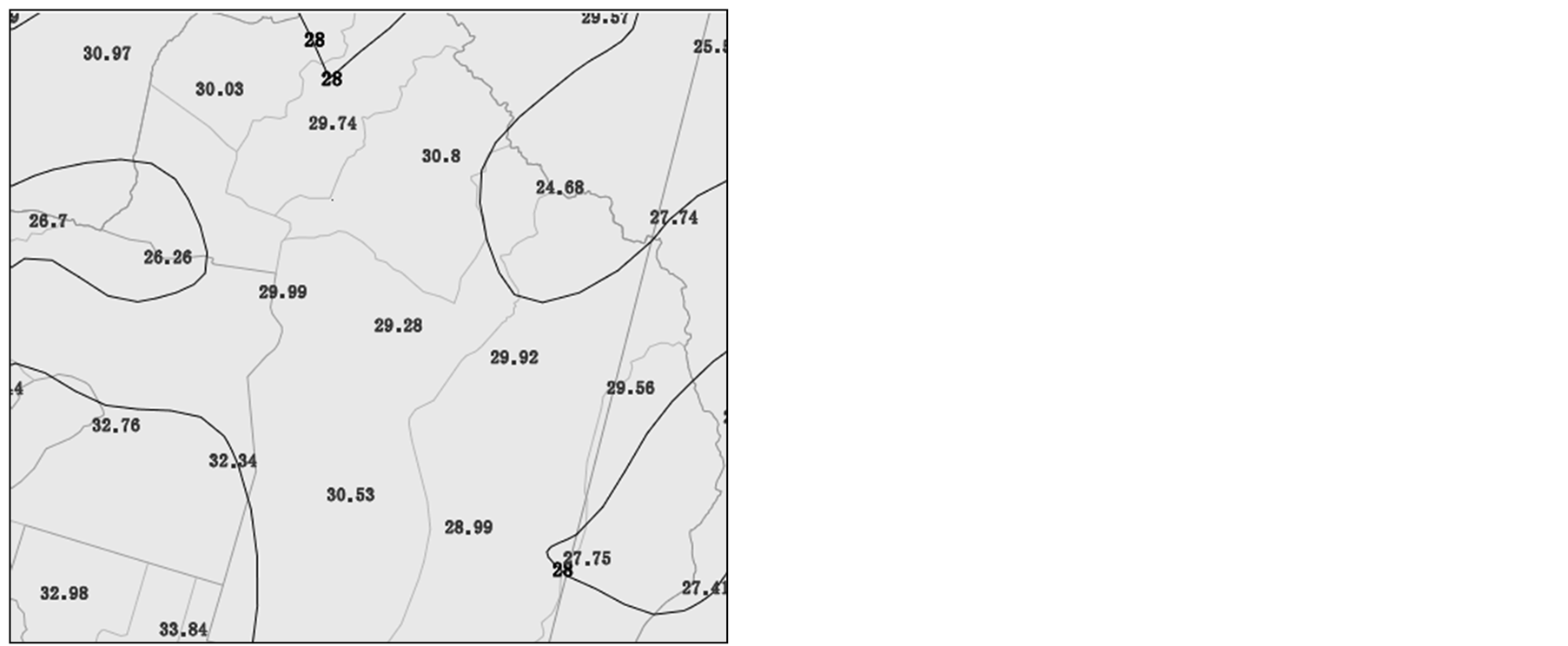

4.3. 能量和不稳定条件分析

强降水的产生需要充沛的水汽和动力条件,还必须具备一定的能量和不稳定条件,K指数不仅反映了大气层结的稳定性,也是表征大气温度、湿度、压力的综合特征量,暖区相当于高能区,等值线密集区相当于能量锋。分析降水过程中K指数分布及变化,看出降水区处于K高能区,说明层结的不稳定较为明显,且K高能区与大降水区一致,并与辐合区相配合,有利于增强降水天气(图7)。大降水区基本上在K ≥ 28℃区,说明K指数与降水区的关系较好。分析高能区、能量锋与强降水的关系,发现高能区、能量锋配合合适的水汽条件和上升运动则产生强降水。

5. 结论

1) 对流层顶部200 hpa上,中亚低涡及南亚高压的双体型是造成新疆阿勒泰地区东部大降水的大尺

Figure 7. The K-index at 8 a.m. 7/14/2012

图7. 2012年07月14日08时K指数

度环流背景。南压高压双体型强度相当、西太副高位置较偏东、影响系统中亚低涡位置相对偏西、偏南是此次大降水范围较小的原因。

2) 大降水上空三支气流的完美配置所造成的水汽和能量输送及辐合上升动是产生大范围大降水的物理机制。

3) 水汽主要来自西方路径,其次是是强降水前来自河西走廊的偏东路径,在一定的环流下以接力方式向北疆输送。

4) 急流、散度、垂直速度的配置造成了对流层较大范围内深厚的上升运动,提供了大降水的动力条件,同时低空风场的辐合对水汽的输送和幅合上升起到了重要作用。

5) 850 hPa高能舌、能量锋配合合适的水汽条件和上升运动,有利于产生较大范围较稳定的强降水。