1. 引言

松江区51%面积处于上海市黄浦江上游水源保护区,路网密布,交通发达。近几年,特别是2013年以来,“1.10”金山水污染事件、“2.10”车墩牛奶河事件和“3.8”黄浦江漂浮死猪事件等环境突发事件的集中爆发,让环境保护管理部门绷紧了神经。由于环境污染和邻避效应引发的矛盾对政府应对突发事件能力、政府信息的透明度与公开度、政府形象的塑造带来了更大的挑战。

2. 突发环境事件特点

2.1. 发生的突发性

突发环境事件防不胜防,具有很大的偶然性和突发性,有些来势凶猛,影响范围大。2010~2013年松江所发生的突发环境事件中有62.5%发生在非工作时间,其中有17.9%发生在22:00至次日6:00之间。由于有毒有害物质进入环境的方式和途径无固定形式,很难预测突发环境事件将何时、何地发生,具有较大的突发性。如:2013年9月10日18:19,在G15和S32高速公路岔道口一辆装有30吨浓盐酸的槽罐车由于交通事故侧翻,罐体破裂,造成大量浓盐酸进入之外环境,对环境空气、地表水和土壤造成一定的污染。

2.2. 危害的严重性

由于突发环境事件的突发性,可能在短时间内大量的污染物质进入环境,破坏性强。往往可能来不及采取相应的或者正确的应急措施处理、处置这些污染物,因而极易产生二次污染对环境造成破坏,进而造成人员伤亡和财产损失,更有可能引起社会秩序混乱[1] 。如:2013年1月10日20:00,“赣天宜化0003号”船在金张公路码头装运危险货物碳九时,因操作不当致使约52.48吨碳九泄漏至码头所在的金山区朱泾镇掘石港河道内,导致掘石港及下游黄浦江河道内水质污染。松江泖港水厂及其河东分厂于11日5:30起暂时停止供水。

2.3. 污染的持续性

环境污染事件一旦发生,对它的处置和处理就是个系统工程,涉及部门多,涉及专业领域多,并不是简单的将污染物移除就完成了处置。环境的开放性对研判污染趋势提出了较高的要求,自然界降解和自净也是个缓慢的过程。需要通过科学的监测手段客观反应污染现状,通过建立模型预测污染发展情况,制定进一步处置方案。虽然突发环境事件的发生是瞬时,但是整个影响过程可能是漫长的。如:2013年3月初在黄浦江松江段水域发现漂浮死猪,大量死猪由上游顺流而下,对沿线取水口及正常航运带来安全隐患。至3月30日有关部门基本完成漂浮死猪的清理打捞工作并全部做了焚化等无害化处理,监测部门不间断跟踪监测,随时掌握水质变化,持续近一个月时间里确保水域安全。

3. 应急监测所需要素

为满足应对松江可能发生的各类突发环境事件,建立完善的应急监测和处置队伍,为管理部门提供有力的技术支持和保障[2] 。总结以往案例经验、教训,不断完善人员、仪器设备和响应机制等。

3.1. 应急监测人员

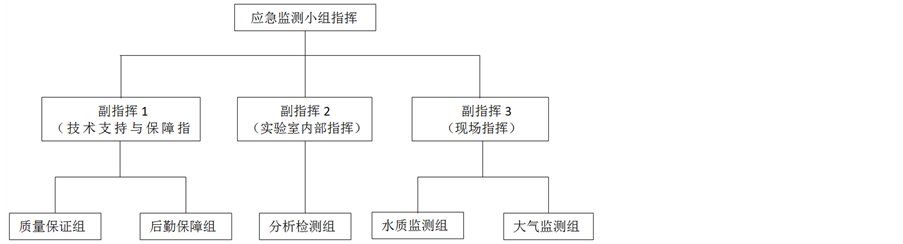

在处置突发环境事件中需要有这样两支队伍,一支是分工明确,职责分明,执行有效的应急监测队伍,如图1所示,设指挥组和若干职能小组,分工明确,响应及时,快速就位。利用合理的技术手段和装备,将污染物锁定。综合分析现场情况,结合扩散条件,制定现场监测方案,通过合理的布点,尽可能的通过监测数据反映污染物的现状和扩散情况。

另一支是专业性强,能够准确研判污染发展形式的专家队伍[3] 。建立和完善专家队伍,在突发污染事件的处置过程中发挥专家队伍的指导和技术支持作用。邀请专家参与到日常的演练和培训中,提升应急监测能力素质。

3.2. 应急监测仪器设备

选择现场监测仪器应能快速鉴定、鉴别污染物的种类,并能给出定性、半定量或者定量的检测结果[4] 。应首选直接读数、使用方便、易于携带,对样品的前处理要求低的仪器设备。一般包括应急监测仪器设备,个人防护与急救器材,通讯工具和应急监测车辆等。在平日应做好仪器设备的维护和保养,设立应急仪器设备专管员,形成定期检查更新的制度,定期更换耗材,常备常新,保证应急状态下的正常使用。

3.3. 应急监测响应机制

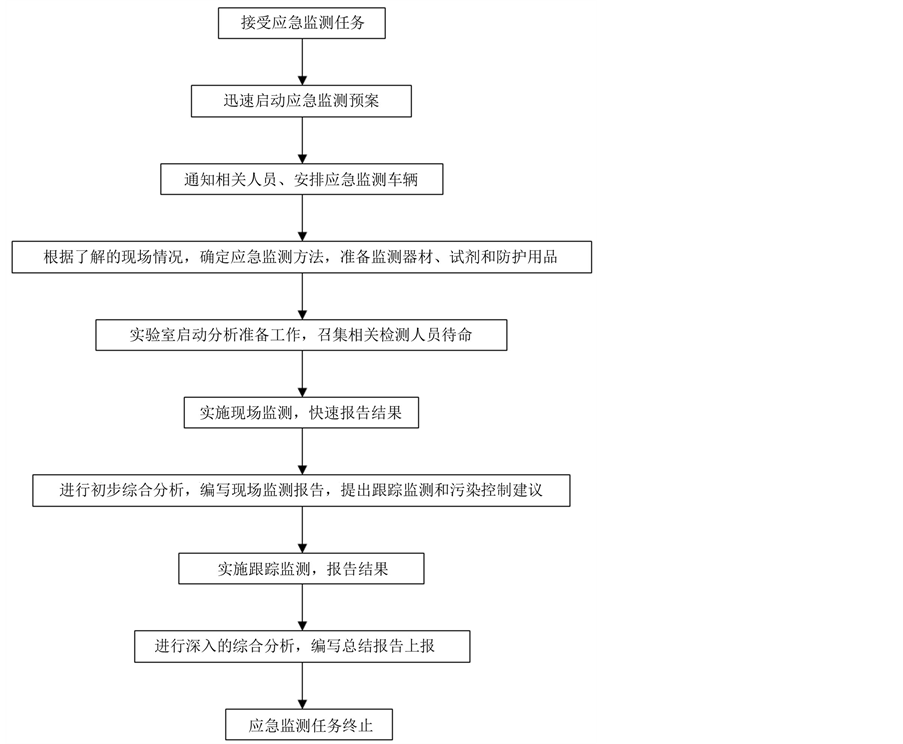

应急监测过程最重要的是及时响应,要做到队伍精干,措施得力,拉得出去,干得出色[5] 。在遇到突发环境事件时,要有一套运行顺畅,执行力强,协调有力的机制[6] 。如图2所示,当接到应急指令后,各条线指挥各自队伍快速完成集结和准备。现场监测人员根据应急指令选择仪器设备和个人防护装备迅速赶赴现场;实验室分析人员做好实验室仪器设备的调试,准备接受样品;综合分析人员做好对现场情况的了解,监测数据的收集、综合分析和评判;后勤保障人员应根据事态发生的情况迅速做好各小组的协调工作,做好车辆安排和后勤保证工作。

当突发环境事件处置完成后应做好资料的收集和整理,建立应急监测档案,做好总结工作,分析得失,形成案例,作为经验学习交流,提出改进建议,触类旁通。

4. 应急监测模式探讨

4.1. 小循环,大循环

应急监测对响应时间要求较高,特别是对首次出现场的人员,要能较全面的掌握整个事件的情况,做出判断。小循环就是将应急现场采样分为两组或几组,当一组出现场时,另外一组或其他组就为替补,随时准备轮换。大循环就是面对较大的污染事件时,仅靠应急监测小组难以应付多点位,长时间的监测任务,这需要调动全体力量,合理安排监测方案,统一部署,发挥合力。

4.2. 小联动,大联动

突发环境事件的发生原因有多种多样,在处置的过程中也涉及到许多职能部门[7] 。联动可分为两个层面,一是内部层面,监测和监察,监测和管理部门的联动。二是外部层面,突发环境事件的处置是一项较系统的工作,往往不是某一个单位和某一个部门能单独完成,需要多单位、多部门协作。环保与消防、水务、安监、化救和卫生等职能救援部门的联动。要由统一的协调单位进行各单位之间的协调。必要时向上级单位借力和寻求帮助,也可借助其他社会环境监测资源等,作为保障和支持。

Figure 1. Emergency monitoring group command system

图1. 应急监测小组指挥系统简图

Figure 2. Emergency monitoring response flow diagram

图2. 应急监测响应流程简图

4.3. 多应用,善总结

加强应急监测仪器设备的使用和维护,定期组织相关人员学习、培训,包括对仪器设备的选择和使用,对突发现场情况的把握以及应对媒体的能力培训。通过有针对性的应急演练深化掌握应急监测流程,完善应急监测预案。重视数据的分析和评价,要从简单的汇总到系统研究评价,提升综合分析和评价能力,为应急监测工作做好知识储备和积累经验[8] [9] 。

4.4. 多专家,少外行

应急监测过程中需要快速回答管理部门污染物是什么?有多少?何如处置等问题。在专业范围内监测人员应当合理分析,直言不讳。但是在专业知识范围之外就需要谨言慎行,特别是面对媒体,面对大众更应客观、准确。进一步扩大专家组的专业领域,除了环境方面专家外,可以增加安全、消防等领域的专家,为更好的处置环境事件做好技术储备。

5. 结论

1) 突发环境事件具有发生的突然性,危害的严重性和污染的持续性等特点,认识其特点有助于救援和处置单位采取更好、更有效的方式应对。

2) 开展应急监测时应理顺监测人员,仪器、设备和响应机制,制定具有较强操作性的应急预案,并加以演练,确保在发生突发事件时能及时响应。

3) 采用“小循环、大循环”,“小联动、大联动”的方式,完善部门内部、部门与部门之间的协作。总结应急案例,讨论案例中的成功和不足。建立适应本区域的专家人才库并发挥其作用。