1. 引言

车钩缓冲装置是用于连接车辆使之保持一定距离,并传递牵引力及制动力的重要部件。它能够吸收及缓和列车连挂和运行时产生的冲击,提高列车运行的平稳性和舒适性,能够在列车以较高速度碰撞时保护列车和乘客安全,并具有气路连接和电气连接等功能。

地铁车辆车钩缓冲装置在配置上没有统一要求。不同城市或项目对车钩的总体布置和性能要求存在差异,钩头形式、缓冲装置形式、车钩与车体的接口形式、车钩气路和电路控制方式的选择具有很大灵活性[1] [2] 。文献[3] -[5] 分别对上海地铁车辆、昆明地铁车辆和突尼斯动车车辆的车钩选型进行了研究。

为使配置的车钩更好地满足性能要求,本文介绍了地铁车辆车钩主要结构的性能特点和技术现状,研究了配置车钩的主要影响因素,并在此基础上对苏州二号线的车钩进行了选型设计。

2. 车钩结构描述

地铁车辆车钩为密接式车钩,分为全自动车钩、半自动车钩和半永久牵引杆三种。全自动车钩可以实现机械、气路和电气的自动连挂和解钩,并可进行人工解钩;半自动车钩可以实现机械和气路的自动连挂,但电气的连挂和解钩通过人工操作完成;半永久牵引杆的机械、气路和电气的连挂和解钩均由人工操作完成。

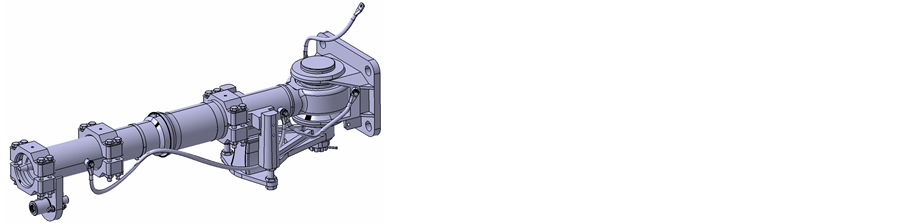

车钩采用模块化的集成系统设计,便于安装、拆卸和维护,一般分为机械钩头、电气连接装置、钩身和钩尾座等部分,图1给出了全自动车钩的结构示意图。

2.1. 机械钩头

常用的全自动车钩和半自动车钩机械钩头有35型和330型两种形式。35型钩头连挂范围较大,结构较为复杂,钩舌解钩和连挂呈两种不同的状态,可以通过钩舌的转动中心进行连挂状态的识别,下部的导向杆导致电钩只能布置在钩头两侧或上部。330钩头结构简单、成本较低,但钩舌连挂和解钩只有一种状态,须通过探测开关探测钩舌位置进行车钩状态的识别。机械钩头内集成有总风管连接器和解钩风管连接器,可以在车辆机械连挂的同时实现气路连挂。

半永久牵引杆之间通过卡环和螺栓连接,具有刚性强、无松脱、安全性高等优点。

2.2. 电气连接

全自动车钩一般用于车端,将低压、信号、通信电缆等与电钩的触头连接后,通过电钩实现车辆的电气连接,电钩后部布置有机械操纵机构和气缸,构成电钩连接的执行机构。半自动车钩和半永久牵引杆一般用于车间,通过人工操作实现电气连接。车间的电气连接除包含低压、信号、通信电缆外,还要传递AC380V和DC1500V的中高压线。由于跨接电缆具有连接方便可靠、成本低的优点,大部分项目均采用此方式。为监测连挂状态等关键信息,半自动车钩和半永久牵引杆可根据需要设置车钩连接器触点。

Figure 1. Automatic coupler

图1. 全自动车钩

2.3. 钩身

钩身连接钩头和钩尾座,一般由刚性牵引杆和吸能缓冲器组成。钩身常用的缓冲器有弹性胶泥缓冲器、气液缓冲器和压溃管。

弹性胶泥缓冲器利用弹性胶泥本身的材料阻尼和缓冲器中节流装置提供的结构阻尼配合进行吸能。弹性胶泥缓冲器为可恢复吸能缓冲器,吸能容量较大,能量吸收率较高,具有较好的舒适性,性能稳定,检修周期长,价格适中。

气液缓冲器利用气体的可压缩性和液体的阻尼配合进行吸能。气液缓冲器为可恢复吸能缓冲器,吸能容量大,能量吸收率高,初始动作力小,具有很好的舒适性,性能稳定、检修周期长,但对密封性要求较高,价格较高,不适用于列车冲击速度要求较高的情况。

压溃管由膨胀管、加压管和加压锥等零件组成,当纵向压缩载荷大于设定值时,加压管和加压锥进入膨胀管内部,利用其变形吸收能量。压溃管为不可恢复能量吸收装置,吸能容量大,能量吸收率高,结构简单,免维护,但压溃管触发后需重新更换。由于压溃管仅吸收压缩方向的能量,且触发力较高,一般与钩尾座中的弹性缓冲器配合使用。

2.4. 钩尾座

钩尾座一般由安装座、高度调整装置、对中装置、过载保护装置和内部缓冲装置等组成。车钩通过安装座与车体连接,在高度方向由固定于钩尾座的橡胶堆支撑,松开橡胶堆两侧的螺母即可旋转螺栓调整车钩高度,根据相对车钩安装面的位置不同,可分为前置式安装和后置式安装。对中装置有气动对中和机械对中,自动对中角度一般为±15˚,超过此角度后车钩将停在偏心位置,须手动推回中间位置。

钩尾座内部缓冲装置通常为EFG3橡胶缓冲器或球铰轴承,利用橡胶内的摩擦和弹性变形来缓冲和吸收能量,在牵引和压缩两个方向均具有能量吸收功能,结构简单,价格较低。EFG3橡胶缓冲器为可恢复吸能缓冲器,经常与压溃管配合使用,但由于橡胶的老化特性,吸能效果和舒适性随时间的推移而降低。也可将弹性胶泥缓冲器集成于钩尾座中。

过载保护装置能够在列车受到强烈冲击、车钩产生的作用力超过设定值时发生动作,使车钩脱离车体向后回退,防爬器相互作用继续发挥吸能保护作用。过载保护装置一般用于列车端部车钩,通过在车钩钩尾座内部设置剪切销或在钩尾座与车体的连接螺栓后设置过载保护套实现。

3. 车钩选型影响因素

由于不同项目对车钩的总体布置和性能要求存在差异,车钩各模块选择搭配灵活,为使车钩更好的满足要求,必须综合考虑各种影响因素,根据车辆技术参数和车钩性能要求从列车系统的角度进行车钩选型设计。影响车钩缓冲装置选型配置的主要因素有:

3.1. 列车编组形式

根据列车编组形式可以确定车钩数量及连接车辆的车钩类型。常见的六辆编组列车配置为:*Tc-M-M+M-M-Tc*

其中:*为全自动车钩或半自动车钩;

+为中间半自动车钩或半永久牵引杆;

-为半永久牵引杆。

3.2. 缓冲吸能要求

选用的车钩应满足缓冲吸能要求,在进行车钩选型配置时需综合考虑车辆质量、碰撞速度、车体强度及车钩安装位置等因素。车辆的质量越大、允许的冲击速度越高,相应产生的动能越大,对车钩缓冲装置的性能和车体强度的要求越高。车体强度直接限制了允许车钩缓冲装置产生的最大作用力,车体强度越低,允许的车钩缓冲器作用力越低,吸能容量和允许的冲击速度越低。安装后车钩前端突出车体的距离直接限制了车钩的最大允许行程,距离越小,车钩选型的难度越大。在设计时需保证车钩吸能原件的作用力低于过载保护装置的触发力,过载保护装置的触发力低于车体强度,同时注意各部分的强度公差范围。

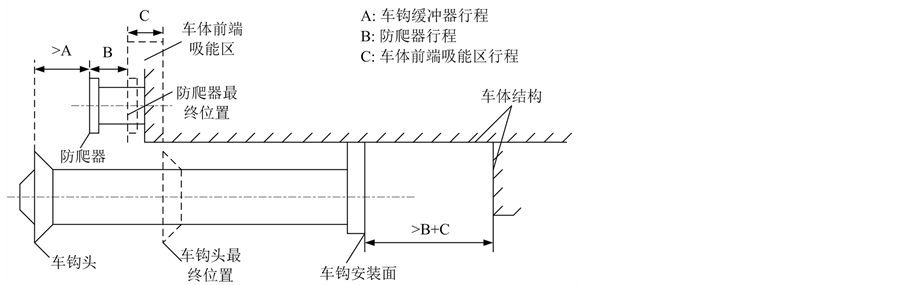

当列车以较高的速度发生碰撞时,首先是车钩缓冲装置吸能,其次是过载保护装置动作后的防爬器吸能,最后是车体前端吸能区吸能。为保证三级吸能充分发挥作用,车钩选型和车辆布置时应使车钩连挂面与防爬器前端面之间的距离大于过载保护装置动作之前车钩的压缩行程,避免车钩行程用尽之前两车防爬器接触,车钩与防爬器叠加的强度高于车体强度,导致车体损坏。车钩安装座后方应有足够的空间,使过载保护装置动作后车钩能充分向后移动,避免防爬器和车体前端吸能区行程用尽之前车钩与车体结构再次接触,两者叠加的强度高于车体强度,导致车体损坏。列车前端结构布置图可以参见图2。

列车连挂和碰撞时,端部车钩最先接触传力和吸能,为使中间车钩能够充分发挥吸能作用,可在配置车钩时对列车端部车钩和中间车钩设定不同的参数。

3.3. 曲线通过要求

选用的车钩应能在各种不利工况下顺利通过项目的线路条件并可进行连挂,在进行车钩选型配置时应综合考虑线路条件(最小圆曲线、S曲线等)、车辆长度和宽度、车钩长度、车钩安装位置至枕梁中心距离等因素。车钩连挂面距车钩回转中心的距离和车钩回转中心距枕梁中心的距离越大,曲线通过和连挂能力越差。

3.4. 功能特性要求

根据项目要求不同,车钩具有的功能特性有所不同。车钩常见的功能要求有:使用寿命要求,重量要求,机械、气路、电路连挂要求,解钩要求,自动对中、高度调整要求,电钩触点数量及密封要求,气路密封性要求,贯通道支撑要求等。

4. 苏州二号线车钩选型分析

苏州2号线列车为五辆编组的B2型车辆,编组方式为:

=Tc*Mp*M*Mp*Tc=

其中,Tc表示带司机室的拖车;Mp表示带受电弓的动车;M表示不带受电弓的动车;=表示全自动车钩;*表示半永久牵引杆。

Figure 2. Structure arrangement of train front end

图2. 列车前端结构布置图

4.1. 基本要求

根据招标文件,车钩选型将满足以下基本要求:

车钩结构件使用寿命不小于30年,弹性缓冲器吸能元件使用寿命不小于10年。

能够在苏州二号线的线路上顺利通过,并实现车辆之间的连挂,最困难曲线半径为车场线R150 m和正线R350 m-20 m-R350 m。

车体按标准EN12663-2010中P-Ⅲ类车辆设计,要求车钩抗拉载荷不低于640 kN,抗压载荷不低于800 kN。

满足当两列AW2列车以5 km/h的相对速度碰撞时,冲击能量由可复原的缓冲器吸收,保证列车及所有车载设备的绝对安全;当两列AW0列车以15 km/h的相互速度碰撞时,冲击能量全部由可复原和不可复原的能量吸收元件吸收,不造成车体结构的损坏。

4.2. 车钩物理特性

根据车体结构设计强度为1000 KN,参考苏州2号线总体布置方案和车辆平面图,选用的车钩采用前置式安装方式,由弹性胶泥缓冲器结合压溃管缓冲吸能,头部全自动车钩的机械钩头为330型钩头,电钩下置式安装,设有35个触点以满足电气传递和控制的要求,车钩结构如图1所示,详细的物理特性如表1所示。

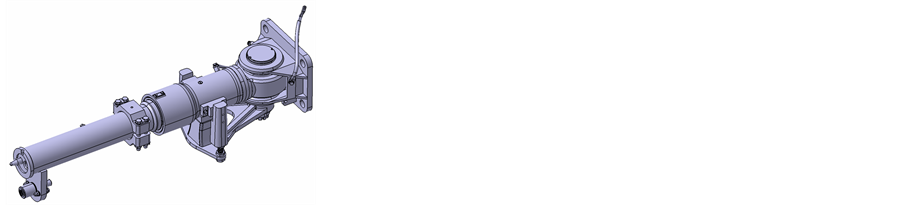

半永久杆结构示意图如图3所示。

4.3. 车钩功能特性

在满足项目合同要求的前提下,充分考虑车钩使用和维护需要,表2给出了苏州2号线车钩选型设计时具备的功能特性。

4.4. 车钩性能仿真计算

为验证车钩的缓冲吸能特性,假设车辆为刚体,车辆间的碰撞为对心碰撞,根据列车纵向动力学理论利用LS-DYNA进行碰撞仿真计算,计算模型如图4所示。

一列AW2列车与另一列考虑停放制动的AW2列车以6.5 km/h的速度连挂时,其碰撞仿真结果如表3所示,可以看出,最大车钩力发生在直接冲击的连挂断面5,车钩压缩力峰值为559 kN,小于压溃管的触发力,压溃管没有被触发,但第4断面缓冲器行程接近极限。结果表明,即使考虑停放制动的影响,选定的车钩配置仍能在弹性变形范围内吸收两列车以6.5 km/h的相对速度连挂时的冲击能量。

(a) 公半永久牵引杆 (b) 母半永久牵引杆

Figure 3. Semi-permanent traction bar

图3. 半永久牵引杆

Figure 4. Collision simulation model

图4. 碰撞仿真计算模型

Table 1. Physical characteristics of coupler

表1. 车钩物理特性

一列AW0列车与另一列考虑停放制动的AW0列车以16.8 km/h的速度发生碰撞时,其碰撞仿真结果如表4所示,可以看出,最大车钩力发生在直接冲击的连挂断面5上,车钩压缩力峰值为850 kN,压溃管接近最大行程,列车编组内距离直接连挂冲击断面越远,缓冲器行程顺次减少。结果表明,即使考虑停放制动的影响,选定的车钩配置仍能吸收两列车以16.8 km/h的相对速度碰撞时的冲击能量。

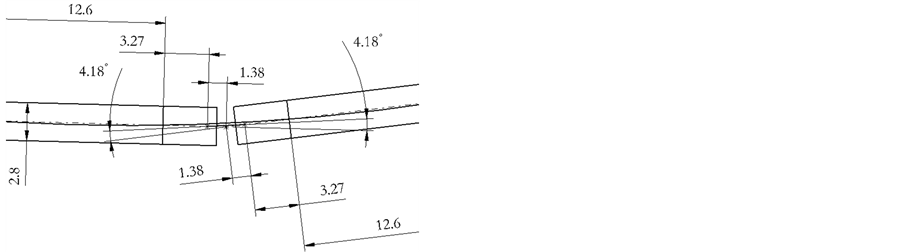

为验证车钩的曲线通过和连挂性能,采用绘图软件Catia进行连挂仿真分析。因头车全自动车钩最长,

Table 2. Functional characteristics of coupler

表2. 车钩功能特性

注:表中●表示具备该功能,○表示不具备该功能。

Table 3. Collision simulation results of two AW2 trains at the speed of 6.5 km/h

表3. 两列AW2列车以6.5 km/h相对速度碰撞时的仿真结果

Table 4. Collision simulation results of two AW0 trains at the speed of 16.8 km/h

表4. 两列AW0列车以16.8 km/h相对速度碰撞时的仿真结果

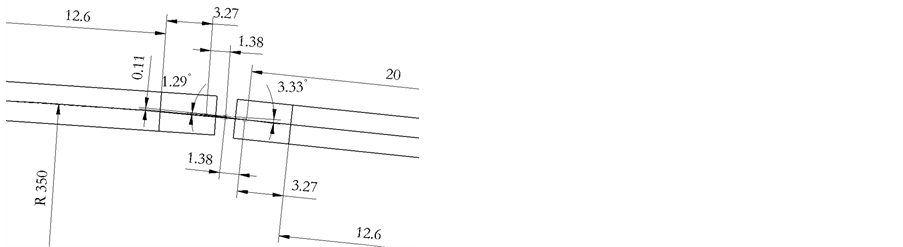

摆动角度最大,采用头车全自动车钩的参数进行计算,相关的车辆参数有枕梁中心距12,600 mm,车钩回转中心到枕梁中心距3270 mm,转向架轴距2300 mm。

R150 m圆曲线上的连挂状态仿真如图5(a)所示,可以看出,两侧车钩转动角度均为4.18˚,小于车钩允许的最大水平摆角,车钩连挂状态下,列车可以顺利通过此种曲线线路;由于圆曲线上车钩同步偏转,两侧车钩纵向中心面距离为0,小于车钩允许的最大主动对中范围,车钩能够实现自动连挂。R350 m-20 m-R350 m S曲线上的连挂状态仿真如图5(b)所示,可以看出,两侧车钩转动角度分别为1.29˚和3.33˚,小于车钩允许的最大

(a) R150圆曲线 (b) R350 m-20 m-R350 m S曲线

Figure 5. Coupling schematic diagram of couplers

图5. 车钩连挂示意图

水平摆角,车钩连挂状态下,列车可以顺利通过此种曲线线路;两侧车钩纵向中心面最大距离约为110 mm,小于车钩允许的最大水平结合范围,车钩能够实现自动连挂。

从以上分析可以看出,选用的苏州2号线车钩缓冲装置满足并优于项目的缓冲吸能要求,且可以在要求的平面曲线半径下进行自动连挂。

5. 小结

车钩缓冲装置是列车重要的组成部件,为使选用的车钩具有良好的使用性能,本文在介绍地铁车辆车钩缓冲装置主要结构的基础上,分析研究了进行车钩缓冲装置选型设计时需要考虑的影响因素,并对苏州地铁二号线项目的车钩从基本要求、物理特性、功能特性和性能仿真计算等角度进行选型设计,使其充分满足项目要求。以上工作也为其它地铁车辆项目车钩缓冲装置的选型提供了参考。