1. 引言

视觉电生理学检查由于其客观无创,是临床中对视功能进行评定的重要手段,其中闪光视觉诱发电位(Flash visual evoked potential, F-VEP)因其能对实验动物的视功能进行客观定量测定,广泛地被应用于动物视功能检测 [1] [2] [3] 。然而,VEP检测方法虽运用广泛,但是检测方法的稳定性和灵敏度受到多种因素的影响,尤以记录电极的设置 [4] 对检测的VEP的波形的稳定性和灵敏度影响最大,对实验结果的可靠性有直接的影响。

目前,国内外大鼠F-VEP记录电极主要分为两大类:皮下式针状电极以及植入式颅骨电极。皮下电极记录法操作相对非侵入且简易,但其电极位置不易固定。而植入式颅骨电极位置固定,适用于多次重复观察研究,但其存在颅内出血、感染等生存质量问题。由于目前的电极设置方法均存在不足之处,因此,我们对皮下电极的设置进行改良,增加其位置稳定性,同时加快电极与视皮层之间的信号传导。本实验拟比较改良皮下式针状电极、传统皮下式针状电极和植入式颅骨电极记录方法在F-VEP指标上的差异,为大鼠F-VEP检测探索更优的电极放置方法。

2. 材料与方法

2.1. 实验动物

SPF级成年雄性SD大鼠18只,体重280~300 g,购自广东省医学实验动物中心,予以12小时明–暗交替光照,不限水食,室温保持在24℃~25℃,相对湿度为体积分数45%~60%。随机分为三组,每组6只,分别予以植入式颅骨电极、改良皮下式针状电极、传统皮下式针状电极作为各组的记录电极。

2.2. 电极放置

2.2.1. 植入式颅骨电极记录的放置

在行F-VEP记录一周前按如下方法植入颅骨电极:280~300 g雄性SD大鼠按3.8 ml/kg腹腔注射10%水合氯醛麻醉,后肢屈肌反射消失可开始手术。大鼠头部备皮,将其固定于脑立体定位仪,消毒洞巾遮盖,0.5%碘伏消毒手术部位皮肤,于正中纵行切开并剪去眼后到耳前10 mm × 8 mm皮肤,继续分离直至颅骨前囟清晰可见;用牙科钻在颅骨前囟后7 mm,中线旁开3 mm,左右各钻1 mm深的孔 [5] [6] ,切记勿伤硬脑膜造成出血及视皮层的损伤;植入1 mm × 5 mm不锈钢螺钉作为记录电极,用牙科自凝剂覆盖并固定记录电极,注意保证至少余2 mm用于鳄鱼夹的钳夹。待大鼠在恒温加热板中麻醉复苏后单笼饲养,至少一周后再行F-VEP检测。参考电极和接地电极同皮下式针状电极相应电极接入。

2.2.2. 传统皮下式针状电极记录的放置

两耳后缘连线中点,以不锈钢的针状电极直接插入皮下;参考电极皮下插入,置于两眼后缘两线中点处,保持电极与身体长轴平行;接地电极置于尾部。

2.2.3. 改良皮下式针状电极记录的放置

以不锈钢的针状电极直接插入皮下:不同于以往记录电极位置,本实验记录电极于两耳后缘连线中点进针,单眼记录时针头朝向对侧眼两耳前缘连线1/4处胶带固定,尽量深入骨质中;参考电极皮下插入,保持电极与身体长轴平行置于两眼后缘两线中点处;接地电极置于尾部皮下。

2.3. F-VEP记录方法

记录前将两组动物置于安静的暗适应箱中(室温24℃)暗适应2 h以上,医用复方托吡卡胺滴眼液充分散瞳,以10%水合氯醛腹腔麻醉(3.8 ml/kg),必要时适当追加麻醉剂量。麻醉起效后大鼠置于水浴恒温(37℃)加热板。弱红光下进行以上操作,减少对暗适应的不良影响。植入式颅骨电极的记录导线以鳄鱼夹连接上述植入电极,再与多通道放大器连接。由于大鼠97%视神经纤维交叉至对侧,所以鳄鱼夹钳夹的为被记录眼对侧植入电极 [4] 。参考电极和接地电极的针状电极直接与多通道放大器连接。改良皮下式电极记录组将上述三种电极接于皮下后直接与多通道放大器连接。检查一眼时,均用自制不透光黑色眼罩完全遮盖对侧眼。每次记录前滴用甲基纤维素滴眼液防止角膜干燥。记录全程处于暗室中,无任何背景光。

本实验采用罗兰RETI-scan系统(Roland Consult, Brandenburg, Germany)记录,予全视野闪光刺激器,保证记录各阻抗在2~10 KΩ。刺激光强为5 dB (9.49 cd*s/m2),刺激频率1.0 Hz,通频带0.5~50 Hz,刺激次数100次。每只大鼠每只眼记录稳定波形三次,每次记录予以5 min完全暗适应时间间隔,检测指标为F-VEP系统检测的N1波、P1波潜伏期(ms)和N1-P1波波幅(μv),予以定量分析。

统计学处理:应用RETIport系统进行波形波幅和潜伏期的测定,三次记录的均值作为单眼检测结果,所得的数据采用均数 ± 标准误表示。采用SPSS22.0统计软件对数据进行方差分析,不符合正态分布者用Kruskal-Wallis秩和检验,P < 0.05作为差异显著性标准。

3. 结果

3.1. 实验动物一般情况

在实验期间,植入式颅骨电极记录组实验过程中一只大鼠数据被剔除,因其电极固定过深损伤硬脑膜出血,余动物在记录前后未见异常,状态良好。传统皮下式针状电极组及改良皮下式针状电极组动物记录前后均无任何意外情况,状态良好。

3.2. F-VEP波形特点比较

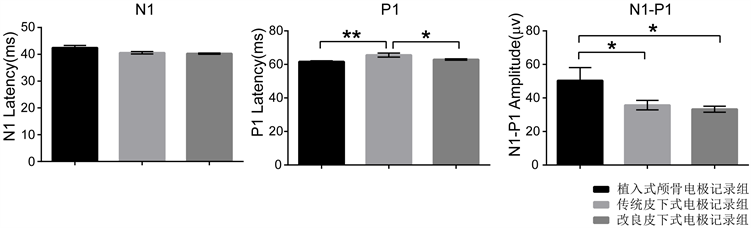

从图1可以看出三组记录的波形未见明显差异,均可见明显的N1、P1波。三组F-VEP检测指标统计学结果示(见图2):三组间N1波潜伏期无统计学差异(P > 0.05);而P1波潜伏期存在显著性差异,植入式颅骨电极记录组大鼠的P1波潜伏期相较于传统皮下式针状电极记录组提前(P = 0.002),同时改良皮下式针状电极记录组大鼠的P1波潜伏期相较于传统皮下式针状电极记录组提前(P = 0.025),但是植入式颅骨电极组与改良皮下式针状电极组P1波潜伏期无差异(P > 0.05);N1-P1间振幅存在显著性差异,植入式颅骨电极记录组较皮下式针状电极组均振幅较大(P = 0.028/P = 0.011),而皮下式针状电极间无差异(P > 0.05)。同时,予以相同检测方法三组实验动物两眼间检测结果无统计学差异(P > 0.05)。

Figure 1. The F-VEP waveform diagram of three groups

图1. 三组大鼠记录的F-VEP波形示意图

Figure 2. Comparison of F-VEP results in three groups

图2. 三组F-VEP检测指标比较

4. 讨论

F-VEP记录电极的接入方式的选择一直存在着争议 [4] [7] 。植入式颅骨电极在敏感性及重复性较优,然而存在安全性问题;而传统皮下针式在安全性方面较优,但是位置变异大,且敏感性也较低。为此我们改良了皮下电极,增强了电极位置的稳定性,并对三种记录电极的安全,重复和敏感性进行比较,为F-VEP记录的选择提供依据。

F-VEP可动态观察实验动物一定时间内视功能的变化,因此要求检测手段对动物损伤最小,最大程度保证动物存活,才能得到纵向自身前后比较的数据。植入式颅骨电极记录法异物植入颅骨,其颅内出血及感染风险较大,且电极植入后需单笼饲养,总体的存活率相较于皮下式针状电极记录法低,并且电极过深动物易死亡,而电极过浅难于固定且电信号接收弱,而且长期的慢性实验植入电极存在脱落风险。在实验期间,植入式颅骨电极记录组即出现电极固定过深损伤硬脑膜致出血,术后感染致使数据不可用,故植入式颅骨电极植入的好坏难以人为控制。而皮下式针状电极组无一例出现意外情况,大鼠生存质量明显优于植入式颅骨电极组。所以,对于需要长期观察的实验,皮下式针状电极方法具有明显的动物生存质量及安全性方面的优势。

F-VEP反映视觉信号引起的视皮层神经元电活动,其记录的可重复性是实验成功的关键。动物F-VEP记录的可重复性的影响因素很多,如电极设置方法、记录参数设置、麻醉方式和深度、动物体温、室内环境温度及光照程度等等。在其他记录条件一致的前提下,电极设置方法在记录中起关键作用,其中记录电极的位置尤为重要 [4] 。然而,传统皮下式针状电极由于以针插入皮下,位置变异大,导致记录的重复性较植入电极差。为此,我们将原本仅插到皮下的针状电极尽量深入骨质,故电极位置更为固定,增强了记录的重复性,同时两眼间记录结果未见统计学差异,亦可见此记录方法可行性。

植入式颅骨电极记录组P1潜伏期较传统皮下式针状电极记录组显著缩短(P < 0.05),同时其波幅亦较两组皮下式电极记录组显著(P < 0.05),这可能与记录电极固定在颅骨骨膜下接触硬脑膜,从而更接近视皮层有关。故在敏感性方面,传统皮下电极较植入式电极有所欠缺,而改良皮下式针状电极深入骨质记录,虽比植入电极远离皮层,但是较传统皮下电极更接近皮层,且位置更为固定,所以其潜伏期较传统皮下式针状电极组提前。

5. 结论

F-VEP检测在动物实验过程中仅仅作为一项视觉电生理检查方式,需要的是微创且可反复性且敏感性高的检测。植入式颅骨电极其敏感性,重复性较优,传统皮下式针状电极在安全性方面较优,而改良皮下式针状电极,保留了安全性的优势,同时增强了敏感性和重复性,是对F-VEP检测的有效改良。

基金项目

广东省自然科学基金资助项目(项目编号2017A030313610)。