1. 引言

随着经济的快速发展和城市化进程的不断推进,社会财富的“马太效应”越发明显,贫富差距越来越大。收入差距拉大对人们的心理和行为产生了不小影响,贫富差距问题会影响社会心理。贫富群体之间的矛盾已经成为影响我国社会的主要矛盾冲突(梁栋,2005;竹立家,2010)。贫富群体心理融合是指贫富两个群体(高收入群体和低收入群体)之间相互认同、彼此接受和愿意和谐共处的心理准备状态(王新波,2009;杨金花,金盛华,2017)。贫富心理融合会从心理和行为上表现出来,贫富心理融合程度高,表现为个体愿意认同、接纳贫富群体,对贫富群体有更高的评价、更愿意帮助对方、也愿意与之相处,是良好贫富关系的一种体现,也能促进贫富群体之间的关系。

1.1. 贫富心理融合与道德

贫富群体心理融合不好的表现就是仇富心理。美国国家科学院院刊(PNAS)上发表过一篇文章,研究者通过观察和系列实验的方法对不同社会阶层者的道德进行研究,结果发现,高社会阶层者(富人)的道德低于低社会阶层(穷人),富人比穷人更容易犯违规、欺骗、撒谎等不道德的行为(Piff, Stancato, Côté, Mendoza-Denton, & Keltner, 2012)。《中国青年报》社会调查中心对3990名被调查对象进行了一项关于“青年人眼中的中国富豪”的调查,66.7%的人认为中国富人的整体品质是“很差”或“较差”,仅有3.95%的被调查者认为中国富人整体品质“好”或“较好”。文章认为,中国富人身上最缺失的三种品质是:社会责任感、合法致富和有爱心(王蕾,2007)。这表明,民众眼中的富人阶层道德缺失,具体表现为:1) 致富手段不合法:人们对富人财富的来源存在质疑。中国人民大学社会调查中心曾做过调查,了解人们对财富合法性的认知。其中有一个问题是:“您认为在如今社会上的富人中,有多少通过正当手段致富?”受调查者中只有5.3%的被调查者回答“有很多”(李素芳,2005)。富人的致富手段不合法体现出富人阶层的道德缺失,是引发仇富的一个重要原因。2) 富人自我膨胀、自恋、嚣张炫富,对穷人的冷漠和歧视态度。一些富人自己过着挥霍享受的生活,却对弱者漠不关心,有些富人用一种居高临下、高傲的姿态看待他人,蔑视社会低层次劳动者(如农民工、清洁工等),更有甚者,不尊重他人的生命,自我膨胀严重(邵远红,2010; Piff, 2014)。3) 富人社会责任感淡漠:许多富人还存在偷税漏税,不热心慈善事业,产生了一种唯我论的社会认知倾向,表现得更加自私(Piff, Kraus, Côté, Cheng, & Keltner, 2010; Kraus, Piff, Mendoza-Denton, Rheinschmidt, & Keltner, 2012; Andreoni, Nikiforakis, & Stoop, 2017),此外,一些富人的捐助行为并没有显示出诚意,而将慈善作为自己事业发展的棋子,甚至有些富人还在慈善事业上出现赖账行为……这些都表明,富人没有承担起先富带动后富的责任来,社会责任感缺失、道德缺失,更容易做出不道德的事情(Piff, Stancato, Côté, Mendoza-Denton, & Keltner, 2012)。

1.2. 贫富与道德:中国传统的财富观

以孔孟为代表的儒家学说和以老子为代表的道家学说构成了中国传统文化中的财富观,关注贫富与道德之间的关系。

1.2.1. 儒家:财富与道德的对立

儒家传统思想中将富与仁(道德)对立开来,认为富人是为富不仁的,如“为富不仁矣,为仁不富矣”(《孟子·滕文公上》)。财富和道德有时可能是冲突的,不能同时兼顾。所以,人们会认为富人可能没有坚守道德,是“无商不奸”或者“为富不仁”的,是被人们所唾弃的(付敬东,2012)。

儒家讲“君子爱财、取之有道”,作为遵守道德法则的君子,在致富过程中要照章办事,不能违反道德,那样才能成为一个被他人认可的“君子”,否则就是孔子所说的“小人”,他所获得的财富就是不义之财(许鸣,林海兰,2011)。此外,儒家思想还提出“贫而无谄,富而无骄”(《论语》),要求穷人能够安贫乐道,保持自己的人格独立与自尊;而富人在获取财富之后也要尊重他人,遵守道德法则,不能骄傲自大,不能违反道德规则(陶塑,2010; Tao, Ha, & Yuan, 2016)。

1.2.2. 道家:贫富与道德的统一

老子的《道德经》中讲,“罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足(《道德经》)。”人的欲望是没有止境的,每个人都有无限追求财富的欲望,而且永远也得不到满足。人为什么有能力去知足呢?这就是人通过理性的思考所认识到的满足。也就是说知足不是欲望的真正满足,而是通过人的理性活动,为欲望确定了一个外在的界限,使人获得物质利益的满足。而这条界限恰巧就是孔子所说的道德法则。老子所说的知足,是一个理性的人能为自己颁布的道德法则。只要是以正当手段得来的财富,道家都是赞赏的。道家对人们追求财富的愿望是予以肯定的,道家的财神就是保佑大家发财致富的。但必须注意,道家特别强调不能取不义之财(尹志华,2010)。一个富人要想获得他人和社会的认可,要做到坚守道德,把道德放在第一位尤为重要。而对于一个穷人而言,也不必为没有财富而难过,只要自己能够坚守道德规范,能够做符合道德的事儿,同样可以获得他人的认可和尊重,也会获得持久永恒的快乐。

杨金花和金盛华(2017)从刻板印象内容模型的视角出发,研究了人们对穷人和富人群体的心理融合,结果发现,道德因素在人们对穷人和富人的心理融合过程中起到重要作用。而且人们对同一阶层和不同阶层的互动和认知是动态的(Côté, Kraus, Carpenter, Piff, Beermann, & Keltner, 2017)。基于以上分析,本研究将聚焦贫富群体的道德问题,通过设置非冲突情景和冲突情境,探讨贫富心理融合与道德之间的关系,即:人们对穷人和富人的心理融合。

2. 实验1:非冲突情境下,贫富身份与道德对贫富心理融合的影响

2.1. 研究方法

2.1.1. 被试

共643名社会人士,年龄大于18岁,不限职业和社会经济地位。

2.1.2. 材料

自编富人和穷人的简短介绍,道德维度高低水平的介绍材料。

2.1.3. 实验设计

采用2(贫富身份:贫,富) × 2(道德:高,低)的被试间实验设计。自变量的操作是通过阅读一段材料,材料包括对主人公职业、住所(操作贫富身份)和他周围人对道德水平的评价。因变量为被试对材料中主人公的心理融合程度,有3个测量指标:对材料中主人公的整体印象、交往意愿和助人意愿的评定。

2.1.4. 实验程序

研究者通过Qualtrics调查软件生成实验的网络链接,每个实验条件生成一个网络链接地址,被试是被随机分配到4种实验情境中。首先,被试被告知研究的目的是:了解人们如何对他人形成印象。向被试呈现一位目标人物的信息,内容包括从事的职业、住所、周围人对其道德的评价。为了确保实验操纵是否成功,询问被试材料中的细节问题。紧接着询问被试感知到目标人物的社会经济地位状况。然后让被试完成因变量心理融合的测量(包括整体印象、交往意愿和助人意愿)。所有的评价都是采用李克特7点量表的形式。最后请被试填写个人基本信息。实验结束后,向被试致谢。

2.2. 结果分析

对数据进行整理,整理方法如下:1) 删除未完成测验的被试数据;2) 删除操作检查(细节问题)回答错误的被试数据;3) 删除选择同一选项的被试数据。最后得到505名有效被试。采用spss19.0对实验数据进行t检验、方差分析和简单效应检验。

2.2.1. 操作检查

将被试对目标人物的社会经济地位状况感知做独立样本t检验,结果表明,被试对目标人物的贫富身份评价存在显著差异(t(503) = −83.738, p < 0.001, Cohen’s d = 7.467, M(穷) = 1.764, SD = 0.679, M(富) = 6.534, SD = 0.596),表明对目标人物的贫富身份操作成功。

2.2.2. 心理融合分析

对因变量心理融合三个指标整体印象、交往意愿和助人意愿进行2 × 2的多元方差分析,结果发现,贫富身份的主效应显著(

= 0.033),道德的主效应显著(

= 0.252),贫富身份与道德的交互作用临界显著(

= 0.015) (见表1)。

紧接着,分别对因变量心理融合的三个指标进行分析说明,见表2。

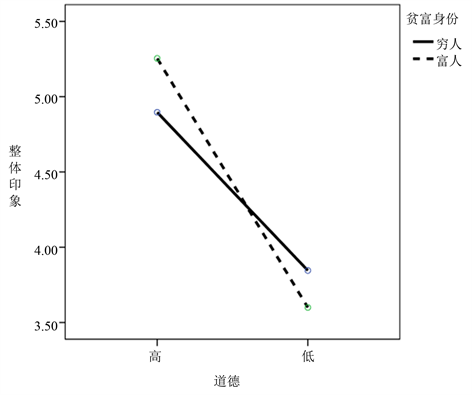

1) 整体印象评定

对整体印象的评定中,贫富身份的主效应不显著,道德的主效应显著(F(1, 501) = 152.033, p < 0.001,

= 0.233),贫富身份与道德的交互作用显著(F(1, 501) = 7.564, p = 0.006,

= 0.015)。

对道德的主效应分析表明,人们对高道德者的整体印象显著高于低道德者(t(503) = 12.162, p < 0.001, Cohen’s d = 1.084, M(高) = 5.066, SD = 1.145, M(低) = 3.722, SD = 1.328)。对贫富身份与道德的交互作用

Table 1. Multivariate analysis of variance of morality and poor-or-rich status on psychological compatibility

表1. 心理融合在贫富身份和道德上的多元方差分析统计检验

注:*p < .05,**p < .01,***p < .001。

Table 2. Multivariate analysis of variance of morality and poor-or-rich status on various indicators of psychological compatibility

表2. 心理融合各指标在贫富身份和道德上的多元方差分析统计检验

注:*p < .05,**p < .01,***p < .001。

进行进一步的简单效应检验,结果表明,无论他人是穷人还是富人,人们对高道德者的整体印象显著高于低道德者(F(1, 501) (穷) = 46.680, p < 0.001, F(1, 501) (富) = 111.310, p < 0.001)。在高道德条件下,人们对富人的整体印象评价显著高于穷人(t(255) = −2.527, p = 0.012, M(穷) = 4.896, SD(穷) = 1.154, M(富) = 5.254, SD(富) = 1.110),而在低道德条件下,人们对富人的整体印象与穷人没有显著差异,但富人的整体印象低于穷人(t(246) = 1.461, p = 0.146, M(穷) = 3.846, SD(穷) = 1.201, M(富) = 3.600, SD(富) = 1.437)。这表明,人们对与他人整体印象的评价主要受到道德因素的影响,但同时也受到对方贫富身份的影响,当富人做出道德行为时,人们会对其印象更好,反之,当富人做出不道德行为时,人们对其印象更差(见图1所示)。

2) 交往意愿评定

对交往意愿的评定中,贫富身份的主效应显著(F(1, 501) = 9.742, p = 0.002,

= 0.019),道德的主效应显著(F(1, 501) = 97.536,p < 0.001,

= 0.163),二者的交互作用不显著。对贫富身份的主效应分析表明,人们对富人的交往意愿显著高于穷人(t(503) = −2.612, p = 0.009, Cohen’s d = 0.232, M(穷) = 4.271, SD = 1.501, M(富) = 4.619, SD = 1.493)。对道德的主效应分析表明,人们对高道德者的交往意愿显著高于低道德者(t(503) = 9.683, p < 0.001, Cohen’s d = 0.860, M(高) = 5.027, SD = 1.257, M(低) = 3.835, SD = 1.503)。

3) 助人意愿评定

对助人意愿的评定中,贫富身份的主效应不显著,道德的主效应显著(F(1, 501) = 39.560, p < 0.001,

= 0.073),二者的交互作用不显著。对道德的主效应分析表明,人们对高道德者的助人意愿显著高于低道德者(t(503) = 6.291, p < 0.001, Cohen’s d = 0.560, M(高) = 5.304, SD = 1.101, M(低) = 4.625, SD = 1.316)。

Figure 1. Interaction effect between morality and poor-or-rich status on general impression

图1. 整体印象评定中贫富身份与道德的交互作用

2.3. 讨论

首先,从多元方差分析的结果可知,贫富身份和道德两个因素对因变量心理融合的三个指标上的主效应都显著,交互作用临界显著。道德因素对因变量心理融合的变异贡献度大于贫富身份。

其次,分别来看看贫富身份和道德这两个因素对因变量贫富心理融合的不同指标的影响:1) 人们对他人的整体印象评定中,道德的主效应显著,但贫富身份的主效应不显著,贫富身份与道德的交互作用显著,无论是穷人还是富人,人们对高道德者的整体印象显著高于低道德者。在高道德条件下,人们对富人的整体印象显著高于穷人,表现出对富人更高的心理融合,但在低道德条件下,人们对富人的整体印象略低于穷人(差异不显著)。2) 人们对他人的交往意愿的评定中,贫富身份和道德的主效应显著,道德的效应值更大。这表明,人们对他人的交往意愿中,道德的作用更突出。3) 人们对他人的助人意愿的评定中,道德的主效应显著。

本实验的结果表明,贫富心理融合中,道德与贫富身份交互影响贫富心理融合的水平。高道德条件下,人们对富人的心理融合高于穷人,而在低道德条件下,人们对富人的心理融合低于穷人。具体表现为:高道德条件下,人们对富人的整体印象高于穷人,这表明,人们对高道德富人的心理融合较高,对低道德富人的心理融合较低,本研究将其称为“富人的道德极化”,即人们对高道德富人的心理融合更高,对低道德富人的心理融合更低,处于两极。

本实验中,道德的操作是使用他人的评价来完成,因此,实验考察了一般意义上人们对贫富群体的心理融合,即在非冲突情境中,人们对贫富他人的心理融合程度受到对方贫富身份和道德的影响较大,存在“富人的道德极化”现象。然而,现实社会中所谈及的贫富往往处在不同的阶层,被看作是对立阶层(王新波,2009),时常会处在一种冲突的情境中。那么,在贫富冲突情境中,他人的贫富身份和道德如何影响人们对其的心理融合呢?哪个因素的作用更大?基于此,实验2将选择贫富冲突情境,考察贫富冲突情境中,道德和贫富身份对贫富心理融合的影响。

3 实验2:冲突情境下,贫富身份与道德对贫富心理融合的影响

在贫富冲突情境的选择上,由于近年来的交通肇事事件中,贫富冲突较为突出,改编新闻报道的交通肇事事件作为贫富冲突情境,通过肇事者的职业和驾驶车辆品牌来操作贫富身份,通过肇事者肇事后的表现来操作道德水平,考察贫富冲突情境中,贫富身份与道德对贫富心理融合的影响。

3.1. 研究方法

3.1.1. 被试

310名社会人士,年龄大于18岁,不限职业和社会经济地位。

3.1.2. 材料

自编的新闻材料。标题分别为:“男子肇事撞人后火速送伤者就医——围观群众指认肇事车辆,一辆黑色宝马”、“男子肇事撞人后迅速逃逸——围观群众指认肇事车辆,一辆黑色宝马”、“男子肇事撞人后火速送伤者就医——围观群众指认肇事车辆,一辆二手面包车”、“男子肇事撞人后迅速逃逸——围观群众指认肇事车辆,一辆二手面包车”。

3.1.3. 实验设计

2(肇事者道德:高,低) × 2(肇事者贫富身份:穷人,富人)的被试间实验设计。

自变量的操作:肇事者贫富身份通过肇事者驾驶车的品牌及其职业进行操作,穷人条件下,肇事者开一辆二手面包车,是一名建筑工人;富人条件下,肇事者开一辆宝马车,是一名企业老总。肇事者道德水平通过肇事者对事件的行为反应进行操作,低道德条件下肇事者迅速逃逸;高道德条件下肇事者火速送伤者去医院,主动承担责任。

因变量为被试对新闻故事中肇事者的心理融合,有三个测量指标:整体印象、交往意愿和助人意愿。

3.1.4. 实验程序

研究者通过Qualtrics调查软件生成实验的网络链接,每个实验条件生成一个网络链接地址,通过滚雪球的方式传递网络链接,寻找实验被试,获得289个被试,又通过现场实验的方式补充了21个富人被试的数据。被试被告知是参与一个对社会新闻的态度调查。首先向被试出示一份新闻材料,告知被试认真阅读新闻材料。为了使材料更加真实可信,本研究中,该材料被伪装成北京发行量最大报纸《新京报》的2011年10月17日的新闻事件。事件采用较为常见的、同时也是极易引发贫富冲突的场景——车祸场景。被试阅读完新闻后完成操作检查的题目,用新闻发生的时间和地点来考察被试是否认真阅读了该新闻。之后完成因变量心理融合的测量,问卷题目同实验1。实验结束后,向被试致谢。被试是被随机分配到4种实验情境中。

3.2. 研究结果

对数据整理同实验1,最后得到119名有效被试。实验数据分析方法同实验1。

3.2.1. 操作检查

将被试对肇事者的社会经济地位状况感知做独立样本t检验,结果表明,被试对肇事者贫富身份的评价存在显著差异(t(117) = −33.797, p < 0.001, Cohen’s d = 6.183, M(穷) = 2.535, SD = 0.660, M(富) = 6.365, SD = 0.576),表明对肇事者的贫富身份操作成功。

3.2.2. 心理融合分析

对因变量心理融合三个指标整体印象、交往意愿和助人意愿进行2 × 2的多元方差分析,结果发现(见表3),肇事者贫富的主效应显著(

= 0.388),肇事者道德的主效应显著(

= 0.906),肇事者道德的效应值最大,对因变量变异的影响最大。贫富身份与道德的交互作用临界显著(

= 0.098)。

分别对因变量心理融合的三个指标进行分析说明,见表4。

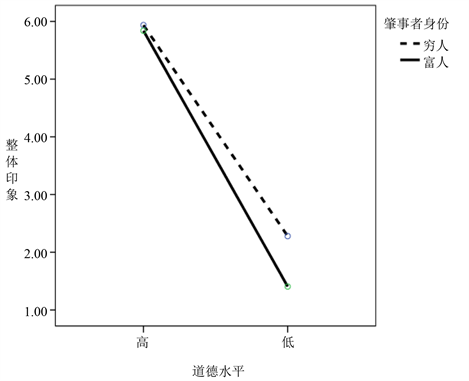

1) 整体印象评定

对整体印象的评定中,肇事者贫富的主效应显著(F(1, 111) = 6.938, p = 0.001,

= 0.085)、肇事者道德的主效应显著(F(1, 111) = 481.820, p < 0.001,

= 0.866),肇事者道德的效应值更大。肇事者贫富身份与道德的交互作用显著(F(1, 111) = 4.447, p = 0.010,

= 0.056)。对肇事者贫富的主效应分析表明,被试对穷人肇事者的整体印象与对富人肇事者没有显著差异,但对穷人的整体印象高于富人(t(117) = 1.784, p = 0.077, Cohen’s d = 0.327, M(穷) = 4.304, SD = 2.026, M(富) = 3.587, SD = 2.353)。对肇事者道德的主效应分析表明,被试对高道德肇事者的整体印象显著高于低道德肇事者(t(117) = 26.094, p < 0.001, Cohen’s d = 4.754, M(高) = 5.887, SD = 0.704, M(低) = 1.790, SD = 0.995)。

对肇事者贫富与肇事者道德的交互作用进行进一步的简单效应检验,结果表明(见图2),无论是穷人还是富人肇事者,被试对高道德者的整体印象显著高于低道德者(F(1, 115) (穷人) = 294.700, p < 0.001; F(1, 115) (富人) = 481.820, p < 0.001)。这表明,在贫富突显情境中,只要肇事者表现出高道德,人们对其整体印象就会较高。

而在低道德条件下,被试对富人的整体印象显著低于穷人(F(1, 115) = 42.310, p < 0.001, M(穷) = 2.280, M(富) = 1.406)。这表明,在贫富突显情境中,相对于穷人来说,人们对富人的要求更严格,富人做了不道

Table 3. Multivariate analysis of variance of morality and poor-or-rich status of culprits on psychological compatibility

表3. 心理融合在肇事者贫富和肇事者道德上的多元方差分析统计检验

注:*p < .05,**p < .01,***p < .001。

Table 4. Multivariate analysis of variance of morality and poor-or-rich status of culprits on various indicators of psychological compatibility

表4. 心理融合各指标在肇事者贫富和肇事者道德上的多元方差分析统计检验

注:*p < .05,**p < .01,***p < .001。

Figure 2. Interaction effect between morality and poor-or-rich status of culprits on general impression

图2. 整体印象评定中肇事者贫富身份与道德的交互作用

德的事情,要比穷人得到更低的印象评价(见图2)。

2) 交往意愿评定

对交往意愿的评定中,肇事者贫富的主效应不显著、肇事者道德的主效应显著(F(1,111) = 184.872, p < 0.001,

= 0.549),肇事者贫富和道德的交互作用不显著。对肇事者道德的主效应分析表明,被试对高道德肇事者的交往意愿显著高于低道德者(t(117) = 11.957, p < 0.001, Cohen’s d = 2.191, M(高) = 4.839, SD = 1.119, M(低) = 2.316, SD = 1.183)。这表明,人们与他人的交往意愿受到对方道德水平的影响,而不取决于对方的贫富身份。

3) 助人意愿评定

对助人意愿的评定中,肇事者贫富的主效应显著(F(1, 111) = 11.676, p = 0.017,

= 0.049)、肇事者道德的主效应显著(F(1, 111) = 101.418, p < 0.001,

= 0.308),肇事者贫富和道德的交互作用不显著。对肇事者贫富的主效应分析表明,被试对穷人肇事者的助人意愿显著高于富人肇事者(t(117) = 2.340, p = 0.021, Cohen’s d = 0.432, M(穷) = 4.839, SD = 1.547, M(富) = 4.111, SD = 1.815)。对肇事者道德进的主效应分析表明,被试对高道德肇事者的助人意愿显著高于低道德者(t(117) = 7.104, p < 0.001, Cohen’s d = 1.317, M(高道德) = 5.371, SD = 1.059, M(低道德) = 3.456, SD = 1.763)。这表明,人们对他人的助人意愿受到对方贫富身份的影响,对穷人的助人意愿显著高于富人。同时,对他人的助人意愿还受到对方道德水平的影响,对高道德者的助人意愿显著高于低道德者。

3.3. 讨论

首先,从多元方差分析的结果可知,肇事者贫富和肇事者道德在因变量心理融合的三个指标上的主效应显著,且道德因素的效应值更大,这表明道德因素对因变量变异的影响最大,贡献度最大,二者的交互作用临界显著。

其次,具体来看心理融合三个指标的结果,1) 在冲突情境下,人们对他人的整体印象评定时,贫富身份和道德的主效应都显著,对穷人的整体印象高于富人,对高道德者的整体印象高于低道德者。二者的交互作用也显著,无论是穷人还是富人,只要其行为是高道德的,人们对其整体印象评价就会较高,但在低道德条件下,被试对富人的整体印象显著低于穷人。这表明,在贫富突显情境中,相对于穷人来说,人们对富人的要求更严格,富人做了不道德的事情,要比穷人得到更低的印象评价。2) 人们对他人的交往意愿的评价中,贫富身份的主效应显著,对高道德肇事者的交往意愿显著高于低道德者。3) 人们对他人的助人意愿的评价中,贫富身份和道德的主效应都显著。对高道德肇事者的评价显著高于低道德者,对穷人肇事者的助人意愿显著高于对富人肇事者。

本实验的结果依然出现了实验1中所出现的“富人的道德极化”现象,在贫富冲突情境下,低道德条件下,人们对富人的心理融合显著低于穷人,表现在整体印象评定上。这表明,在贫富冲突情境中,人们对不道德富人的心理融合低于不道德穷人,即富人做了不道德的事情,要比穷人得到更低的印象评价,就会产生更多的负面影响。相对于穷人,人们对富人的要求更严格。

4. 总讨论

4.1. 贫富心理融合“富人道德极化”现象

实验1在非贫富冲突情境中,道德与贫富身份交互影响贫富心理融合。高道德条件下,人们对富人的心理融合高于穷人,而在低道德条件下,人们对富人的心理融合略低于穷人。这表明,人们对高道德富人的心理融合较高,对低道德富人的心理融合较低。实验2在贫富冲突情境中,低道德条件下,人们对富人的心理融合显著低于穷人。这表明,在贫富冲突情境中,人们对低道德富人的心理融合较低。

结合两个实验的结果,无论是非贫富冲突情境还是贫富冲突情境,人们对不道德富人的心理融合较低,如果富人做了不道德的事情,要比穷人得到更低的评价,就会产生更多的负面影响,出现了极化现象。在非贫富冲突情境中,人们对高道德富人的心理融合较高,如果人们做了道德的事,人们对富人的评价更高,产生更多的正面影响,同样出现了极化现象。本研究将此现象称为“富人道德极化”,人们对富人的心理融合中,存在着道德极化,即对高道德条件下对富人的心理融合高于穷人,在低道德条件下,对富人的心理融合低于穷人。对富人的心理融合在道德这个变量上出现了极化现象。

本研究所发现的“富人道德极化”现象恰恰是我国传统文化中财富观的体现,儒家强调道德与贫富的对立,“为富不仁、为仁不富”,然而“君子爱财、取之有道”,遵守道德法则的富人就是君子,受人爱戴,被人认可,而不守道德规范的富人就是小人,受人唾弃、被人仇视。这正是“富人道德极化现象”的内涵。这也正是道家所提倡的“知足之足常足矣”,富人只有用道德的法则限定自己的欲望,才能够用道德的方式获取财富,才能赢得人们的尊重,获得永恒的快乐。

4.2. “富人道德极化”现象的启示

现实生活中出现过与本研究结果相似的事件。曾经有一篇名为“女子开宝马倒车撞上他人宝马车,贴字条道歉”的报道中提到的主人公宝马女子,因肇事后主动贴字条道歉领责,受到了人们“有担当、够诚信”、“高尚”的好评。近些年,中国排名靠前的富豪大多都在社会上有很正面的形象,乃至成为年轻人共同仰慕的偶像。这印证了高道德条件下,人们对富人的心理融合更高。因此,促进贫富心理融合,富人需要做的就是提升自身道德素养,尤其是在贫富冲突情境中。在贫富冲突情境中,人们对富人表现出更严格、更不宽容的要求,富人做了不道德的事,人们做出了更为消极的评价。如果对肇事司机贴上富人的标签,可能会增加人们对该司机的谴责。一个不道德行为,再加上一个富人身份,就足以引起社会大众的关注,在社会上掀起轩然大波,引发社会对富人阶层的仇恨,不利于贫富心理融合。这一结果的现实启示是,提升个体的道德水平有助于促进心理融合,特别是对富人而言。无论面临一般情境还是贫富冲突的情境,人们都要以道德准则行事,就会得到他人更多的认可和尊重、获得他人更高的心理融合。

中国传统文化中强调道德第一,财富第二(许鸣,林海兰,2011),倡导人们在追求财富的过程中,要把到道德放在第一位,财富放在第二位。孟子讲“仁者荣,不仁者辱”(《孟子·公孙丑上》),认为人之荣辱,不看财富地位,而看道德人品(骞叔,2005)。无论是在冲突情境还是非冲突情境,他人表现出高道德时,人们对其心理融合更高,尤其是富人做出了道德行为,人们对其心理融合更高。因为富人没有因为追求财富而忽视道德,同时做到了追求财富与坚守道德,他就是“君子”,得到人们的认可。相反,当他人做出不道德行为时,人们对富人的心理融合低于穷人。这说明富人取财不守道,把金钱和物质利益作为自己行为的准则,是“小人”,是不被人认可和尊重的。因此,富人的形象重塑要从“为富不仁”到“富而好仁”(任晶晶,2012;付敬东,2012),才会有利于贫富群体之间的心理融合。

5. 结论

贫富群体心理融合中,道德的贡献度更大,道德与贫富身份会交互影响贫富心理融合,出现了“富人道德极化”现象,在高道德条件下,对富人的心理融合高于穷人,在低道德条件下,对富人的心理融合低于穷人。

基金项目

感谢北京市哲学社会科学规划项目(13SHC035)、北京联合大学2017年面向特色学科科研项目(KYDE40201705)和北京联合大学师范学院2017年院级引导性科研团队项目(201710)对本研究的支持。

附录

附录1:实验1的实验材料

1) 贫富身份操作的材料

富人身份操作的材料:顾某某今年40岁,现在是一家大型企业的老总。他家的居住条件非常优越,一家人住在郊外一栋600平米的超豪华别墅里。

穷人身份操作的材料:顾某某今年40岁,无固定工作,现在一个建筑工地打工。他家的居住条件非常恶劣,一家人挤在郊外一间不到20平米的出租屋里。

2) 道德操作的材料:

高道德水平:他经常帮助别人,做事情从不计较得失,有时会慷慨地把钱借给朋友,也曾为灾区捐过钱。

低道德水平:他从不帮助别人,做事情总会计较得失,从不会给朋友借钱,也从没为灾区捐过钱。

附录2:实验2的实验材料

下面,您将会看到一则新闻,该新闻是最近发生的一件社会新闻,来自北京发行量最大的报纸《新京报》2011年10月17日的新闻报道。请您认真阅读这篇新闻报道,之后回答一些问题。

富人低道德条件:

富人高道德条件:

穷人低道德条件:

穷人高道德条件:

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD

下拉列表框选择:[ISSN],输入期刊ISSN:2160-7273,即可查询

2. 打开知网首页http://cnki.net/

左侧“国际文献总库”进入,输入文章标题,即可查询

投稿请点击:http://www.hanspub.org/Submission.aspx

期刊邮箱:ap@hanspub.org

NOTES

*通讯作者。