1. 引言

“优化遮荫改善夏暑乌龙茶品质的机理及关键调控技术”项目历经十多年的研究,于2011年10月通过成果评审(闽农科评字[2011] 42号,整体研究居国内同领域领先水平),并获得了2011年度福建省农科院农业科学技术二等奖、2012年度神农福建农业科技三等奖、2013年度福建省科学技术进步三等奖。兹将该项目的研究背景、主要进展及未来研究展望概述如下,以供借鉴参考。

2. 项目背景及研究历程

2.1. 研究背景

2.1.1. 乌龙茶是福建第一大茶类,但总体制优率不高

乌龙茶是我国特种茶、第二大茶类,福建第一大茶类、2007年起占比逾50%。福建是乌龙茶的原产地、主产区和主要出口基地,其乌龙茶产量约占全国总量的80%,但总体制优率不高,仅约2成,这严重制约了乌龙茶生产和效益的进一步提高。究其原委,除了加工工艺复杂、技术难掌握外,主要成因有二,一是春茶自然品质虽好、量也大,但易受阴雨天或倒春寒影响,做不出好茶或导致减产;二是夏暑茶量大(占年产量的1/3以上) [1] 、质次。尽管采用了控温控湿做青技术、加工质量有所改善 [2] [3] [4] [5] [6] ,但仍未能从根本上解决夏暑乌龙茶品质低劣的问题。

2.1.2. 夏暑乌龙茶品质低劣,不良天气是主要成因

进入21世纪后,乌龙茶生产与市场同步得以发展,受利益诱导,不单传统产区在极力发展,就连闽中及江浙、川渝、湘等非传统产区也在引种、推广,使得乌龙茶成了我国第二大茶类。加上全球气候温室效应加剧、变暖,夏暑乌龙茶绝对与相对量都在激增,而自然品质却在不断下降。

不良天气是造成夏暑乌龙茶品质低劣的主要成因。茶树为C3作物,生性喜温喜湿耐荫,对光强需求较低(夏暑季也仅为570~760 µmol/m2∙s−1),而对光质要求却甚高 [7] [8] [9] 。福建地处东南低纬度地区,常年日均光强超过茶树光饱和点、气温高于30℃的天数 逾100天,夏暑季常出现连续强光、高温、低湿的干热天气,不仅不利于茶叶自然品质的形成,还会引发茶树热、旱害,影响茶叶后续生产。因此,如何保障茶树安全越“夏”,并稳定提高夏暑茶品质,就成了乌龙茶生产中一个不容忽视且亟待解决的重要课题。

2.1.3. 已有研究表明,遮荫可改善夏暑茶园生境、茶叶品质

为提高夏暑茶品质和效益,国内外学者进行了诸多尝试,遮荫是主要措施。目前国内集中在绿茶生态遮荫(套种遮荫树和绿肥)上 [10] - [18] ,研究与实践表明,可明显改善夏暑茶园微域生境条件,促进树体氮代谢,改善新梢质地,降低酚氨比值,提高绿茶品质 [19] [20] [21] [22] 。但受套种树种及生态位调控技术的制约,生产上还难以大面积应用。覆盖遮荫上,研究报道的极少,未见有乌龙茶方面的,且覆盖材料多为稻草、薄膜。

乌龙茶鲜叶原料及加工工艺虽有别于绿茶,但遮荫所引发茶树生态生理生化的应变及其对产量的影响效应却是相同的,只是程度可能不同而已。茶园覆盖遮荫,操作简单,机动灵活,若技术可行,效益良好,那就比生态遮荫易推广应用。

综上,我们开展了乌龙茶园覆盖遮荫相关研究及应用。

2.2. 研究进程

在查阅国内外相关技术资料基础上,2000年暑季开展乌龙茶遮荫覆盖预试,并取得了成效(品质明显改善);2001年申报立项了福建省自然科学基金项目“遮荫对夏暑乌龙茶品质的影响及其机理研究”(项目编号:B0110027),2004年在安溪县茶科所现场验收,同年列为省农科院预试课题。随后先后承担了省农科教结合项目(2005~2006年)、省科技指导性项目(2005D066)、省科技计划重点课题(2007S0009)、省农科院青年基金项目(2009~2011年)和国家农业成果转化资金项目(2011GB2C400009),开展夏暑乌龙茶园覆盖适宜遮荫度、适宜覆盖时间及配套加工技术研究、中试与示范。2011年10月28日,“优化遮荫改善夏暑乌龙茶品质的机理及关键调控技术”项目通过了成果评审,并分别获得了2011年度福建省农科院农业科学技术二等奖、2012年度神农福建农业科技三等奖、2013年度福建省科学技术进步三等奖。

3. 研究进展及创新要点

3.1. 项目总体思路

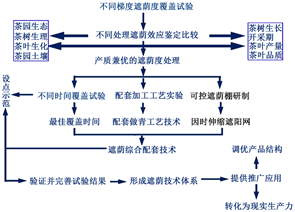

以遮阳网为覆盖材料合理设计乌龙茶园遮荫大棚,围绕品质和效益,通过不同遮荫度覆盖试验,从茶树生态、生理和生化等方面探讨遮荫效应及其对茶树生长、茶叶产量与品质和茶园土壤肥力的影响规律,研究提出获取产量与品质兼优的适宜遮荫度,探讨以某些重要的生态、生理和生化因子作为乌龙茶品质反馈因子的可行性;进而研究较佳遮荫覆盖时间、覆盖高度及配套加工技术,探讨茶园周年优化覆盖的可行性,形成遮荫覆盖技术体系;在茶区设点示范,通过多点、多品种、多年的示范、验证,不断完善研究成果,科学确定并提供区域品种相匹配遮荫覆盖技术方案,为大面积推广应用、调优产品结构提供科学依据和技术支撑。

3.2. 项目技术路线

项目技术路线如下图1所示。

Figure 1. Technology road map of the Oolong tea facilities covered shade research

图1. 乌龙茶设施覆盖遮荫研究技术路线图

3.3. 主要进展

夏暑乌龙茶不同遮荫度覆盖试验、中试及示范研究,取得了积极进展及明显成效。

3.3.1. 覆盖遮荫能显著改善夏暑茶园水热条件,完全避免茶树遭受热、旱害 [23] [24] [25]

试验结果表明,夏暑茶园覆盖遮荫能显著降温增湿,使茶树完全免遭连续高温干热天气所引发的热、旱害,保障茶树安全越夏、正常生长和后续生产。遮荫(30%~60%遮荫度)后,1) 树冠层5~8月份白昼平均温度、日极端最高温和温度日较差分别下降了1.47℃~4.29℃、3.95℃~7.26℃和3.33℃~8.44℃,白昼平均相对湿度、日极端最低相对湿度分别增加了4.31%~12.31%和3.27%~12.62%,相对湿度日较差减少3.58%~12.94%;持续高温干热天数明显缩短,白天温、湿度极端值出现时间推迟、历时较短。降温增湿幅度均随遮荫覆盖度的增大而加大。2) 地表日极端最高温及日较差分别下降4.56℃~13.44℃和4.53℃~12.80℃,土层温度明显下降、含水率明显提高。

3.3.2. 覆盖遮荫可优化叶片组织结构,增强夏暑茶新梢的持嫩性 [23] [26] [27]

覆盖遮荫能明显增强夏暑茶梢叶的持嫩性。遮荫后,1) 茶树叶片组织结构发生了明显变化:叶片及其表皮层、角质层和栅栏组织的厚度变薄;叶张变大、较柔软、韧性较强,叶面较平展;海绵组织厚度和栅/海比值变小,栅栏组织细胞小而长,排列较松散,层数较少;海绵组织细胞小而间隙大,下表皮气孔腔和气孔分布密度大。2) 夏暑新梢的含水率显著提高,其中夏梢1芽3叶含水率增加了4.57%~6.47%,暑梢1芽1叶、1芽2叶、1芽3叶分别增加了3.60%~3.80%、2.81%~3.10%和2.24%~2.78%。且增幅均随覆盖遮荫度的增加而增大。

3.3.3. 覆盖遮荫显著提高夏暑梢叶绿素总量及其a、b含量,明显降低a/b比值 [23] [26]

覆盖遮荫可极显著或显著提高夏暑梢叶片叶绿素总量及其叶绿素a、b的含量,其中夏梢叶绿素总量增加0.5983~0.7019 mg/dm2,增幅达41.70%~48.92%;叶绿素a、b分别增加38.96%~47.25%和43.83%~54.58%,叶绿素a/b下降0.1042~0.1868;暑梢叶绿素总量及其a、b含量分别增加了52.38%~91.06%、50.94%~72.52%和67.98%~155.81%,叶绿素a/b下降了1.10~3.54;遮荫度越高,叶绿素含量增幅越大,叶绿素a/b比值越小。叶绿素含量及其增加量,夏梢 > 暑梢,但增幅叶绿素a均明显小于叶绿素b;叶绿素a/b,夏梢 < 暑梢。

新梢叶绿素含量的日变化及最高与最低值出现时间,因遮荫度和光照强度的不同而异。叶绿素总量及其a含量的日高峰值出现时间,呈随遮荫度增大而往后推移趋势。叶绿素b极值则相反。遮荫后新梢叶绿素总量及组成变化,利于夏暑茶产质的提高。

3.3.4. 适度覆盖遮荫可促进夏暑梢生长,显著提高茶叶产、质量 [23] [26]

夏暑茶覆盖遮荫后,由于降温增湿效应,新梢生长速率明显加快,梢长、节间长和叶面积增大,开采期提早(3~5天),且随遮荫度增加而呈增大趋势;同时新梢萌发力、整齐度也得以提高,总体表现为45%、30% > 60%、0%。多年多品种不同区域试验与示范产量鉴定结果,适宜遮荫度处理(30%、45%)夏、暑茶增产1成至1倍以上。

连年品质鉴定结果,在加工工艺正常情况下,凡覆盖遮荫处理的夏、暑乌龙茶感官品质,成茶均没有“暑味”,香气和滋味的鲜爽度较高,香气较细腻幽长,苦涩味明显降低,适口性明显增强,感官品质得分均极显著(45%、30%遮荫度)或显著(60%遮荫度)优于对照处理(0%遮荫度),提高1个等级以上。而对照成茶滋味浓涩、粗燥,缺乏鲜爽度,香气低劣欠细腻,大多年份“暑味”比较明显。

3.3.5. 适度覆盖遮荫可优化夏暑茶品质生化成分,增进品质 [23] [27] [28] [29]

遮荫后,鲜叶和成茶的内含生化成分茶多酚、粗纤维和咖啡碱的含量明显降低,氨基酸含量明显提高,儿茶素品质指数得到提高,乌龙茶香精油及特征香气物含量明显增加,乌龙茶香气组份得以优化。1) 夏、暑乌龙茶鲜叶的茶多酚、儿茶素和苦涩味因子EGC的含量分别下降了2.59%~19.53%、8.62%~11.05%、2.14%~13.63%和3.09%~10.61%、11.17%~29.47%和12.76%~24.23%,儿茶素品质指数提高了54.13~84.87和167~682;2) 夏茶氨基酸含量提高了13.52%~60.00%,其中茶氨酸、苏氨酸和天门冬氨酸的总量增加了7.57% ~19.12%;3) 夏、暑乌龙茶的香气种类和香精油总量分别增加了25~40种和21.20%~38.85%。氨基酸含量随遮荫度增大而呈梯度增加,而茶多酚含量及酚氨比值的变化则恰好相反。

茶园覆盖遮荫,还可避免雨水直接冲击表层土壤,防止暴雨冲刷,减少径流量与速度,保持茶园水土。同时,能抑制行间杂草尤其是禾本科杂草生长。

3.4. 创新要点

1) 率先研究并提出了夏暑乌龙茶覆盖遮荫的适宜遮荫度(30%、45%),能提高品质1个等级、产量10%以上,并完全避免茶树热旱害,从源头上较好解决了夏暑乌龙茶安全越夏、品质低劣和生产低效问题。

2) 系统探讨并揭示了夏暑乌龙茶优化遮荫抗旱提质增产的若干机理。首次定量观测分析了夏暑茶覆盖遮荫树冠层的水热变化,率先研究报道了不同遮荫度夏暑新梢的叶绿素含量、构成及日变化,以及含水率动态变化和叶片组织结构,多品种多年鉴定比较了不同遮荫鲜叶与成茶品质生化成分及氨基酸、儿茶素组成和香气组份的差异性,探讨了乌龙茶产质的反馈机制。明确了优化遮荫能:显著降温增湿茶园,缩小温湿度日较差及高温干热日持续时间与天数;显著增加新梢叶绿素总量尤其是叶绿素b含量、乌龙茶内含氨基酸、茶氨酸含量和香精油总量及芳香物种类,明显减少粗纤维、儿茶素尤其是苦涩呈味物EGC的含量,提高儿茶素品质指数;增强新梢持嫩性、萌芽力和整齐率。填补了遮荫研究领域的诸多空白,深化了优化遮荫的作用机理。

3) 率先研究提出了夏暑乌龙茶优化遮荫的适宜覆盖时间 [30] 、优质加工技术(一种夏暑乌龙茶的制备方法,发明专利授权号ZL 201310221545.0)和可调控伸缩遮阳网覆盖棚(一种茶园覆盖棚,为实用新型专利,201620677315.4),为形成周年优化覆盖技术体系奠定了基础。

4. 存在问题及下步计划

4.1. 主要问题

已有覆盖遮荫研究,遮阳网是直接覆盖、固定于遮阳棚架上,直至一个茶季结束或不需要覆盖时下架,因此不会因环境因子变化而伸缩,难以有效调控茶园环境温湿度条件来更好地满足茶树正常生长和产质自然形成的需要,难以发挥最大功效,其负面作用主要有三:仅适用于夏暑秋高温干热季节茶园应用,使用效率不高,每年收盖遮阳网需花工;覆盖期间碰到连续阴雨天气,对茶树的负面影响较大;易受台风暴雨而损坏,使用寿命缩短。这样,相对生产成本就会较高,从而影响推广应用进程。

4.2. 未来展望

设施栽培是未来农业发展的趋势和方向。茶树是C3叶用经济作物,如何通过周年优化覆盖,在提质、免灾的同时提高产量,以增强茶园持续生产能力,是值得探讨并亟待解决的重要课题。

4.2.1. 茶园智能化覆盖设施研制

茶园生境因子因地因时而异,通过遮阳网进行周年优化覆盖调控,首先是茶园覆盖棚的遮阳网能因时制动,即能依茶园生境变化和所设定的环境技术参数而实时自动调控遮阳网的伸或缩。因此,研制遮阳网可伸缩、低成本、通用型的茶园智能覆盖棚,就成了实现周年优化覆盖的前提和基础。

4.2.2. 生境技术参数的优化配置

季别生境调控技术参数的科学设置是实现周年优化覆盖的关键。选择不同季别影响产质的生态主因子,以现有推荐较佳参数值为基准往两端设置梯度处理,通过同透光度、同高度不同处理比较试验,探讨形成各季茶园优化覆盖的环境主因子及其最佳参数值。

4.2.3. 周年优化覆盖技术的研究

探讨各茶季不同处理覆盖对茶叶产质等的影响效应,集成形成茶园周年优化覆盖技术及技术操作规范。

基金项目

农业部福建茶树与乌龙茶加工科学观测实验站;福建省公益类科研院所专项优势领域项目“茶园生境仿真及机械采摘栽培关键技术研究”(2014R1012-4)。