1. 引言

我国幅员辽阔,山地丘陵分布广泛,地质灾害频发,其中滑坡灾害是最主要的地质灾害之一,而在有滑坡隐患的山体中埋置抗滑桩是主要工程防治手段之一。大型滑坡治理中,因单排桩抵抗侧向变形刚度小,对锚固地层的锚固性要求较高,往往不能达到控制滑坡土体下滑的目的。因此为满足工程需要,近几年国内在单排桩基础上发展起来的h型抗滑桩支护结构,发挥了空间组合桩的整体刚度和空间效应,并且与桩间土协同工作,共同达到稳定坡体、控制变形的目的,在大型滑坡治理中具有十分显著的优势 [1] 。

h型抗滑桩结构与土体间的相互作用十分复杂,国外鲜有相关的研究,国内科研技术人员进行了一些探索。肖世国等 [2] 分析了h型桩抗滑结构的受力机理,用平面刚架模型分析滑面以上结构内力,但桩间岩土体的作用只考虑对前桩的影响,并取为静止弹性压力;周翠英等 [3] 将前后桩及中间连系梁和桩间土视为一个整体,前排桩和后排桩受到的土的抗力简化为弹性支撑,提出了桩间土对前排桩的作用模式和作用力的计算分析模型;申永江等 [4] 假设桩间土体为弹塑性材料,提出一种弹塑性计算模型,根据结构力学,土的本构关系建立了一种计算前后桩内力的计算方法。以上理论模型都有不同的假设和侧重点,因此至今没有一个统一标准的设计计算方法。

因此一些研究人员通过室内物理模型实验的方法对h型抗滑桩进行进一步的研究,王羽、柴贺军等 [5] 用混凝土作为滑床材料,制作了钢筋混凝土h型抗滑桩结构,对其直接施加推力,研究不同荷载分布下h型抗滑桩受力和变形分布,但只是针对h型抗滑桩结构,没有考虑土体影响;欧孝夺 [6] 、崔伟 [7] 采用不锈钢方管桩,对一种土体,研究不同排距、横梁的h型桩受力作用下桩身弯矩及变形规律,但实验工况较少,变量较多,不能说明桩间距的影响;欧明喜等 [8] 为研究滑坡推力的分布形式,设计研究了不同排距和不同锚固深度的h型桩受到的土体压力分布,但只是针对一种土体,没能说明土体性质对h型抗滑桩系统的影响。

总体看来,h型抗滑桩结构在滑坡治理中的计算研究资料较少,不同分析模型说法不一,但是由于模型试验研究耗时费力,至今没有系统的室内模型实验。因此,本文针对h型抗滑桩系统模型试验研究资料不足的问题,自主设计完成了一系列模型试验工况,得到分级荷载下不同土体和前后桩间距的桩顶位移情况,并与前人的研究结果进行了对比,可以为h型抗滑桩的研究设计提供参考。

2. 室内物理模型实验

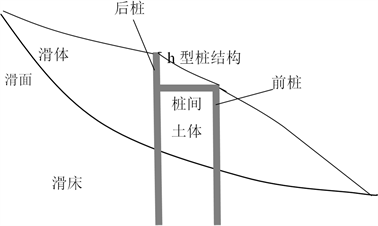

参考已有研究,并结合工程现场工程地质特征、土体参数等,选取相似材料进行室内物理模型试验研究。抗滑桩的桩顶位移不只是分析抗滑桩变形破坏的重要条件,也是衡量抗滑桩的加固效果的评判标准 [9] [10] ,因此试验将通过测得在一定推力下不同土体性质、不同桩间距下后桩桩顶位移的大小,研究h型抗滑桩的抗滑作用和效果。h型抗滑桩的受力机理比较复杂,肖世国 [2] ,张永杰 [11] 等对h型抗滑桩受荷承载特点进行了分析:在h型抗滑桩结构中,滑坡推力首先作用于后排桩上,再通过横梁及桩间土体传递到前桩上,前桩前侧的坡体阻止结构变形而抵抗一部分滑坡推力。影响h型抗滑桩受力性能的主要因素包括横梁刚度、桩间距、锚固深度、土体性能等。h型抗滑桩截面形式如图1所示。

根据周金成等 [12] 对h型抗滑桩横梁刚度的分析,认为横梁刚度在0.5 EI~3 EI (EI为桩身抗弯刚度)变化时在滑坡推力一定的条件下对桩身的弯矩以及桩顶的最大位移影响不大;锚固深度与滑动面以下的地层稳定型以及滑坡推力的大小密切相关,具体工程中根据现场勘查条件测定。张泽坤等 [13] 提出锚固深度可取H/2,马青力等 [14] 建议H/3,在此基础上,本实验取锚固深度为H/2.5,并锚固于混凝土模拟的基岩中。

前后桩间距的改变也会引起前后桩之间土体压力传递介质即桩间土的宽度发生改变,而不同的桩间土体宽度又会影响土压力的传递路径。大多文献中,例如欧明喜 [8] ,欧孝夺 [6] 等通过对前后桩间距的研究,都认为前后桩间距的取值对于h型抗滑桩结构的抗滑性能有很大的影响;而土体性质的不同不但直接土体本身的抵抗滑坡推力的能力,而且影响桩土之间的相互作用,从而对h型抗滑桩系统的产生影响,但目前为止很少有关于土体性质对h型抗滑桩抗滑效果的讨论。现行的关于h型抗滑桩的物理模型实验还较少,而且没有完成针对不同桩间距、不同土体性质下的一系列实验。

由此在前人的基础上,本文将选取两种土样,在五种桩间距下通过1:50的h型桩模型试验来探究h型抗滑桩的受力和变形性能,以弥补目前对h型桩试验方面的缺失。具体研究目的如下:

1) 对比不同前后桩间距下h型桩受力变形特点;

2) 对比不同土体对h型桩抗滑性能影响。

2.1. 模型试验的材料特性与设计

1) 土样

填土材料来自工程现场的滑坡黏土,经过烘干碾碎过筛,得到粒径小于2 mm的土,配成含水率13%的土样。为了进一步说明土体差异性对实验结果的影响,在土样2中加入了30%河沙,土样物理力学参数如表1所示。

2) 桩结构

考虑到h型桩体刚度较大,结构形式较复杂,为减少桩身材料的样品差异性,设计采用不锈钢空心圆截面钢管作为桩身材料,以1:50比例通过焊接制成h型结构桩体。模型试验桩的后桩、前桩和横梁截面外径38 mm,壁厚1 mm,后桩长700 mm,前桩长520 mm,横梁长度根据桩间距的设置取值。

Figure 1. Cross-section sketch of h-type anti-slide pile

图1. h型抗滑桩横断面示意图

室内物理模型试验工况如表2所示。

3) 模型箱

实验模型箱尺寸为1 m × 0.5 m × 0.9 m (长 × 宽 × 高),箱体用3 mm厚钢板焊接,四周加角钢焊接固定,以减小模型箱变形的影响。模型箱内下部用水泥砂浆模拟滑床稳定基岩,上部为滑动土体。考虑到滑动面以下稳固岩层相对变形较小,为了简化计算模型,假设h型桩结构下半部分锚固在稳定滑床上。由于h型抗滑桩系统所处的滑面长度比整个滑面长度小得多,简化为水平面并不失一般性。实验模型剖面图如图2所示。

2.2. 实验步骤

1) 将抗滑桩桩体用混凝土砂浆浇筑在制备好的模板中,养护2天后拆模,并放入养护箱中养护不少于7天,取出放入模型箱中固定在底部。

2) 为保证土体均匀性,每50 mm为一层分层填土。控制每层土体的容重为19 kN/m3,层与层之间进行表面粗糙处理,保证不同层之间良好的粘结和模型箱内土体的完整性。填土完成后静置模型试验箱,让土体内部应力自动平衡。

3) 在后桩桩顶位置固定百分表,测量桩顶的水平位移。

4) 通过千斤顶推动刚性垫板对土体施加水平分级荷载,加载完成后静置,待桩土充分作用,桩顶位移不再变化时记录百分表的读数。直至千斤顶压力达到预设压力,即刻停止试验。

5) 数据采集完后,卸载千斤顶的水平推力,取出填土和h型桩体。分别换不同前后桩间距h型桩结

Table 1. Physical-mechanical parameters of the sliding soil mass

表1. 滑动土体物理力学参数

Table 2. Working condition of model physical tests

表2. 模型试验工况

Figure 2. Illustration of indoor experiment of h-type anti-slide pile

图2. h型抗滑桩室内模型试验示意图

构和不同土样重复以上步骤进行下一组试验。

实验步骤流程如图3所示。

室内物理模型现场试验图如图4所示。

3. 模型试验结果分析

3.1. 土样1下前后桩间距影响分析

图5为土样1下不同前后桩间距后桩桩顶位移与各级推力关系。后桩桩顶位移与水平推力未呈线性变化,推力较小时后桩桩顶位移增长较缓,推力较大时桩顶位移增长较快。在水平推力逐渐增大时,不同桩间距下后桩桩顶位移的差别逐渐增大。在5 b (b为桩径)和6 b桩间距下,推力较大时桩顶位移增长速率具有逐渐平稳的趋势,桩土相互作用效果较好;3 b和8 b桩间距下,随着推力增大桩顶位移增长逐渐

Figure 3. Flow diagram of test procedures

图3. 实验步骤流程图

加剧,由于3 b桩间距下桩间土体较薄,8 b桩间距下因横梁较长,桩结构抗弯刚度较小,桩土之间距离过大,不能很好的发挥整体效应。

图6为土样1各级水平推力下后桩桩顶位移与桩间距关系。在一定水平推力不同桩间距下,桩顶位移并不是单调变化的,3 b和8 b桩间距下桩顶位移较小,在4 b到6 b之间,5 b桩间距下桩顶位移较小。3 b和8 b下由于桩或土单独分担推力较多,推力较小时有更好的抗滑性能。随着推力的增大5 b桩间距的桩土共同作用效果优势显著。说明在5 b的前后桩间距下桩土协同作用效果明显,能够很好的抵抗滑坡推力;而桩间距太小或太大都不能很好的发挥桩土协同作用。

3.2. 土样2下前后桩间距影响分析

图7为土样2下不同前后桩间距后桩桩顶位移与各级推力关系。与土样1类似,后桩桩顶位移与水平推力的关系,并不是呈线性变化的,推力较小时后桩桩顶位移增长较缓,推力较大时桩顶位移增长较快。在4 b、5 b和6 b桩间距下,位移增长速率具有逐渐平稳的趋势;3 b桩间距下,虽然推力较小时,桩顶位移相对较小,但推力较大时,后桩桩顶位移急剧增大,呈现非稳定增长;8 b桩间距下随着推力增大,桩顶位移增长速率也有增大的趋势。与土样1对比,由于图样2是含沙30%的土体,土体抗剪能力较强,故3 b桩间距下受剪土体较薄,推力较大时相对土样1更易不稳定,8 b桩间距下,受剪土体较厚,相对土样1下能承受更大的推力。

图8为土样2各级水平推力下后桩桩顶位移与桩间距关系。在推力较小时,3 b和8 b桩间距下,后

Figure 5. Relationship of the displacement of rear pile top and horizontal thrust under different pile spacing of soil 1

图5. 土样1不同桩间距下后桩桩顶位移与水平推力关系

Figure 6. Relationship of the displacement of rear pile top and pile spacings under different horizontal thrust of soil 1

图6. 土样1不同水平推力下后桩桩顶位移与桩间距关系

Figure 7. Relationship of the displacement of rear pile top and horizontal thrust under different pile spacing of soil 2

图7. 土样2不同桩间距下实验数据后桩桩顶位移与水平推力关系

Figure 8. Relationship of the displacement of rear pile top and pile spacings under different horizontal thrust of soil 2

图8. 土样2不同水平推力下后桩桩顶位移与桩间距关系

Figure 9. Maximum displacement comparison of soil 1 and soil 2 of rear pile top under 14 MPa

图9. 土样1和土样2水平推力为14 MPa不同桩间距下后桩桩顶位移实验值的对比

桩顶位移较小。推力较大时,3 b桩间距下位移急剧增大,且明显高于其它桩间距位移;4 b到5 b桩间距下,桩顶位移也较小;6 b桩间距下,桩顶位移较大。前后桩间距较小时,桩间土抗剪作用较小,推力较大时,推力主要由桩体承担,桩顶位移较大;前后桩间距较大时,桩间土体抗剪能力较强,桩顶位移也较小;4 b到5 b桩间距时,桩间土和桩体协同作用效果较好,桩顶位移也较小。

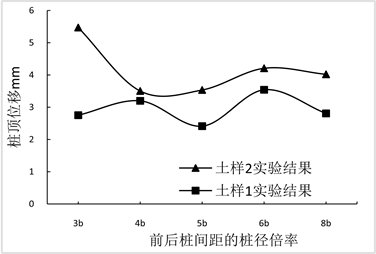

3.3. 土样1与土样2不同桩间距下后桩桩顶位移分析

图9为土样1和土样2水平推力为14 MPa不同桩间距下后桩桩顶位移实验值的对比。同等推力下土样2的后桩桩顶位移小于土样1的,且两种土样同等条件下都存在相对较优的前后桩间距。土样1下桩间距为5 b时后桩桩顶位移较小,土样2下桩间距为4b与5b之间时后桩桩顶位移较小,与欧明喜 [8] 通过FLAC3D数值计算得到的最优桩间距3 b~5 b,和周金成 [12] 通过PLAXIS2D数值计算得到的最优桩间距为3.5 b~5.5 b相吻合。说明随着土体抗剪强度的提高,h型抗滑桩的最优前后桩间距有变小的趋势,说明了更高的土体抗剪强度能使最优的桩土作用间距变小,而且相对抗剪强度小的土体,较优桩间距的范围也变得更大。

4. 结论

本文在土样一和土样二两种土体性质、五种不同前后桩间距下,完成10种工况h型抗滑桩模型试验,通过对实验结果的分析,得到如下结论:

1) 桩顶位移是评判h型抗滑桩抗滑性能的重要标准,实验结果表明,同种土体中,桩顶位移与前后桩间距并不是呈单调变化的,而是存在最优桩间距。土样1中5倍桩间距下,土样2中4~5倍桩间距下位移较小,h型抗滑桩的抗滑性能较好。

2) 实验结果表明,土体性质对h型抗滑桩抗滑性能影响较大。掺入30%河沙的土样2相对于没有河沙的土样1,由于其土体抗剪能力的提高,土体最优桩间距离变小,且较优前后桩间距的范围更大。