1. 引言

高空观测过程中经常会出现一些异常记录,明显违背空中气象要素变化规律,长期以来气象工作者对一些异常记录进行了各种分析探讨,希望找出原因,并从中获取有用的气象信息。许霞、陈存根就温度元件上水分的蒸发造成的异常记录进行了研究 [1],提出了当探空仪从高湿区进入低湿区时,温度元件会因表面水分蒸发带走潜热使温度测值低于环境温度,并且这种影响还比较严重。而探空记录中还存在其他各种形式的异常温度记录,本次我们讨论的是脉冲型异常增温记录,高空观测过程中,有时会出现较短时间内温度快速升高几度后又很快恢复正常的记录段,升温幅度可达3˚C~4˚C,甚至6˚C~7˚C。这种记录经常出现,我们不能简单地以仪器故障、元件变性、信号差等解释来一言蔽之 [2] [3] [4] 。我们详查了2014~2017年射阳站所有探空资料,出现具备此类明显特征的记录有120多份,最高增温幅度达7˚C以上(2016年12月05日19:00);记录出现的可以确定的环境最低温度为−26.3˚C,相应高度为7700 m [5] (2014年7月25日07:00);另外我们还发现一些疑似记录,环境温度可以低至−40˚C以下(2016年6月3日13:00),甚至−50˚C以下(2016年7月1日13:00)。我们对这种记录的成因进行了分析,希望找出原因,并为气象工作者提供一些有用的信息。

2. 问题记录实例及说明

图1 (本文图均为彩页)为

2014 年 8 月 17 日

13:00探空记录部分段原始记录,图左侧纵坐标为时间轴(注意时间轴与湿度线几乎重合,高空湿度经常低且稳定少变),代表意义为“分分:秒秒”,以高空观测探空仪施放瞬间为00 min 00 s开始计时,整份记录近80分钟,本图截取的是19 min至20 min 30 s记录;横坐标有三项:气压坐标(兰线)、温度坐标(红线)、湿度坐标(绿线);3条曲线分别为探空仪实测气压(兰)、温度(红)、湿度(绿)数据曲线。图2为该段记录放大10倍温度区记录图,由于是横向放大,因此图1被展宽10倍,记录中的气压、湿度曲线超出了图2能截取的范围,图2只截取了温度曲线区域(以下放大10倍图同理)。本段记录出现两个脉冲型异常增温段,第一个异常增温段始于放球后19 min 12 s,相应位置气压为454 hPa,相对湿度2%,温度从−11.0˚C上升至19 min 17 s的−8.5˚C,再下降至19 min 30 s趋于

Figure 1. The original figure of upper-air sounding records from 19 min to 20 min 30 sec at 13:00 on August 17, 2014

图1.

2014 年8 月17 日

13:00探空记录19 min~20 min 30 s原始图

Figure 2. The records figure of range of temperature from 19 min to 20 min 30 sec at 13:00 on August 17,2014 after being amplified 10 folds

图2.

2014 年8 月17 日

13:00探空记录19 min~20 min 30 s放大10倍温度区记录图

正常,异常记录行经距离约100 m。第二个异常增温段始于放球后19 min 59 s,相应位置气压为439 hPa,相对湿度2%,温度从−12.6˚C上升至−11.4˚C,再下降至20 min 12 s趋于正常,行经距离约70 m,两段记录持续时间均为10多秒。该类记录的出现和状态特征呈现出相当的规律性,产生这种记录必定有其合理的原因。

3. 成因分析

3.1. 成因分析

我们对4年里120余份记录进行统计分析,发现类似记录全部出现在温度低于0˚C区域,以低于−10˚C居多,占74%,见表1。该120多份记录中,17份记录空中总云量为10−,其余均为10,也就是说这种记录都产生于阴雨天。

我们通过分析最终认为这是因为空中过冷却水滴沾附上温度元件后迅速凝结成冰,并释放凝结潜热加热温度元件造成了温度测值的脉冲增温异常现象 [6] [7] 。虽然还可能存在其他原因,但过冷却水滴沾附凝结应该是主要原因。因为低温,所以沾在温度元件上的冻结成冰的水分蒸发缓慢,未导致水分升华过程中降温段明显的温度偏低测值产生 [1] 。一个普通的经验可以说明这现象:冬季温度低于0˚C地区使用阿斯曼通风干湿表进行过湿度测量的气象观测员都知道:湿球温度低于0˚C时湿球球部经常不结冰,甚至湿球温度低至−4˚C~−5˚C时也存在不结冰现象,而当我们用小铁丝之类物件触碰湿球球部判断是否结冰时有时湿球温度会一下升到0˚C,有经验的老观测员立即知道原来球部没结冰,现在结冰了,因为铁丝触碰已经结冰的球部不会导致温度突变,未结冰的碰了以后没结冰则温度也基本不变。阿斯曼温度表球部体积远远大于探空仪温度感应元件,因此过冷却水滴结冰导致探空仪温度测值上升几度是可能的。这是过冷却水滴沾上温度元件发生的特殊情况,如果不是过冷却水滴,是冰晶或者是温度高于0˚C的水,那么当它们沾上温度元件时就不会发生凝结放热升温现象,相反地由于这些水分要蒸发,会导致出现温度测值偏低过程 [1] 。

3.2. 其它理由剖析

是否可能还存在其他原因会形成本类型脉冲增温记录呢?我们也考虑了其他各种可能原因并进行了分析,但最终都被否定。

1) 不会是空中存在类似图1记录中的脉冲增温大气结构区域。因为这样的区域在高空难以存在,几十米的高度范围内温度下降几度不符合大气层结结构原理。

2) 不会是上升热气流影响造成 [8] 。探空仪进入热气流中元件测值会受到影响,但探空仪升速通常每秒只有6~7 m,有些强烈的上升气流升速可达每秒几十米,就目前GTS1型探空仪的探测精度而言,如果仪器进入上升气流,探空仪升速会发生变化,气压曲线会变形,实际情况是绝大部分记录升速基本不变。另外,射阳局地不稳定对流性天气多发生在下午,而脉冲型增温记录早晚都有,从探空仪施放瞬间地面气象要素记录看,发生脉冲型增温120余份记录只有4次出现Cb云,其它以As、Fn、Sc、Ns等云为主 [9],因此即使上升气流有可能形成类似脉冲增温记录,也不是主要原因。

3) 也不会是气球、绳索上的水分掉落在温度元件上造成。因为过冷却水遇到物体易冻结,低温下绳索、球皮等物体上只存在冰晶之类水分,掉落凑巧碰上温度元件不会产生凝结增温。

Table 1. The statistical table of temperature range in the area where the super-cooled water droplets appearing and ending in upper-air sounding records from 2014 to 2017 in Sheyang

表1. 射阳2014~2017年高空气象观测记录中过冷却水滴出现和终止区域温度范围统计表

由上述分析可见,考虑各种因素,过冷却水滴碰上温度元件凝结增温造成脉冲型增温记录的解释是最合理的。

4. 几种典型实例

4.1. 双过冷却水滴重复影响型

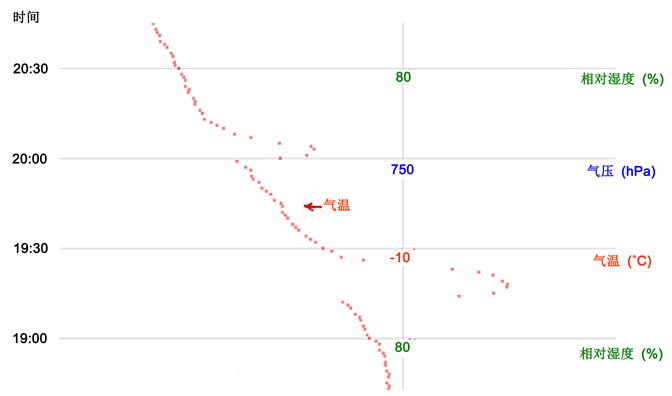

图3为

2017 年 9 月 30 日

19:00探空记录18 min 30 s~20 min段放大10倍温度区记录图,该记录段出现了4次过冷却水滴影响过程,18 min 58 s至19 min 14 s为第一个水滴影响,19 min 25 s至19 min 35 s为第二个水滴影响,19 min 35 s仪器温度尚未恢复正常,又受到第三个水滴影响,这第三个水滴影响相对于第一、第二个水滴要小一些,影响大小不一有各种原因,见6(5)分析。

4.2. 凝结与蒸发同时影响型

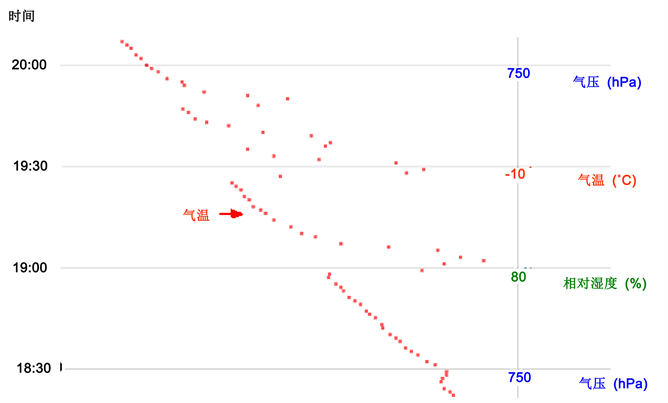

图4为

2016 年 12 月 05 日

19:00探空记录08 min~10 min 30 s段放大10倍温度区记录图,记录从08 min 45 s到09 min 43 s段分析均为异常记录,仪器沾上过冷却水滴凝结放热升温的同时,水分发生蒸发带走热量产生降温效应,由于凝结速度远大于蒸发速度,形成了08 min 45 s到08 min 51 s记录段,温度由−9.6˚C上升至−2.4˚C,之后周边环境和水分蒸发影响起主要作用。受蒸发影响,仪器温度降至环境温度时并未停止,而是继续降到09 min 27 s的−12.4˚C,再升温至环境温度趋向正常。其中相关理由见许霞论文 [1] 。

4.3. 相对“高温区”过冷却水滴影响型

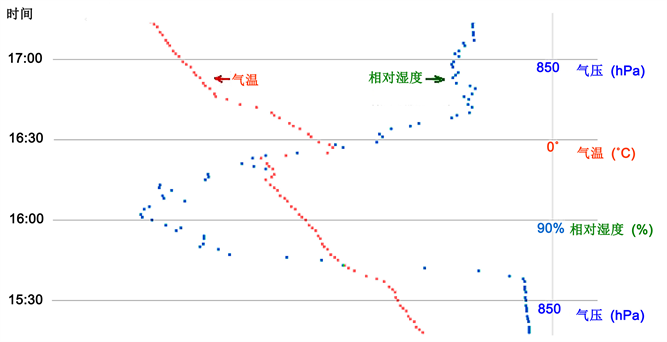

我们分析资料时发现,这类脉冲型增温记录在不同温度区形成的特征有一定的区别,相对低温区特别是−10˚C~−20˚C温度层之间及附近区域形成脉冲型增温时一般变化快幅度大,显得比较突兀。如图2、图3、图4;接近0˚C层区域脉冲增温趋势要缓慢些,增温幅度也相对要小一点,如图5、图6所示2014

Figure 3. The records figure of range of temperature from 18 min 30 sec to 20 min at 19:00 on September 30, 2017 after being amplified 10 folds

图3.

2017 年9 月30 日

19:00探空记录18 min 30 s~20 min放大10倍温度区记录图

Figure 4. The records figure of range of temperature from 08 min to 10 min 30 sec at 19:00 on December 5, 2016 after being amplified 10 folds

图4.

2016 年12 月05 日

19:00探空记录08 min 00 s~10 min 30 s放大10倍温度区记录图

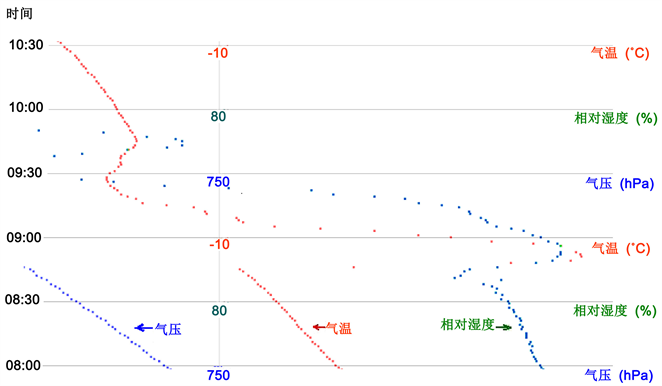

Figure 5. The records figure of range of temperature from 05 min to 06 min 30 sec at 07:00 on March 4, 2014 after being amplified 10 folds

图5.

2014 年3 月4 日

07:00探空记录05 min~06 min 30 s放大10倍温度区记录图

年3月4日07:00探空记录05 min~06 min 30 s段、

2016 年 7 月 10 日

19:00探空记录15 min 30 s~17 min段两份放大10倍温度区记录图。在温度低于−20多度区域,随着环境温度的降低,该现象变得不明显。

图5记录出现两个小增温段,第一段从05 min 19 s到05 min 27 s,温度从−3.1˚C升至−2.8˚C再恢复正常,第二段从06 min 02 s到06 min 13 s,温度从−4.3˚C升至−3.7˚C再恢复正常。图6记录从16 min 23 s到16 min 46 s,温度从−4.8˚C升至−3.6˚C再恢复正常。图5、图6记录温度变化相对缓慢,有时还不易

Figure 6. The records figure of range of temperature from 15 min 30 sec to 17 min at 19:00 on July 10, 2016 after being amplified 10 folds

图6.

2016 年7 月10 日

19:00探空记录15 min 30 s~17 min放大10倍温度区记录图

发觉,被当作正常记录保留。导致这种区别也能理解:低温区过冷却水滴冻结速度快,有可能是瞬间的事,释放的凝结潜热来不及消散,绝大部分用于温度元件增温,于是形成了陡峭型脉冲增温记录。相反相对高温区域由于过冷却水滴结冰慢甚至不容易结冰,在环境温度和蒸发潜热的影响下,增温速度慢,增温幅度也随之减小,于是形成了图5、图6记录。同样来自阿斯曼干湿球温度表的使用经验,湿球温度在−2˚C~−3˚C时是很难结冰的。

4.4. 疑似−40˚C以下过冷却水滴型

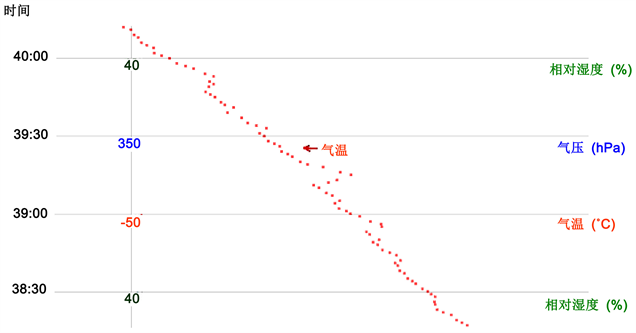

图7为

2015 年 6 月 25 日

13:00探空记录38 min 30 s~40 min段放大10倍温度区记录图,该记录疑似过冷却水滴出现在温度低于−40˚C区域,之所以说疑似,是因为这些记录具备过冷却水滴凝结的特征,但也和一些不明原因造成的温度波动记录相似,以至于不易分辨。我们整理4年记录取得的可以肯定的有过冷却水滴存在的环境最低温度是−26.3˚C,高度10,090 m (2014年7月25日07:00,记录时间28 min 26 s)。但是也有一些记录出现的疑似过冷却水滴温度可以低至−40˚C~−50˚C甚至更低,见图7中38 min 53 s到39 min 19 s段,似乎存在两次过冷却水滴凝结过程,环境温度范围−46.5˚C~−47.5˚C。过冷却水滴温度可以低至多少?在大气中可能出现的最大高度是多少?似乎没有明确的数据。当然我们找出的这些记录也是具备和其他脉冲增温记录类似天气条件的:满天云,或者正在下雨。我们还发现了环境温度−68.2˚C的疑似记录(射阳58150,2015年7月19日13:00,44 min 12 s,高度15,700 m)。对流云顶温度可以低于−60˚C,过冷却水滴可以存在于气温多低的空间有待探索。

5. 存在疑问

疑问1:我们整理4年记录取得的可以确定的过冷却水滴周边环境最低温度是−26.3˚C,但是也有一些疑似记录温度可能更低,这些记录不在少数。水滴究竟可以在温度多低的环境里不结冰?在大气中可能出现的最大高度是多少?有待探索。

疑问2:从射阳统计的记录看,温度低于−27˚C时脉冲增温现象已不太明显,但还是有许多不明原因的小脉冲增温产生,如果也是过冷却水滴影响引起的,为何环境温度低于−27˚C影响不明显了?是高空

Figure 7. The records figure of range of temperature from 38 min 30 sec to 40 min at 13:00 on June 25, 2015 after being amplified 10 folds

图7.

2015 年6 月25 日

13:00探空记录38 min 30 s~40 min放大10倍温度区记录图

过冷却水滴普遍小吗?是因为大水滴降落了留下了小水滴?

疑问3:相当一部分记录中脉冲型增温记录出现在相对湿度很低的环境中,

2014 年 9 月 12 日

19:00,相对湿度低至4%,

2014 年 10 月 31 日

19:00,相对湿度低至2%,在这样低湿度环境中过冷却水滴是如何形成的?是如何存在的?能存在多久?同样有待探索。

6. 获取的一些信息

由于脉冲型增温记录大都形状奇异比较突兀,所以虽然出现数量不少但在观测员整理记录时一般都被删除 [10] [11] [12],少量的如图5、图6类记录可能会因不易发现被保留下来,但对整体记录的准确性影响不大,这些记录也并非没有用处,进行认真分析可以提供给人们一些有用的信息。

1) 过冷却水滴主要存在于0˚C层以上至−20多度空间区域,射阳4年记录里能确定的过冷却水滴所处空间最低温度为−26.3˚C,低于−26.3˚C时已无明显的、能完全确定的过冷却水滴影响记录。

2) 从记录中增温幅度大小可以初步判断大过冷却水滴主要集中在−20˚C温度层以下高空区域,低于该温度的区域过冷却水滴体积相对较小。

3) 高空温度低于−40˚C甚至更低时也可能存在过冷却水滴。

4) 空中非常干燥的区域也有过冷却水滴存在,产生和生存机制待探讨。

5) 根据受影响记录的升温幅度可以大致判断过冷却水滴的几何尺寸。以温度增加4˚C为例进行测算:我们测得GTS1型探空仪温度元件质量大约0.034 g,参照陶瓷、石墨等器材假设其比热为800 J/(kg∙˚C),则温度元件产生4˚C增温需要热量为0.034 × 0.8 × 4 = 0.11 J,进一步推算需要0.00033 g水凝结释放潜热,0.00033 g水折合体积为一个半径约0.4 mm的圆水滴。当然这仅仅是理论,实际上水滴可能是碰在温度元件两端导致只有部分凝结潜热用于元件增温、运动的水滴与运动的温度元件相碰水滴会破碎导致只有部分水滴沾在元件上、过冷却水滴沾上温度元件凝结放热的同时水分会蒸发带走热量,这些因素均会导致水滴体积估算值偏小。

7. 结论与讨论

1) 高空观测记录中出现的脉冲型异常增温现象主要由过冷却水滴沾附温度元件冻结释放凝结潜热引起,大部分过冷却水滴存在于0˚C层以上至−20多度空间区域,低于该温度的区域过冷却水滴体积相对较小。

2) 高空温度低于−40˚C甚至更低时也可能存在过冷却水滴,空中非常干燥的区域也有过冷却水滴存在,产生和生存机制待探讨。

3) 根据脉冲型异常升温记录的升温幅度可以大致判断过冷却水滴的几何尺寸,可供空中过冷却水滴研究时参考。

4) 一些异常记录,特别是一些有规律的异常记录出现一般都有其原因,研究这些记录往往可以为我们提供一些有用的信息。

参考文献