1. 引言

浙江大学紫金港校区自2001年动工以来至今已过去16余年。时过境迁,作为一个开放式公共校园社区,求是园中暴露出了不少景观设计与空间使用上的不足。许多同学反映,紫金港校区内部分公共空间所存在的缺陷不仅影响了校园的整体观感与人性化程度,而且降低了同学们的学习效率和生活质量。

基于问题先行的设计导向,本文尝试提出对应的解决方案,以具体问题具体分析的方式,阐明设计理念并且希望可以引申思考和建议。

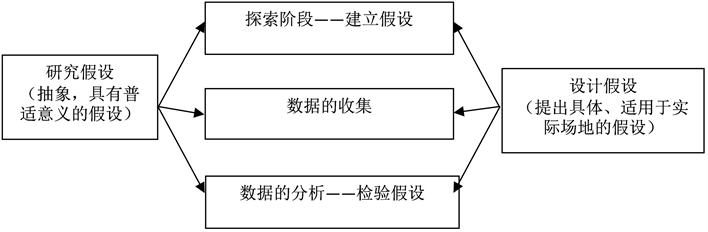

2. 研究对象和研究方法

首先,通过前期的资料搜集,了解现有关于大学校园空间改造的研究,并结合实际案例,加深理论储备。其次,通过问卷、访谈、观察这三种常用的实地调查方式,确定本方案的改造目标,发掘场地所特有的问题和机遇。秉承信度与效度兼顾的原则,对数据进行收集、分析和解读。最后,得到一系列切实可行、人性化的设计方案。

3. 研究对象筛选

为了提高设计效率和深度,本文选择三个具有代表性的公共空间作为主要的实践对象,分别为学生宿舍(白沙3舍)底层接待空间、东教学区组团景观场地、西教学区滨水大草坪(见表1)。从空间尺寸、开放性、使用人群等方面,可以将这三个对象总结为以下特征。

4. 设计方案呈现

4.1. 学生宿舍底层接待空间

4.1.1. 现状与问题分析

紫金港校区的宿舍楼组团集中布置于校园北部。宿舍楼平面布局普遍为内走廊双侧房间。因此,底层入口空间往往成为整幢建筑唯一较为开放、宽敞的公共空间。

以白沙3舍与白沙4舍为例,两幢宿舍均为条形单体,通过底层共用门厅相连。门厅对内作为主要入口,对外形成具有一定围合性的户外庭院(见图1)。三面落地窗给大厅带来了较好的采光,底层空间通透明亮。大厅东侧并排布置有两套沙发,供休息、接待来客、学习之需。该宿舍组团每幢7层,共计多达上千名学生,由此衍生出多样化的活动空间需求。

首先,作为学生共用的入口大厅,该处的功能定位高度杂糅。学生团体讨论、吹头发、刷夜学习、

Table 1. Differences between public spaces in Zijingang Campus

表1. 紫金港校区不同公共空间特征

Figure 1. The plan of Baisha dorm 3 and dorm 4

图1. 白沙3舍、4舍平面图

打电话以及来客休息等待等等。这些具有不确定时间性的行为之间互相干扰,造成大厅空间使用效率和舒适度低下。空间活动的多样性导致一定的冲突和矛盾。由此可见,这种行为的无序性来源于空间布置不合理。

其次,其高度的开放性无法满足学生们对一个相对有较少干扰的公共交往空间的需求。现有的沙发正对入口大门,人的行为活动一览无余。这对于生活空间的使用,存在一定的不方便性。

最后,出于方便管理等原因,两宿舍楼之间的绿地组团可达性和使用率较差。

4.1.2. 设计意图

随着国家经济高度发展和综合国力的不断提升,加上科教兴国战略的要求,我国高校的发展进程不断推进。受时代发展,科技进步和学习方式演变的影响,现代学生将对学校生活、学习环境产生更多功能性需求。这要求高校建设不仅能为学生的学习过程提供高质量的教学实践环境,同时也要满足学生生活中的多层次交往需要。

宿舍是学校校园建筑中极为重要的组成部分,是学生使用最频繁的场所。那么在保证学生学习、休息的基础上,如何为他们营造一个具备多层次交往功能的空间,为他们创造更多交流的机会,成为现代宿舍建设和改造的新方向 [1] 。

宿舍入口大厅是一个位于外界开放空间和内部私密空间之间的过渡,是构建多层次交往空间的一个重要切入点 [2] 。对白沙3、4舍底层空间的改建旨在发挥场地原有优势,削减弱势,为学生和来客创造一个集讨论交流、思考学习和休息等候等功能为一体的多层次交往空间。

4.1.3. 方案呈现

实地调研发现,该宿舍入口大厅伸入东侧庭院的区域约为4 * 7 m的矩形,从地面至吊顶的高度为4.2 m。为了提升该空间的竖向利用率,本方案意图在原有空间内置入一个钢、木结构为主的跃层结构,为学生创造一个较为私密,又具有景观优势的学习及讨论交流空间(见图2)。

Figure 2. The reformed plan of Baisha dorm 3 and dorm 4

图2. 改造后平面图

该空间利用一个完整的钢主体结构在竖向高度上的变化,结合不同高度的家具如座椅、桌面等,为同学们提供一个自由度较高,充满趣味性的空间。一层主要为来客接待休息区,有整套面向庭院的沙发,让人们在休息时面向较好的景观。跃层的楼梯下设展示及储藏空间,用来摆放一些供大家取阅的杂志期刊,以及一些公用物品如吹风机等,这样不仅能改善楼梯立面效果,还能提高对空间的利用(见图3)。

大厅入口右侧区域增设一些轻便可移动的坐具,可根据需要自由拼合,用于同学们临时的讨论交流。靠墙增设照片墙,用于同学们传递心情,交流情感,增加寝室和谐、舒适的氛围。

4.2. 东教学区景观场地

4.2.1. 现状与问题分析

东教学区建筑密度较低,室外空间开敞明亮,是主要的学生上课场地之一。但在实际使用过程中,仍发现了不少问题:

1)如何协调行人与驻足人群的关系;

2)如何结合建筑与外部开放空间;

3)如何使开放空间具有活力;

4)如何兼具功能性与文化性。

4.2.2. 设计意图

从功能性角度出发,将较为规则的教学区室外空间设计为能为学生等群体提供适宜户外空间停留的,有效满足其课间活动、社会交往、答疑解难等需求的空间。因此首先在规划上重新划分空间及功能后,在局部采用“面”——空间树的面状铺陈、“线”——文化墙与景墙的线状引导、“点”——标志性创意景观雕塑亭相结合的形式。

1) 总体布局分析

整体规划层面对空间功能重新规划,以点线面三维度设计:

面——空间树的面状铺陈。由于空间的规则性,较大空间的空旷,采用空间树与座椅相结合的形式,既能有效改善空间,减少大而不当的空间的存在,又能提供良好的遮阴等效果。在功能上高大乔木作为自然景观对建筑的柔化,另一方面将大空间有效切割作为学生课间吃饭、社交、探讨问题的小空间。

线——文化墙与景墙的线状引导。加强教学楼间空间的视觉导向性,既能引导人流向滨水空间,又能够本身作为刻板规则空间的活跃剂,提供一处群体交流及思维碰撞的空间。

点——标志性创意景观雕塑亭。毗邻主干道,作为视觉焦点的存在便于提升整体空间的辨识度。由于东区教学区本身建筑形式相似而难以辨识,故增设地标构筑物能够辅助同学们辨识教学楼。同时互动性景观雕塑亭提供了避雨、室外活动、休息等多种功能。

2) 景观交通分析

将地下车库入口改到毗邻道路侧。曾经的地下车库入口在跨越中区文化长廊的另一侧,既有平面上的空间深度又有纵向空间的高差作为障碍,极其影响便利性。而将地下车库入口改到毗邻道路侧,既能有效便利同学们存放车辆,又能人车分流,将空间步行者的危险性降低,进而更加增强空间的步行者及停驻性群体的数目。同时加入景墙等视觉空间引导,更加充分地利用滨水空间。

3) 方案呈现

在西侧沿湖区域曾作为非机动车停靠点,既缺乏秩序又是对湖滨景观的浪费,因此作为改造中心之一,加强其交通可达性及景观吸引力,并对地下车库的可达性及路网重新规划,引导同学们地下停车。

在教学楼之间较为规则封闭的空间,加强植物对空间的柔化与自然的吸引力,同时加入较为跳跃色彩的景墙作为空间流向引导与吸引点。景墙立面采用可擦写的黑板设计,既能为同学们文化创作提供空间,同时也可以为同学们交流讨论问题提供一个便捷的展示平台。

沿路教学区的开放空间由于其人流密集而嘈杂故设计标志性可参与型景观雕塑亭,既能作为道路景观及地标性小品,又能作为互动性构筑物供游客短暂停留及娱乐。在大的规划层面,此景观雕塑作为东区教学区较为独特的构筑物,起到区分空间,使空间个性化的作用(见图4红色位置)。

结合校园教育为主的思想寓意内核,将景观雕塑的寓意与功能性相结合,提出“壳”的概念构思(见图5)。“蜗牛壳”的概念在寓意上,既体现了蜗牛锲而不舍踏实努力向上爬的精神,又可代表校园作为同学们的“壳,可以成为保护同学们的屏障与避风港,并孕育出有力量的生命的寓意。同时,雕塑本身由于“壳”的流线螺旋形几何形态,在末段形成了类似“风帆”的形式,暗示同学们在知识的海洋中扬帆。

在功能上,此雕塑具有活跃空间、提供栖息处两方面功能。其一,雕塑本身螺旋几何形态,在尺度上经历了一个由小变大的过程;小的一侧高度约30~50 cm,适宜人们坐在其上,形成露天的休憩空间;大的一侧高度约2~3 m,适宜人们在其荫蔽下活动,提供了一个有围合感的可以遮阳避雨的休憩空间。整体讲,将景观雕塑的互动性与趣味性提升,有利于人与景观及自然的互动,进而加深人对空间的理解与利用,起到活跃空间的作用。

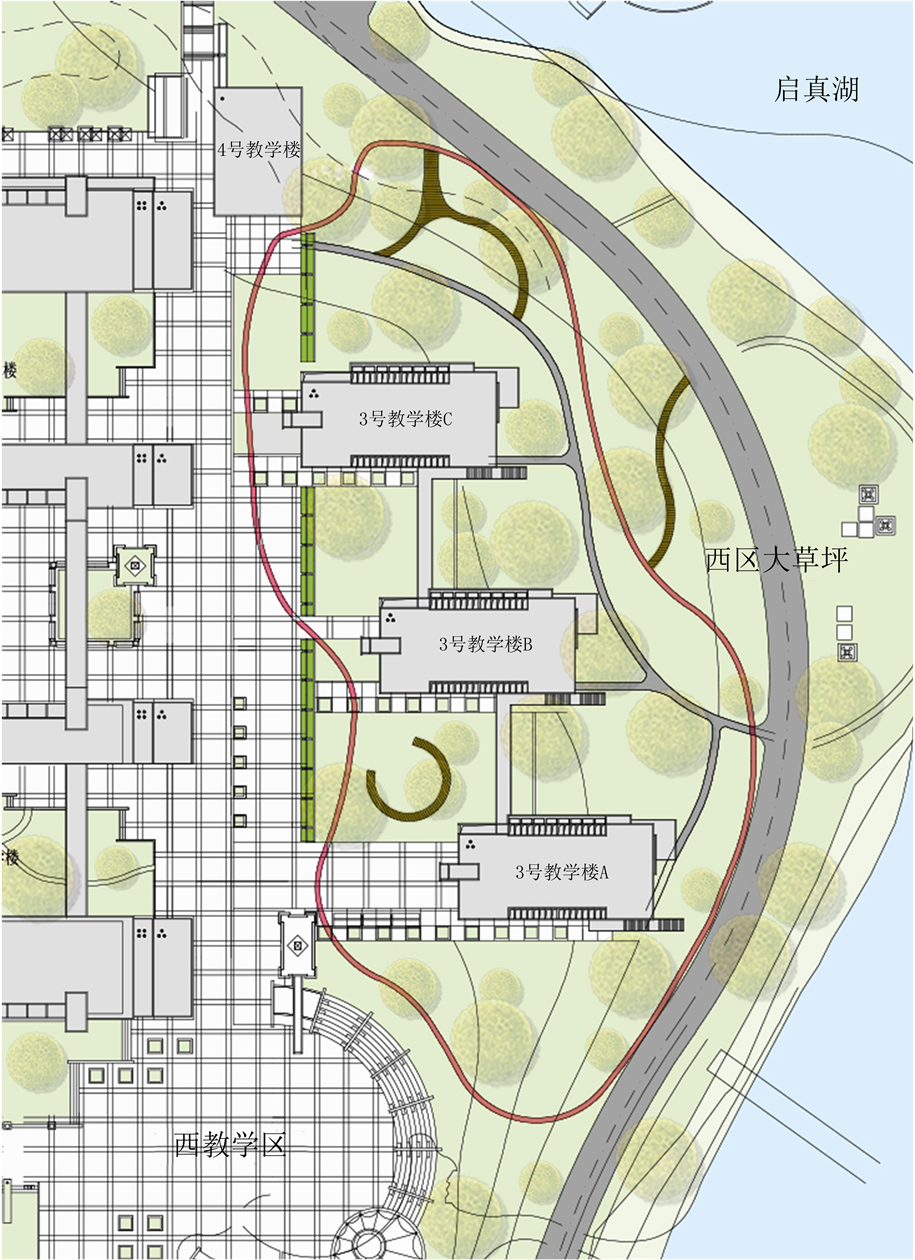

4.3. 西教学区附近滨水大草坪

4.3.1. 设计意图

该地段保留了西溪湿地部分原生植物,西接教学楼,东面毗邻启真湖,与极具地标性的行政大楼隔岸相望。秀丽风光、开阔视野和书卷氛围吸引了校内外大量人员来此观赏、游玩和露营。

然而,现实中大草坪仍处于较原始的、自发的状态,没有过多的人为构件和设施的参与,导致了该空间未被充分激活。存在的重点问题有:

1)游客缺少固定的休息、整理空间,且随身物品如帐篷、自行车等无序堆放,导致一定程度的视觉杂乱感。

2)大草坪与西教学区仅通过偏僻隐蔽的小路联系,缺少环境与建筑之间的有机结合,使双方的可达性减弱。

3)自然景观构成缺少一定的视觉中心,未进一步构成校园的标志性景观点。

Figure 4. Master plan of east teaching area

图4. 东教学区总平面图

Figure 6. Reformed west teaching area

图6. 改造后西教学区平面图

4.3.2. 设计意图

现代大学校园不仅仅承担着教书育人的作用,同时也被赋予了愈来愈多的社会责任和城市职能。从大草坪上游人如织的盛况可知,这一片区域从最初的自然景观,正在逐步演化出人民公园的角色,成了游客风景点。因此,如何在满足社会对活动空间的需求的同时不对高校正常教学造成干扰,是设计的主要关注点。

4.3.3. 方案呈现

为了保持西区大草坪的整体自然风貌不受过多的影响,本方案弱化了景观设计中对于视觉体验的要求,同时避免过多新建设施对原本自然风貌产生破坏。此外,从安全性、持久性和经济合理性角度考虑,确定以健康生态理念。所以通过尽可能保留现有树木,将景观构件融入自然中。

设计方案着眼于西区大草坪周围最缺乏活力的三幢教学楼组团。一方面,其为郁郁葱葱的树木所包围,空间潮湿幽暗,缺乏充足的阳光和活动场地,公共空间处于较消极的状态;另一方面,该区域作为沟通西教学区和西区大草坪的过渡空间 [3],尚未发挥更多潜在的功能,例如为游客提供必要的卫生间、休息点和商店等服务性设施。

通过实地场地勘察和流线分析,在该场地的外围设计了一条曲线柔和,总长超过400米的红色跑道。并且,结合实际高低起伏的微地形,延伸出一组木质构件,作为人们停留、休息和谈话的倚靠点。通过对林下空间的利用,奔跑者既可以领略启真湖沿湖的一路风景,又可以体验到在林间穿梭的神秘感,以及运动带来的舒畅快感(见图6)。

5. 结语

随着社会的进步,城市形态的演进以及人们生活方式和价值观的改变,大学校园不仅仅是满足学生学习生活需求的场所,校园的公共空间也不应只是大家共同使用的附属空间。我们需要深入观察校园中不同人群的空间需求,挖掘公共空间的潜在可能性,为大学校园里的参与者提供更加舒适、人性化的空间环境。