1. 引言

土壤团聚体作为土壤结构的基本组成单元和重要参数 [1] ,是由土粒胶结成粒状和小团块状、大体成球状的土团,其质量和数量不仅影响土壤的孔隙度、通气透水性、保土抗蚀性等物理性质,也影响土壤碳、氮循环以及养分积蓄与释放等化学性质 [2] [3] [4] ,其稳定性是反映土壤结构状况的重要指标之一 [5] ,而导致土壤中团聚体破碎的主要因素是水分,因此,对土壤团聚体稳定性的研究主要是指对土壤中水稳定性团聚体的研究 [6] 。

对土壤团聚体稳定性的研究,近年来一些学者主要采用结构体平均质量直径(MWD)、几何平均直径(GMD),分形维数(D)来进行评价 [7] [8] ,但单一指标包涵的信息非常有限,很难真正区分和判别各类土壤团聚体性状与特征,很难以结构体为指标确切表征土壤肥力性状与实质 [9] 。土壤团聚体分形维数与平均质量直径、几何平均直径关系密切,将3种评价指标相结合进行评价,在反映土壤团聚体质量方面具有更高的灵敏性和准确性。因此,研究橡胶林土壤水稳性团聚体分布及稳定性特征,有助于了解土壤结构的变化趋势,有助于更好的提高土壤质量。

近年来,西双版纳地区大面积种植橡胶林,并呈现逐年递增的趋势,从1990年的12.76万hm2到2014年的37.67万hm2 [10] ,橡胶林种植面积增长了近两倍。更为严重的是,自然保护区内的橡胶林种植面积也在逐年增加,2014年更是达到1.03万hm2,这说明橡胶林的发展已经对自然保护区内原始森林构成威胁,导致原始林被逐渐破坏,随之而来的是生态环境日益恶化,土壤肥力下降,水土流失等问题日益严重。

以往研究多注重于不同森林类型或不同土地利用方式下土壤团聚体研究 [11] [12] [13] [14] ,但往往忽略海拔梯度对其影响,而对于橡胶林则侧重在时间或空间等单一维度上团聚体稳定性的研究 [15] [16] [17] ,对于海拔梯度下橡胶林以及原始林转变为橡胶林之后土壤团聚体稳定性的时空变化特征研究目前鲜有报道。因此,本研究以西双版纳不同林龄及不同海拔橡胶林为研究对象,从时间和空间维度综合探讨橡胶林土壤水稳性团聚体变化特征,为西双版纳地区橡胶林水土保持与生态恢复提供科学依据。

2. 研究区概况

研究区位于云南省西双版纳傣族自治州,其地处云南省最南端,北纬21˚08′~22˚36′,东经99˚56′~101˚50′,地貌多为中低山和丘陵区,海拔800~1300 m的低山区,占西双版纳总面积的65.3%,构成西双版纳地貌格局的主体,其次为海拔500~800 m的低丘区域和1300~2500 m的中山区,山间盆地与河谷区只占西双版纳总面积的4.7%。西双版纳季节分配较均匀,长夏无冬,气温年较差不大,日较差则较大,年平均气温在18℃~22℃之间,但干湿季分明,年降水量在1193.7~2491.5 mm,雨季(5~10月)降水占年总量的82%~85%,干季(11月~次年4月)降水占年总量的15%~18%。西双版纳的土壤类型主要有赤红壤、红壤、砖红壤、黄壤、黄棕壤及紫色土。橡胶林地土壤类型主要为砖红壤,多为花岗岩母质风化所形成,土层厚度约100 cm,pH 4.41~4.90,其分布在海拔800米~1500米的低山地带或中低山盆地丘陵区,面积116.9万hm2,占全州土地总面积的59.3%,是州内面积最大的土壤类型,主要分布在易武、象明、瑶区等地;红壤分布在海拔1500米~2000米的山地,共16.4万hm2,占全州土地总面积的8.3%,主要分布在勐宋、易武、象明、瑶区、勐仑等地。研究区域基本情况详见图1和表1。

3. 研究方法

3.1. 样品采集

根据实地调查,在其境内的景洪市、勐腊县、勐海县,选择橡胶林、原始林代表性样地30个(各林龄及海拔橡胶林均选取3个样地,原始林选取6个样地),每个样地挖取3个深度为45 cm的土壤剖面,按0~15 cm、15~30 cm、30~45 cm土层进行采样,共计270个土壤样品,用自封袋装散土带回实验室进行土壤团聚体实验,采样时尽量避免挤压以保持土壤结构的完整性。在550~1050 m海拔范围内,按100 m为梯度进行采样(样点均选择在15a生橡胶林中,其正值橡胶高产期,种植面积最广,具有代表性),同时,在海拔650 m处分别采集5a,15a,25a橡胶林(同一地点)和原始林土样,每个样点采样数量及采样方法同上(5a以上橡胶人工林主要分布于海拔600~900 m,而650 m是勐腊县境内分布最多的高度,橡胶林种植面积也最广,具有典型性。采样地点的选择要尽量保证林龄、坡度、坡向、地表覆盖、土壤类型的一致性,尽量减少干扰因素的存在)。样品带回实验室后,放于通风干燥处自然风干,过筛剔除其中砂石、根系等杂物,以备后续实验所用。

Figure 1. Distribution of sampling points in the study area

图1. 研究区域采样点分布图

Table 1. Basic conditions and characteristics of plots

表1. 样地基本情况及特征

3.2. 测定方法

土壤团聚体分离采用湿筛法。将风干土样沿自然结构掰成直径约1 cm的小块,取100 g土样置于套筛(孔径依次为2、0.25 mm)顶部,用振筛机上下振动5 min,然后将各级筛子上的样品分别称重,并计算各级干筛团聚体的百分含量。根据求得的各级团聚体的百分含量,将干筛分取的风干样品按比例分配成50 g倾入1000 mL沉降筒中,并用水湿润,浸泡时间为10 min,使其逐渐达到饱和水状态,再沿沉降筒壁住满水,并用橡皮塞塞住筒口,待筒中样品完全沉淀,再将沉降筒倒转,直至筒中样品再次全部沉到筒底,以此重复10次,最后将饱和土样转移至放置于水桶中的套筛(孔径依次为2、0.25 mm)顶部,将筛组在水中上下移动(提起时勿使样品露出水面)重复10次,然后将各级孔径筛子上的样品用水洗入铝盒内,烘干、称重,求得各级团聚体质量分数 [18] 。

3.3. 数据处理与分析

团聚体平均重量直径(MWD)、几何平均直径(GWD)采用以下公式:

(1)

(2)

公式中,

为某级团聚体平均直径,

为某级团聚体组分的干重。

分维数D采用公式:

(3)

公式中,

为粒径小于

的团聚体重量,

为测定团聚体总质量,

为团聚体的最大粒径,通过数据拟合,求得D。

数据处理和图表生成由Microsoft Excel 2010软件完成,数据统计分析由SPSS Statistics V21.0软件完成。采用单因素方差分析和最小显著差异法(LSD)来对不同数据组之间的差异进行分析。

4. 结果与分析

4.1. 不同林龄橡胶林土壤水稳性团聚体稳定性特征

4.1.1. 不同林龄橡胶林土壤水稳性团聚体含量特征

由表2可知,15a橡胶林在0~15 cm土层中粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量占主要部分,其含量占比超过46%,而5a、25a橡胶林在各土层中均为粒径2~0.25 mm和<0.25 mm的水稳性团聚体占主要部分,其含量占比均超过70%;不同林龄橡胶林中,粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量具体表现为15a > 25a > 5a。原始林各土层均以粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体为主,含量占比在46%以上,且随着粒径的减小,水稳性团聚体含量递减。总体上,粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量原始林 > 15a > 25a > 5a,且原始林含量远大于橡胶林;粒径 < 0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量5a > 25a > 15a > 原始林,且原始林远小于橡胶林,说明林龄对土壤大粒径和最小粒径团聚体影响较大。

Table 2. Distribution characteristics of soil water-stable aggregates in rubber forests and primary forests of different ages

表2. 不同林龄橡胶林、原始林土壤水稳性团聚体分布特征

不同林龄橡胶林以及原始林,随土层的加深,粒径 > 2 mm水稳性团聚体含量均表现出递减趋势,且除5a橡胶林变化趋势不明显外,其它林型均表现出从0~15 cm到15~30 cm土层明显差异,而15~30 cm到30~45 cm土层差异不明显;粒径2~0.25 mm水稳性团聚体含量则呈现递增趋势,变化趋势与粒径 > 2 mm团聚体相近;粒径 < 0.25 mm水稳性团聚体中,除15a橡胶林表现出递增趋势外,其它林型均呈现递减趋势,但其变化趋势均不明显,说明人为活动(如割胶、施肥、除草等)、林下植被覆盖度等对团聚体分布影响明显。

粒径 > 0.25 mm团聚体被称为土壤团粒结构体,该粒径的水稳性团聚体是土壤中最稳定的结构体,其数量与土壤的抗蚀能力正相关 [19] [20] 。在不同林型及不同土层深度上,>0.25 mm水稳性团聚体含量均占主要部分,占比均超过50%,尤其原始林,其占比在90%以上,0~15 cm和15~30 cm土层上表现为原始林 > 15a > 25a > 5a,30~45 cm土层上表现为原始林 > 25a > 15a > 5a。说明原始林相较于橡胶林,其土壤稳定性更好,抗蚀能力更强,而在不同林龄橡胶林中,土壤结构稳定性则表现为15a > 25a > 5a。

4.1.2. 土壤水稳性团聚体MWD和GMD分析

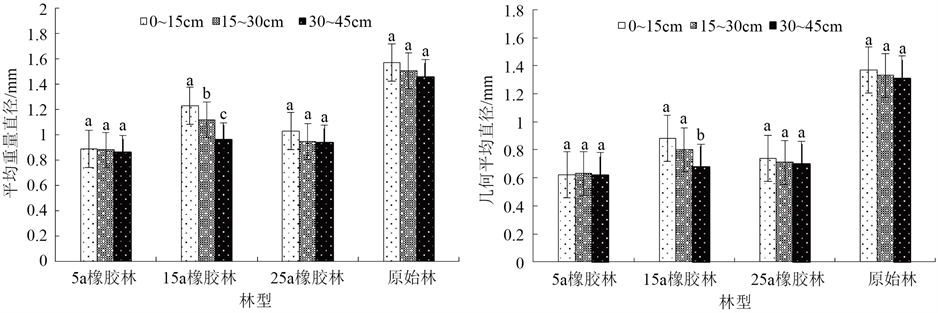

为了更全面准确地反映土壤结构稳定性,以平均重量直径(Mean weight diameter, MWD)、几何平均直径(Geometric mean diameter, GMD)以及分形维数(D)值作为衡量指标进行分析,MWD、GMD值越大,D值越小,则表明土壤团聚体的平均粒径团聚度越高,抗蚀性越强,稳定性越高 [21] 。如图2所示,土壤水稳性团聚体MWD和GMD值均表现出相同趋势。不同林龄橡胶林中,MWD和GMD值均表现为15a > 25a > 5a,说明15a橡胶林土壤稳定性要好于25a橡胶林,而25a橡胶林土壤稳定性要好于5a橡胶林,这可能是由于15a橡胶林正处于高产胶期,施肥最多,且胶农进行林下除草,从而导致土壤养分较高,而25a橡胶林濒临砍伐换代期,由于多年的割胶导致土壤养分流失严重,再加上无人看管,林下草被茂盛,分流养分,导致其土壤稳定性低于15a橡胶林,而5a橡胶林则是刚种植不久,种植橡胶树时对土层的破坏还没有恢复,再加上橡胶幼树根系不发达,导致土壤结构不稳定;原始林MWD和GMD值显著高于橡胶林,这说明原始林的土壤稳定性明显好于橡胶林,总体趋势为原始林 >15a > 25a > 5a,这可能是由于原始林内生态系统较为完善,植被覆盖度高,生物量大,土壤有机碳、全氮等养分元素含量较高,特别是有机碳,其是土壤团聚体形成的良好胶结剂,因此导致原始林土壤结构稳定性较高;5a、25a橡胶林以及原始林MWD和GMD值在不同土层间差异不显著(P > 0.05),说明其垂直稳定性较好,而15a橡胶林在不同土层间差异显著(P < 0.05),说明其垂直稳定性较差,这可能是由于15a橡胶林正处于高产胶期,割胶、除草、施肥等人为活动频繁,且伴随着割胶而来的土壤养分流失,导致土层之间土壤结构差异较大;随着土层的加深,不同林龄橡胶林及原始林土壤水稳性团聚体MWD和GMD值呈现递减趋势,说明表层土壤稳定性要高于下层土壤,这与不同粒径团聚体分布特征相一致。总体来说,林龄对橡胶林土壤水稳性团聚体分布影响较大,进而对土壤结构稳定性影响较大。

Figure 2. Average weight diameter and geometric mean diameter of soil water-stable aggregates in different forest ages and original forests

图2. 不同林龄橡胶林、原始林土壤水稳性团聚体平均重量直径和几何平均直径

4.1.3. 土壤水稳性团聚体分维特征分析

如图3所示,原始林土壤水稳性团聚体D值远小于橡胶林,而在橡胶林中,则是15a橡胶林土壤水稳性团聚体D值最小,总体趋势为原始林 < 15a < 25a < 5a,说明原始林土壤稳定性最高,而15a橡胶林则是橡胶林中土壤稳定性最高的,这与水稳性团聚体MWD和GMD分析结果一致;随着土层的加深,5a、25a橡胶林及原始林土壤水稳性团聚体D值均表现为递减趋势,但5a、25a橡胶林差异不明显(P > 0.05),说明其垂直土壤结构稳定性好;15a橡胶林随土层的加深表现出递增趋势,且差异明显(P < 0.05),说明其表层土壤结构好于下层,稳定性高,但垂直土壤结构稳定性较差。

4.2. 不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体稳定性特征

4.2.1. 不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体含量特征

由表3可知,不同海拔橡胶林在0~15 cm土层中,粒径 > 2 mm和<0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量占主要部分,而在15~30 cm和30~45 cm土层中,则是2~0.25 mm和<0.25 mm的土壤水稳性团聚体占主要部分,其含量占比均超过50%。随着海拔的递升,粒径 > 2 mm和<0.25 mm的土壤水稳性团聚体呈现先升高后降低再升高再降低的反双峰趋势,其中在海拔850 m处,粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量达到最低值,各土层含量占比均在22%以下,但其粒径 < 0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量在此海拔达到最高值,各土层含量占比均在48%以上;而粒径在2~0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量随海拔的变化趋势则呈现与其它粒径团聚体相反的趋势,其中在海拔950 m处,土壤水稳性团聚体含量达到最低值,各土层含量占比在26%以下,其它海拔含量差异较小。这说明海拔850 m处橡胶林土壤大粒径团聚体较少,土壤结构稳定性相比于其它海拔较差。

不同土层上,粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量随土层的加深表现出递减趋势,而2~0.25 mm和<0.25 mm土壤水稳性团聚体含量则表现出递增趋势。其中在0~15 cm土层,随着粒径的减小水稳性团聚体含量大致呈现先减后增的趋势,其它土层则无明显趋势,但在海拔850 m处,随着粒径的递减,各土层团聚体含量均表现出递增趋势,这又充分说明海拔850 m处橡胶林土壤大粒径水稳性团聚体较少,土壤架构稳定性较差。

0~15 cm土层上,海拔1050 m处橡胶林粒径 > 0.25 mm土壤水稳性团聚体含量最高(80.38%),而海拔850 m处含量最低(51.35%),其它海拔橡胶林差异不大在66.31%~71.24%之间,由此说明海拔1050 m处橡胶林表层土壤结构最稳定,850 m处橡胶林表层土壤架构最不稳定;在15~30 cm和30~45 cm土层

Figure 3. Classification dimension of soil water-stable aggregates in rubber forests and primary forests of different ages

图3. 不同林龄橡胶林、原始林土壤水稳性团聚体分型维数

Table 3. Distribution characteristics of soil water-stable aggregates in rubber forests at different altitudes

表3. 不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体分布特征

中,海拔950 m处橡胶林粒径 > 0.25 mm土壤水稳性团聚体含量最高,高于67%,而海拔850 m处含量最低,低于50%,其它海拔橡胶林差异不大,这说明海拔950 m处橡胶林下层土壤结构最稳定,而850 m处橡胶林下层土壤结构最不稳定。总体来说,海拔850 m处橡胶林土壤稳定性最差,其它海拔橡胶林土壤稳定性差异不大。

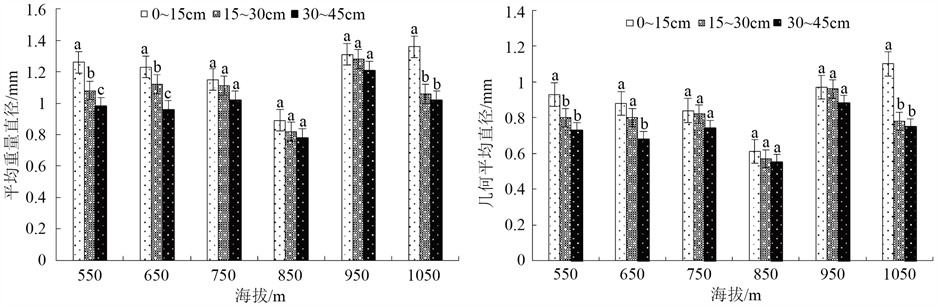

4.2.2. 土壤水稳性团聚体MWD和GMD分析

如图4所示,不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体MWD和GMD值均表现出相同趋势,大体随着海拔的上升呈现先下降再上升的趋势,尤其是在0~15 cm土层表现极为明显,其最低值出现在海拔850 m处,最高值出现在海拔1050 m处,说明850 m处橡胶林表层土壤稳定性最差,1050 m处橡胶林表层土壤稳定性最好,其它海拔橡胶林表层土壤稳定性差异不是特别明显;15~30 cm、30~45 cm土层随海拔的上升表现出先上升后下降再上升再下降的反双峰趋势,最低值依然在海拔850 m处,但最高出现在海拔950 m处,说明850 m处橡胶林下层土壤稳定性最差,950 m处橡胶林下层土壤稳定性最好,其它海拔橡胶林下层土壤差别不大;随着土壤的加深,MWD、GMD值均表现出递减趋势,海拔550 m、650 m处橡胶林各土层之间差异较明显(P < 0.05),说明其土壤稳定性垂直差异较大,海拔750 m、850 m、950 m处橡胶林各土层间差异不明显(P > 0.05),土壤垂直稳定性较好,海拔1050 m处橡胶林在0~15 cm土层高于

Figure 4. Average weight diameter and geometric mean diameter of soil water-stable aggregates in rubber forests at different altitudes

图4. 不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体平均重量直径和几何平均直径

Figure 5. Fractal dimension of soil water-stable aggregates in rubber forests at different altitudes

图5. 不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体分形维数

其他海拔橡胶林,但15~30 cm、30~45 cm土层之间差异不大,且远低于0~15 cm土层,说明表层土壤稳定性很好,但垂直稳定性很差。总体来说,海拔850 m处橡胶林土壤结构稳定性最差,海拔950 m处橡胶林土壤结构综合稳定性最好,海拔1050 m处橡胶林表层土壤结构最稳定,但垂直稳定性最差,其它海拔橡胶林土壤稳定性处于中间值。

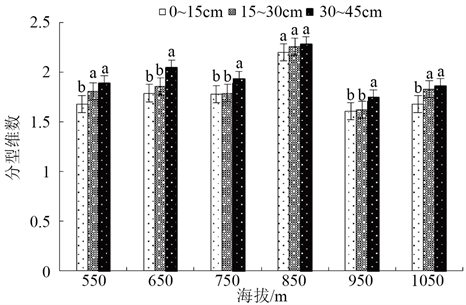

4.2.3. 土壤水稳性团聚体分维特征分析

如图5所示,不同海拔橡胶林土壤水稳性团聚体分形维数(D)大致呈现与MWD、GMD值相反的趋势。海拔850 m处橡胶林土壤水稳性团聚体D值最高,且明显高于其它海拔,说明其土壤结构稳定性最差,但在不同土层上D值差异不明显(P > 0.05),说明其垂直稳定性较好;海拔950 m处橡胶林土壤水稳性团聚体D值最低,说明其稳定性最好,其次是海拔1050 m橡胶林,这与MWD、GMD分析结果一致;其它海拔橡胶林土壤水稳定性团聚体D值差异不大,总体上呈现随海拔的上升而升高的趋势。

5. 结论

1) 粒径 > 2 mm的土壤水稳性团聚体含量原始林 > 15a > 25a > 5a,且原始林含量远大于橡胶林;粒径 < 0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量5a > 25a > 15a > 原始林,且原始林远小于橡胶林,林龄对土壤大粒径和最小粒径团聚体影响较大。不同林龄橡胶林土壤结构稳定性表现为15a > 25a > 5a,而5a、25a橡胶林土壤垂直稳定性较好,15a橡胶林和原始林土壤垂直稳定性较差,这与不同粒径团聚体分布特征相一致,表明林龄对橡胶林土壤结构稳定性影响较大。

2) 海拔850 m橡胶林粒径 < 0.25 mm的土壤水稳性团聚体含量最高,各土层含量占比均在48%以上,海拔950 m、1050 m处橡胶林粒径 > 0.25 mm土壤水稳性团聚体含量较高,其它海拔橡胶林差异不大。海拔850 m处橡胶林土壤结构稳定性最差,海拔950 m处橡胶林土壤结构综合稳定性最好,海拔1050 m处橡胶林表层土壤结构最稳定,但垂直稳定性最差,其它海拔橡胶林土壤稳定性处于中间值,这与当地土壤质地有密切关系。

总体来说,原始林转变为橡胶林之后,土壤结构稳定性变差,有机碳、全氮含量降低,土壤质量下降,但加以合理的人工管理,再加上橡胶林生长过程中生态环境趋于稳定,其土壤抗侵蚀能力能够得以加强,水土保持功能能够得到一定恢复。

基金项目

云南省水利厅水利科技项目“云南主要人工经济林对区域水资源安全的影响调查研究”(2014003);国家自然科学基金项目(41461015)。