1. 引言

影响中国汛期旱涝的因素多种多样,气象学者对南方地区的暴雨的成因和机理做了大量研究 [1] [2] [3] 。夏季主要的多雨带取决于来自热带洋面的暖湿空气和来自中高纬度干冷空气交汇的位置和强度 [4] 。副高西北侧是暴雨的频发区,低空急流对副高西北侧的连续性暴雨具有触发作用 [5] [6] 。低涡东南侧西南急流的加强,对南方暴雨的维持和发展提供了有利的条件 [7] [8] 。此外,南支锋区南压,副高位置偏南是形成长江流域异常多雨的重要原因 [9] 。如图1所示,2017年6月22日~7月1日,长沙市出现了一次超历史极值的强降水过程,具有降水强度大、强降水范围广以及持续时间长等特点。6月22日~7月1日,

Figure 1. The accumulated precipitation in Changsha from June 22nd to July 1st (mm)

图1. 6月22日~7月1日长沙地区累积降水量(单位:mm)

10天累积雨量435 mm,超历史极值,最大824.9 mm (浏阳大围山玉泉山庄)。强降水主要集中在6月23~25日和6月29日~7月1日,本文将对这两次典型的暴雨过程作对比分析,分析其强降水的特点及成因,找出两次暴雨过程的异同,也为今后夏季湖南地区的暴雨预测提供了较好的指示意义。

2. 资料与方法

利用常规观测资料、FY-2G卫星TBB资料,自动站降水量以及NCEP/NCEP再分析资料,取23日08时~25日08时以及6月29日20时~7月1日20时两次暴雨的降水最强时段进行讨论(下称“6.24”暴雨与“7.1”暴雨),分析其特点、成因及异同。23日08时~25日08降水最强时段为25日00时~03时;6月29日20时~7月1日20时降水最强时段为7月1日05时~11时。

3. 环流背景对比分析

3.1. 高空槽发展演变差异

对比“6.24”暴雨与“7.1”暴雨的环流背景可知,6月24日08时(图2(a))我国南方存在低空急流,不断向我国长江中下游输送暖湿气流。我国渤海地区有一闭合低压,东路冷空气持续影响我国。冷暖空气在我国长江中下游地区交汇形成梅雨锋,并较为稳定,为长沙地区暴雨提供了良好的环流条件及水汽条件。在“7.1”暴雨过程中,7月1日08时(图2(b)),东亚中纬度地区为两槽一脊的形势,青藏高原中部和淮河地区为低槽区,内蒙古地区为脊区。长江中游地区存在低涡,偏北气流将淮河地区槽前冷平流向南引导,与我国江南地区低空急流输送的暖湿气流交汇,为长沙地区暴雨提供了良好的能量条件及水汽条件。

3.2. 副热带高压位置差异

6月24日08时副热带高压(简称副高)的西伸脊点位于108˚E,副高脊线位于23˚N附近,到25日08时副高脊线向南移动至21˚N附近,降水区域也随之向南移动。6月30日20时副高西伸脊点位于113˚E附近,在1日08时左右降水强度最强,副高西伸脊点东移至116˚E附近,1日20时又移动至113˚E附近,而副高脊线稳定于19˚N附近波动较小。可见,“6.24”暴雨副热带高压主要为南北移动,“7.1”暴雨副高则表现为东西移动。

4. 物理量诊断分析

利用NCEP逐6小时1˚ × 1˚的再分析资料,取6月25日02时及7月1日08时进行物理量诊断分析。

4.1. 水汽条件

4.1.1. 850 hpa水汽通量

对比两次暴雨过程,6月25日02时(图3(a))水汽从印度洋经孟加拉湾沿副高输送到长沙地区,水汽通量达到15 g/cm2·s。7月1日08时(图3(b))水汽从印度洋经孟加拉湾受槽前西南气流引导输送到长沙地区,水汽通量达到24 g/cm2∙s,水汽通量明显高于“6.24”暴雨过程。

4.1.2. 850 hPa水汽通量散度

6月25日02时(图4(a))湖南中西部为强的水汽辐合区,7月1日08时(图4(b))湖南中部、北部为强的水汽辐合区,1日08时最强辐合中心值为为−8 g/cm2∙hPa∙s,水汽辐合明显大于25日02时(−3 g/cm2∙hPa∙s),所对应的降水强度1日08时也更大1日07~08时最大小时雨强70.6 mm (宁乡枫木侨乡),25日01~02时最大小时雨强33.1 mm (宁乡东湖塘镇),均达到了短时强降水的标准。

Figure 2. The upper air chart of 500 hPa of 08:00 on June 24th (a) and July 1st (b)

图2. (a) 6月24日08时500 hPa高空图,(b) 7月1日08时500 hPa高空图

Figure 3. The 850 hPa water vapor flux of 02:00 on June 25th (a) and 08:00 on July 1st (b)

图3. (a) 6月25日02和(b) 7月1日08时850 hPa水汽通量分布

Figure 4. The 850 hPa vapor flux divergence of 02:00 on June 25th (a) and 08:00 on July 1st (b)

图4. (a) 6月25日02和(b) 7月1日08时850 hPa水汽通量散度分布

通过以上水汽条件的分析,两次暴雨过程都具有良好的水汽输送通道,湖南地区都存在水汽通量大值区和水汽辐合中心,长沙地区都存在水汽净流入。由于“7.1”暴雨的水汽通量及水汽通量散度明显强于“6.24”暴雨,因此其拥有更有利的降水条件,累计降水量也更大。

4.2. 动力条件

4.2.1. 高低空急流配置

6月25日02时(图5(a))低空存在冷式切变,急流位于切变暖区(湖南南部),长沙区域没有明显的低空急流。7月1日08时(图5(b))低空急流位于低空槽槽前,急流强度明显大于25日02时,风速达15 m/s,且急流轴比25日02时的更偏北,经过了长沙地区,西南低空急流将充沛的水汽输送到暴雨区,同时长沙地区位于200 hpa深槽的前部,槽前正涡度平流引起辐散,有利于低层的辐合上升运动,高低空急流的存在,为暴雨提供了抬升机制。

4.2.2. 涡度和散度

从涡度场和散度场的纬向剖面来看,6月25日02时(图6(a)) 110˚E~113˚E范围内低层为辐合区,辐合中心位于800 hPa附近,高层辐散,中心位于350 hPa附近。低层辐合中心配合着气旋中心,高层则表

Figure 5. The jet stream of 200 hPa and 850 hPa of 02:00 on June 25th (a) and 08:00 on July 1st (b)

图5. (a) 6月25日02和(b) 7月1日08时200 hPa (蓝)和850 hPa (红)的急流分布

Figure 6. Vertical cross-section of vorticity and divergence of 02:00 on June 25th (a) and 08:00 on July 1st (b)

图6. (a) 6月25日02和(b) 7月1日08时沿28˚涡度(线条)和散度(色斑)的垂直剖面

现为反气旋;7月1日08时(图6(b))也存在“低层辐合,高层辐散”的特征并且较“6.24”暴雨过程更为明显,400 hPa以下几乎都为辐合区,有3个明显的辐合中心,对应两个明显的气旋中心,高层则为大面积的辐散区,辐散中心位于250 hPa附近,与反气旋中心相对应;即两次暴雨过程都为“底层辐合,高层辐散”,形成抽吸作用,使低层水汽及能量向上输送。

4.3. 热力条件

由垂直速度和假相当位温的纬向剖面可见,6月25日02时(图7(a)) 111˚E~113˚E范围内自低层至400 hPa左右表现为强烈的上升运动,最强中心位于700 hPa附近,与前面分析的强烈辐合区有很好的一致性,其假相当位温都在348 K以上,因此“6.24”暴雨过程为一次高能高湿性质的降水;7月1日08时(图7(b))强上升运动心中位于400 hPa附近,低层能量也较弱,没有较好的对流条件,可能是降水前期能量得到了释放,而后为持续而稳定的降水。

5. 中尺度分析

5.1. 对流云团的活动特征

利用FY-2G卫星逐小时的0.1˚ × 0.1˚的TBB的资料,对两次暴雨的中尺度对流云团活动特点

Figure 7. Vertical cross-section of potential pseudo-equivalent temperature and vertical velocities of 02:00 on June 25th (a) and 08:00 on July 1st (b)

图7. (a) 6月25日02和(b) 7月1日08时沿28˚假相当位温(线条)和垂直速度(色斑)的垂直剖面

进行对比分析。

6月24日02时,长沙市西北部有一对流云团开始发展,06时,整个云团覆盖湖南的中北部地区,TBB值达到最大(最强中心低于−70˚C),但其对应的小时雨强均为小雨量级。14时对流云团开始减弱,25号00时对流云团再度发展,影响范围较之前明显减小,主要影响长沙及邵阳地区,TBB的强中心与邵阳的降水大值中心相吻合,长沙降水强中心则出现在TBB梯度大的区域,长沙地区小时雨强最大33.1 mm,出现在宁乡东湖塘镇。06时,对流云团移出长沙市。

6月30日11时开始,对流云加强发展影响长沙全区,16时长沙区域的云团有所减弱,但湖南西部的对流云团还在不断发展。19时,受西边对流云团发展东移的影响,我市对流云团再次加强,并且持续发展,1日08时达到TBB最强时段,整个长沙市区的TBB值低于−60˚C,这正好对应长沙地区的最强降水时段,最大小时雨强71.2 mm (宁乡偕乐桥镇)。13时,对流云团有所减弱,20时,基本移出长沙区域,雨势也随即减弱。

值得指出的是,TBB值最大的区域不一定对应降水强度大值区,可能与高云的存在有关;降水大值区可能出现在TBB值梯度大的区域。

5.2. 雷达回波特征

一、“7.1”暴雨过程:

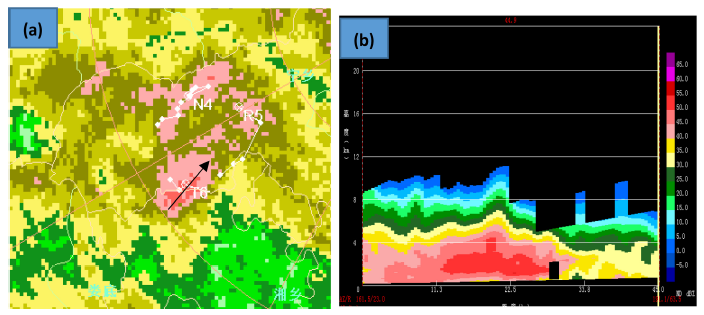

7月1日7:12分宁乡附近的雷达图中,基本速度图R19上(图8(c))两个明显的速度辐合区被标记为中气旋,去掉环境风场后R56图上(图8(d))更为明显的看出速度对的存在,这两处对应的是基本反射率因子图上的大值区(55 dbz左右) (图8(a)红色标识处),做其风暴追踪,发现追踪的三个风暴路径呈气旋式旋转(图8(b)),判断此刻确实有中气旋的存在,对暴雨的增强起到了重要作用,7月1日05时至08时,长沙宁乡县13个乡镇3小时累积降水量超过100 mm。

将图9(a)中T6沿雷暴运动方向做其剖面(图9(b)),此雷暴单体质心很低,约2 KM左右,其最强中心55 dbz以上,“低质心高效率”的降水回波是造成短时短时强降水的重要原因。

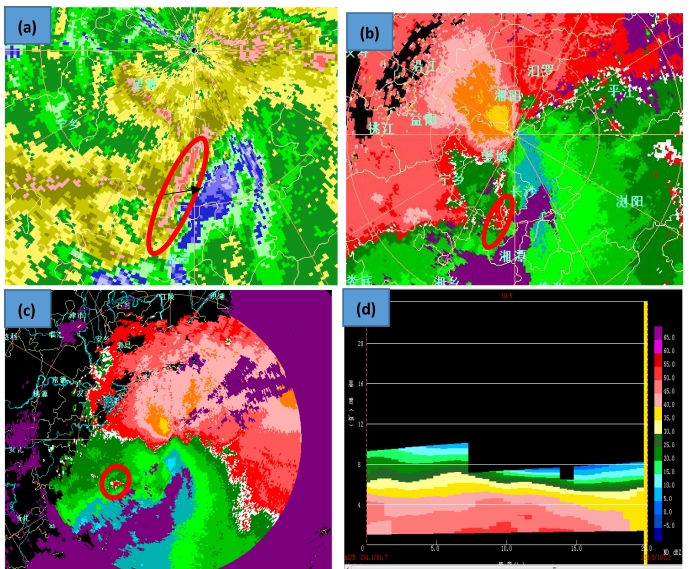

7月1日10时降水持续不减,反射率因子图(图10(a))上表现为线状回波,在R19 (图10(c))及R56 (图10(b))速度图上都能找到对应明显的逆风区,并且在基本速度R19图上低层出现了一对牛眼,直到10:40牛眼才消失,低层急流的加强为暴雨提供了很好的水汽条件,同时逆风区的出现也表征降水有加强的趋势。此外,沿着线状回波的移动方向做其剖面(图10(d)),与7:12剖面相似,同样是低质心高效率的降水回波,这些都为暴雨的持续提供了有利的条件,7月1日08时至11时,长沙宁乡县7个乡镇3小时累积降水量超过100 mm。

二、“6.24”暴雨过程:

从反射率因子(图11(a))及其剖面图(图11(b))可见,造成此次暴雨的系统为多单体风暴,呈团状分布,其后侧不断有新的雷暴单体产生,即有明显的后向传播,多个雷暴重复地经过同一地点,形成“列车效应”,

Figure 8. Radar graph at 07:12 on July 1st ((a): Base reflectivity (b): Composite reflectivity (c): Radial velocity R19: (d): Radial velocity R56)

图8. 7月1日7:12雷达图((a):基本反射率因子图;(b):组合反射率因子图;(c):速度R19图;(d):速度R56图)

Figure 9. Radar graph at 07:12 on July 1st ((a): Reflectivity; (b): Vertical cross-section of reflectivity in (a))

图9. 7月1日7:12雷达反射率因子(a)和沿a中黑线的反射率因子垂直剖面(b)

Figure 10. Radar graph at 10:15 on July 1st ((a): Reflectivity; (b): Radial velocity R56; (c): Radial velocity R19; (d): Vertical cross-section of base reflectivity in a)

图10. 7月1日10:15雷达图((a):反射率因子图;(b):速度R56图;(c):速度R19图;(d):沿a中黑线的反射率因子垂直剖面图)

加之此回波(图11(b))为低质心、高效率的降水回波(最强中心55 dbz以上,质心约为4 km),导致了长沙市区的短时强降水。

对比两次暴雨的雷达回波特征发现两次均为低质心、高效率的降水回波,并且都形成了列车效应,而“7.1”暴雨过程还出现明显的中气旋、逆风区等中尺度系统的配合,使得强降水维持,较“6.24”暴雨更大更强。

6. 结论

利用常规观测资料、FY-2G卫星TBB资料,自动站降水量以及NCEP/NCEP再分析资料,通过对2017年6月底至7月初持续性暴雨中的两个最强时段进行对比分析,得出以下结论:

两次暴雨过程水汽的主要来源为印度洋,且两次过程长沙地区都有明显的水汽辐合。两次暴雨过程均为低质心、高效率的降水,并且都形成了列车效应。

“6.24”暴雨属于梅雨型暴雨,表现为高能高湿型降水,“7.1”暴雨则为高空槽稳定少动的持续性暴雨;“6.24”暴雨的副热带高压主要表现为南北移动,“7.1”暴雨的副高则表现为东西移动;相较于

Figure 11. Radar graph at 02:01 on June 25th ((a): Reflectivity; (b): Vertical cross-section of reflectivity in (a))

图11. 6月25日2:01雷达反射率因子(a)和沿(a)中黑线的反射率因子垂直剖面(b)

“6.24”暴雨,“7.1”暴雨有高低空急流的相互配合,并且出现了明显的中气旋、逆风区等中尺度系统,使得强降水维持,较“6.24”暴雨更大更强。

NOTES

*通讯作者。