1. 引言

无人机是继智能手机之后发展最为快速的一种特殊的终端设备。通信技术、控制技术、动力技术、计算机技术、材料技术的发展促进了无人机的飞速发展,使得无人机的飞行稳定性、可控性、安全性、功能性、抗毁性、续航能力等得到了大幅度提高。人们逐渐认识到无人机可带来不可估量的价值,无论是在战场上、公安工作中还是在民用领域均可发挥重要的作用,可突破人类视野的局限性,大范围采集数据、高空抛投、喊话、照明、中继通信、噪音驱散、屏蔽信号等。目前,警用无人机已经在禁毒、治安、交警、刑侦、森林防火、大型活动安保、救援搜索、反恐处置、突发事件调查等领域中发挥着重要的作用 [1] 。不同于民用无人机,警用无人机由于其工作环境和性质的特殊性,对飞行的时间、高度、环境、负载等要求不一样,因此对警用无人机的类型、挂载设备等要求均有所不同。因此,本文重点探讨警用无人机的相关技术和发展趋势,以便于掌握其特殊性和重要性,更好地应用于公安工作中。

2. 警用无人机应用的现状

由于具有机动灵活、快速响应、可视化警务、大范围监视和获取数据、发现和跟踪犯罪嫌疑人、无人员伤亡等优势,警用无人机已经在警务工作中得到了大量的应用。在美国、英国、德国、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等国家,警用无人机都得到了广泛的应用,更多的时候充当警察的“眼睛”,也越来越小型。自2008年北京奥运会上北京市公安局将无人机运用到安保工作上,公安部门开始意识到无人机的重要性,随着应用的深入,作用越来越显著,需求也越来越大,警用航空建设已经成为公安部门的重要工作之一。近几年,随着民警对无人机认识的提高以及对无人机需求的增多,警用无人机数量有了明显提升。统计数据显示,2014年公安实战部门购置了60多架警用无人机;据前瞻产业研究院《2016~2021年中国无人机行业市场需求预测及投资战略规划分析报告》显示,截至2015年11月,已有25个省、自治区、直辖市公安机关,147个实战单位,配备了近300架(套)警用无人机,涉及50种型号。仅2017年上半年,已经完成中标的警用无人机的公开采购项目超过50项,采购无人机达百余架。由此可见,警用无人机需求量较大,数量在激增,应用范围也在不断扩大,警用无人机的地位愈显重要。

3. 警用无人机的关键技术

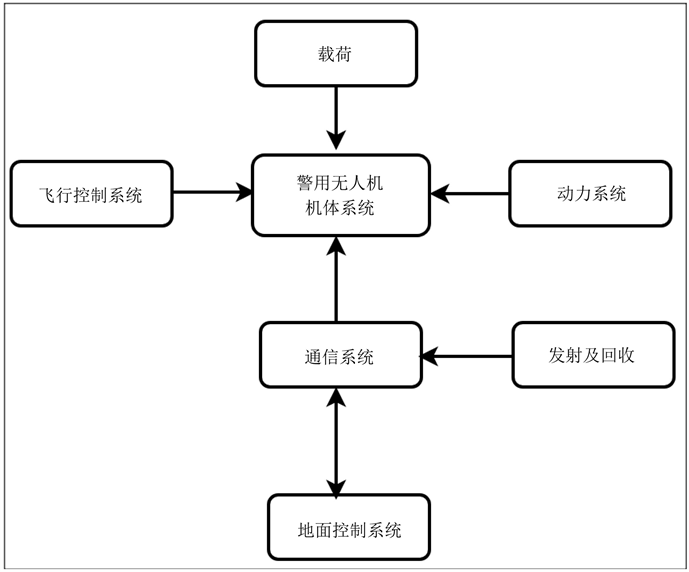

警用无人机系统是由机体系统、飞行控制系统、通信系统、动力系统、荷载系统、发射和回收系统、地面控制系统等组成(见图1)。机体系统主要包括机翼、机身、尾翼、起落装置等。机体的结构要充分考虑到气动、挂载、经济等方面,他们的尺寸、位置、机翼造型等会直接影响无人机运行效率和使用性能;飞行控制系统是无人机的核心部分,如同指挥员指挥飞机飞行;通信系统保证了地面与航空器的联系,地面可以向航空器发射指令,航空器也可以向地面传递数据;动力系统可产生拉力和推力,保证了无人机上升、飞行;荷载系统可以便于无人机挂载各种功能设备,实现高空拍摄、照明、喊话、抛投、中继

Figure 1. Diagram of police UAV system

图1. 警用无人机系统的原理图

通信等;发射和回收装置主要是实现起飞和着陆任务;地面控制系统主要完成飞行任务的设定、监控无人机飞行的状态、任务数据加载、对无人机的操控和任务的操控、飞行参数记录、任务数据的记录等。警用无人机涉及的关键技术有飞行控制技术、通信技术、避障技术、发射和回收技术 [2] 。

(一) 飞行控制技术

飞行控制技术是无人机的核心技术,它主要负责采集数据、控制律的计算、航线的确定、飞行任务的完成、起落控制、紧急情况的处置等,可以控制无人机的姿态、高度、飞行速度、航向等。由于存在强风、气流紊乱、载重变化、飞行倾角的变化以及其他一些干扰因素,飞行控制技术显得尤为重要,对飞行的鲁棒性、稳定性要求也很高。根据控制对象的不同,飞行控制技术可以分为飞行姿态控制技术和飞行导航控制技术,通常两者分开设计,避免相互干扰 [3] 。

1) 飞行姿态控制技术

飞行姿态控制技术是指基于姿态的控制技术。主要使用的控制技术有PID控制、H∞控制、增益调度控制、模糊控制、神经网络控制、反馈线性化控制、滑模变结构控制、自适应控制、多饱和控制等。PID控制方法是最经典、应用最广泛、最成功的控制方法,控制方法简单,适合于飞行精度要求不高、良好的飞行环境下的控制。H∞属于鲁棒控制的方法,它可以很好解决因干扰等因素引起的建模误差问题,适合于干扰环境下的飞行控制。利用多饱和控制的方法设计多旋翼无人机,可以解决其它控制方法所不能解决的很多实际的问题。

2) 飞行导航控制技术

飞行导航控制技术是指基于导航数据的控制技术。要精准地定点定高、控制无人机悬停或者航线设计,飞行控制器必须知道自己所在的位置。因此,航空器内必须安装有与定位系统有关的接收设备,实时接收定位信息。目前全世界定位系统有美国的GPS,中国的北斗、俄罗斯的GLONASS、欧洲的伽利略,印度的IRNSS,其中应用最为广泛的是GPS系统。目前,警用无人机上安装的基本上都是GPS模块或者GPS/GLONASS双模块,不久的将来会装有北斗模块。由于会受到干扰影响,如电磁辐射或者地磁风暴,会使得GPS信号弱或者无信号,飞行的无人机会失控,所幸的是,无人机除了“GPS模式”外,还有一种“姿态模式”,依靠的是内部的IMU (惯性导航系统,实际上就是由一组陀螺仪、加速度计传感器和计算机组成)来识别自身的飞行状态和相对位移。当没有GPS信号,可以切换到“姿态模式”,保证飞行任务的完成。在姿态模式下操作无人机,对操作手的技术要求很高,否则也会使得飞机失控。另外,一些警用无人机上还安装有超声波传感器和气压计,它们可以测量无人机的高度。在没有GPS信号的一些场合,可以利用超声波传感器和摄像头进行定位。

要对无人机进行定点悬停、定高以及按照设计的航线飞行,除了以上的定位系统、惯性导航系统外,最为关键的是需要控制技术才能达到指定的位置。譬如飞行高度高了,需要调低,可以通过反馈控制技术来实现;如有强风的影响,可以通过抗干扰控制技术来实现。

(二) 通信技术

无人机要完成飞行任务以及执行其他的任务,离不开地面控制指令,执行任务的相关信息、无人机的状态有必要传递到地面站,方便查看、纠正、储存,这些均需要通信技术的支持。无人机地面控制站和无人航空器之间的通信系统由上行链路和下行链路组成。上行链路传输指令信息给航空器;下行链路传输无人机的飞行状态、采集的数据给地面控制站。地面控制站与航空器之间的通信媒介主要有无线电波、光纤。利用光纤作为通信媒介,数据传输率高,通信质量好,一般在特殊的应用中会使用到,如信号干扰严重的区域、安全性要求较高的场合。警用航空器与地面控制站之间的通信媒介基本上都是无线电波,考虑到要传输图像信号,只有高频率的无线电波,频率在3 GHZ~300 GHZ之间的微波才能完成这种高速率数据的下行链路传输。微波传输属于视距传输方式,发射天线和接收天线之间不能有遮挡,否则信号不能送达。因此,利用微波作为传输媒介时,航空器飞行的高度和距离是有限制的。要想实现远距离飞行或者超高空飞行,可以通过卫星或者另一架无人机中继来实现。

警用无人机不同于其他行业级或消费级无人机,涉及传输内容保密,因此无线传输需要加密并使用专用频率,因此警用无人机通信频率需要行业标准规范。

(三) 避障技术

无人机避障技术是指无人机自主地避开障碍物的智能技术。避障技术可保证航空器飞行的安全性,减少损失和伤害。避障技术的原理很简单,就是发现并绕开障碍物,飞行路径合理。控制技术、定位技术、计算机技术、视觉技术的发展推动了避障技术的快速发展。无人机避障技术包括有超声波避障、红外线或者激光测距避障、视觉避障技术、电子地图避障技术等。超声波避障技术比较成熟,方法简单,但该技术探测障碍物距离近,飞行速度快的航空器往往来不及刹车;红外、激光、视觉避障技术都采用了三角测距法,红外避障技术成熟、成本低、但易受到光的干扰,测量距离较近;激光避障技术精度高、测量距离远,但成本高昂;视觉避障技术测量距离远,精度高、成本低,但计算复杂、对光线条件要求高。雷达避障技术测量距离远、精度高、但成本也很高;电子地图避障技术精度高、成本也高,对建模和运算要求也很高。目前,很多品牌的无人机同时运用多种避障技术来弥补不足,使得自主飞行更为智能和安全。很显然,未来避障技术的发展绝不是单一技术避障,而是多技术融合来应对多场景避障,这样更有利于完善自主避障系统。

(四) 发射和回收技术

要提高无人机起飞和降落的高安全性、高可靠性、高机动性等,对无人机的发射技术和回收技术要求也就比较高。目前无人机发射技术类型很多,包括弹射起飞、火箭助推发射、空中投放、手抛投放、垂直起飞、滑跑起飞等 [4] 。警用无人机使用的发射技术主要有垂直起飞、助跑起飞、弹射起飞、手抛投放等。无人机回收技术有降落伞回收、气囊着陆回收、撞网回收、空中回收、垂直降落、拦阻着陆回收、绳钩回收、起落架滑轮着陆等。警用无人机回收技术主要有垂直降落、起落架滑轮着陆、绳钩回收等。具体选择哪种发射和回收技术,要充分考虑警用无人机的类型、重量、尺寸、起飞和飞行的环境、降落的环境、具体的应用等因素 [5] 。

4. 警用无人机发展趋势

警用无人机具有站得高、看得准、盯得住、传得快等特点,能够解决很多警务工作难题。鉴于无人机在警务工作中的应用优势,根据警务工作的特点,大力研发适用于不同警务工作的无人机以及挂载功能设备是发展的必然趋势 [6] 。

(一) 高度智能化

当前警用无人机的智能化水平还不太高,对警用无人机的控制主要还是依赖人工控制的方式,这就存在受电磁干扰、避障不及时、临场判断失误、一人仅能控制一架无人机等弊端。由于警务工作中地点的不确定性,可能在居民楼内、街道上,也可能在荒郊野岭、高山上、峡谷中、海上等,工作环境的复杂性更是对无人机的智能化有着更高的要求。未来的警用无人机必然能自主飞行、遇到危险时能自主做出反应、能够按照指令自主飞行或者到达某一指定位置完成某一任务、可以同时控制多架无人机完成相同或者不同的任务。也可以实现警用无人机之间的互联互通,无人机与其他电子设备之间可协同作业,警用无人机智能化水平会达到很高的水平。

(二) 多功能化

目前,警用无人机一般只能挂载某一功能设备,但是在实际应用中,我们需要多用途的无人机。为了提高警用无人机综合应用能力,可以同时兼顾预警、侦查、打击等用途,适应实际应用的需求,即在同一平台上安装不同的模块,降低无人机的成本,实现一机多用,提高工作效率。

(三) 重视应用研究

结合警务工作的实际情况,警用无人机在空中侦查、涉林现场勘查、森林防火、消防救援、抢险救灾、交通管理、大型活动安保、反恐处置等中的运用无疑是一种趋势,有着巨大的应用前景 [7] 。目前,无人机应用于警务工作中已经取得了不俗的实战效果。无人机具备成本低、易操控、灵活性高等特点,以及“查得准、盯得住、传得快”的优势,可快捷高效地完成应急救援、陆地搜救、应急追踪、现场取证等急难险重任务。这无疑是公安机关在信息化条件下,完成打击罪犯、维护稳定、服务人民等警务工作的杀手锏。目前警用无人机的应用还处于摸索阶段,应用的最为广泛的就是航拍,要真正发挥无人机在公安工作中的作用,必须结合各种警务工作,深入研究、制定无人机应用的方案,规范操作,完善无人机应用理论知识,系统开发应用模块,促进无人机在警务工作中的深度应用。

(四) 专业人才的培养

虽然不少警务部门都有专人操纵、驾驶警用无人机,但是这些能操控无人机的人员仅仅是进行了几天的飞行培训或者获取了协会颁发的证书,没有经过系统的学习,对无人机知识的理解和无人机的应用不全面和深入,这些均制约着无人机在警务工作中的应用。另外,由于单位编制、无人机使用的风险大、领导的不重视等因素,专业人才的培养和合理的人员配置、无人机装备的配置还没有达到我们理想的目标,这些不利于最大化发挥警用无人机的效用,不利于最大化提升警务工作的效率。既然我们已经认识到无人机在警务工作中的重要性和必要性,那就有必要重视专业人才的培养,为接下来的警务工作配备高科技型人才。

此外,就技术角度而言,警用无人机还有很多方面的发展,如续航能力的提升、挂载能力的提升、避障能力的提升、不同环境下起飞和降落的可选择性、抗风等级的提升、数据安全传输能力的提升等。

基金项目

中央高校基本科研业务费专项资金项目(LGZD201806)资助。