1. 引言

沙漠化是世界瞩目的重大生态问题之一,它直接影响到人类的生存环境和社会的安定。本文以包兰铁路沙坡头段为研究区,针对当前沙漠化监测方法研究中存在的高成本、大劳动量和长周期以及缺乏统一的沙漠化遥感监测指标体系等问题以地表特征反演为切入点通过试验研究突破目前大范围定量遥感监测和自动分类识别技术存在的技术瓶颈,通过原始创新与现成创新相结合构建以低成本的TIM数据为基础,其它数据为辅,多种数据综合应用的满足研究区域内土地沙漠化监测需要的定级遥感监测技术体系 [1] 。

通过对遥感影像的解译,了解研究区域沙漠化土地的分布与发展现状,分析过去几十年以来本区域沙漠化的发展演变过程,结合气候变化、土地利用数据分析土地沙漠化的驱动力;应用GIS和GPS技术进行外业调查工作,收集沙化区域的基础生态环境数据,对沙漠化土地进行分级,建立相关的分析模型,掌握沙漠化的发展趋势,为研究区域沙漠化土地治理和社会经济发展提供数据支持。

2. 资料收集和技术方法

收集分析研究区域沙漠化土地的遥感影像资料、植被等资料,掌握沿线自然地理、地貌、沙丘分布、植物种类及分布等资料,利用近20年的遥感卫星影像数据,监测包兰铁路沙坡头段的沙源现状和沙化土地利用类型及植被分布范围变化情况,野外实地调查植被种类变化情况,野外实地调查植被种类变化情况,调查区域范围内通过相应的工程措施及生物措施防沙治沙效果,研究风沙对铁路危害状况及相应的防护效益。

包兰铁路沙坡头段沙化监测主要是采用高分辨率遥感影像数据内业判读解译与实地外业调查相结合的技术方法进行图层矢量,获得各类型沙化土地面积。沙化土地的动态变化情况根据本次调查数据和前期调查结果获得。沙化监测应用经过几何精校正和增强处理后的卫星遥感数据,在建立解译标志的基础上,利用遥感解译分别按荒漠化和沙漠化区划条件划分图斑并对调查因子进行初步解译,然后到现地核实图斑界线,调查核实各项调查因子,按要求建立现地调查图片库,获取沙化土地和其它土地类型的面积、分布及其他方面的信息 [2] 。

3. 监测范围和监测内容

监测范围:包兰铁路中卫至干塘段,包兰铁路k698 + 300 − k758 + 800区段向北3400 m,向南750 m,共计5705.2 hm2。位于宁夏回族自治区中西部,地跨东经104度17分~106度10分、北纬36度06分~37度50分。东邻中宁县,南与同心县、海原县及甘肃省靖远县交汇,西接甘肃省景泰县,北邻内蒙古自治区阿拉善左旗。

监测内容:

① 结合1995年以来的历史遥感影像,通过遥感解译分析出监测区域内沙化土地的动态变化情况;

② 结合1995年以来的历史遥感影像,通过遥感解译分析出监测区域内土地利用状况的动态变化情况。

4. 通过课题研究主要取得了以下成果

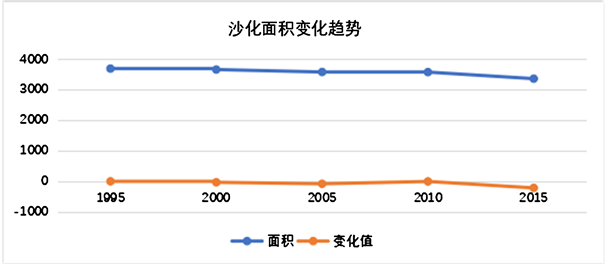

1) 由表1和图1可知,研究区域近20年沙化土地面积及土地沙化发展趋势如下:

1995年非沙化土地393.96 hm2,流动沙地(丘) 3690.16 hm2,人工半固定沙地90.20 hm2,人工固定沙地1229.24 hm2,天然半固定沙地90.93 hm2,天然固定沙地210.72 hm2;

2000年非沙化土地393.96 hm2,流动沙地(丘) 3658.65 hm2,人工半固定沙地132.84 hm2,人工固定沙地1227.59 hm2,天然半固定沙地92,79 hm2,天然固定沙地199.39 hm2;

2005年非沙化土地413.67 hm2,流动沙地(丘) 3578.49 hm2,人工半固定沙地112.72 hm2,人工固定沙地1294.51 hm2,天然半固定沙地103.44 hm2,天然固定沙地202.41 hm2;

2010年非沙化土地445.21 hm2,流动沙地(丘) 3575.25 hm2,人工半固定沙地121.91 hm2,人工固定沙地1227.65 hm2,天然半固定沙地150.67 hm2,天然固定沙地184.54 hm2;

2015年非沙化土地493.18 hm2,流动沙地(丘) 3360.35 hm2,人工半固定沙地119.48 hm2,人工固定沙地1328.45 hm2,天然半固定沙地219.23 hm2,天然固定沙地184.54 hm2 [3] 。

对沙化土地变化趋势分析,采用自1994年由国家林业局统一技术标准后,按照每五年一个监测周期的数据进行对比分析。监测区域各时期沙化土地数据见表2:

Table 1. Classification of land in monitoring areas by type of desertification

表1. 监测区域土地按沙化类型分类表 单位:hm2

Table 2. Statistics on the area of desertified land in various periods

表2. 各时期沙化土地面积统计表 单位:hm2

Figure 1. Desertization area variation trend

图1. 沙化面积变化趋势

图2显示:1995年以来监测区域内流动沙地减少了329.81 hm2,半固定沙地增加了157.57 hm2,固定沙地增加了73.03 hm2,非沙化土地增加了99.22 hm2。可以看出,流动沙地转化为半固定和固定沙地,沙化程度明显降低,非沙化土地增加是由沙化土地直接转化而来。通过中卫固沙林场“五代一体”的治沙成效明显。监测区域沙化呈现出整体好转的态势。

2) 研究区域近20年土地利用面积及土地利用发展趋势

1995年草地361.36 hm2,占总面积6.33%;林地1262.04 hm2,占总面积22.12%;交通用地68.89 hm2,占总面积1.21%;居民地及工矿用地30.54 hm2,占总面积0.54%;耕地92.88 hm2,占总面积1.63%;水域141.30 hm2,占总面积2.48%;未利用地3748.23 hm2,占总面积65.70%。

2000年草地375.01 hm2,占总面积6.57%;林地1279.89 hm2,占总面积22.43%;交通用地68.89 hm2,占总面积1.21%;居民地及工矿用地30.54 hm2,占总面积0.54%;耕地92.88 hm2,占总面积1.63%;水域141.30 hm2,占总面积2.48%;未利用地3716.72 hm2,占总面积65.15%。

2005年草地377.20 hm2,占总面积6.61%;林地1289.35 hm2,占总面积22.6%;交通用地79.34 hm2,占总面积1.39%;居民地及工矿用地31.11 hm2,占总面积0.55%;耕地149.94 hm2,占总面积2.63%;水域141.30 hm2,占总面积2.48%;未利用地3637 hm2,占总面积63.75%。

2010年草地421.74 hm2,占总面积7.39%;林地1215.74 hm2,占总面积21.31%;交通用地82.97 hm2,占总面积1.45%;居民地及工矿用地42.83 hm2,占总面积0.75%;耕地180.18 hm2,占总面积3.16%;水域111.10 hm2,占总面积1.95%;未利用地3650.66 hm2,占总面积63.99%。

2015年草地474.55 hm2,占总面积8.32%;林地1264.19 hm2,占总面积22.16%;交通用地97.57 hm2,占总面积1.71%;居民地及工矿用地60.11 hm2,占总面积1.05%;耕地247.88 hm2,占总面积4.34%;水域112.62 hm2,占总面积1.97%;未利用地3448.31 hm2,占总面积60.44% [4] 。

Table 3. Statistical table on the types of land use in the monitored region since 1995

表3. 监测区域1995年以来土地利用类型统计表 单位:hm2

以草地为例,由图3可以看出,从1995年到2015年之间的20年内的变化趋势,草地在稳步提升,沙化土地在逐年降低。

Figure 3. Herbaceous plant variation trend

图3. 草地变化趋势

由表3知:1995年以来监测区域内草地和林地增加了115.00 hm2,交通居民地及工矿用地总体增加了58.25 hm2,耕地增加了155.00 hm2。林地和草地直接增加了监测区域的植被覆盖度,降低了风速,减少了流沙的移动,同时使北部的流沙在铁路前沿沉降,减少了对铁路的危害。交通居民地及工矿用地直接减少了沙地的面积。耕地通过人为的灌溉等耕作措施改变了土壤结构,增加土壤腐殖质,增加植被盖度,固定了沙地,减少了流沙向铁路的输出量。因此从土地利用类型的变化趋势可以看出,监测区域的治沙成效是正向发展的。

5. 社会经济效益

1) 保障铁路的安全运营

包兰铁路于1958年建成通车,铁路运营初期,风沙漫道十分严重,对铁路运输造成很大威胁,因线路积沙,货车停车事故经常发生,严重影响正常行车秩序,直接危及行车安全。兰州铁路局、银川铁路局分局及其下属的中卫固沙林场几代治沙职工经过几十年的艰苦奋斗建立起了由固沙防火带、灌溉造林带、草障植物带、前沿阻沙带、封沙育草带,“五位一体”治沙防护体系,通过项目实施,分析沙害机理,提出切实有效的沙害治理建议,更好的保障铁路的安全运行 [5] 。

2) 减少包兰铁路的维护成本

包兰铁路沙坡头段是中国穿越沙漠的首条铁路,每年的道岔清沙工作会花费大量的人力和物力成本,通过项目实施,对现在的防护体系和防护效果进行了科学分析,有助于今后科学的制定防沙方案及措施,减轻铁路沙害,延长铁路的维修周期和道岔清沙周期,节省铁路维护的人力和物力成本。

3) 为今后的防沙治沙工作提供理论依据

本研究通过GIS和RS技术,得出了研究区域沙害治理的量化数据,为今后的沙害治理工作提供了理论依据,理论结果具有推广价值。

6. 监测结论

如图1所示,从时间序列来看,监测区域沙化土地面积自1990年以来逐年减少。总体减少329.81 hm2,沙化土地面积逐步减少,沙化土地类型变化的原因由流动沙地、半固定沙地和固定沙地之间数据的变化分析可知,近年来沙坡头生态建设已取得了可喜成绩。主要表现在流动沙地面积较大幅度减少,固定沙地面积较大幅度增加,这说明“五位一体”的治沙路线已取得显著成效 [6] 。

将1995、2000、2005年调查结果与2010、2015年卫星影像图进行比较,可以看出,329.81 hm2的流动沙地,通过人工造林、封山育林、等措施有效的转换为固定沙地;但是,有的区域存在着固定沙地遭到破坏后变为流动沙地的现象;由半固定沙地转换为流动沙地的也较多,沙化程度总体由中度重度向轻度转化,也就是说,沙化土地逐步向好的趋势转变。

对统计数据的对比分析可知,监测区域沙化土地面积明显减少,沙化程度有所减轻,植被盖度增加,结合近几年的气象资料可以看出气候变化对防护体系的影响不显著。总体来说“五带一体”防护体系的防护效果明显且稳定。

7. 包兰铁路沙坡头段治沙改造建议

1) 建立持续稳定的监测机制

不断丰富监测内容强化监测因子,为防沙治沙提供科学可靠的技术数据,逐步实现沙化土地监测与治理同步实施,更好的为防沙治沙工作服务。利用“3S”技术定期对沙害路段进行沙化类型、土地类型和植被种类及盖度进行监测,掌握沙害区域的变化趋势。在包兰铁路沙坡头段主要沙害区域安装固定监控设备,对监测沙丘的移动、空气输沙量、沙丘高度等变化情况进行连续监测。

2) 增加防护距离

铁路北侧

500 米

左右的前沿阻沙栏处,沙丘被“五代一体”防护体系阻挡,沙丘高度逐年增高,防护体系内由于风速降低,流沙沉降在防护带内造成铁路北侧整体沙层厚度增加,对铁路造成潜在威胁。需要增加铁路北侧的防护距离,建议在前沿阻沙带北侧前1~2 km建立宽100 m的多道格状栅栏,在多道格状栅栏内采取机械沙障、栽植人工植被,啧播、撒播营造天然植被和化学固沙等措施,形成“生物—化学—机械”三结合的沙脊线固沙带。

3) 改善引黄灌溉林带林网结构,引进新树种

增加植物物种,更新和完善现有的防护体系,根据不同立地条件和水源状况,对草障植物采取喷灌、渗灌、集雨灌溉等措施,以达到保证防护体系长期稳定的目的。在风蚀严重的沙丘顶部采取人工植被、天然植被和喷膜集雨技术相结合的措施,以达到长期固定沙丘之目的。

8. 成果的创造性、先进性

1) 结合3S技术监测荒漠化的发展过程及现状,提供研究区域荒漠化发展变化的相关地理信息数据及图件,定量揭示研究区域土地沙漠化景观动态变化过程及其发展趋势。

2) 土地沙漠化是受到很多因素所影响的一个综合结果,具有多层次性和多面性。利用因子分析法,定量分析和评价宁夏沙漠化动态变化现状利于揭示引起宁夏沙漠化土地动态变化差异的主导因素,可为政府沙漠化治理及预防,实现农业生产可持续发展管理和决策提供科学的依据 [7] 。

3) 通过每年的植被特征值比较分析来研究植被波动规律不仅可为区域地经营管理、草地植被恢复提供一些便利,也可有效评估草地波动程度,为预测未来草地植被波动提供有效途径 [8] 。

4) 针对沙地不同治理措施生态效益,监测退化沙地在人类的干预和引导下,采取一定的保护措施,遏制生态系统的进一步的退化,恢复地表植被,使生态环境得以逐步修复。

5) 利用3S技术和沙漠化预警型进行土地沙漠化灾害预警,并及时发现土地沙漠化警情,为有关部门提供土地沙漠化预警信息使相关部门能够提前采取防护措施,减少土地沙化造成的危害。

9. 成果推广及应用前景

随着近几年来计算机事业的发展,用计算机进行信息管理己经成为其新兴领域。沙漠化地区是一个由自然、社会经济、人文地理组成的复杂系统,是物质、能量、信息的统一体。它的资源、环境、人口、生产管理方面的数据都具各空间分布和时间顺序两项特点 [9] ,因而可以和地理信息系统联接。随着计算机和网络技术的不断发展,采用“3S”技术进行全新概念的数据采集和数据更新己不难实现 [10] 。从RS技术中获取多时相的遥感信息,由GPS定位与导航,利用GIS进行数据综合分析处理。提供动态的沙漠化监测信息和丰富的图文数表最终提出决策实施方案,这在技术上可以说是跨时段的。将逐步替代传统的调查、规划、监测和管理手段。所以建立荒漠化动态监测与评价信息系统具有很大的现实意义,对宁夏生态保护和荒漠化防治具有一定的指导意义。同时也可为今后开展干旱、半干旱地区复合荒漠化土地类型的监测和预警提供一种新的思路、新的理论与新的监测方法。该研究也将为政府决策、社会防灾减灾以及区域安全稳定奠定基础。