1. 引言

科学技术作为第一生产力,是解决“三农”问题的关键因素,是提升山西省农业现代化进程的第一助力。Holmes (1998)在美国竞争力委员会的一份报告中提出“创新平台”的概念,主要是指基础设施、人才、科研成果、资本等创新要素的聚集和相互作用,从而推动科技创新,主要包括创新基本设施投入、人才与资源的可靠性、知识产权与专利保护以及政策和法律支持四大内容 [1] 。科技创新平台,也称为科技创新服务平台或科技服务平台(在文中也简称“创新平台”或“平台”),是由政府牵头建设,组合一定区域内的高校、科研院所、相关企业以及中介机构,通过集聚与整合区域内外的创新资源从而实现自身创新的同时为各个创新主体提供创新服务的新型产学研组织 [2] 。因此,科技创新平台是围绕科技创新投入到生产实践而形成的产研用一体化服务的平台,对提升区域综合创新能力具有着重要意义。山西“农谷”科技创新平台立足山西,面向全国,整合一切可资利用的农业创新资源,搭建政府、企业与科研院所协同创新的桥梁或纽带,通过中试基地、农业高新技术园、涉农企业、农业新型经营组织等实现科技信息的全面交流和科技成果的有效转化。

2. 山西“农谷”科技创新平台建设环境条件

山西“农谷”建设的主要目标是突出功能农业(食品)研发和高新技术产业化两大核心功能,集聚政策、科技、人才、金融、市场等要素,加快科技创新,增强农业发展动能,通过建设国家现代农业产业科技创新中心、全国功能食品和功能农业综合示范区、特色农产品优势区、农业高新技术产业聚集区和农村产业融合发展先行区等,把山西农谷建成立足山西、面向全国的功能农业(食品)研发高地、农业科技创新高地和技术集成示范推广平台 [3] 。

2.1. 山西省科研资金支持条件

Table 1. R & D Funds in Shanxi Province

表1. 山西省R & D经费情况

数据来源:(2010~2016)山西省、全国科技经费投入统计公报;注:R & D经费投入强度为R & D经费与国内生产总值之比。

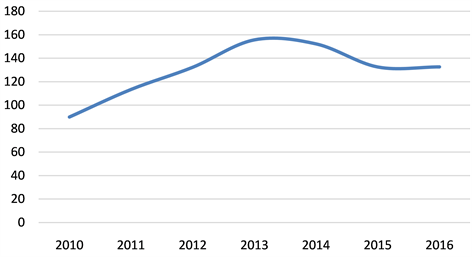

Figure 1. R & D Funds in Shanxi Province

图1. 山西省R & D经费情况

由表1、图1可见,山西省在R & D经费总投入逐年增加至2013年155.64亿元最高后开始逐年降低,2016年与2015年基本持平,但R & D经费总投入强度呈抛物线趋势,2016年降至不足全国R & D经费投入强度的一半。

由于政府研究机构对山西“农谷”科技创新平台建设初期环境影响较大,针对其资金收支情况进行统计,如表2所示:

Table 2. Fund income and expenditure of Shanxi provincial government research institute

表2. 山西省政府研究机构资金收支情况

Units: RMB 100 million yuan, %

单位:亿元,%

数据来源:山西省统计年鉴(2011~2015);山西省科技统计年鉴(2011~2015);注:山西省统计年鉴最新版为2015年版,本文着重以趋势分析为主,数据新旧影响较小。

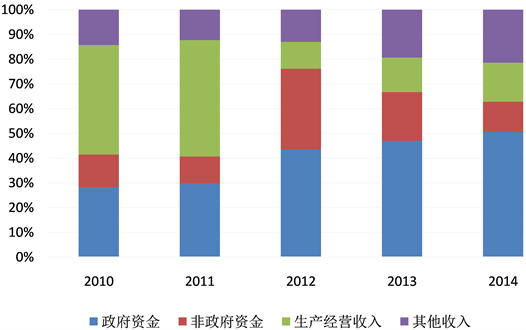

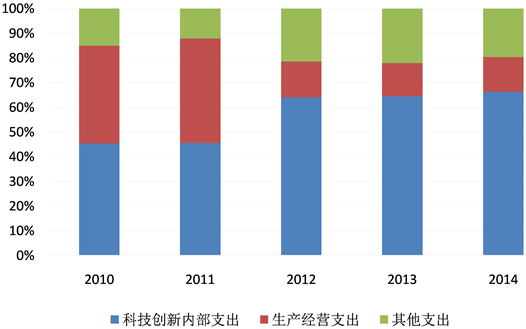

政府研究机构经费收支主要涉及自然科技、社会人文科学领域机构,科技信息、文献机构以及县属、专职机构,其中政府资金为经费收入的主要来源,非政府资金主要来源于企业、金融贷款、社会其他行为组织等投入,由图2、图3中可以看出生产经营性收支在2012年后占比逐步减少,而政府资金投入与科技创新内部支出占比逐步增加,反应出山西省研究经费使用方向正在发生变化。综合而言,历年经费支出总额与投入总额相差较小,其中2014年经费收支为33.11亿元和31.96亿元,差值为1.15亿元,仅占同年经费支出的3.58%,势必出现研究与开发机构因减少经费支出而损失的创新机会,山西省科研经费存在资金拮据现象。

Figure 2. The proportion of government research institutions’ revenue

图2. 政府研究机构经费收入情况占比图

Figure 3. The proportion of government research institutions’ expenditure

图3. 政府研究机构经费支出情况占比图

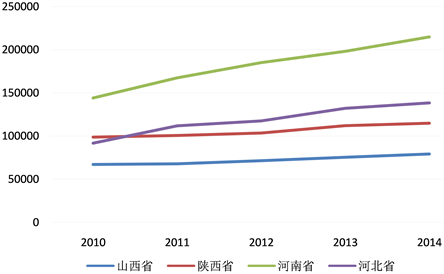

2.2. 山西省科研人力资本条件

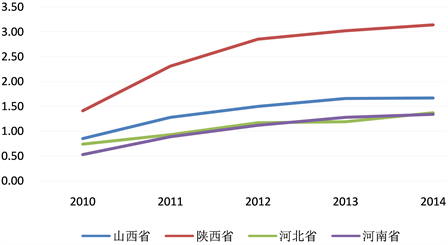

据统计,万人中高校在校生数呈逐年稳定增加趋势,增幅保持在每年5.54%的水平,R & D人员数占年均科技活动人员数保持着22.28%左右水平,通过对周边四省R & D人员总数对比分析可以看出(如表3、图4),山西省R & D人员折线位于最下方,人员总数仅占到排行第一的河南省的1/3,且从折线的变动趋势来看,山西省R & D人员总数变动基本处于平稳状态,而其他三省折线都有比山西陡的变化趋势,以河南省上升率最高,山西省人力资本条件有待改善。

Table 3. The total number of R & D personnel in the four surrounding provinces comparison tabulation

表3. 周边四省R & D人员总数比较统计表

Units: person

单位:人

Figure 4. The comparison and analysis of the total number of R & D personnel in the four surrounding provinces

图4. 周边四省R & D人员总数比较分析图

2.3. 山西省成果实现水平

目前山西省科技贡献率在55%左右的水平,每年科技成果产出440.2项,单项交易合同额336.69万元。科技论文发表年均值为10654.2篇,上下波动差较小,截止2014年底,山西省有效发明专利共6248件。

Figure 5. The comparison of the effective ownership of invention patents of ten thousand people in four surrounding provinces

图5. 周边四省万人有效发明专利拥有量对比图

从图5中可以看出,山西省万人有效发明专利拥有量相距陕西省差距较大,历年增速也明显低于陕西省。虽然山西省万人有效发明专利拥有量略高于河北省、河南省,但其二省常住人口基数均是山西省的两倍、三倍之多,从侧面也反映出山西省有效发明专利总量相对较少。科技成果完成中企业占比51.30%左右,科研机构与大专院校共同所占比重在25.99%左右,科研机构与院校在完成科技成果中创新能力较低。

3. 农谷科技创新平台评价体系的构建

本论文选用层次分析法(Analytic Hierarchy Process)进行评价分析,层次分析法师由T. L. Saaty于20世纪70年代初提出的一种简便、灵活而又实用的多准则决策方法。通过文献总结与咨询专家等方式,经过反复修改后设计评价指标体系如下,由环境支撑指标、资金支持指标、人力资本指标和成果实现指标四大类组成 [4] ,构建了递阶结构层次模型,如表4所示:

Table 4. Hierarchical structure model of Shanxi “rural valley” innovation platform evaluation index system

表4. 山西“农谷”创新平台评价指标体系递阶层次结构模型

3.1. 山西“农谷”创新平台评价指标体系说明

环境支撑指标,山西农谷建设是科技带动农业转型的根本,因此农谷建设的外部环境是影响农谷建设基点的根本因素,但山西省社会、自然环境基本处于定值,对农谷建设环境支撑变动影响不大,故本文主要考虑经济环境因素,以人均GDP、政府财政支出和社会固定资产投资变化考虑农谷所处宏观经济环境的变动水平。

资金支持指标,科研资金来源的稳定性和长效性,不仅直接影响区域科技成果研发率与转化率高低,而且对于区域科技进步、经济增长有着至关重要的作用,通过对R & D经费投入与支出、科技经费来源与去向的分析,可以深层次的判断创新平台建设中科研经费是否满足目前科研机构、院所的需求,是否能够为驱动农谷科技创新提供更多的资本支撑。

人力资本指标,人力资本指标作为区域科技创新平台的软性资本,反映一段时间内平台建设所拥有的人员储备与培育能力,其为平台建设提供智力支持,是科技作为生产力中的决定因素,许多指标体系中涉及高校与机构院所指标,很大程度上是考虑到科研条件,本研究认为农业科技创新平台对于科技人员要求具有包罗性,如农机、水利、土壤、细胞等,故以万人中高校在校数、万人中R & D人员总数以及科技活动人员总数作为主要分析依据,通过对历年R & D人员占从业人口的比重横向分析,表明山西农谷建设人力资本的现状以及之后的发展重点。

成果实现指标,成果实现指标是分析区域内一段时间的科技创新与科技成果实现能力,主要对于专利申请授权情况、技术合同交易情况以及历年科技成果数进行统计来反映山西省科技成果实现能力。

3.2. 山西“农谷”创新平台评价指标权重

指标权重是衡量各个指标对评价对象重要程度的量值。确定指标权重的方法有客观赋权法和主观赋权法 [5] 。由于缺乏评价山西“农谷”创新平台评价指标权重的相关经验数据,本文采用主观赋权法中层次分析法的基本原理与专家打分形成的判断矩阵,计算指标权重。

通过专家法构造判断矩阵,层次单排序及检验如表5所示:

最大特征根

= 4.0514,一致性指标CI = 0.0171,平均随机性指标RI = 0.89,一致性检验CR = 0.0192 < 0.1,判断矩阵符合一致性检验要求。

根据实践经验,参考相关文献,征询山西农业大学“山西农谷”科创城规划专家组,确定二级指标权重使用专家打分法。通过“头脑风暴”课题小组遴选出需要给专家组发放的相关资料及打分细则,采用“背靠背”形式的向有关专家征询。经过数次意见收集,依据专家建议排出轻重序列,选择二级指标合适分值。最终结合一级指标权重,确认二级指标综合权重,二级权重加和为一级权重,如表6所示:

Table 6. The total ranking of indicators and weight calculation results

表6. 指标层次总排序及权重计算结果

4. 山西“农谷”创新平台历年分值计算

为了使得指标的数值间具有可比性,通过对数据进行无量纲化处理为0~100之间的数值,公式为:

,通过标准化数据表与各指标进行计算,得各年份分值,如表7所示:

Table 7. Annual score of Shanxi Province

表7. 山西省历年分值

5. 农谷科技创新平台的评价结论

目前山西省农业科研体系实质是“有体无系”,农科院、农业大学、农业厅在科研业务上定位不清、分工不明,各自为战、交叉重复,竞争有余、合作不足,项目、成果、团队碎片化 [6] 。根据山西省五年内科技创新平台发展现状实证分析,从历年分值表可以看出,虽然前三年分值较低,但后两年分值均已经超高60分以上,尤其2014年高达76.58分,体现了山西科技创新平台建设环境的不断优化。在环境支撑指标中,各项指标分值均属于从小至大分布,说明山西省无论在地区生产总值还是农业生产总值都在不断增加,尤其以财政支出与固定资产投资增加较为明显,山西“农谷”创新平台建设具有良好的经济环境支撑。但在资金支持指标中,除R & D经费支出呈上升趋势发展外,其他指标变化不定,其中较为突出的是R & D经费支出占科技支出的比重呈U型波动,且2014年低于2010年,这反映出科研单位在使用经费过程中其他科技活动资金需求较大于研究与开发资金需求,而科研经费支出出现下滑趋势,综合而言为由于科技活动经费支出减少,但一些其他的资金使用制约了研究与开发经费的使用,反应出山西省科研经费投入不足,不利于山西“农谷“创新平台建设。在人力资源指标分值中,万人中高校在校生数、万人中R & D人员总数、R & D人员总数占从业人口比例呈稳定上升趋势,说明山西“农谷”科技创新平台建设有着较为充裕的人力资源,但科技活动人员总数及R & D人员总数呈现下降趋势,其中科技活动人员总数分值下降幅度较大,说明在山西省科技创新平台人力资源方面存在人员流失现象,这对于山西“农谷”科技创新平台建设中如何防止人员流失提出了警示。在成果实现指标分值中,专利申请与授权呈上升趋势,其中2013年增加较大,但科技成果与科技论文发表量在2011年开始逐年下降,这也预示山西“农谷”科技创新平台建设中,应充分重视科技成果的实现。交易合同数呈波浪式发展动态,但交易额却每年持续增长,这说明单笔交易合同数额有较大提升,山西“农谷”在此方面除了保障单笔合同交易额上升以外,也应注意保障技术交易合同数的稳定增长。

基金项目

山西“农谷”运作方案设计研究——创新平台建设和整合(ng201711)。

参考文献

NOTES

*通讯作者。李玉萍(1960-),女,教授,研究方向为农业经济。