1. 引言

社会适应水平是衡量大学生心理是否健康的标准之一,也是高校心理学和教育学工作者的研究重点(Hannum & Dvorak, 2004)。社会适应指个体逐渐地接受现有社会的道德规范与行为准则,与社会环境达到和谐共处的平衡状态,它是个体开展社会活动的前提和必要准备(李晓巍,邹泓,& 曲可佳,2008)。大学阶段是个体社会化发展的关键期,也是能力形成的转折期,资料显示,10%~30%的大学生会出现各种心理问题,预防和解决大学生心理问题的有效策略之一就是提高大学生的社会适应能力(张大均,2014;张强,陈丽娇,& 赵虎,2004)。良好的社会适应能帮助个体更好地面对社会压力,以及承担自己的社会责任(江巧瑜,许能锋,& 曹建平,2010)。已有研究已经从个体特质的角度对大学生社会适应进行了丰富的探索,但是从家庭因素出发的研究相对少见。因此,本研究将从家庭内环境的角度,对这一问题进行补充和拓展。

家庭的内部环境是个体社会化的核心,它对每个人的成长起着决定性作用,也影响着个体的大学生社会适应能力(胡韬 & 郭成,2013)。家庭环境包括影响个体身心健康成长的内外因素之和(索淑艳 & 索变利,2017),外(硬)环境一般指家庭居住地、家庭结构、经济状况、父母文化程度和职业等,内(软)环境一般指家庭文化、亲子关系、家庭互动等(白丽英,2003)。在本研究中,家庭内环境主要体现于家庭互动过程中的亲密性和适应性。在良好的家庭内环境中,家庭成员间有着较高的亲密度和情感表达,个体可以从家庭内部获得的社会支持,进而在大学阶段表现出更高的社会适应水平(张文娟,邹泓, & 梁钰苓,2012);在不良的家庭内环境中,个体无法从家庭内部获得足够的亲密体验和社会支持,大学阶段的适应能力低于正常水平(柴江 & 许庆豫,2015)。在McCurdy和Scherman (1996)的研究中发现,完整家庭的大学生比离异或再婚家庭的大学生表现出更好社会适应性,因为完整家庭通常能为个体提供更好的内部环境。由此可见,家庭内环境对个体的社会适应具有重要影响(Soenens & Vansteenkiste, 2005)。

个体的情绪表达同样也是影响个体社会适应的一个重要因素。情绪表达通常指个体将自己在社会环境中感受到的情绪体验通过言语或非言语的形式表现出来,继而影响个体在社会交往中的角色和行为(Kalisch,Wiech,Critchley,Seymour,O’Doherty,Oakley,& Dolan,2005;Saito,Klibert,& Langhinrichsenrohling,2013;Moreno,Bauer,Yanez,Jorge,Maggardgibbons,& Stanton,2016)。作为情绪的外在表现,情绪表达具有适应作用和信号功能。积极方式的情绪表达通常有助于个体的人际关系,减少个体与他人相处时的矛盾冲突(Salovey, Stroud, Woolery, & Epel, 2002);经常抑制情绪表达的人不容易建立亲密的社交关系,交往程度较低(Gross & John, 2003);情绪表达能力弱或情绪表达不畅则会影响他人对个体情绪的识别和理解,减少个体的人际支持,降低社会适应水平(Benzur & Zimmerman, 2005; King, 1998)。由此可见,个体的情绪表达能力对大学生的社会适应有重要影响。

从已有研究来看,个体的情绪表达会受到家庭内环境的影响。基于社会学习理论,个体会通过观察父母等家庭成员之间的互动方式,形成自己的情绪表达方式(吴燕霞,卢家楣,& 谢庆斌,2017)。家庭内环境中的亲密性和适应性越高,成员之间的互动方式就越积极,情绪表达也更加好。已有研究显示,个体所处家庭适应性越高,越愿意表达积极的情绪体验(翟天宇,吕厚超,& 黄志慧,2014);家庭成员间的亲密度越低,孩子的情绪表达就越孤僻(邓丽芳 & 郑日昌,2003,2013)。父母的情感支持也会增加孩子的积极情绪表达,并通过建设性地帮助他们处理焦虑、抑郁或愤怒等消极情绪,减少孩子的消极情绪表达(Wills & Cleary, 1996)。

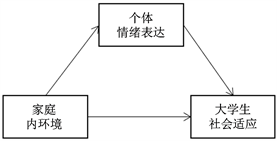

综上所述,个体的情绪表达可能是家庭内环境影响个体大学社会适应的一个内在机制。良好的家庭内环境一方面可能直接提高个体在大学阶段的社交适应水平,另一方面可能通过增加个体的积极情绪表达,减少消极情绪表达,进而间接地促进个体的大学人际关系水平,提高个体的社交适应水平。为了验证该机制的存在,本研究以大学生为研究对象,分析和验证大学生家庭内环境、个体情绪表达和社会适应三者之间的中介关系,并拟建立中介模型(如图1所示)。

Figure 1. Model of family environment, individual emotion expression and college students’ social adaptation

图1. 家庭内环境、个体情绪表达与大学生社会适应关系模型

2. 研究方法

2.1. 研究对象

采用随机抽样的方法,选取贵州省本科在校大学生500人。共获得有效样本400人(有效率:94%),其中男生102人(约占25.50%),女生287人(约占71.80%),缺失11人,平均年龄20~22岁(M = 20.65; SD = 1.62)。样本年级分布上,大一42人(10.50%)、大二171人(42.80%)、大三150人(37.50%)、大四27人(6.80%),缺失10人;样本家庭住址分布上,城市52人(18.30%)、农村338人(79.30%),缺失10人;样本独生与否的分布上,独生52人(13.00%)、非独生317人(84.50%),缺失10人。

2.2. 研究工具

2.2.1. 家庭内环境

本研究采用的家庭亲密度和适应性量表中文版费立鹏等人在1991年修订(费立鹏,沈其杰,郑延平,赵靖平,蒋少艾,王立伟, & 汪向东,1991),原版则由Olson等人在1982年编制而成。该量表为自我评定量表,共包括30个项目,采用5级评分方式,由被试从1“不是”到5“总是”在5个等级上进行评定。此量表分为两部分,一部分是家庭的现状,另一部分是家庭的理想状况,问题是一样的,但选择不同,现状和理想状况的得分之差的绝对值表示对家庭亲密性、适应性的不满意程度,两值差异越大,对家庭的不满程度越大。在本研究中,只要求被试回答现实的家庭情况,因为本研究主要是探讨影响大学生社会适应的家庭因素。数据显示,家庭亲密度和适应性总量表的克隆巴赫信度系数α为0.87;两个分维度中亲密度维度的α为0.76、适应性维度的α为0.77。

2.2.2. 大学生社会适应

本研究采用的《中国大学生适应量表》是由方晓义等人于2005年编制而成(教育部《大学生心理健康测评系统》课题组,方晓义,沃建中, & 蔺秀云,2005)。该量表共包含60个项目和7个维度,为自我评定量表,采用5级评分方式,由被试从1“不同意”到5“同意”在5个等级上进行评定,得分越高,说明该学生在现阶段学习生活中的适应现状越好。数据显示本量表的克隆巴赫信度系数α值为0.87。

2.2.3. 个体情绪表达

本研究采用的《情绪表达性量表》是由Kring,Smith和Neale等人编制、陈会昌等译定而成的(Burger & 陈会昌,2004)。量表采用五级评分方式,由被试从1“不是”到5“总是”在 5个等级上进行评定。该量表共包括17个项目,涵盖了正向计分和反向计分两种计分方式,其中“别人不容易看出我的情感怎样”、“即使我正在体验着强烈的情感,我也不会把它们表现出来”等11个项目为反向计分;“我认为我自己是一个爱表达情绪的人”、“人们可以看出我的情绪状况”等6个项目为正向计分。正向计分的得分越高,说明被试越乐于表达;反向计分的得分越高,说明被试的抑制表达越高,但因为是反向,也正说明被试的乐于表达性越高。在数据分析环节,首先将反向计分的对应题目进行调整,然后进行总分计算,最后才与其他变量进行描述性统计和中介检验。分析结果显示此量表的克隆巴赫信度系数α值为0.74。

2.3. 数据分析

对所收集到的数据进行人工录入校对后,采用SPSS19.0软件包进行统计分析,并采用Preacher和Hayes的Bootstrapping中介效应检验Process插件,对本研究中变量的中介关系进行探讨分析,该插件提供中介效应95%置信区间估计。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

采用Harman单因素法检验本研究中的共同方法偏差,结果显示c2 = 17375.55,df = 5671,c2/df = 3.06,提取平方和载入的方差百分比为13.86%,百分比不超过40%,即不存在明显的共同方法偏差。

3.2. 描述性分析

本研究中各变量得分及相关情况如表1所示,家庭内环境、个体情绪表达与大学生社会适应呈显著正相关。

对家庭内环境、个体情绪表达与大学生社会适应在性别等各类人口学变量上进行差异性检验,结果均不显著,故本研究不在后续分析中另设控制变量。

3.3. 中介效应检验

为了探究个体情绪表达在家庭内环境与大学生社会适应之间是否起到中介作用,本研究采用Preacher

Table 1. Correlation analysis between family internal environment, individual emotional expression and college students’ social adaptation

表1. 家庭内环境、个体情绪表达与大学生社会适应的相关分析

注:**在0.01水平(双侧)上显著相关。

和Hayes的Bootstrapping中介效应检验方法进行检验,该方法提供中介效应的95%置信区间估计(Preacher & Hayes, 2008),结果发现,家庭内环境对个体情绪表达的直接效应显著(a = 0.08, SE = 0.02, t = 3.37, p < 0.05, 95%CI [0.03,0.13]);个体情绪表达对社会适应的直接效应显著(b = 0.02, SE = 0.01, t = 0.01, p < 0.05, 95%CI [0.01,0.04]);家庭内环境对大学生社会适应的直接效应显著(c’ = 0.04, SE = 0.01, t = 0.01, p < 0.05, 95%CI [0.03,0.05]);家庭内环境通过个体情绪表达预测大学生社会适应的间接效应显著(effect = 0.0018, SE = 0.01, p < 0.05, 95%CI [0.00*,0.01]),中介效应值为a × b = 0.0016,具体见图2。

注:0.00*表示家庭内环境通过个体情绪表达预测大学生社会适应的间接效应中BootLLCI = 0.0001。

注:0.00*表示家庭内环境通过个体情绪表达预测大学生社会适应的间接效应中BootLLCI = 0.0001。

Figure 2. Relationship between individual emotional expression and family environment and college students’ social adaptation

图2. 个体情绪表达与家庭内环境、大学生社会适应的关系

4. 讨论

本研究对家庭内环境、个体情绪表达和大学生社会适应三者间的中介关系进行了分析和验证,结果显示,家庭内环境可以提高个体的情绪表达能力,从而提高大学生的大学生社会适应水平,也可以直接影响大学生的大学生社会适应,个体情绪表达在三者之间起部分中介作用。

在本研究中,家庭内坏境与大学生社会适应呈显著相关,家庭内环境越融洽,大学生的社会适应能力越高,这与国内的研究结论一致(张强,陈丽娇, & 赵虎,2004;张文娟,邹泓, & 梁钰苓,2012)。已有研究指出,在良好的家庭关系中,孩子能与父母拥有更多的互动、体验更多的亲密关系、获得更多的社会支持,同时社会适应能力也可以得到提升;在这个基础上,本研究进一步补充和说明家庭内环境对大学生社会适应的积极影响,即父母与子女的关系越和谐,孩子在社会生活中的适应能力表现得越突出(柴江 & 许庆豫,2015;李武,郝伟,& 苏中华,2005)。因此,家庭内环境作为个体社会化的核心,能促使个体更好的展现自我,拥有完善的心理状态,并最终使他们的大学生社会适应状况更好。

本研究的结果还显示个体情绪表达对大学生的社会适应有积极预测作用。已有研究表明个体情绪表达具有适应作用,大学生社会适应状况是否良好和个体情绪表达有着紧密关联,当面对社会压力、承担社会责任时,善于将积极情绪表达出来的人能够减少与他人的冲突,获得更多人际支持,从而建立良好的人际关系,以此来提高个体的社会适应水平(King, 1998; Salovey, Stroud, Woolery, & Epel, 2002; Benzur & Zimmerman, 2005)。在本研究中,个体情绪表达得分越高,大学生越可以更好的进行社会适应,该结果与上述研究一致。

社会适应是个体开展社会活动的前提,在本研究的中介效应检验中,我们发现家庭内环境可以直接影响大学生的社会适应,同时也可以通过增强个体的情绪表达能力,来提高大学生的社会适应水平。对大学生群体来说,该结果佐证了家庭内环境和情绪表达对社会适应的重要性,为他们进行更好的社会适应提供了新的理论支持(Gross & John,2003;李彩娜,张曼,& 冯建新,2010;李晓巍,邹泓,& 曲可佳,2008;江巧瑜,许能锋,& 曹建平,2010;邓丽芳 & 郑日昌,2003,2013),具体来说,家庭内环境越好的学生,其社会适应状况越好;同时家庭内环境越好的学生,他们的情绪表达能力也更好,最终令他们的大学生社会适应也更好。

本研究数据皆为横向数据,无法追踪大学生在在校期间以及离校工作后的大学生社会适应状况,以及家庭内环境与个体情绪表达是否在大学生离校就业后对其大学生社会适应产生同样的影响。大学生阶段是个体面向社会的准备期,今后的研究方向可以结合毕业后的工作和生活表现,对大学生社会适应进行更深入的研究。

5. 结论

1) 家庭内环境、个体情绪表达与大学生社会适应呈显著正相关。

2) 个体情绪表达在家庭内环境于大学生社会适应之间起部分中介作用。