1. 课程定位与目标

西南石油大学电气工程及其自动化专业是四川省特色专业,学生定位为培养合格的应用型高级工程技术人才 [1]。《工厂供电》课程是电气工程及其自动化专业的核心课程之一,通过本课程的学习,应使学生了解和掌握供电系统的基本概念、基本原理、工程设计方法、运行维护管理的基本知识以及供电系统的电能质量的分析与控制、自动化应用技术、电能节约的新技术等供电领域的最新发展动向。

2. 教学中存在问题

作为是电气工程及其自动化专业的核心课程之一,西南石油大学每年选课人数超200人,该课程理论性、设计性与实践性强,且有明确的工程应用背景,介绍了大量的规程、规定和经验 [2]。

目前,教学中存在“教师难教,学生难学”的现象,分析原因有:

一是课程内容知识点多,内容比较枯燥,理论与实践存在脱节。

二是现在的人才培养方案强调“压缩学时,整合课程,给学生更多的自主时间”,理论课时数减少,教学效果提升困难。

三是学生主要通过教师讲解获取知识,学习积极性不高,效果不理想。

因此,本课程迫切需要优化授课内容,积极探索新的教学方法和模式,提高课程教学质量,把学习的主动权交给学生,使学生填鸭式“要我学”变成主动式“我要学”,提升学习效果。

针对本课程的教学改革,首先考虑到本课程的工程应用背景明确的特点,并结合以学生为中心的教育理念开展本课程教学改革,实现从以“教”为中心向以“学”为中心转变,即“教师将知识传授给学生”向“让学生自己去发现和创造知识”转变,从“传授模式”向“学习模式”转变;其次考虑课程的特点,引入项目、案例教学模式,提高学生的学习兴趣和主动性,培养学生的工程意识、协作能力、自学能力,解决复杂实际问题的能力等。

3. 教学改革内容

3.1. 修订教学大纲,基于工程应用要求,对教学内容优化并做合理的分配

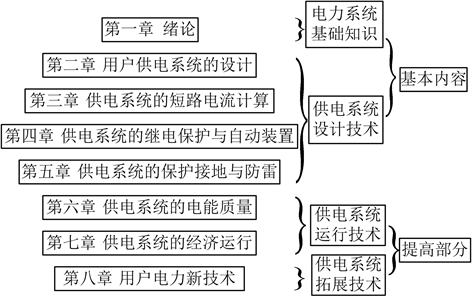

本课程知识点多、内容丰富,但学时却从64学时降到56学时又降到如今的48学时(部分班32学时),学生把握重点存在难度,非常容易理论脱离实际,所以需要对结合课程工程背景强,内容自成体系,又都是供配电设计必不可少的内容,所以教学内容进行优化和合理取舍,本课程的知识经优化后可用图1串起建立联系,从而使学生对本课程有一个整体认识,建立各部分的联系。

Figure 1. Correlation diagram of the core teaching content of factory power supply course

图1. 工厂供电课程核心教学内容相互关系图

考虑到本课程内容的工程背景强,所以尽量简单化:即虽然内容宽泛,但是考虑到用户供电系统本身简单,所以涉及到的有关电力系统的理论和方法都根据用户供电系统的特点进行了简化和简单化处理,落脚到工程应用上,而详细的理论知识可通过其他课程去掌握,具体教学内容定位如图2。

Figure 2. Positioning of each chapter’s teaching content

图2. 各章教学内容定位

图2中基本内容是本课程的核心部分,要重点关注。提高部分中,供电系统运行技术内容在相关的如电能质量课程等有讲授,要引导学生结合配电系统的特点和要求去理解和学习,可结合案例、项目有针对性的学习;而用户电力新技术,只需结合环境、社会、政策等发展和要求,点到为止,学生课下查阅资料自学为主。

3.2. 积极探索新的教学方法和教学手段,提高课程教学质量提升学习效果

工厂供配电课的内容较为繁杂,虽然难度不高,但涉及的内容很多,既有公式,又有图表,单一的板书式授课或纯粹的多媒体教学都不能够满足其要求,要针对教学内容,研究不同的教学方法和手段,多种教学方式相结合,课堂教学与如现场实物教学相结合、板书教学与多媒体教学相结合、理论教学与实验教学相结合等,灵活教学,提高课堂教学效率从而激发学生学习的积极性和主动性 [3] [4]。

教学过程中,通过增强互动性提升教学效果。教师在课堂上针对新课内容布置课题,并提出具体要求:“是什么”、“为什么”、“怎么样”。工程性强的部分,如设备选择,要求学生结合实习实践中的所见所闻,在课堂上现身说法,讲解实际中了解的情况。

本课程的教学目标是使学生具备35千伏及以下供配电系统的初步设计能力,故除了要把各部分内容学习好、掌握好,还有根据工程实际,把整个课程的内容串起来,这就需要进一步深入改革教学手段和教学模式。

3.3. 积极探讨并实施基于项目、案例教学的“大班授课 + 小组研讨”教学模式

工厂供电课程涉及到的内容大多是工程中实用的知识.每一章节单独介绍后,如果没有工程项目的驱动,学生无法真正理解并将各部分所学知识应用到实际的工程项目中。通过引入工程实际项目案例,采用模拟或者重现现实工作里的一些内容,要求学生基于所学的知识和理论基础,通过分析和判断,并充分利用现代化教学与实验手段,解决实际中的问题 [5]。

项目案例具体设施采用大班教学和小组讨论的模式,通过老师选择提供合适的案例,同学们分成不同的小组,结合课程教学进程,逐步实施。一般可以分为以下几个教学阶段(见表1示例):

1) 明确项目任务:根据教学任务和要求,由教师提出一个或几个项目,一般的项目都是结合具体确定项目的目标和任务。在上课第一周后就下发给学生。

2) 制定计划:学生自由组合,分程若干小组,每小组5~7个同学,在教师指导下,结合教学内容和教学进程,学生制定工作计划,确定工作步骤和程序。

3) 实施计划:学生确定各自在小组中的分工,然后按照已确立的工作,在每部分教学内容进行完成后,除了完成课程内容作业外,完成项目对应的部分内容。

4) 小组讨论:讨论是学习的重要一环。学生对每个阶段的任务要进行自我评估、讨论,这个阶段教师要参与,参与讨论、评判项目进展的情况、解决出现的问题。

5) 项目总结与反思:课程结束后,每个小组对整个项目过程进行分析和总结,要完成一个项目报告,这部分内容也作为学生课程结业考试的也重要部分。同时,老师也要对项目的进行情况进行总结和反思,针对问题以待下次课程进行改进。

Table 1. A specific case performance record

表1. 某具体案例执行情况记录表

3.4. 改革模式总结分析

本次对工厂供电课程的教学进行了改革尝试,改革的核心是实现从以“教”为中心向以“学”为中心转变,并基于本课程的工程背景很强的特征,引入工程化的教学模式和手段,如图3所示。这种模式期望以教师教学为基础,以学生为学习主体,以亲和的师生关系、协作的生生关系为纽带,从而针对工程性较强的课程,提供一种理论学习与实践学下完善结合的教学模式 [6]。

教学内容优化是前提,教学方法是手段,而大班教学和小组讨论的项目案列教学模式是这次教学改革的核心。而其中在项目案例推进中,探讨如何实现大班授课、小组研讨的有机结合是重中之重。另外,通过这种模式,引入了过程考核,不再一考定成绩,学生参与的主动性大大提高。同时,这种教学模式对教师提出了更高的要求,指导学生完成项目,老师首先要有丰富的项目背景工程经验,同时,在小组讨论中,学生的发散思维、能动性给出了很多新的问题和建议,会促使教师要不断更新知识,提升自己的能力。

Figure 3. Block diagram of the engineering teaching model for factory power supply course

图3. 工厂供电课程工程化教学模式框图

4. 实施效果

上述教学改革模式和手段在电气工程2015级卓越班进行了试点,该班培养计划中工厂供电课程32学时,其中课堂教学28学时,实验学时4学时。针对学时较少的情况,重点讲授内容在基础内容上。同时,考虑到他们已修电能质量课程,结合各章节教学内容把电能质量相关内容贯穿于整个教学进程,如讲负荷计算无功补偿时引入无功功率对电能质量的影响、电压损失计算时引入电压波动与闪变的内容等。

同时,以大作业的形式引入项目案例教学,基于几个供配电设计题目,要求学生自由组合(5~7同学1组)选择一个题目完成,学生共29人,设置了四个题目。按上面的实施步骤开展工作,学生学习积极性极大的增强,项目实施整体较好,完成的报告虽然还远不够完善,但通过这样一个个项目案例的设计,同学们把本课程的知识串联了起来,对内容理解也更深,实施过程中显示了一定的工程意识。相比以前,本班学生知识掌握非常扎实,期末卷面平均分为84分,超过往届十分,成绩最高分99分,优良比例达到了83%以上,显示了本次教学改革取得了较好的效果。

但还存在一定的问题,尤其是案例选择、案例设计内容和目标、学生管理还存在问题。合适的教学案例才能对学习的内容进行有效的演示,对教学成果有着直接的影响,而设计内容要考虑本课程学时、学生的业余时间、学生的学习能力,要求过多过全会影响学生的积极性,过简单则效果差。另外,把改革推行到全年级存在学生过多(200余人)、分组过多、教师投入过多和教师人手不够的问题,需要引入教师团队建设,需要学校改革课程考核机制,为教师积极投入教学改革提供良好的保障。