1. 引言

网络利他行为(internet altruistic behavior)是指网络环境中表现出来的支持、指导、分享、提醒等有利于他人和社会、且不期望得到任何回报的自觉自愿行为(郑显亮,2010)。目前,网络中的帮助行为受到学者的广泛关注(Erreygers, Vandebosch, Vranjes, Baillien, & Witte, 2018; Han, Xu, Bian, Gao, & Ren, 2016),网络帮助行为的发生率比网络消极行为更高(Erreygers, Vandebosch, Vranjes, Baillien, & Witte, 2016; Lister, 2007)。网络利他行为是一种积极行为,有助于构建个体的积极人格(郑显亮,赵薇,2015b),有助于增强个体的主观幸福感(郑显亮,王亚芹,2017),有助于提升个体的道德品质(谢园梅,2015)。因此,本研究拟探讨大学生网络利他行为的影响因素及其内在作用机制,对于培养大学生的网络利他行为,以及促进大学生的身心发展有重要意义。

在利他行为影响因素的研究中,共情受到广泛关注(Barnett, Howard, King, & Dino, 1981; Eisenberg & Miller, 1987; Batson, 2008),研究发现共情是预测利他行为的重要指标(李文辉,李婵,沈悦,但菲,2015;Batson et al., 1995; Paciello, Fida, Cerniglia, Tramontano, & Cole, 2013)。巴特森的共情——利他主义假说认为共情诱发真正的利他动机,该动机的最终目的是使他人而不是自己获益(Batson & Shaw, 1991),共情程度越高,帮助他人脱离困境的动机就越强烈。并且,共情在减少网络欺凌行为和增加网络利他行为方面起着重要作用(Steffgen, König, Pfetsch, & Melzer, 2011; 赵欢欢,张和云,刘勤学,王福兴,周宗奎,2012)。研究表明,在线共情体验在网络亲社会行为中发挥着积极作用(Khang & Jeong, 2016),个体的共情能力越强,越能对困境中他人感同身受,从而表现出网络利他行为(郑显亮,赵薇,2015a;蒋怀滨,郑婉丽,马松,肖威龙,张斌,2016)。由此推测,共情是网络利他行为的促进因素。然而,仅考虑共情对网络利他行为的直接影响并不足以阐明二者的内在联系,所以本研究要考察二者的内在机制,进一步说明共情是如何影响网络利他行为。

尽管先前的研究证实了共情是网络利他行为的诱因,然而,关于共情究竟如何引发网络利他行为的研究较少,这有待进一步的探讨。相关的一些研究结果表明,共情与网络利他行为关系中存在中介机制,而社会责任是其中一个重要的中介变量。社会责任(social responsibility)是指个体积极承担责任或帮助他人的一种比较稳定的助人心理品质(黄四林,韩明跃,张梅,2016),与利他行为密切相关(宋琳婷,2012)。陈思静和马剑虹(2011)的研究表明,社会责任影响社会规范的激活,也就是说个体的社会责任越高,其社会规范激活程度越高,从而促进其亲社会行为。所以,本研究推测社会责任是促进网络利他行为的积极因素。同时,共情也是促进社会责任的积极因素。有学者认为共情是影响社会责任发展的关键因素之一(Wray-Lake & Syvertsen, 2011),研究发现共情与社会责任呈显著正相关,即个体的共情水平越高,其社会责任也越强(黄四林,韩明跃,张梅,2016),故推测个体的共情能够预测社会责任。综上所述,共情不仅直接促进网络利他行为,而且能够通过社会责任促进网络利他行为。然而,回顾以往研究并未发现关于二者共同影响网络利他行为的研究,对此做进一步探讨有助于完善网络利他行为的发生机制。

此外,社会责任中介作用的性别差异是一个值得关注的问题,共情通过社会责任进而影响网络利他行为,这一机制可能受到性别的调节。研究发现,网络利他行为存在性别差异,男生的网络利他行为多于女生(郑显亮,张婷,袁浅香,2012)。也有研究发现性别影响个体社会责任,女生的社会责任明显强于男生(Maliki, Asain, & Kebbi, 2010; Nakamura & Watanabe-Muraoka, 2006)。由此认为性别会调节“共情→社会责任→网络利他行为”这一中介路径的后半段。因此,本研究拟探讨社会责任与网络利他行为二者内在关系的性别差异,进一步阐明网络利他行为的作用机制。

综上所述,本研究试图探讨大学生共情、社会责任、性别与网络利他行为的关系及其具体作用机制,提出一个有调节的中介模型(图1),假设如下:第一,共情显著正向预测网络利他行为;第二,社会责任在共情与网络利他行为间起部分中介作用;第三,性别在社会责任与网络利他行为间起调节作用。

2. 研究方法

2.1. 被试

采用问卷调查法,随机向大学生发放问卷。共发放520份问卷,剔除无效问卷后,得到有效问卷481份,有效率为92.50%。其中男生183名,女生298名,平均年龄为20.31岁(SD = 1.54)。

2.2. 研究工具

2.2.1. 共情

Davis (1980)编制的人际反应指针量表是普遍用于测量个体共情能力的工具,本研究采用学者詹志禹修订的中文版,经检验该版本具有良好的信效度,适用于中国人(张凤凤,董毅,汪凯,詹志禹,谢伦芳,2010)。该量表共22个项目,包括观点采择、个人痛苦、想象和共情关注四个维度。要求被试报告每个项目与自身的相符程度,采用5点计分法,从“很不恰当”到“非常恰当”分别计1~5分,其中5个项目为反向计分,得分越高表明被试的共情能力越强。在本研究中,人际反应指针量表的内部一致性系数为0.72。

2.2.2. 社会责任

采用程岭红(2002)编制的青少年学生责任心问卷中的社会责任心分问卷,具有良好的信效度。参考宋琳婷(2012)的建议删去唯一的反向计分题项,因此问卷共22个项目,包括集体责任心、家庭责任心、同伴责任心、道德责任心、社会发展责任心五个维度。要求被试报告每个项目与自身的相符程度,采用5点计分法,从“完全不符合”到“完全符合”分别计1~5分,得分越高表明被试的社会责任越强。在本研究中,社会责任心分问卷的内部一致性系数为0.87。

2.2.3. 网络利他行为

采用郑显亮(2010)编制的网络利他行为问卷,具有良好的信效度。问卷共26个项目,包括网络支持、网络指导、网络分享和网络提醒四个维度。要求被试报告每个项目与自身的相符程度,采用4点计分法,从“从不”到“总是”分别计1~4分,得分越高表明被试的网络利他程度越高。在本研究,网络利他行为问卷的内部一致性系数为0.94。

2.3. 数据处理

本研究采用SPSS 21.0软件进行数据处理与分析,进行Harman因子分析,皮尔逊相关分析,回归分析以及简单斜率分析。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差检验

被试自我报告的方法收集数据可能导致共同方法偏差,因此本研究在程序上采用匿名方式控制共同方法偏差问题,在统计上采用Harman单因子分析法检验共同方法偏差的程度(周浩,龙立荣,2004)。数据结果表明,在未旋转时提取出16个特征值大于1的公因子,且第一个公因子的方差解释率为17.60%,远低于临界值40%。所以,本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2. 共情、社会责任和网络利他行为的相关分析

Table 1. Correlation analysis among three variables

表1. 共情、社会责任和网络利他行为的相关分析

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001下同。

对共情、社会责任和网络利他行为进行皮尔逊相关分析,结果如表1所示。结果表明,网络利他行为与共情(r = 0.22, p < 0.01)、社会责任(r = 0.30, p < 0.01)均呈显著正相关,且共情与社会责任呈显著正相关(r = 0.36, p < 0.01)。

3.3. 共情与网络利他行为的关系:有调节的中介模型检验

参照温忠麟和叶宝娟(2014)提出的有调节的中介模型检验程序,检验本研究提出的假设模型,结果如表2所示。第一步将除性别外的变量标准化为Z分数,第二步以共情(X)为自变量,网络利他行为(Y)为因变量,社会责任(W)为中介变量,性别(U)为调节变量,建立下列3个回归方程: 1)

,2)

, 3)

。

Table 2. Moderated mediation model

表2. 有调节的中介模型

首先,方程1结果表明,共情能显著正向预测网络利他行为(β = 0.31, t = 4.52, p < 0.001),而性别与共情的交互项对网络利他行为的预测不显著(β = −0.08, t = −1.21, p > 0.05),说明共情对网络利他行为的直接效应并未受到性别的调节。其次,方程2结果表明,共情显著正向预测社会责任(β = 0.38, t = 5.56, p < 0.001),但性别与共情的交互项对社会责任的预测不显著(β = −0.02, t = −0.36, p > 0.05)。最后,方程3结果表明,社会责任显著正向预测网络利他行为(β = 0.37, t = 5.98, p < 0.001),且性别与社会责任的交互项对网络利他行为的预测作用显著(β = −0.15, t = -2.45, p < 0.05)。根据温忠麟和叶宝娟(2014)的检验方法,以上结果说明性别调节“共情→社会责任→网络利他行为”这一中介路径的后半段。

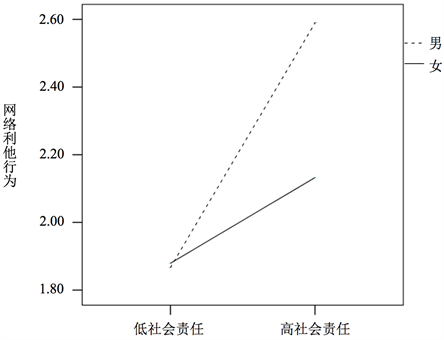

Figure 2. The moderating effect of gender

图2. 性别的调节作用

为了进一步揭示性别在社会责任与网络利他行为间的调节作用,本研究按社会责任正负一个标准差的值将其分为高低两种情况,分别做不同性别的社会责任对其网络利他行为的回归,并绘制交互效应图(图2)。简单斜率检验表明,对于女生而言,社会责任能显著预测网络利他行为(β = 0.23, t = 2.14, p < 0.05),对于男生而言,社会责任对网络利他行为的预测更显著(β = 0.59, t = 5.89, p < 0.001)。

上述结果说明,共情、社会责任、性别与网络利他行为构成了一个有调节的中介模型,验证了本研究提出的假设模型,社会责任在共情和网络利他行为间起部分中介作用,而性别在社会责任与网络利他行为之间起到调节作用。

4. 讨论

4.1. 共情与网络利他行为的关系

本研究结果表明,共情与网络利他行为存在显著正相关,且共情对网络利他行为也有显著的正向预测作用,这与以往的研究结果(郑显亮,赵薇,2015a;蒋怀滨,郑婉丽,马松,肖威龙,张斌,2016)一致。本研究结果再次证实共情对网络利他行为的积极预测作用,进一步验证了共情——利他主义假说,共情通过诱发利他动机而促进利他行为。先前研究也证实共情通过唤起个体的利他主义动机促进其帮助行为(Davis, Lishner, & Decker, 2010)。Khang和Jeong (2016)认为,网络是个体产生共情体验的绝佳场所,个体在线共情体验程度水平越高,其越容易产生网络亲社会行为。所以,共情是个体网络利他行为的促进因素,高共情水平个体激发利他主义动机,从而促进更多的网络利他行为。因此,在培养大学生网络利他行为时,要关注共情对网络利他行为的促进作用,着重培养个体的共情能力。

4.2. 社会责任的中介作用

本研究在证实共情对网络利他行为的正向预测作用后,进一步探讨了社会责任在共情与网络利他行为关系间的中介作用,进一步揭示了二者的内在联系。研究发现,社会责任在共情与网络利他行为间起中介作用。具体而言,共情水平越高,个体感知的社会责任越多,网络利他行为也越多。共情是影响个体社会责任发展的关键因素(Sanmartín, Carbonell, & Baños, 2011; Wray-Lake & Syvertsen, 2011),由此认为在面对网络求助情境时,高共情水平的个体更易激发社会责任,高社会责任继而激活社会规范(陈思静,马剑虹,2011),使得个体遵循社会规范行为,随后做出网络利他行为。此外,社会责任规范作为一种驱动利他主义的规范也影响着个体的利他行为,该规范促使个体去帮助那些值得帮助的人(迈尔斯,2006),但这涉及到责任归因问题,与归因可控困境(如懒惰)相比,个体归因不可控困境(如自然灾害)时的助人行为更多(Weiner, 1995)。所以,在未来的研究中需要将责任归因纳入考虑,进一步完善网络利他行为的机制。总的来说,本研究补充了网络利他行为影响机制的研究,发现社会责任是共情影响网络利他行为的一个重要中介机制,这也为培养大学生网络利他行为提供了理论支撑。

4.3. 性别的调节作用

此外,本研究还考察了性别对社会责任中介效应的调节作用。结果表明,性别在社会责任与网络利他行为之间起调节作用,相对于女生而言,男生社会责任的中介效应更强。具体而言,随着社会责任的增加,男生网络利他行为提升的幅度大于女生,这验证了本研究提出的假设模型。可能的原因是,男生在计算机网络方面的技能强于女生,因此男生更容易借助网络做出利他行为,Wallace认为男生尤其愿意提供关于计算机和网络知识与技能方面的帮助(雷雳,2016)。研究也发现,男生的网络利他行为表现强于女生(郑显亮,张婷,袁浅香,2012),相比于女生,男生的网络使用更加轻松,更能增强网络使用自我效能,从而加强男生的网络利他行为表现(刘勤学,陈武,周宗奎,2015)。因此,即使有同等水平社会责任的增加,男生的网络利他行为的增加也高于女生。

4.4. 研究意义与展望

本研究考察了共情对网络利他行为的影响,以及社会责任的中介作用和性别的调节效应,对于了解网络利他行为的发生机制有一定的参考价值。本研究不仅丰富了以往有关网络利他行为的研究,还为培养大学生网络利他行为提供了理论指导,例如可从训练共情和加强社会责任出发,规范大学生的网络行为。

尽管如此,本研究仍存在一些局限性。第一,采用问卷调查法收集数据,存在期望效应,接下来的研究可采用实验范式获得更为客观的数据,比如使用内隐范式测量网络利他行为。第二,关于网络利他行为的具体作用机制方面,本研究的结果虽然说明共情、社会责任与网络利他行为的作用机制,但对于其他变量的作用机制有待进一步的探讨。第三,在未来的研究中应该创设具体的网络情境,以便进一步考察网络利他行为的影响因素及内在机制。

5. 结论

本研究结论如下:1) 共情能正向预测网络利他行为;2) 社会责任在共情和网络利他行为间起部分中介作用,即大学生共情不仅直接影响网络利他行为,也通过社会责任间接影响网络利他行为;3) 性别能调节社会责任在共情和网络利他行为间的中介作用,即相对于女生,社会责任对共情和网络利他行为的中介效应在男生中更强。

NOTES

*通讯作者。