1. 引言

暴雨是长沙的主要气象灾害之一。一次暴雨过程的降水总量并非由一次连续性降雨所组成,而是由于在此过程期间中尺度雨团不断生成和移动的结果 [1]。中尺度雨团即为强对流天气的表现形式,其引起的降水强度大,局地性强,常引发山洪暴发、城市内涝、水库决堤,给工农业生产和人民生命财产带来严重的损失。对于暴雨的发生机制很多学者进行了细致研究,大量研究结果表明,暴雨的发生与水汽的辐合、大气不稳定层结、位势不稳定释放机制和高空急流密切相关 [2] - [7]。7月2日~4日,长沙地区出现了历史罕见的特大暴雨,最强降雨时段的2日20时至4日20时,长沙市区、长沙县、望城区、浏阳的48小时降雨量均排在历史第三,宁乡4日的24小时雨量达214.7 mm,突破历史极值。该文利用常规气象资料、卫星云图、雷达资料、NCEP再分析资料对此次特大暴雨天气过程进行分析,以揭示此次特大暴雨天气过程的天气形势特征与产生机制,为暴雨预报提供参考。

2. 环流形势分析

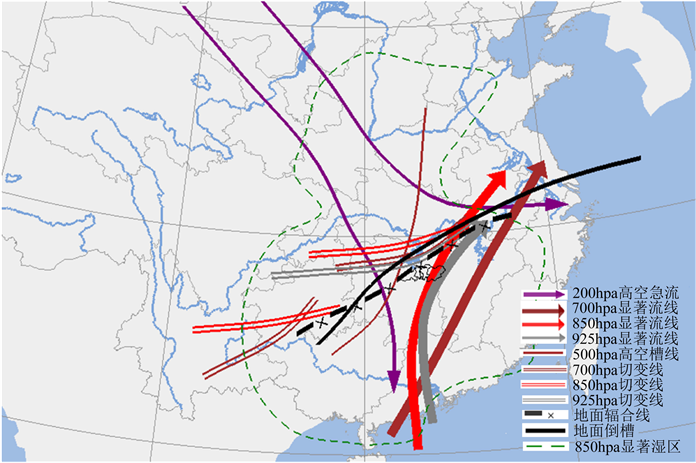

6月24~29日,亚欧地区中高纬地区为两槽一脊型环流,其中乌拉尔山地区有一切断低压,东北低涡位于130˚E附近,我国从新疆至华北一线处于西北气流控制之下;副高呈带状分布,脊线位于25˚N,位置稳定少动,高原以东多低槽东出北上。在此形势影响下,冷暖气流交汇长江中下游地区,形成准静止梅雨锋区,中低层偏南气流旺盛,四川盆地以东多低涡活动,从低涡至长江下游有切变线维持,使得长江中下游地区出现持续性暴雨天气,多地降水超历史极值。30日副高开始东退,高原以东低槽加深南压,雨带南压。7月1~4日副高转为东北西南向块状分布,588线位于浙东–粤北–越南一线小幅摆动,低槽继续加深并缓慢东移影响长沙。4日08时强降水最强时刻,500 hPa高度场上,河套以东形成一个闭合气旋式环流中心,低槽并入环流中心,形成一个深厚的呈南北向的低槽系统,588线位于浙东–闽西–粤东一线,形成副高与低槽对峙形势,长沙地区处于槽前强烈抬升区中;700 hPa高度,湘北有东西向切变线,低空西南急流位于粤西–赣北–皖东一线,急流中心风速达24 m/s;850 hPa高度,切变线位于湘北,西南急流比850 hPa略偏西,中心风速22 m/s;925高度,切变线位于湘北,偏南急流位于粤西–湘南–赣北一线,中心风速16 m/s。从4日08时的综合图可以看出,强降水时段长沙处于高空低槽、中低层切变线、地面辐合线影响下,中低层气流抬升运动明显,同时200 hPa气流在湘中以北地区分流,形成低层辐合、高层辐散的抽吸运动形势,中低层偏南风急流旺盛,水汽条件好。5日08时,副高加强西深,中低层切变线北抬,降水减弱停止(图1)。

从2日20时~4日08时的长沙探空(图2)可以看出,强降水前期(7月2日20时),大气的温湿层结曲线呈喇叭口形状,上干下湿状况明显,Cape值为1707.8 J/kg,K指数为35℃,具有较强的不稳定潜势;而垂直风切变不大,0℃层高度达5252 m,产生冰雹的可能性较小,强对流天气以雷雨大风为主。3日08~4日08时,大气温湿层结曲线近于近距离平行延伸至300 hPa以上高空,湿层深厚,并具有一定的不稳定能量,K指数在35℃以上,925~700 hPa中低层西南风风速稳定维持在12~20 m/s,为典型的大暴雨层结结构。

综合以上分析可知,此次大暴雨过程是副高减弱过程中发生于副高边缘的梅雨锋降水,以深厚高空槽与副高的长时间对峙、中低层切变线的长时间维持为背景,旺盛的偏南急流为降水提供了充沛的水汽条件。

Figure 1. Circulation situation at 08:00 on July 4, 2016

图1. 2016年7月4日08时环流形势场

Figure 2. The sounding map of Changsha Station from 20:00 on July 2 to 08:00 on the 4th

图2. 7月2日20时~4日08时长沙站探空图

3. 卫星云图特征

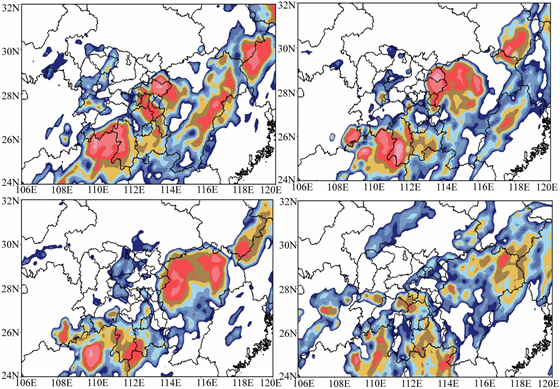

2016年7月2~4日的大暴雨过程有三个强降水时段,分别是7月2日傍晚到夜间,长沙地区普降大到暴雨,其中莲花、马坡岭12小时累积雨量大于50 mm;3日白天,东部浏阳地区降雨强度较大,浏阳站12小时累积雨量62.5 mm;4日凌晨到白天,降雨强度再次加强,为本轮强降雨过程的最强降雨时段,长沙地区普降暴雨,部分大暴雨,局地特大暴雨,宁乡、望城区12小时累积雨量超过100 mm。选取以上三个强降雨时段的卫星云图加以分析:

由图1,2日23时,位于长沙地区以南的湘潭、株洲上空有大片结构松散的对流云系随环境风场向北移动进入我市南部,云顶温度−60℃;3日01时,对流云系中原本结构松散的小对流单体发展成一个强大的β中尺度对流云团盘踞在长沙中东部地区,其云顶温度低值区位于我市南部;3日04时,对流云团迅速发展,云顶温度低至−65℃,且云团位置稳定少动,持续停留在长沙县、浏阳市;08时,云团往东北方向移动并减弱,云顶温度升高。2日20时至3日08时,长沙地区普降大到暴雨。3日11时,减弱的对流云团再次发展加强,尺度增大,云顶温度达到−70℃;14时发展成一个近乎圆形的中尺度对流复合体(MCC),云顶温度降至−75℃;16时,MCC向东北方向移动,密实结构维持,尺度不断增大,演变成水平尺度上千公里的中尺度对流云系(MCS);历经6小时的发展后(22时),MCS强度减弱,云顶塌陷(云顶温度升高),密实结构变得松散。3日08时~20时,因暴雨云团持续影响我市中东部地区,浏阳市普降暴雨,部分大暴雨,浏阳站12小时累积雨量62.5 mm,最大1小时雨量56.4 mm,出现在MCC加强东移时段(16~17时) (图3)。

Figure 3. FY-2E satellite cloud map (July 2016: 23:00 on the 2nd; 01:00 on the 3rd; 04:00 on the 3rd; 08:00 on the 3rd; 11:00 on the 3rd; 14:00 on the 3rd; 16:00 on the 3rd; 3rd 22 o’clock)

图3. FY-2E卫星云图(2016年7月:2日23时;3日01时;3日04时;3日08时;3日11时;3日14时;3日16时;3日22时)

4小时后(4日02时),位于湘中一带的东北-西南向带状降水云系中再次有一个个尺度较小的对流单体发展起来,其中有一个β尺度的对流单体位于长沙中部地区,云顶温度−70℃左右;05时,成线状排列的多个对流单体不断长大互相并合,发展成积雨云团,稳定影响长沙地区;09时,积雨云团尺度再次扩展,形成一条积雨云带,长度横跨整个湖南省,直至长江中下游其他地区,宽度达到200公里以上;13时,积雨云带在副高的推顶作用下缓慢向东北方向移动,云带中四个积雨云团依次沿着云带的移动方向持续影响长沙,云顶亮温−70℃;17时,积雨云带移动前方的积雨云团发展消散,云顶温度升高,降水强度减弱;23时,仅剩残留的层状云降水。3日20时~4日20时全市普降暴雨,部分大暴雨,局地出现特大暴雨(图4)。

Figure 4. FY-2E satellite cloud map (July 4, 2016: 02; 05; 09; 13; 17; 23)

图4. FY-2E卫星云图(2016年7月4日:02时;05时;09时;13时;17时;23时)

4. 雷达回波特征

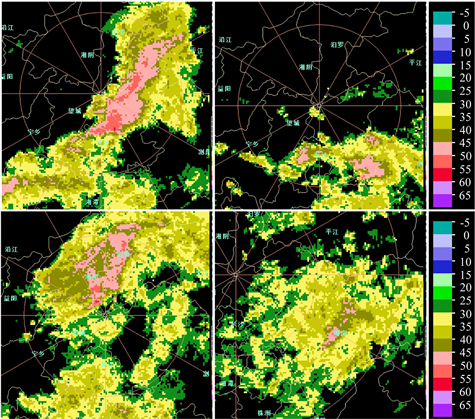

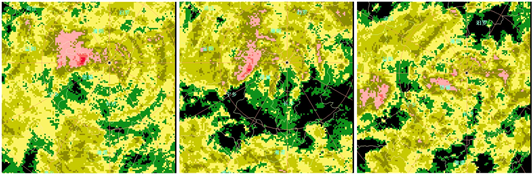

此次特大暴雨过程历时长,强度大,期间长沙各地经历了多次强降水。第一轮强降水7月2日17:30从宁乡西部进入长沙地区,强降水云团沿东北方向移动过程中范围扩大,强度加强,影响宁乡、望城后转为向西移动影响长沙县、浏阳北部,22:08在浏阳北部减弱进入平江。第二轮强降水7月2日20:10从宁乡南部进入宁乡,强降水云团先自西向东移动至浏阳东南部后转为西南东北向移动影响浏阳西部北部地区。强降水云团7月2日22:37在长沙县南部达到最强,7月2日23:54在北部减弱,影响范围有宁县南部、望城南部、长沙县南部、浏阳西南至北部一线地区。第三轮强降水7月3日04:21从望城西北部进入长沙地区,强降水云团自西向东移动,07:00减弱,影响范围为望城北部、长沙县北部地区。第四轮强降水7月3日11:32从浏阳西南部进入长沙地区,强降水云团沿西南东北向移动,13:00发展至最强,18:17在浏阳东部山区减弱移出长沙地区,影响地区为浏阳大部分地区。图5为以上四次强降水最强时段的雷达回波组合反射率图,从图中可以看出,四次强降水先后影响长沙的不同地区,均为积层混合云降水,强回波区造成所经过地区产生短时强降水。

Figure 5. Radar echo map of the first four heavy rainfall processes in the city (19:52 on July 2, 22:37 on July 2, 05:14 on July 3, 13:00 on July 3)

图5. 全市前四次强降雨过程雷达回波图(7月2日19:52,7月2日22:37,7月3日05:14,7月3日13:00)

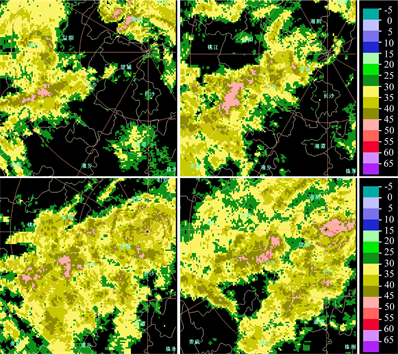

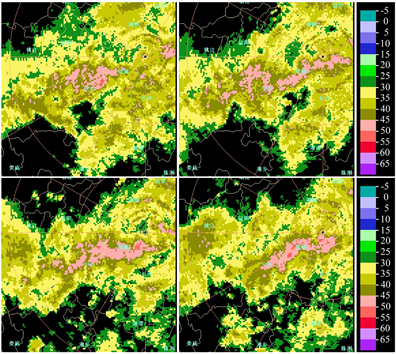

7月3日傍晚开始,进入降水最集中时段,从降水分布上看,宁乡和望城为降水最大地区。图6~10给出了7月3日19时至4日13时影响宁乡、望城的强降水回波图。从图1可以看出,3日19:19开始至4日10:05宁县先后遭到四轮强降水袭击,四次强降水云团移动路径为西南偏西—东北偏东方向,导致所经过地区出现短时暴雨或大暴雨;图1为7月4日凌晨到上午影响望城的强降水云团雷达回波图,7月4日03:05、05:27、09:12分别有三个强降水云团自西向东影响望城北部地区,强降水云团在望城境内移速缓慢,降水强度,自动站监测数据显示,三次强降水过程最大小时雨量均在40 mm以上。7月4日10时至12时,强降水持续袭击宁乡、望城,从雷达回波的连续动态发展可以发现,10时至12时,不断有强回波从宁乡西部自西向东先后影响宁乡、望城,从图8可以看出,强回波呈东西向带状分布,沿宁乡至望城一线移动,多个强降水云团连续经过宁乡望城,形成“列车效应”,加上前期已累积很多降水,使得宁乡望城出现超过历史极值的极端降水。

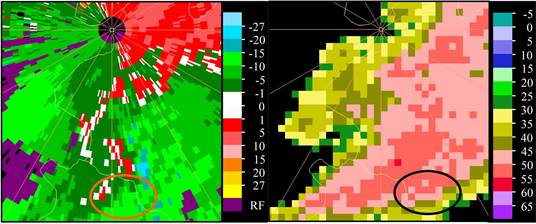

7月2日17:30至22:08第一轮强降水影响长沙,并伴有局地短时雷雨大风。雷暴发展最强时段的径向速度图上探测到气旋式速度对,速度对中心最大风速达27 m/s,对应的雷达回波强度达56 dBz,对流发展旺盛。该时刻地面相应位置出现了局地大风,自动站出现20分钟50 mm的极端短时强降水,短时强降水和大风共同作用下致使长沙县水渡河水产品市场部分钢架棚被风吹垮,2人死亡,16人受伤。

Figure 6. Ningxiang strong precipitation process (19:19 on July 3, 20:18 on July 3, 21:29 on July 3, 10:05 on July 5)

图6. 宁乡强降水过程(7月3日19:19,7月3日20:18,7月3日21:29,7月5日10:05)

Figure 7. Wangcheng strong precipitation process (03:05 on July 4, 05:27 on July 4, 09:12 on July 4)

图7. 望城强降水过程(7月4日03:05,7月4日05:27,7月4日09:12)

Figure 8. Ningxiang Wangcheng train effect (10:29 on July 4, 10:58 on July 4, 11:40 on July 4, 12:15 on July 4)

图8. 宁乡望城列车效应(7月4日10:29,7月4日10:58,7月4日11:40,7月4日12:15)

Figure 9. Changsha County thunderstorm and strong wind (July 2, 19:46)

图9. 长沙县雷雨大风(7月2日19:46)

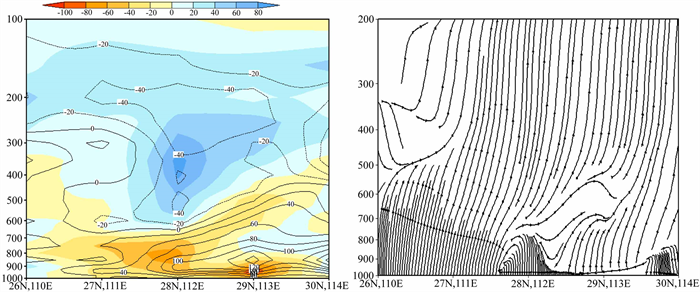

Figure 10. Diffusion diagram of water vapor flux divergence at 925 hPa at 08:00 on July 4, 2016, and water vapor flux divergence along (110˚E, 26˚N) to (114˚E, 30˚N)

图10. 2016年7月4日08时925 hPa水汽通量散度图、沿(110˚E, 26˚N)至(114˚E, 30˚N)的水汽通量散度剖面图

5. 物理量诊断

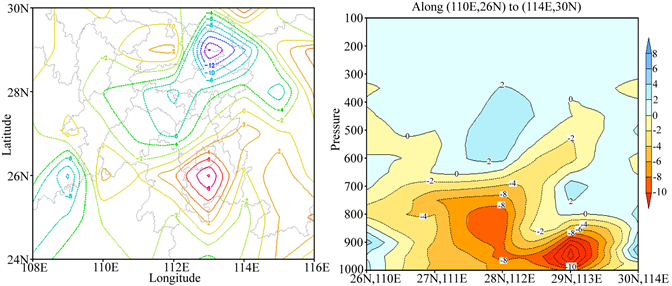

5.1. 水汽条件

充分的水汽供应是形成暴雨的一个重要条件,而水汽输送机制的建立对持续性强降水至关重要。分析4日08时850 hPa水汽通量散度场可知,强降雨发生期间,副高边缘西南急流将对流层中低层大部分水汽从西太平洋源源不断向江南地区及长江中下游地区输送,水汽输送带与低空急流位置相对应,在长江中下游地区形成水汽辐合区(图略),其中一个水汽辐合中心位于湘东北地区,长沙处于水汽辐合中心边缘(图2(a)),水汽通量散度在6.0 × 10−5 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1以上,大值区位于长沙北部地区,水汽通量散度达到12.0 × 10−5 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1。沿(110˚E, 26˚N)至(114˚E, 30˚N)作水汽通量散度的垂直剖面图(图2(b))如下,110˚~113˚E附近,850 hPa以下大气存在强烈的水汽辐合,有两个水汽辐合高值中心,其中一个位于112˚E上空,水汽辐合层深厚,上升到600 hPa高度,大值中心位于850 hPa,中心值8.0 × 10−5 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1,600 hPa以上为水汽辐散层。西南急流在输送水汽过程中加强堆积,在113˚E附近, 925 hPa高度形成另一个水汽辐合中心,中心最大值超过10.0 × 10−5 g∙cm−2∙hPa−1∙s−1。分析对应时次的整层大气可降水量,水汽含量大值带呈东北-西南走向,与850 hPa西南急流位置对应,大气可降水量大值区与水汽辐合区对应,可降水量高值中心位于湘东北,长沙地区上空大气可降水量超过700 mm,达到本地暴雨指标(图11)。

Figure 11. Spatial distribution of the entire layer of precipitation at 08:00 on July 4, 2016

图11. 2016年7月4日08时整层可降水量空间分布

5.2. 垂直运动条件

沿(110˚E, 26˚N)至(114˚E, 30˚N)作降雨最强时段(4日08时)的水汽通量散度剖面图如下,4日08时,(111˚E, 27˚N)至(114˚E, 30˚N)范围内,对流层低层为正涡度区,正涡度中心出现在850 hPa附近,中心值达到120 × 10−6 s−1,而400 hPa以上的对流层高层为负涡度区,负涡度中心出现在低层正涡度中心的偏西南侧,中心值40 × 10−6 s−1,与对流层中低层正涡度对应的是辐合区,辐合中心强度60 × 10−6 s−1,高层的辐散中心(中心强度80 × 10−6 s−1)也与负涡度中心对应。这说明,对流层中低层存在着深厚的气旋性涡度区,辐合上升运动较强,且辐合上升的高度达到了600 hPa高度,对流层高层为辐散区。高层的负涡度中心值较大,气流的“抽吸作用”很强。这种高层辐散、低层辐合的垂直结构配置是强降水发生、发展的重要条件。由该处流场剖面图可知,且对流层存在深厚的上升运动,上升运动从低层一直向上伸展到200 hPa高空。在(112˚E, 28˚N)附近存在一个涡旋中心与辐合中心对应,在(113˚E, 29˚N)存在明显的气流辐合上升运动(图12)。

Figure 12. Divergence (filling) vorticity (contour) along the (110˚E, 26˚N) to (114˚E, 30˚N), flow field diagram

图12. 沿(110˚E, 26˚N)至(114˚E, 30˚N)的散度(填色)涡度(等值线)、流场图

上升运动触发能量的释放,有利于暴雨天气的发生发展。选取本次降水过程中,宁乡站的垂直速度时序图进行分析如下图13,7月1~4日持续性降雨过程分为三个强降雨时段:1日20时~2日08时,宁乡地区上升气流速度发展加强,在2日08时左右,最大垂直速度达到0.45 m/s,上升速度大值中心位于500~600 hPa高度;2日20时至3日08时,出现第二个降雨高峰,最大垂直速度达到0.3 m/s,上升速度大值中心位于500~600 hPa高度;4日08时左右,大气上升运动区更加深厚,向上延伸至200 hPa高度,垂直运动中心向上抬升至400~500 hPa高度,最大上升气流速度0.3 m/s,且上升气流持续时间超过12小时。

Figure 13. Nine Township Station July 1, 2016 08:00~5: 08:00 vertical speed timing diagram

图13. 宁乡站2016年7月1日08时~5日08时垂直速度时序图

6. 小结

1) 此次大暴雨过程是副高减弱过程中发生于副高边缘的梅雨锋降水,以深厚高空槽与副高的长时间对峙、中低层切变线的长时间维持为背景,旺盛的偏南急流为降水提供了充沛的水汽条件。

2) 此次持续性暴雨过程,是由多个结构松散的中β尺度对流单体逐渐演变成尺度较大的中尺度对流云系持续影响长沙地区,且中尺度对流云系消散后,在长沙地区上空又有中β尺度对流单体生成、加强、合并,如此往复,持续影响本地,使得本地出现多轮短时强降雨。

3) 雷达图上,长沙各地经历了多次对流单体的袭击,自西向东形成“列车效应”,出现雷雨大风时刻,在径向速度图上有明显的正负速度对。

4) 强降雨发生期间,水汽输送带与低空急流位置相对应,大气可降水量大值区与水汽辐合区对应,长沙地区上空大气可降水量超过700 mm,达到本地暴雨指标;对流层中低层存在着深厚的气旋性涡度区,辐合上升运动较强,对流层高层为辐散区。高层的负涡度中心值较大,气流的“抽吸作用”很强。

NOTES

*第一作者。