1. 引言

核心素养是当前中学教学研究的热点。初中化学教育,作为化学学科的起蒙阶段,其学科核心素养是什么呢?在教学中应如何培育其核心素养?为此,我们进行了为期三年的初中化学学科核心素养的结构模型及其教学策略的研究与实践。下面,谈谈我们的认识与体会。

2. 初中化学学科核心素养结构体系

初中化学学科核心素养结构体系包括化学基本观念、化学思维方式、科学探究、化学学科价值与社会责任以及初中化学核心知识等基本要素。

2.1. 化学基本观念

化学基本观念是指学生通过化学学习,在深入理解化学学科特征的基础上所获得的对化学的总观性认识 [1] 。化学主要研究组成、结构和反应三个基本问题,现行初中化学教学内容也主要涉及这三个问题。所以,初中化学核心观念主要包括元素观、微粒观、变化观等。

元素观是指所有的物质都是由化学元素组成的,物质的千变万化只是化学元素原子的重新组合,在化学反应中元素不变。元素观是化学研究物质组成的独特视角。

微粒观是指物质由微粒构成、微粒之间存在相互作用、微粒以一定的空间分布方式存在。微粒观指出了化学研究物质结构的层次。

变化观是指物质是运动的、变化的,变化是有层次的,化学科学的核心是各种各样的化学变化。变化观是化学研究物质变化的核心体现。

除开这些基本观念外,还有分类观、实验观、能量观、定量观、化学价值观等等。这些基本观念之间并不是彼此孤立的,而是具有一定的联系。例如,在讨论化学反应时除了涉及化学变化观,还会涉及元素观、微粒观等。

2.2. 化学思维方式

化学思维方式是学习化学、探索化学活动中对化学感性材料进行加工处理并形成化学科学结论的思维形式。初中化学思维方式主要有三重表征、模型思维、证据推理等。

三重表征是指化学学习不仅涉及宏观现象(宏观表征),而且涉及微观世界的解释(微观表征),另外还有一套独特的化学用语系统(符号表征)。三重表征是化学思维的特殊方式。

模型思维是指化学学科的研究层次是原子、分子、离子等微观粒子,它们不易实际观察,学习起来困难,需要构建化学模型;需要运用化学模型解释化学原理与化学现象,对化学物质的结构和性质进行描述、解释和预测。化学符号是化学模型思维与表达的方式之一。

证据推理是指基于证据的思维。化学十分重视实证研究。化学理论和原理,都是在大量实验事实上得出的科学结论。故证据推理也是化学思维方式之一。

2.3. 实验探究

实验探究是人类探索化学奥秘的重要方法,也是学生学习化学的重要途径,是培养学生创新精神和实践能力的重要活动。在实验过程中有提出问题、猜想与假设、制定方案、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流,还有全面观察和记录实验现象、基于实验证据的推理等。实验探究能体现和发展学生的创新精神和实践能力、团队协作能力,培养学生的科学精神。实验探究主要包括化学实验、基于证据的推理、科学精神等内容。

2.4. 化学学科价值与社会责任

化学学科价值是指欣赏化学在解释、解决不断变化的世界中所发生问题的价值等价值观,主要包括化学兴趣、合理利用(物质)、安全习惯等。社会责任则是民族意识、可持续发展意识、环境保护意识和安全意识等。

2.5. 化学核心知识

化学核心知识是指初中化学课程标准中提出的主要化学概念、化学主干知识。如“构成物质的奥秘”中的分子、原子、离子的概念,“身边的化学物质”中的氧气、酸、碱、盐等化学物质。离开化学学科的具体知识,化学学科核心素养将是无源之水、无根之木。所以初中化学学科核心素养的要素之一就是初中化学学科的核心知识。初中化学学科核心知识是形成学科核心素养的支撑系统,是其载体。

为此,我们提出了初中化学学科核心素养体系结构模型。它是由化学基本观念、化学思维方式、实验探究、化学学科价值与社会责任四个要素组成的正四面体、并由化学核心知识充满其内的实球 [2] ,如图1。

Figure 1. Structural model of junior high school chemistry core accomplishment system

图1. 初中化学学科核心素养体系结构模型

在该结构体系中,首先,化学基本观念、思维方式、实验探究和社会责任四个核心要素其地位是相同的,每一个要素与其他三个要素的关系是等同的,四者的关系是正四面体结构。每个核心要素都离不开化学学科核心知识。核心知识填充在整个球体。其次,四个要素不能孤立存在,而是相互关联,相辅相成的。例如,在化学基本观念中同样能够体现化学思维方式、实验探究和化学学科价值与社会责任,而化学思维方式、实验探究和化学学科价值与社会责任又处处渗透着化学基本观念。第三,各要素内包含的多个要点,各要点之间也是相互联系的。例如,在讨论化学反应时除了涉及化学变化观以外,还会涉及元素观、微粒观、实验观、分类观、能量观等,各要点之间也是相互联系的。

3. 培育核心素养必须构建深度教学共同体

中学化学学科核心素养的形成离不开化学知识。当今时代,人们没有必要也不可能掌握日益增长的、无穷无尽的化学知识,只有将化学知识提升为可以迁移的化学学科观念、思维方式、化学学科价值等核心要素,通过具体的化学知识学习,才能培育和发展学生的化学学科核心素养。

我们知道,认识事物总是从具体的事实和现象开始的。首先学习较简单的概念,然后以此去表示更抽象的概念,循序渐进地组织观念系统,形成认知结构。有效认知过程就是逐层抽象、逐步概括,由浅入深,渐次构建起更加高效的层次化的深度架构 [3] 。认知加工的深度决定知识掌握的质量,知识质量的高低制约着运用知识解决实际问题的能力水平。知识的质量表现为四大基本的指征:一是全面;二是准确;三是深刻;四是关系清晰。全面是抓住所有,准确是抓住细节,深刻是抓住本质。深刻是知识质量最基本的核心指标。深刻是指能透过浅层的事实或现象,深入到本质和规律的层面。把握住本质,才能不被表象所迷惑,从而获得运用知识解决问题的能力。

因此,在初中化学教学中培育学生的学科核心素养,就应以初中化学学科核心素养的构成要素为目标,以知识教学为抓手,深入剖析知识的深刻性,触及知识本质,开展深度教学,形成意义建构。

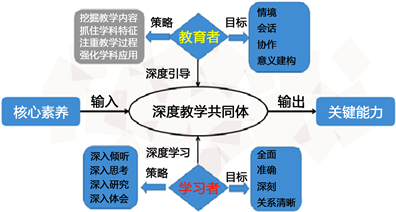

深度教学是指教师在准确把握学科本质和知识内核的基础上,旨在触动学生情感和思维的深处,引导学生自主发现和真正理解的一种教学样态 [4] 。中学化学学科核心素养的培育需要深度教学,深度教学更关注教学过程,实质就是一种思维的教学。在教学中,教师应在挖掘教学内容、抓住学科特征、注重教学过程、强化学科应用等方面来推进深度教学,通过情境创设,开展协作、会话,使学生形成意义建构。学生通过深度倾听、深度思考、深度探究、深度体验,使学生对知识有全面、准确、深刻和关系清晰的建构,进而培养学生的核心素养,形成关键能力。由此,我们提出构建以深度教学共同体为核心的深度教学体系,如图2所示。

Figure 2. In-depth teaching structure system

图2. 深度教学结构体系示意图

4. 实施深度教学的主要策略

4.1. 挖掘教学内容,构建化学学科的核心观念

布鲁纳认为,任何学科的教学都必须将学科中最广泛、最强有力的观念教给学生。帮助学生通过对学科深层结构的理解,提升他们分析信息、提出新命题、驾驭知识体系的能力。然而,在当前的教学中,一些教师往往关注具体的、事实性的知识,对概念、原理等也主要强调它们的具体内容,而不能挖掘这些具体内容背后蕴含的化学基本观念。要使学生构建化学学科的基本观念,就必须改变这种教学状态。

基于深度教学的化学教学,应从初中化学学科核心素养构成体系的视角,挖掘初中化学教材蕴含的学科核心素养,确定每一章节培育学科核心素养的教学内容。例如,微粒观是初中化学最基本的化学观念。由于对微观世界的理解需要丰富的想象力,而学生想象力发展水平又存在个体的差异。因此,部分学生对微粒观的构建存在困难。教学中就要用模型、拟人化的图象等来辅助教学。在宏观实验的同时,尽量用多媒体模拟微观实质来帮助学生发展微观思想。如化学变化、物理变化、质量守恒定律、乳化作用等等。

同时,也应将化学学科的核心素养分解、落实在化学知识的教学中。如“化学物质的多样性”是义务教育化学课程标准“物质构成的奥秘”主题下的二级主题,内容有物质的三态变化、物质的简单分类等。现行初中化学教材中都将这些内容分别放在不同的章节。如果只从化学教材中的某一章节内容进行分析与教学,往往只能就该内容的教学而教学。显然,这种教学是浅层次的教学。如果以变化观、微粒观来分析物质的三态变化,以元素观、微粒观来分析认识物质的分类,以微粒观、元素观来认识原子的排列方式不同而认识同素异形体、同分异构体,这样学生就能很好地理解物质的多样性 [5]!

4.2. 抓住学科特征,突出化学学科的思维方式

化学思维方式是解决化学问题能力的核心。启蒙的化学思维要建立起“宏观–微观–符号”三重表征以及模型思维、实证推理等,培养学生的思维能力。

三重表征是体现化学学科特征的思维方式,物质的性质体现在宏观变化上,微观理论如物质的组成、结构等则是理解性质、把握变化本质的依据,而化学符号则是连接宏观与微观的中介。它在微观层次上科学、简明地表达了宏观物质及其变化规律。教学中应将宏观现象、微观分析与符号表征有机结合起来,从微观的组成和结构上探寻宏观的性质、现象、呈现的本质原因以及符号表征的内在意义,增进学生对化学知识的理解,提高学生分析和解决化学问题的能力。

如在进行质量守恒定律的教学中,教材编者的意图是通过学生探究磷与氧气、铁与硫酸铜等反应的质量关系,得出实验结论。但有的老师在教学中往往只抓住这两个反应产生的实验现象,如试管内溶液颜色的变化、锥形瓶内产生的白烟、反应前后质量的守恒,而对于后续的“讨论”:为什么“参加化学反应前的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和”,却没有组织,更没组织学生去体会“你能用由微粒构成的观点对质量守恒定律作出解释吗?”这样,学生就不能深刻认识质量守恒定律,没有真正理解质量守恒的本质,更不能构建将化学实验现象、微观结构与化学方程式表达联系起来的这种化学特殊的思维方式 [6] 。

化学思维方式的另一个核心特征是模型思维。模型能将化学物质的结构通过最简单的方式呈现。在初中化学中用得最多的是微观模拟图。如通过微观模拟图分析化学反应前后的物质是纯净物还是混合物;在反应中参加反应前后各粒子之间的个数比等。通过对这些模型的分析,可以加深学生对微观世界以及化学反应实质的理解,培养学生微观思维能力。

4.3. 注重教学过程,强化化学实验探究

基于深度教学的化学教学,其本质就是要让学生对知识进行意义建构。建构主义认为学生对教学中获得的信息真正理解,能重新解释,重新建构,才能真正成为意义建构。化学学科的特色就是化学实验。我们不仅要凭着化学实验本身的特点,去激发和满足学生的好奇心,更要强调实验的过程,使学生获得探索新知的经历,体验认知加工的过程。使学生在实验的设计、操作、观察中不停地思考:该做什么?怎么做?为什么这么做?这样,在过程中锻炼思维,形成对化学知识的真正理解,优化学生对知识的意义建构。

如在进行酸碱中和反应的实验教学中,向滴有酚酞的氢氧化钠溶液中逐滴加入稀盐酸。在滴加稀盐酸过程中,溶液中有哪些物质?这些物质的量如何变化?溶液的pH如何变化?当红色刚好消失时,溶液中有哪些物质?此时,溶液的pH又发生了什么变化?如果继续滴加稀盐酸,溶液中存在的物质及溶液的pH会发生什么变化?你如何用宏观示意图和微观示意图画出溶液中各种物质的变化?这样的实验过程,就是学生经历和体验获得实验结果的探索过程,是学生受到科学和科学方法训练的过程,更使学生体验到化学学科的魅力。

4.4. 强化学科应用,体现化学学科价值与社会责任

有人说,体现学科本质的教学内容有三层,内层是价值和精神、中层是方法和思想、外层是问题与概念 [4] 。学科的价值和精神是学科的内核,也是发展学生核心素养的动力系统。要将外层问题深入到内层,就要调动学生的情意要素,让学生感受到化学学科价值与化学对促进人类社会发展的社会责任。通过联系生活和社会实际,强化学科应用,开展深度教学。

1) 选取生产和生活中的化学现象作为内容。用生产和生活中的化学现象作为化学教学内容,对于学生注意、解释、利用身边的化学现象,具有重要的作用。例如,关于分子、原子的学习,以学生熟悉的水的三态变化引出分子运动的有关知识,从水的电解出发认识分子和原子在化学变化中的行为,从中挖掘出分子、原子知识的生长点 [7] 。

2) 利用物质性质知识,培养学生安全意识。在化学教学中渗透安全知识,培养完全意识,是化学学科独特的价值与责任。如工厂化学品泄漏可能会使人员中毒;工人作业空间狭小可能会出现缺氧窒息;火灾现场会产生有毒气体;有毒化学品的不规范处理与管理等等都易导致各种各样的安全事故。相关的化学知识理解与掌握,完全可以避免这些完全事故,彰显化学学科价值。

3) 选取与化学有关的社会问题,体现社会责任。如在能源的开发与利用、矿物的利用、塑料的利与弊、硫和硫的化合物在空气中燃烧与其形成酸雨及环境保护、水的净化等问题的学习中,引导学生从化学的视角来解释,有利于培养学生的化学兴趣,强化合理利用物质的社会责任感。

基金项目

湖南省教育科学“十三五”规划一般资助课题“基于中学化学学科核心素养培育的深度教学研究”(编号XJK016BZXX036)研究成果之一。