1. 前言

根腐病是一种真菌引起的病,该病会造成根部腐烂,吸收水分和养分的功能逐渐减弱,最后全株死亡,主要表现为整株叶片发黄、枯萎。根腐病属于典型的土传病害,是由于植物根部或根系受病原菌浸染或不良环境因子影响而引起的一类病害,根腐败发生范围广,花卉、蔬菜、果树、大田作物和中药材等均有发生,且容易传染、防治困难,是农业生产上的一种毁灭性病害,具有“植物癌症”之称 [1] 。生产上一般所说的“根腐病”可包括多种不同的症状表现,包括黄腐型、干裂型、髓烂型、湿腐型、茎基干枯型和急性青枯型等 [2] 。20世纪初,在加拿大以及日本发现的番茄根腐病,研究表明其致病菌是尖孢镰刀菌(F. oxysporum),为国内外首次报道。我国对作物根腐病的报道历史悠久,桑维钧(1998)等首次报道烟草镰刀菌根腐病在贵州发生危害情况 [3] 。根腐病的病原菌种类繁多 [4] ,已报道的有镰刀菌、丝核菌、腐霉菌、疫霉菌、蠕袍菌和链格孢等 [1] [2] [3] [4] 。

根腐病防治对策主要有 [5] :1) 生物防治。开展生物防治,利用自然界中广泛存在的微生物及其代谢产物防治植物根腐病是一个研究热点。研究表明,多种细菌对根腐病病原菌具有较好的拮抗效果。至今,用于土传病害根腐病防治的生物防控菌剂有很多,以芽孢杆菌为主;2) 化学药剂防治。根据病害发生的时间及危害特点的不同,急需合理选择高效、低毒、低残留的药剂来防治病害,主要的方法有:a) 土壤熏蒸,b) 杀菌剂处理;3) 抗病品种的利用。选育和利用抗病品种是防治植物病害最经济最有效的方法。

2. 根腐病防治策略研究

根腐病属于典型的土传病害,防治难度大,而且目前还没发现有效的防治方法,利用微生物及其代谢产物等生物农药进行病害防治,筛选对人体以及生态环境无害的生防菌剂,逐渐替代一些化学药剂已从未世界范围内植物病害防治的主要发展方向 [5] 。目前,国内外已报道的对根腐病有防控作用的生物防治措施主要包括 [5] [6] [7] :1) 拮抗菌:目前发现木霉(Trichoderma spp.)、镰刀菌(Fusarium sp.)、粉红粘帚霉(Clonostachys rosea)、芽孢杆菌(Bacillus spp.)和假丝酵母(Candida spp.)等在土传病害防治上具有较好的拮抗作用。其中有不少都已成功进行商品化。2) 诱抗剂:不少发现一类能诱导寄主植物产生防卫反应的特殊化合物,它在很低浓度下即可被植物识别为信号物质,诱发植物自身的免疫系统,最终使植物获

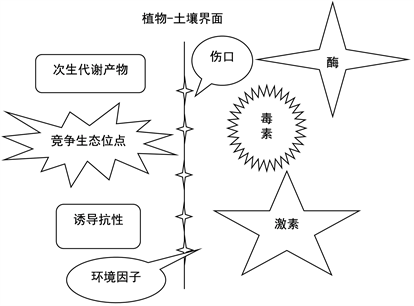

Figure 1. Study on the biological control strategy of root rot

图1. 根腐病防治策略

得抵御病害的能力,统称为植物诱抗剂。植物诱抗剂在植物发病前施用,预防病害发生,从而减少化学农药的使用;3) 内生菌:植物内生菌普遍存在,且具有多样的生态效应,包括促进植物生长、增强植物的免疫性等,使其成为了目前国内外的研究热点。本文提出了一种根腐病防治策略见图1。

内生微生物种类多样,包括细菌、真菌、放线菌等,寄生于植物组织内,与植物互惠共存。其从植物中获得营养物质,并受到植物组织保护,比附生菌和腐生菌生存环境更稳定,也比其他生防因子更易于发挥作用。同时它对人畜安全无毒,不污染环境、无残留,对病害的特异性强,不会伤及天敌和有益生物,符合农业可持续发展的需要。但其受环境因素影响大,且使用技术要求较高,防效也不稳定。本文提出了一种根腐病防治模式见图2。

Figure 2. Study on the biological control model of root rot

图2. 根腐病防治模式研究

3. 结论与展望

用与生物防治的拮抗微生物,防治植物病害的机理主要有产生细胞壁降解酶、抗生作用、竞争作用、诱导抗性、溶歯作和促生作用、产生有毒物质、限制病原菌水解酶活性 [7] [8] [9] [10] 。内生细菌防治植物病原物的方式主要有 [7] [11] :1) 提前定殖;2) 次生代谢物的直接拮抗作用;3) 诱导植物系统抗病性。内生细菌防治植物病害的生防机制主要有:抗菌物质的产生、诱导抗性、营养物质和定殖位点竞争、溶菌作用和重寄生作用等几个方面。以上几种作用不相互排斥,而且可以同时起作用。因此,利用一种内生细菌防治病害可以包括多种作用方式。

内生细菌可以作为外源基因的载体,将目的基因导入植物内生细菌中,再利用浸种、浸根和喷雾等方法将带有目的基因的重组植物内生菌转移到植物内部,可提高植物的抗病力。内生细菌在植物组织内有足够的碳源、氮源,并且受到植物组织的保护,所以比暴露于恶劣环境的附生菌和腐生菌更具有稳定的生存环境,易于发挥作用,因此,内生细菌作为生防因子的研究越来越受人们的广泛重视,成为国内外生物防治的又一热点。总体来说,植物病害生物防治在我国植物保护领域发展迅速,但相比较与欧美和俄罗斯等国生物防治研究历史悠久、资源丰富的特点,还存在着一定的差距。

基金项目

本研究感谢中国农业科学院创新工程的支持(CAAS-ASTIP-2015-IBFC),在此表示感谢。

参考文献