1. 引言

在中国的文化语境中,当人们提到“家”这个字的时候,总会激起对某个地点、某个人群的联想,以及一些正面的感觉,如安全感、温暖、归属感等。那么,当人们在说到“家”这个字的时候,到底在说什么?又为什么会产生这样的感觉?

《说文解字》对“家”的解释是“家,居也”。《新华字典》对“家”的第一个解释是,“家,共同生活的眷属和他们居住的地方”。显而易见,家的内涵包括两方面,一是共同居住的场所,即房屋,二是具有亲缘关系的人,即眷属。因此,家一方面是居住的地方,另一方面还是一种社会关系。

循此思路,可以将“家”拆解为两个部分,具体的作为居住空间的外在建筑——房屋,抽象的作为社会关系的人群单位——家庭。社会单位的“家”和居住空间的“房屋”之间有着密切的关系,共同的居住空间表征的是社会关系的亲密性,社会成员使用这一象征来确认彼此属于一个共同的单位。因此,这样的区分也有助于理解“家”的两个层面之间的互动关系,家庭的亲缘关系如何与外部的客观世界联系在一起。

2. 空间与家屋理论

在人类学领域,对于房屋有一种持续性的关注。早期的人类学者并非只是将房屋简单的作为一种物质文化来加以研究,同时也将之与人们的生活方式和组织方式联系在一起加以认识。这方面的研究可以追溯到摩尔根关于美洲土著的房屋与家庭生活的研究。摩尔根通过对新墨西哥以北印第安部落的房屋、新墨西哥定居印第安人的房屋、阿兹特克人的房屋、筑墩人的房屋、圣胡安河及其支流的房屋遗址、龙卡坦和中美洲定居印第安人的房屋遗址的分析,以及房屋结构与社会组织之间关系的探讨,提出了土地保有权和“共产主义生活”等关键概念 [1] 。莫斯也对爱斯基摩人的季节性居住空间——夏季的帐篷和冬季的长房进行了对比性分析,指出爱斯基摩人在夏季和冬季是两种不同的居住方式,与之对应的是两种完全不同的生活方式和组织方式 [2] 。莫斯和摩尔根的研究虽然关注房屋和社会生活,但是更加侧重于透过房屋来反映人们的文化,关注人们的空间实践,而缺乏对房屋感知层面的解读。

列维·斯特劳斯在1950年首次提出“家屋社会”的概念。他在讨论北美洲Kwakiutl印地安人的社会组织时发现,传统的人类学分类系统难以描述其社会组织与亲属关系。在Kwakiutl社会,人们的基本单位既不是父系,也不是母系。人们以三种方式来表述其社会团体的性质,可能共同拥有承袭自同一个祖先的名号,来自同一起源地,或共同采用一个受人尊敬的词,如伟大。这一困境促使他思考传统人类学社会分类系统的缺陷所在,他指出,传统人类学的相互对立的概念在家屋作为解释中心时都得到了解决。在这样的社会中,亲缘和共同居住是家屋的基本原则。他进一步认为,这样的现象并非只是在Kwakiutl社会存在,在南岛语族、中古世纪的欧洲、平安时代之后的日本等地均广泛的存在着 [3] 。这样,列维·斯特劳斯就将家屋放到了理解这些社会之中的社会结构和社会组织关系的中心地位。正如华琛(Waterson)所说,在这些社会中,家屋是一个主要的社会单位,其功能绝不只是一个遮风避雨的房屋,更可能是象征一个起源地、仪式中心或是传家物的收藏所 [4] 。

20世纪70年代以来,西方社会科学经历了空间转向,人类学亦不例外。这次转向主要受到西方的理论家福柯、列斐伏尔、布迪厄等人的影响,其中以列斐伏尔关于空间的一系列看法的影响力最大 [5] 。

列斐伏尔重新赋予了空间以辩证的力量,他认为,空间不仅是社会关系的“容器”和“平台”,空间也具有生产性,空间既是社会关系的产物,同时又是构建社会生活的一种力量。布迪厄在结构主义与现象学的经验主义之间引入了实践的视角,突出了“惯习”的作用。他在研究卡比利亚柏柏尔人的房屋时,指出人们通过与物质环境的互动以及在家庭内部对社会成员的模仿习得其惯习 [6] 。

列斐伏尔强调将空间和社会、历史联系起来。他把“社会性空间”观念的形成分为三个阶段:感知、理解、体验,与之相对应的是三个关键性概念:“空间的实践”(spatial practice),指人们经验感知到的物理空间,是各种地点、位置的异质性聚合;“空间的表述”(representations of space),存在于社会科学和自然科学中,是对空间进行直观、科学的表述;“表征性的空间”(representational space),是作家和艺术家的想象性体验,存在于符号的象征世界中 [7] 。列斐伏尔的理论提示了理解空间的三个层次,在空间中的实践、作为实践结果的空间、人们对于空间的理解和解释。

张英进总结梅西的空间理论隐含了三重特性,第一,空间是后天的产物,是社会、政治、经济合力作用的结果;第二,空间是一个过程,不同地点之间相互关联,多元共存,并处于不断互动重构的状态,这样的认识意在提醒人们关注空间变动的多种可能性和历史偶然性。第三,空间具有创造性的能动力量,它的不断变动将引发社会的变革,从而参与到历史进程中 [7] 。

将人类学的家屋理论与梅西和列斐伏尔的空间理论作为分析工具,可以提出以下三条思考的进路:第一,将房屋放到一个社会的、历史的、政治的力量场域之中,将其视为一种生成性产物,考察其背后的生成性力量;第二,将房屋作为一个过程,考察其在不同地点之间的相互关联,多元共存;第三,将房屋看作是一种具有生产性的力量,考察在家庭内部的生产与再生产。借此三种方法,可以分析是什么力量将房屋转变成了家,家作为一个过程是如何实现在空间中的生产和空间本身的再生产。

3. 房屋与家庭空间

房屋建筑通常也受到地域经济文化环境的影响,本文所搜集的只是四川某一个乡村的三种传统房屋类型,为方便描述以“L村”称之。这些房屋的建筑类型当然不一定具有普遍性,但是笔者认为这些房屋类型其中所体现的“家”的某些精神内涵,对于中国人的“家”文化来说,具有一定的共通性。

3.1. 房屋类型

L村传统的房屋类型主要有三种类型:尺子角(chizige)、撮箕口(cuojikou)和四合院(siheyuan)。不同的家庭修建何种的房屋主要受经济条件和人口规模的影响,在某些经济条件较好的家庭能够修建规模更大的房子,一家人独立成院。在经济条件较差的家庭,一般有两种选择,一种是先简单的修一至两间房屋,之后再积累资金,在原来的房子的基础上继续完善;另一种方法则是与别的家庭搭伙,依靠着另一个家庭的房屋墙壁进行修建,这样可以减少修一至两面墙的成本。这样修成的房屋往往是几家人共同组成一个院落。如某些四合院最多可以由5至6家组成。另外,当一个家庭的成员人数越多,这个家庭往往需要修建更多间的、规模更大的房子。

1) 尺子角

尺子角(chizige)类型的房屋外形犹如木工的直尺,以此得名为“尺子角”(图1)。尺子角类型的房屋只有四合院的一半,由一横排房间和一纵列房间以及中间的院坝组成。这种房屋的内部的空间结构分为四部分:堂屋、正房、横房、转角、院坝。横排房屋的中间一间房间为堂屋,堂屋的特点是只有三面墙,靠近院坝的一侧不修墙壁,因此立于庭院可以将堂屋一览无余。堂屋左右为正房,正房的特点是处于横排且靠近堂屋。横排的房间与纵列的房间相交的房间是转角,转角的房间一般作为厨房,是家人做饭和就餐的地点,部分家庭会再修一堵墙将转角再分隔成就餐和做饭两个空间。纵列的房屋是横房,一般由家里的晚辈或者客人居住。

Figure 1. Chizige building structural drawings

图1. 尺子角类型房屋结构图

2) 撮箕口

“撮箕口”(cuojikou)型的房屋比尺子角型规模更大,由两列纵向的房间和一列横向的房间组成。由于这种类型的房屋形似四川农村的撮箕,因而得名为撮箕口(图2)。房屋内部的空间仍然是由四部分组成:横房、转角、正房、堂屋、院坝。差别在于这种类型的房屋会有两个转角,房屋的房间数也更多。这种类型的房屋通常由一个经济条件较好的大家庭修建或者由两家或以上的家庭共同修建而成,之所以存在这种情形一是因为家庭成员更多的大家庭需要更大的房屋来容纳,二则是因为这种房屋需要更高的经济成本,而这种经济成本往往是单独一家人或者某个小家庭很难负担的。

Figure 2. Cuojikou building structural drawings

图2. 撮箕口类型房屋结构图

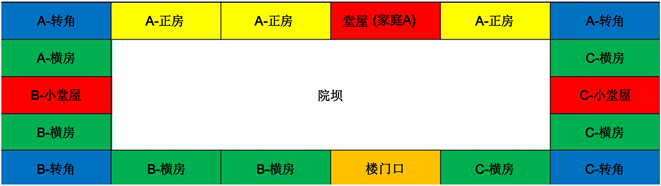

3) 四合院

四合院(siheyuan)不仅见于四川,也见于中国的其它许多地方,如北京的四合院就极为有名,可见四合院不是一个地方性的房屋类型。如图3所示,四合院类型的房屋,其形状如同一个空心的长方形,由两个横排的房间和两列纵向的房间组成。这种类型的房屋内部空间由堂屋、正房、横房、转角、小堂屋、楼门口和院坝组成。这种类型的房屋内部空间相比“尺子角”多出了小堂屋和楼门口。楼门口是四合院的入口,四合院内所有的家庭和成员都必须从这里进入,因此被称为楼门口。之所以出现小堂屋是因为这种类型的房屋绝少是一家人修建而成并且居住的,其往往是数家人共同修建。不同于某些地区的四合院代表的是雄厚的家庭实力,在四川L村的四合院常常表明的是居住者经济实力很低。在人们既需要房屋来居住,又没有足够的经济条件的时候,人们可以选择与其它家庭合起来共同修建,这样有助于减少成本。这样在一个四合院中可能居住着数家人,例如,笔者在图3中展示的就是由三家人共同居住的四合院。经济条件稍好的家庭居中,就会修建自己家的正堂屋,而处于纵列房间上的堂屋就是“小堂屋”。

Figure 3. Siheyuan building structural drawings (A、B、C Three Families Living Together Type)

图3. 四合院房屋结构图(A、B、C三家人类型)

3.2. 房屋空间结构与家庭内部的秩序

房屋内部的结构与家庭内部的结构具有相关性。房屋内的空间分类是按照家庭内部的秩序进行的,因此这种分类表达了家庭内部的结构。人们关于这个空间结构的感知也是空间的一部分,在此意义上,家作为一种社会空间既外在于房屋,同时又内在的和房屋联系在一起。房屋作为一种物质具有符号性,在地方文化中,只有人们修建了堂屋,一个家才获得社会的承认,一个家庭的成立也必须立足于具体的房屋上。今天的人们总是将房子作为婚姻的一个前提,其背后的文化机制也许正在于此。因此,反过来说,家庭作为一种符号也具有物质性。

3.2.1. 堂屋

堂屋在中国的许多地区的房屋形式中都广泛存在,一般而言,堂屋都是陈列祖先牌位的所在,是一个家庭中祖先的灵魂安息的地方。在L村,堂屋也是一所房屋建筑的核心,不管走进任何一个院落,其中必定有堂屋存在,不存在没有堂屋的房屋。相反,有时能够看到在一个院落之中存在着数间堂屋,这是因为这个院落之中存在着多户人家。如果经济条件允许,一家人就必须修建自己家的堂屋。这是因为堂屋是一个家庭存在的标志,只有修建了堂屋才能得到大家的承认。建筑单位和社会单位是联系在一起的,修建堂屋的家庭的声望要高于没有修建堂屋的家庭。

在四川的农村地区也与许多城市中的堂屋不同,这里的堂屋在平时并不具有特别的神圣性,人们可以在其中堆放杂物和农具。只有在重要的仪式性场合,堂屋才成为重要的仪式性空间。例如,在婚礼的准备过程中,堂屋就必须被清理和打扫干净,作为随礼登记和举行仪式的地方,在堂屋的门口则是婚礼中礼乐队演奏的地方。在葬礼举行时,堂屋是停棺的地点,死者的亲人在这里进行绕灵、守灵等仪式,死者的亲友在这里对死者进行吊念。当这些仪式性的行为过去之后,堂屋则又完全恢复为原本的世俗生活空间。

3.2.2. 正房与横房

正房一般由家里地位最高的人居住,这个人一般是年龄最大的家长。其余的横房则由家里的晚辈居住。有些家庭没有正房,但是靠近这家人的小堂屋的房间仍然是地位较高者居住的房间。当一个家庭留宿外来的客人时,也依照客人身份的差异来安排其休息的房间。地位较高的客人应该安排在正房,应该即靠近堂屋的房间给客人休息,如果家里没有多余的正房,即使主人腾房去横房休息也应该将正房让出。相反,如果来的是地位较低的晚辈,则只需安排在横房进行休息。这是由“礼数”所规定的,不能妥善安排的主人会被指责不知礼。在这里,房屋的居住结构表征了社会地位的差别。人们通过居住空间上的地位区分,表达了社会秩序的规范。

3.2.3. 院坝

房屋的中间是院坝,院坝也就是庭院,由砖石铺成,大小不一。一般而言,一家人或几家人共同享有一个院坝的使用权。院坝是房屋很重要的生活设施,天气好的时候,人们会在自家的院坝晾晒谷物。院坝也是重要的仪式活动空间,当发生重要的仪式场合,如婚礼、丧礼,人们要在这里摆酒请客。院坝还是公共生活空间,在平时的闲暇时间,就在这里搭起几张桌子,只凑上几个人,这里又成为了人们搓麻将、打扑克的休闲娱乐场所。因此,院坝与堂屋类似,同一个地点,在不同的情形下,可以被赋予不同的意义。

4. 讨论

房屋与家有三重关系。房屋是建筑,是堂屋,是秩序。家是空间,是有秩序的亲缘关系,是社会单位。家的再生产立足于房屋的再生产,随着家庭的发展,家庭成员的成长,原本家庭的成员要建立新的家庭必须要修建新的房屋,而一个新成立的家庭要获得社会的承认,也被要求修建堂屋。亲缘关系的秩序的生产和维持也依赖于房屋为基础,房屋内部的空间分配反映的是文化对于家庭内部秩序的期望和看法,同时也是人们日常生活的实践规则,家庭内部的成员通过实践习得了这种秩序和文化规范。

一方面,并非所有的房屋都是家,只有人们根据文化规定赋予房屋以“家”的意义的时候,它才从一间房屋转变成为一个社会关系的空间——家。另一方面,房屋代表了家的生产,因为人们在修建房屋的时候并不只是为了修建一个居住的地方,而是为了确定一个新的受到文化承认的社会单位。换言之,人们在修建房屋的时候,是在按照社会文化的规范来修建的,这种修建的规范就是“家”的标准。在此意义上,社会单位的空间可以说是被文化所建构和生产的。

结构性的规定性并不一定能够完全的实现,事实上,在现实生活中,人们并非绝然按照文化的规定生活。例如,经济条件和生活水平过低的家庭可能暂时会选择不修建自己家的堂屋,原本是祖先灵魂居所安放先祖牌位的堂屋在现实生活中也可能被放置农具和杂物。文化规定性和仪式的神圣性必须与现实生活和经济条件相协调,人们的行为方式并非一成不变,而是一个选择性实践的过程。

社会既会生产空间,空间也会生产出社会。房屋在被人们的修建之后,被文化赋予了家的内涵,因而成为了社会关系的基础。列斐伏尔认为空间是具有生产力的,它可以生产出等级秩序和社会关系。但在笔者看来,空间只是一个介质,真正使空间具有生产力的是文化。它的生产方式是将房屋的建筑结构和家庭的地位结构对应起来。文化首先给不同的房间分配不同的文化意义,通过使不同的房间具有不同的意义来将房屋进行等级化。接着,文化规范将不同地位的家庭成员分配到不同的空间。这样,文化就实现了对人的等级化和秩序化的操控。文化之所以需要借助空间来实现对社会成员的秩序化和等级化,是因为通过空间的中介,文化的秩序被固定化和合理化了,文化的秩序和力量被掩盖在空间的背后。

空间的边界是可以进行多重分割的。同一个建筑地点可以被定义成不同的社会空间。在不同的时间,堂屋、院坝可以被定义为不同的社会空间,在平时可以是没有神圣性的一般性的杂物间,在婚礼时可以是人们进行娱乐和进行人情随礼的场所,在丧礼时又可以成为死者灵魂暂时安歇的场所。同一个地点,是否有意义,具有何种意义,完全取决于文化赋予的意义不同。文化通过赋予一个特定的空间以某种神圣的意义,将其作为人们进行仪式性行为的舞台,也可以通过改变意义来改变社会空间的性质。甚至用时间的分割,来周期性的生产某种空间。

5. 结论

总之,“家”具有物质和文化的双重内涵,房屋是人们社会生活的物质基础,但是其所具有的文化性被人们定义成为了社会空间,这两方面是相互渗透,相互生产的。人们关于家的观念反映在外在的物质基础上,这种文化性促使人们生产出符合文化特性的房屋。反过来,人们感知“家”的内涵,形成对于空间的观念又是通过外在的物质基础和在这个空间内的实践形成的。因此,人们对于空间的感知、理解和体验并非是外在于空间,而正是空间实现再生产过程的一部分。