1. 引言

2006年,由卧龙、四姑娘山和夹金山山脉组成的四川大熊猫栖息地被列入《世界遗产名录》。随着大熊猫栖息地受到越来越多关注,受到人类经济活动影响——例如当地居民农业种植、薪柴砍伐,以及旅游开发的深入和游客量的增加等,也在不断增强,栖息地不仅结构受到破坏,生态系统功能也出现紊乱。此外,栖息地周边社区快速城镇化,导致土地利用变化剧烈和生态环境问题日益突出,人类的生产生活状况对自然资源所能提供的承载力提出重大挑战。

如何在具有独特资源的大熊猫栖息地实现生态文明与社会经济的可持续发展,成为亟需解决的一个重大课题。生态承载力是大熊猫栖息地可持续发展的基础 [1] 。生态承载力是一种定量指标,可以判断栖息地生态系统是否处于健康状态,判断人类活动是否在生态系统的承受阀值范围。但是,目前关于大熊猫栖息地环境承载力与可持续发展等方面的研究相对较少 [2] 。

宝兴县是大熊猫的发现地、命名地,其县域面积75%被划入大熊猫栖息地世界遗产核心保护区,接近遗产总面积的三分之一。为了进一步研究大熊猫栖息地人地关系的变动规律和影响因素,本研究利用生态足迹模型,对宝兴县2007~2016年人地关系演变进行定量分析。

2. 研究方法

目前,许多学者运用生态足迹模型以评价生态承载力。1992年,Wackernagel提出一种评估人地协调度和生态可持续性的方法——生态足迹模型。它将维持人类生存和发展消耗的资源折合成为全球统一的土地面积,计算生态足迹和生态承载力的差值 [3] 。生态足迹模型表达简明,易于理解,自提出以来在国际上引起强烈反响,在不同空间尺度以及不同社会领域,国内外学者对生态足迹理论进行了广泛的运用和实践 [4] [5] [6] 。国内生态足迹的研究始于20世纪90年代末,生态足迹的概念首次由徐中民等引入 [7] 。目前国内生态足迹模型的研究不仅注重理论介绍分析,而且也从空间和时间跨度上进行分析研究。空间上,对区域的应用实践研究逐渐扩展;时间上,从静态研究转为动态研究,采用时间序列法。生态足迹法还应用到能源、旅游、养殖业、交通、贸易等方面,得到广泛应用。

运用Wackernagel提出的生态足迹模型,计算宝兴县2007~2016年生态足迹及生态承载力。计算中所采用的生物生产性数据来自2007~2016年《宝兴统计年鉴》;在联合国粮农组织(FAO)的网站(http://www.fao.org/)可查找各农作物、水产品每年的世界产量。

2.1. 生态足迹计算

生态足迹指维持人类生存与发展所需的生物资源量,把资源量折算成耕地、林地、草地、水域、建筑用地和化石能源用地六类生产性土地面积。因六类土地生产力不同,需乘以“均衡因子”转化为生产力相同的土地面积。近年来大部分学者对四川省和雅安市的生态足迹研究中采用的均衡因子仅发生了微小的变化 [8] [9] [10] 。为了使宝兴县生态足迹的计算结果能与国内外其他地区进行比较,因此本研究选取被多数学者所采用的Wackernagel所确定的各类土地的均衡因子,即耕地和建设用地取值2.83、林地和化石能源用地取值1.14、草地取值0.55、水域取值0.22 [3] 。

生态足迹计算的计算公式为:

(2-1)

式中,EF为生态足迹(hm2);N为总人口数;ef为人均生态足迹(hm2/cap);pi为第i项消费项目的年平均生产力(kg/hm2);ci为第i种商品的人均年消费量(kg);i为生物生产性土地类型;ri为均衡因子 [3] 。

2.2. 生态承载力计算

生态承载力指生态系统能提供的生物资源量。同样,也需通过乘以“产量因子”,把六类土地转化为和世界标准统一的生物生产性而积。从而使生态足迹和生态承载力能用生产土地面积来表示,并具有可比性。同时出于谨慎性考虑,要减去12%的生物多样性保护面积。全球各地条件不同,各年各土地类型的生产力不一定相同。为了提高计算结果的准确性,应逐年核算六类生物生产性土地的产量因子。根据统计数据,逐年计算宝兴县2007~2016年各类土地的产量因子(表1)。

Table 1. Value table of various land yield factors of Baoxing county in 2007-2016

表1. 2007~2016年宝兴县各类土地产量因子取值表

生态承载力的计算公式为:

(2-2)

式中,EC为总生态承载力(hm2);ec为人均生态承载力(hm2/cap);ai为人均生态生产性土地面积(hm2/cap);yi为产量因子。N、ri同上 [3] 。

2.3. 生态赤字计算

生态赤字/盈余可以作为直接依据判断人地关系是否协调,生态发展是否可持续的判断标准

生态赤字/盈余的计算公式为:

(2-3)

结果若为负值,表明生态足迹大于生态承载力,处于生态赤字状态;反之,则处于生态盈余状态 [3] 。

3. 计算结果分析

3.1. 资源供需整体变化分析

通过生态足迹和生态承载力构成变化,可看出资源利用和供给结构的变化,也可看出区域生产和消费结构的变化。

3.1.1. 资源供需数量变化分析

根据生态足迹模型计算得到表2。

Table 2. Baoxing county ecological footprint, ecological carrying capacity, ecological deficit in 2007-2016

表2. 2007~2016年宝兴县生态足迹、生态承载力、生态赤字

宝兴县因大熊猫栖息地世界自然遗产备受关注,其社会经济也进入快速发展时期。从总量来看,2007~2016年宝兴县生态足迹总量从63,325.2526 hm2上升到71,950.1291 hm2,年平均增速1.43%,表明居民消费水平上升。生态承载力总量从50,077.7786 hm2上升到66,939.9211 hm2,年平均增速3.28%。显然,总生态承载力的增长速度明显比总生态足迹快,表明宝兴县的自然资源对居民的供给在不断加强,生态环境逐渐好转。

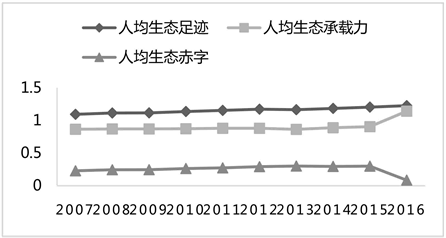

从人均水平来看,从图1看出宝兴县居民对生物生产性土地的需求在不断增加。人均生态足迹总体呈上升趋势,从1.0951 hm2/人增长到1.2283 hm2/人,年平均增速1.28%。人均生态承载力从0.8660 hm2/人增长1.1428 hm2/人,年平均增速3.13%。2016年因耕地面积增加使人均生态承载力大幅增长。

Figure 1. Per capita ecological footprint, per capita ecological carrying capacity and ecological deficit dynamic trend of Baoxing County from 2007-2016

图1. 2007~2016年宝兴县人均生态足迹、人均生态承载力及生态赤字动态趋势

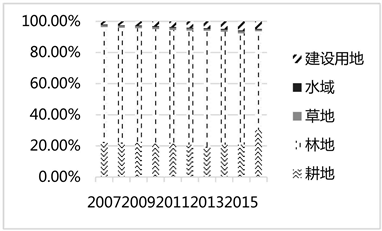

3.1.2. 资源供需结构性变化分析

从资源供需结构看(图2),在人均生态足迹构成中,六类土地所占比重由大到小依次是:耕地 > 林地 > 化石能源用地 > 草地 > 建设用地 > 水域。2007~2016年,宝兴县生态足迹的构成变化较大,建筑用地和化石能源用地的生态足迹明显增加。2007年,建筑用地和化石能源用地占生态足迹的比重分别2.60%和16.82%。2016年,两者占生态足迹的比重分别上升到4.33%和17.61%。这与近年来宝兴县大力开发矿产资源、不断扩大城镇规模有关。这也表明在经济结构中第二、三产业比重逐渐上升,宝兴县越来越依赖化石能源消费。此外,人们生活质量提高使饮食结构改变,对肉、奶、蛋及水产品需求加大,导致草地和水域的生态足迹增加。尽管耕地和林地生态足迹变化幅度不大,仍然是生态足迹构成中的重要影响因素。

Figure 2. Changes in per capita ecological footprint of different land types in Baoxing County from 2007-2016

图2. 2007~2016年宝兴县不同土地类型的人均生态足迹变化

从人均生态承载力的构成来看(图3),林地和耕地平均所占比重达到72.34%和22.17%,是对生态承载力的影响最大的,也是对改善宝兴县生态环境作用最大的两种土地类型。耕地增加主要原因是宝兴县人口增多对粮食需求增大,依托国家大型林业生态工程开展,林地面积增加。耕地和林地面积增加,则生态承载力提高。

Figure 3. Changes of per capita ecological carrying capacity of different land types in Baoxing County from 2007-2016

图3. 2007~2016年宝兴县不同土地类型的人均生态承载力变化

3.2. 人地协调度分析及生态可持续性评估

通过计算生态承载力分析区域人地关系是否协调是研究热点之一 [11] [12] [13] 。

由于宝兴县人口增长和消费上升,生态足迹显现出增长趋势。近年来虽然科学技术发展使得生态承载力提高,但由于人为因素和自然因素的影响,宝兴县2007~2016年一直处于生态赤字状态(图1)。从生态赤字状态看出宝兴县人地关系不协调,然而生态赤字无法揭示出其人地关系演变的程度。因此在生态足迹模型的基础上,通过可持续发展多指标评价,通过单位万元GDP生态足迹、生态多样性指数、生态经济发展能力、生态压力指数、生态足迹指数和生态协调度指数六个指标,对宝兴县2007~2016年人地关系协调程度进行定量研究。

3.2.1. 单位万元GDP生态足迹分析

单位万元GDP生态足迹是总生态足迹与GDP总量的比值,可以表示宝兴县资源利用效率。计算公式为:

(3-1)

式中,EF为宝兴县总生态足迹;GDP为区域国内生产总值。单位万元GDP生态足迹越大,表明该区域资源利用效率越低,反之,则越高 [14] 。

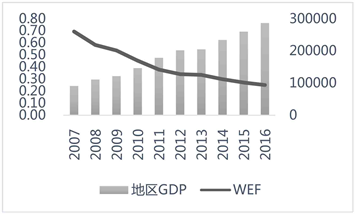

计算得到2007~2016年宝兴县单位万元GDP生态足迹的动态变化(图4)。从图4看出,自四川大熊猫栖息地被列入世界自然遗产名录后,GDP总体呈增长趋势,宝兴县经济状况总体呈良好的发展态势,经济水平逐年提高。宝兴县单位万元GDP生态足迹的值较小,并且逐年减小。从2007年的0.69 hm2/万元下降到2016年的0.25 hm2/万元,降幅达63.77%,表明在经济快速增长的同时,宝兴县的资源利用率在逐年提高,有效实现资源的循环利用。

3.2.2. 生态多样性指数和生态经济系统的发展能力指数分析

基于Shannon公式和Ulanowicz公式,徐中民等提出两个发展能力评价指标——生态足迹多样性指数和生态经济系统的发展能力指数 [14] 。

1) 生态足迹多样性指数

(3-2)

式中,Pi指指在总生态足迹中,第i种生物生产性土地类型的比重。生态足迹的多样性指数是计算第i种生物生产性土地类型在总生态足迹中的比例。

2) 生态经济系统的发展能力指数

(3-3)

Figure 4. Dynamic change of ecological footprint of unit GDP in Baoxing county from 2007-2016

图4. 2007~2016年宝兴县单位万元GDP生态足迹动态变化

式中,ef为人均生态足迹,H为生态足迹多样性指数。生态足迹多样性指数高,则生态经济系统的发展能力强。计算结果见图5。

Figure 5. Dynamic change of ecological footprint diversity index and ecological economic development capacity of Baoxing County from 2007-2016

图5. 2007~2016年宝兴县生态足迹多样性指数和生态经济发展能力动态变化

从图5看出,2007~2016年期间,宝兴县生态足迹多样性指数变化幅度小,总体呈平稳上升趋势。表明生态足迹的组成较合理,居民的消费需求下降,消费品趋于均衡化。宝兴县生态系统的经济发展能力呈增长趋势,发展能力不断提高。

3.2.3. 生态压力指数、生态足迹指数和生态协调系数分析

1) 生态压力指数

生态压力指数是地区人均生态足迹与人均生态承载力的比率,该指数代表了区域生态环境的承压程度 [14] 。

计算公式为:

(3-4)

生态压力指数可以判定生态环境承受的压力,是人均生态足迹与人均生态承载力的比值,计算结果见图6。

2007~2013年,生态压力指数呈上升趋势,表明此期间宝兴县虽然经济逐年增长,但生态环境承受压力在增大。生态压力指数最高的是2013年,2013年“芦山地震发生”,宝兴县属于重灾区,其生态系统受地震引发的次生灾害严重影响,生态环境所受压力强度最大。2013~2016年生态压力指数总体呈下降趋势,说明震后宝兴县生态系统得到恢复和改善,其生态功能充分发挥,生态环境趋于好转。2016年,宝兴县完成生态保护红线划定工作后,生态压力指数明显下降。可见,在优化区域土地空间开发格局、维护生态安全、提高生态环境质量方面,生态保护红线划定的重要性。

Figure 6. Dynamic changes of ecological stress index in Baoxing from 2007-2016

图6. 2007~2016年宝兴县生态压力指数动态变化

2) 生态足迹指数

生态足迹指数反映出区域可持续发展能力的高低,是是生态承载力与生态足迹的差额和生态承载力的比值 [14] 。

计算公式为:

(3-5)

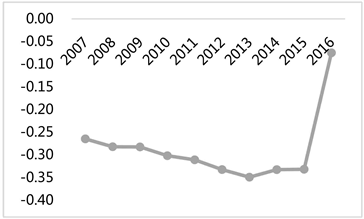

EFI的值在0~100区间内,表示生态承载力能足够支撑生态足迹增长;EFI越接近100 表示生态足迹;EFI越接近0,表示生态承载力越难以支持生态足迹。计算结果如图7。研究期间,宝兴县生态足迹指数一直是为负值,年均生态足迹指数为−0.29,说明生态赤字是生态承载力的0.29倍,宝兴县的生态需求略大于生态供给。2016年生态足迹指数增长到−0.07,生态承载力大幅提升。

Figure 7. Dynamic changes of ecological footprint index of Baoxing from 2007-2016

图7. 2007~2016年宝兴县生态足迹指数的动态变化

3) 生态协调系数

宝兴县区域发展和生态环境之间关系可通过生态协调系数判断 [14] 。计算公式为:

(3-6)

DS的取值在1至

之间。越接近1时则协调性越差;越接近

时则协调性越好。

计算结果见图8。从图中可知2007~2015年生态协调度指数变化幅度微小,表明宝兴县生态需求基本满足生态供给,属于生态协调状态。

Figure 8. Dynamic changes of ecological coordination coefficient in Baoxing from 2007-2016

图8. 2007~2016年宝兴县生态协调系数的动态变化

4. 结语

对2007~2016年宝兴县生态足迹进行计算和分析,对宝兴县的人地协调度演变状态、生态可持续性进行定量研究,主要结论如下:

1) 研究期间,宝兴县生态足迹和生态承载力均表现为上升趋势,且生态承载力的增长速度比生态承载足迹快,表明宝兴县自然资源对人类的供给作用在不断加强,生态环境逐渐好转。宝兴县森林资源丰富,林地是最主要的生物生产性土地。

2) 研究期间,宝兴县人均生态足迹略高于人均生态承载力,一直处于生态赤字状态。然而,宝兴县对资源的利用率逐年提高,并实现资源的循环利用发展。生态足迹的多样性平稳上升,表明生态足迹的构成逐渐合理。从生态足迹指数和生态协调度指数的变化来看,生态需求比生态供给略高,但仍处于生态协调状态,表明宝兴县未来的可持续发展能力较强。

宝兴县既是中国大熊猫种群重要的分布区域,也是经济发展水平相对落后的地区,近年来随着人口的增长,需求的多样化以及外部经济利益的驱动,人地矛盾开始凸显。当人们的资源性需求超出宝兴县的生态承载能力时,人地矛盾逐渐加剧,给宝兴县带来了较大的生态压力。值得乐观的是,生态承载力逐年上升,生态系统没有继续恶化的趋势。要达到“既要金山银山,也要绿水青山”的双重目标,就必须从可持续发展角度,平衡生态环境保护和经济发展。调整产业结构,大力发展循环经济,优化生产和生活方式,提高资源利用效率,从根本上改变当前的经济生产、消费的运行方式,实现宝兴县自然资源-社会经济-生态环境的可持续发展,并促进宝兴县的人地关系的协调发展。

基金项目

国家自然科学基金“世界遗产地保护与边缘带经济协调发展研究”(41201587);云南省教育厅项目:蜂桶寨国家级自然保护区大熊猫生境质量评价研究(2015Y311)。

NOTES

*通讯作者。