1. 引言

新时代,我们国家相继颁发了针对小学生的减负政策,着力推进素质教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。然而家长受“生存危机”的担忧,教师受“聘任改革”的影响,担心减负会影响素质教育的落地,双方的焦虑传导在学生身上就是更加重视发展学生的知识与技能,这种情况使得小学生厌倦学习语文。为解除部分家长与教师对此产生的焦虑,我们光明小学四年级语文组进行了一个学期的“读说写”实践与探索,获得了具有再实施和推广价值的研究范式。

2. 减负是实施素质教育的必然选择

2.1. 减负是为实施素质教育清除路障

基于中考与高考的升学压力,不少学校及老师自小学就开始偏重语文知识与技能的传授,造成小学生产生厌学倾向。对此,国家出台了多项减负政策,其中就明确要求“小学一二年级不布置书面家庭作业,三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟……科学布置作业,提高作业设计质量,促进学生完成好基础性作业,强化实践性作业,减少机械、重复训练,不得使学生作业演变为家长作业。”我们不难发现,“减负令”不仅从作业数量和完成时间上给学生减负,更是从内涵上给学生减负,这也给教师在综合素养、课堂效益和作业质量等方面提出了更高要求,实质这是为实施素质教育清除障碍。

2.2. 深刻学习,认真落实全国教育大会重要精神

新时代的人民教师应认真落实立德树人的根本要求。做到在党的坚强领导下,走中国特色社会主义教育发展道路,遵循教育规律,坚持教学创新,改变过分重视分数的教育局面。教师要立足学校和自身实际,关注学情,思考如何把全国教育大会的有关精神落实到语文学科中来,切实提高小学生语文素养。

素质教育目的是培养具有创新精神、实践能力的开拓型人才。减负针对的是改变以书山题海、死记硬背、拖堂加课为形式的教育方式。在实施素质教育与学生减负的形势下,我们有必要对提升小学生语文素养的有效路径进行探究。

3. 本次实践与探索遵循的指导原则

激发广大教师的创新热情,积极投身教研活动是课改关键中的关键 [1] 。我们提出了进行一个学期,基于教师与学生两个主体性相统一,围绕“读说写”进行的实践与探索。

3.1. 教师做到“一转一改一提升”,当好裁判员

1) 本次教改所指的“一转”是指小学语文教师转变只重视传授语文知识与能力的观念,向关注本学科以及关注交叉学科的转变。长期以来大家坚持语文是学好其他学科的基础,导致教师对语文重视走向极端。尽管,其他学科已经不同程度地渗透在语文教材里面,语文教师却对此多从本学科角度解读或拓展,而对交叉学科的知识不够关注,其实这正是学生的兴趣所在,比如苏教版四下《人类的“老师”》,就涉及到仿生学,“你还能想到哪些人类的‘老师’?”这一拓展环节在欢快的课堂气氛中学生完全可以突破教学重难点,同时激起爱科学学科学的兴趣,也达到教学目标的要求。因此,做好交叉学科知识的拓展,不仅不会阻碍反而可以促进小学生语文素养的提升。

2) 本次教改所指的“一改”是指有效改进教师的教学方式。除了上面语文教师的眼界狭窄之外,就是教学方式过于单一,传统的教授法仍然占据着课堂,自主合作探究的学习方式往往是为了形式而走过场。这种现象根源于多数教师对讲授法过于自信,对学生的自主学习、合作探究却没有信心。研究证明,教师讲的越多,学生漏的越多,也就是“漏斗原理”。我们这次教学改革中的“对比实验”就是拟证明发挥学生的主体性更有利于学生语文素养的提升。

3) 本次教改所指的“一提”是指提升教师综合素养。如果要给学生一勺水,教师就要先有一缸水。有人批评说这是典型的“教师中心说”,不利于发挥学生主体性。实质这并不矛盾,正是教师有了足够的知识储备和较高素养,才可以转化为调动学生主体性的卓越能力,从创设情境,到学生评价,处理学生的奇思妙想,无不需要教师的高素养。

3.2. 学生发挥主体性,当好运动员

1) 学生在自主合作探究的学习中享受语文带来的乐趣。孔子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”这句话告诉了我们激发学生学习的兴趣是何等的重要,一旦学生喜欢上了语文,过去滔滔不绝的讲授法将成为点睛之笔。

2) 学生乐于善于表达自己的学习所得。儿童多有表现自己并得到肯定的欲望,教师的主导作用就是做好课堂引导与点拨,给予学生分享学习过程中点滴想法或收获的时间,不要因为对放开课堂过于焦虑,从而浇灭了学生表现的欲望,也将学生推向了学习语文的对立面。本次教学改革拟在通过阅读之后的故事分享证明学生对学习语文的热爱。

4. “读说写”教学改革方案

4.1. 教学改革方案的操作方法

1) 测评内容。国家倡导的新课改高度重视提升培养学生的学习能力、创造力、情感、态度、价值观等,还语文以生机与活力,这正是我们教改组所指的语文“生命力”。本次围绕“读说写”进行的实验既注重学生学业成就评价,又重视情感、态度与价值观的培养与测评。

2) 实验与参照班级的选取。四年级组共有十二个班级,实验班级由抽签决定,最终由七班和九班两个班进行“读说写”三个维度的实验;抽出的四班、六班两个班级不参与实验,教师决定上课内容;剩余一、二、三、五、八、十、十一、十二班的教师集体备课,统一教案,精讲课文。

3) 实验时间。整体时间一学期,具体安排是每周三天,每天30分钟。结合教学实际,考虑到周一是过完周末的第一天,学生学习状态处于调整期,周五临近周末学生又处于波动期,因此实施时间为每周的周二至周四三天。

4) 实验效果参考。一是学业成就评价,期中、期末检测各班成绩的平均分,二是重视情感、态度与价值观的培养与测评。“经典诵读”个人和集体测评成绩,评分原则是七位评委打分,去掉最高分和最低分,取平均值。

4.2. 教学改革方案的优势所在

4.2.1. 围绕整本书进行

与单纯讲授语文课文的班级相比,七班和九班两个实验班级围绕《三国演义(青少年版)》开展整本书“读说写”活动,具体是指依据学情,选择一本适合学生阅读的书籍,在老师指导下,学生运用精读略读跳读相结合的阅读方法,通常是一个学期内,围绕作品展开的,与作者、书册,以及自身经历之间沟通交流,产生感悟的活动。

4.2.2. 三个维度和两个主体的逻辑关系

两个班级实施的“读说写”活动,不是简单的平行推进。其优势在于无论是活动时间的选择还是内容的安排都具有科学性、趣味性,既讲究读说写的逻辑顺序,又主张三者的相互交融,既发挥三项活动中教师“裁判员”的引导作用,又还给学生“运动员”的主体地位。

4.3. 教学改革方案的实施过程

4.3.1. 周二进行“有期待的阅读”

《义务教育语文课程标准(2011年版)》在实施建议中指出:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品味。提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书……” [2] 当前新课改视野下大家积极研究的“整本书阅读”,有利于提高学生自身文化素养,也有利于创造和谐家庭。

在一个文明的社会里,阅读的能力就是学习的能力、生存的能力、自我教育的能力,也是在普世的喧嚣中练就一份冷静、充实的能力。在开始阅读之前,九班和七班的教师张士涛和房蕾会要求学生首先浏览章节课题,预测作者会写什么,产生阅读期待,因为好奇是一种重要的学习品质;阅读之后,读本实际写了什么,学生再反刍阅读感悟。学会提问既是阅读策略,也是阅读能力,学生提出有价值的问题并通过自己或老师寻求解答的过程,也是对文本深入理解的过程。正如我们常说“不动笔墨不读书”,学生独立阅读时,手拿一支铅笔,且思考且自问,且自问且思考,养成圈点勾画或使用寥寥数语写批注的习惯,提高阅读鉴赏与评判是非的能力,再去完成试题检测中的阅读理解自然不在话下。从某种意义上说,学生热爱阅读,提高审美水平,就是热爱生活,就是为自己一生的发展打下明亮的底色。

在学生阅读过程中,教师不能放手不管不顾,学生主体性的发挥需要教师的指导。教师应做到“不愤不启,不悱不发”。譬如《三国演义》属于历史演义小说,人物、情节、环境是小说的三要素。以“青梅煮酒论英雄”这一篇绝世妙文为例,多数学生能体会两位主人公及其语言描写,而动作描写、环境描写和心理描写的体味需要费些心思,“忽阴云漠漠,骤雨将至……失手撒箸”,刘备以“闻雷失惊”掩饰,这些描写把曹刘两人的心态刻画得淋漓尽致。学生弄懂了刻画人物性格的写法方法,体会到了作者使用的言语之美,而且通过“阅读策略迁移”,学生逐渐明白诸多作品都很注重景物的描写,借景来抒情,来表达主人公人物的性格特点。又如,苏教版四下《三顾茅庐》的景物描写,更是衬托出诸葛亮儒雅智慧的人物特点。因为在物质生活愈发富裕的社会,学生的抗压力明显不足,通过阅读这类小说,学生可以从书中人物身上学习面对困难,思考处理方式,用乐观的态度战胜艰难困苦,从小树立正确的“三观”。

我们在阅读教学上的“策略迁移”与王小毅老师所倡导的“小学语文整本书分类阅读教学”有异曲同工之处。王老师认为,学生集中一段时间专注于某一类书籍的阅读,能更好地建构这一类书籍的阅读方法和思维习惯 [3] 。我们这次实验中实施的“阅读策略迁移”,也是引导学生将掌握的阅读方法灵活应用于语文课文的阅读体验中去。

4.3.2. 周三开展“有感情的故事会”

读与说是一体两位,缺一不可,讲故事本身就是一种有声语言的艺术,将阅读成果绘声绘色地讲一讲或演一演,既可以逐渐培养与发展学生的口头言语表达能力,又可以丰富情感体验,陶冶情操,这样的教学范式符合语文教学规律,也可以弥补学生综合素质的不足。七班和九班教师利用周三下午的“故事会”,全班学生每人都有机会登台分享自己的读书心得或个人观点,也可以几人共同演绎《三国演义(青少年版)》中的精彩片段,可以说这是为本学期“经典诵读”活动做彩排预演,以此激发阅读兴趣,培养读书的持续性。若有性格内向的学生登台分享,教师寻找亮点带头鼓励,培养学生登上大舞台的气场。这项活动的有效性也被“经典诵读”比赛所证明。

4.3.3. 周四进行“有感悟的习作”

习作并不是阅读与说话自然的瓜熟蒂落,所以需要一定数量和质量的练习。作文教学策略不胜枚举,我们不要苛求学生用一种或数种策略针对所有问题能一劳永逸。不论哪一条策略,都要符合学生的作文心理,让学生随心所欲地用积累的话语进行规范性的表达,而不是让学生“邯郸学步”患上“失语症” [4] 。

习作和阅读一样,一旦形成习惯,就像呼吸一样自然,更是学生表达自己内心的一个出口。学生习作水平的提高没有捷径,只有乐写、勤写。刚开始的时候,学生可能写的简单,语言也不一定流畅,但坚持写下去就会逐渐提高。我们不必纠结于学生使用华丽的辞藻还是直白的语言,只要能比较合理的写出想表达的东西,就应当鼓励表扬。倘若能用优美的词语,岂不是更好。毕竟足够的积累才能提取适当的词语表达自己所要表达的东西,脑袋空空如也,那真是“巧生”难为无米之炊。从不避讳习作堆砌华丽的辞藻,模仿是小学生书面言语提升的必经之路。人的写作水平到了较高的境界之后,才会返璞归真,用平白的语言表达真实的情感。以《青春盛开:林清玄散文精选(青少年版)》为例,学生阅读之前,会以为知名大作家的文章一定晦涩难懂,其实阅读之后,才发现林清玄如话家常的语言特点。

经历了“读说”之后的习作,是更高层次的结晶,或学会了“如何遣词造句刻画人物形象”,或明白了“怎样进行整篇文章的构思布局”,抑或懂得了“成为怎样的一名学生才有意义”。因此,习作是学生知识与技能、过程与方法、情感态度价值观的融合统一。

5. 教学改革取得的效果

5.1. “经典诵读”测试评价

在2018学年11月份学校举行的“经典诵读”比赛中,有感情讲故事的实验班级七班和九班学生个人与集体均荣获一等奖。尤其是参赛学生在大舞台上的自信与演绎获得了评委老师的一致称赞。

5.2. 学生学业成就评价

5.2.1. 期中检测结果与分析

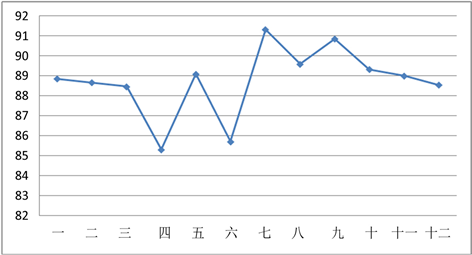

从图1中可以看出:

1) 本次期中检测平均分数七班居首,九班紧随其后,说明了这次教学改革的初步成效。

2) 实施“精讲课文”的八个班级平均分数参差不齐,但与“读说写”实验的两个班级相比,仍有明显差距。

3) 未参与任何实验的两个班级之间差距不大,与其余班级差异明显。

Figure 1. Interim test results and analysis

图1. 期中检测结果与分析

5.2.2. 期末检测结果与分析

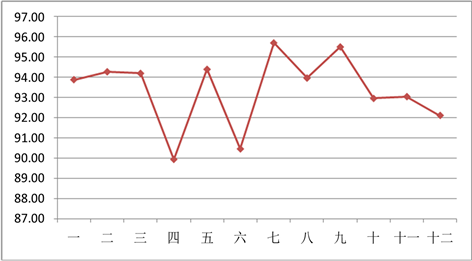

从图2中可以看出,期末检测各班平均分数均有所提高,前两位仍为七班和九班。期末检测进一步验证了教学改革的有效性。它说明“读说写”三个维度选择与安排的科学性与合理性,不仅激发了学生学习语文知识的兴趣,而且培养了学生综合运用知识和能力的语文素养,扎实推进素质教育的落地生花。

Figure 2. End-of-term test results and analysis

图2. 期末检测结果与分析

5.2.3. 两次学业成就检测对比图

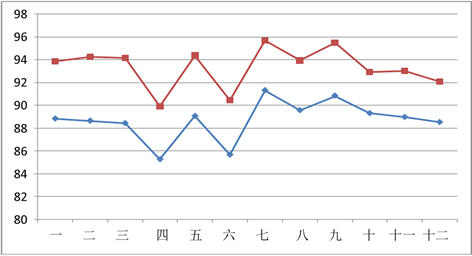

从图3可以看出:

1) 两次检测告诉我们语文教材是语文的载体,大量时间花费在对课文内容的分析上并不能保证成绩的大幅提升。相反,教学的时间应重在探究学习课程内容,这也是课程标准的要求所在。

2) 教师的主导与学生主体在互动中平衡,“裁判员”不要抢了“运动员”的戏,要敢于把课堂交给学生用来自主合作探究学习。

两次检测的结果放在一起,我们发现相似度非常高,说明了“精讲课文”的结果并未超越“读说写”实验成效,后者的优势在于激发了学生的学习兴趣,注重了学生的全面发展。“读说写”有利于提升学生的语文素养,也有利于检验和改进教师的教学观念和教学行为。

Figure 3. Comparison of two academic results detection

图3. 两次学业成果检测对比图

6. 结束语

本次教学改革实验证明了减负不会对实施素质教育产生负面影响。教师做到“一转一改一提升”,在教学中当好裁判员;学生发挥主体性,在学习中当好运动员。由此,学生在“读说写”的“三有”活动中尽享语文的生命力,从而提升自身语文素养,素质教育落地生花。这项改革亦可缓解家长对学生“生存危机”的担忧,减轻教师对“聘任改革”的抵触,具有再实施和推广的价值。

致谢

本项目是团队合作成果,项目成员还包括:朱永发、刘丽霞、李杨、李兵兵、陈月英、张燕、张东岭、赵伟、郝洋洋(以姓氏笔画为序)。